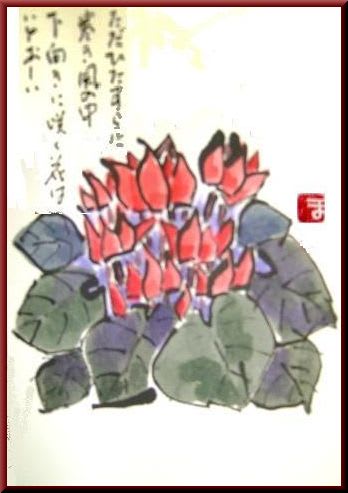

今年最後の会に私が提出したのは水仙でした。

一年間の進歩のあとが際立つ人や、新しい境地をつかんだ人たちの中で、少しさびしい自分の作画の変化のなさです。

手を悪くして、こぎれいに纏めようとしなくなった思いっきりが出て、「おじょうず」から脱却できたと慰められても、進歩のなさは自分が一番よく判っています。並べれば、作品の結果は目に如実に突きつけられます。それでも、楽しい時間が過ごせればそれでいいかと割り切って今しばらく続けることとします。

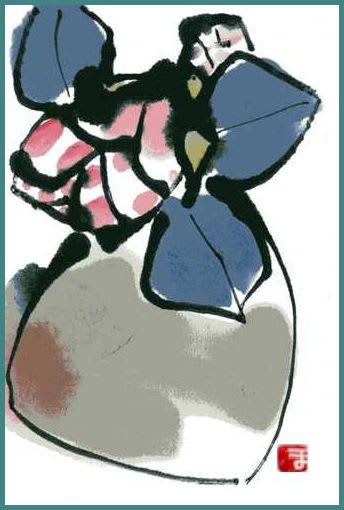

持参の八重椿の獅子頭を、描いてみました。いままで使ったこともない高級な越前手漉きの和紙は、娘がクリスマスに顔彩と一緒に贈ってくれたものです。滲みが強いのですが、今の私の作画傾向には丁度いい紙です。ただ慣れるまで少し苦しいと思います。

水仙3枚はWクリックでどうぞ

ただいま挑戦中の越前和紙です

年内はこの記事で納めさせていただきます。諦めた掃除はともかく、すっかりノロマになってしまった仕事で”おせち”を間に合わせるのに精一杯の時間です。

たわいない繰り言にお付き合いくださった皆様に、来る年が健康と平穏を運んできますよう祈って止みません。

一年間の進歩のあとが際立つ人や、新しい境地をつかんだ人たちの中で、少しさびしい自分の作画の変化のなさです。

手を悪くして、こぎれいに纏めようとしなくなった思いっきりが出て、「おじょうず」から脱却できたと慰められても、進歩のなさは自分が一番よく判っています。並べれば、作品の結果は目に如実に突きつけられます。それでも、楽しい時間が過ごせればそれでいいかと割り切って今しばらく続けることとします。

持参の八重椿の獅子頭を、描いてみました。いままで使ったこともない高級な越前手漉きの和紙は、娘がクリスマスに顔彩と一緒に贈ってくれたものです。滲みが強いのですが、今の私の作画傾向には丁度いい紙です。ただ慣れるまで少し苦しいと思います。

<< > > |

水仙3枚はWクリックでどうぞ

ただいま挑戦中の越前和紙です

年内はこの記事で納めさせていただきます。諦めた掃除はともかく、すっかりノロマになってしまった仕事で”おせち”を間に合わせるのに精一杯の時間です。

たわいない繰り言にお付き合いくださった皆様に、来る年が健康と平穏を運んできますよう祈って止みません。

明治天皇に殉死した乃木将軍夫妻を祀った乃木神社に車を停め、明治を生きた硬骨の武将ゆかりの品々や、ロシヤとの講和の地ゆかりの棗の木などを見て、小学生だったころ遠足でこの神社に連れてこられた日を懐かしみました。

明治天皇に殉死した乃木将軍夫妻を祀った乃木神社に車を停め、明治を生きた硬骨の武将ゆかりの品々や、ロシヤとの講和の地ゆかりの棗の木などを見て、小学生だったころ遠足でこの神社に連れてこられた日を懐かしみました。