いつもは例会へ提出する作品を記録していますが、提出しなかったものも含めて、同じ題材を違った形で描いた複数の作品を公開します。

お互いに講評するうち、自分では気づかなかった点が好評でポイントを稼いだり、ひそかに自負があったものが不評だったりで、それが面白いところです。

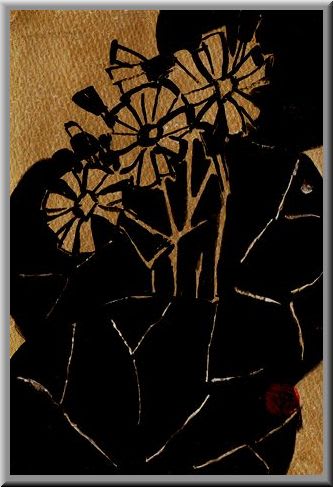

今回は庭の周辺の秋色を取り集めてみました。前回の「お絵かき」の続きです。

緊張感が欠けると思われる所に画き加えたり、色を重ねたり、油絵のようにして楽しみました。画材も水彩用の紙を使ってみて、思いがけない効果が出たものもありました。一方、素人のことで、何でもありとはいえ、やはり、自分ではいささか遊びが過ぎたと思うのものもありますが、それを面白がってくれるのも、同好のよしみでしょう。