唐招提寺の団扇まきも、一度参詣してその行事をと憧れていた奈良の行事の一つです。何度か口にした覚えがあるのを妹が覚えていて、19日の団扇まきの折に購入して送ってくれたものです。、今年からは団扇まきに参加できる人の年齢制限があるそうで、妹も自分も既に資格なしなのだと笑っていました。

お寺さんが年齢制限をするなんて少し筋が違っているのではと最初は思いましたが、考えてみると団扇を手に入れようとする群衆の中、たとえば私のような足弱で平衡感覚もあやしいのが、よたよたと迷い込んでいては危険この上ない仕儀となりますから、安全上の制限は仕方ないのかもしれませんが単純に年齢で区切るのもどうかと思ったものです。

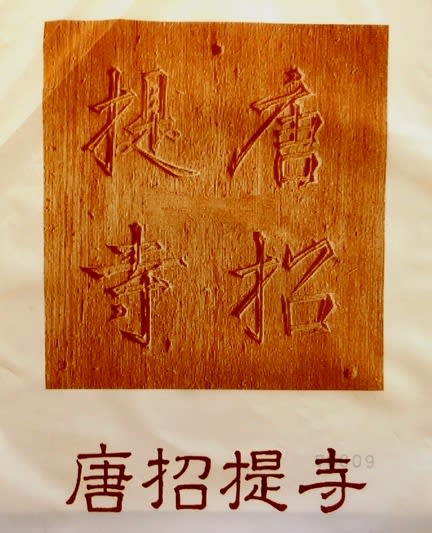

ともあれ、やはり鑑真和上の寺、団扇もどこか中国風です。梵字は読めませんが、団扇の裏に挟み込まれていた小さく折りたたまれた「唐招提寺宝扇由来記」から抜粋すると「中興大悲菩薩夏中禅室に座し給ふに蚊虻の群れ来たりて菩薩を刺す然るに少しも之を攘ひ給はず弟子の持つ団扇を以て之を追はんとすれば之を制止し我は菩薩六波羅蜜(ものを施す行)を行せりと仰せらる此の因縁により御入滅後毎歳御忌日に授戒の弟子法華寺の尼衆団扇を作りて宝前に供養せしにはじまる・・・・・」とあります。

団扇のサイズは一番ふくらんだところが17㎝で、全長が42㎝です。

鑑真和上の再来ともいわれた覚盛上人の修行中の故事によるようです。デング熱を媒介する危惧もなかったのでしょうが、自分の血を与えるのも菩薩行だと弟子を制し戒めた上人の没後、弟子たちが「せめて団扇で払ってください」と霊前にお供えしたのが始まりで今日まで続いているもののようです。

上人の命日にあたる19日、国宝の鼓楼の上から数百本の団扇が撒かれるそうです。病魔退散、魔よけの団扇ですが、毎年のことで、妹はこの日奉納される舞楽が目当てだったようです。

もう一つ、ありがたいプレゼントが同封されていて感激しました。これはロケットの玩具ではありません。拇指が不自由な姉のために、指にはめて描ける筆を見つけたのだそうです。

もったいなくてまだ試してみていません。そのうちに傑作ができることでしょう。

おまけは今年が琳派四百年記念祭とあって、垂涎もののイベントガイドのパンフレット2冊が同封されていました。

令法(りょうぶ)

令法(りょうぶ) 梅花空木

梅花空木 山紫陽花

山紫陽花 茗荷

茗荷

</cnter>

</cnter>