🌸過去1回あった皇族の「駆け落ち婚」

☆父親から勘当され、4年で離婚……眞子さまの場合はどうなる

⛳「駆け落ち婚」存在した“前例”

☆読売新聞電子版

*眞子さまと小室圭さんが結婚すると報じた“スクープ記事”

*これを受け多くのネットメディアは、様々な後追い記事を配信した

☆出版社・雑誌系のニュースサイト

*お二人の結婚を「駆け落ち」と捉えたものが目立った

*「眞子さま事実上の『駆け落ち婚』へ!(女性自身)他

☆多くのメディアが「駆け落ち」と形容する理由

☆理由は読売新聞の報道

*結婚以外に、眞子さまが『一時金』と『納采の儀』

*辞退するお考えだと伝えた

☆国民の多くは結婚に反対している

*「1時金」、1億円を超えると報じられ、世間から反発がある

*「納采の儀」一般で言う結納、婚姻で家と家の結びつきを示す儀式

☆駆け落ちと勘当はセット

*国民の貴重な税金は辞退し、結納も必要ない

*「身一つで、結婚します」という眞子さまの意思

☆これを踏まえ、ネットメディアが「駆け落ち婚」と報じた

☆今回の結婚を『勘当婚』と報じたネットメディアもあった

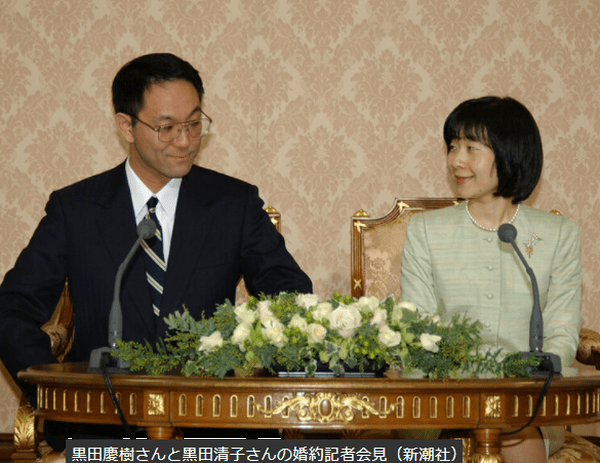

⛳黒田慶樹さんと結婚された清子さん

☆もちろん国民の多くが結婚を祝福した

☆黒田清子さんの動静を新聞などの報道より

*黒田清子さん普通に“実家(皇居)”へ帰っている

☆国賓が訪れた際の宮中晩さん会に招待されることもある

⛳眞子さまの結婚「駆け落ち婚」「勘当婚」となった場合

☆眞子さま

*日本に帰国されないのだろうか

*“実家”へ顔を出すことはないのだろうか

☆皇室ジャーナリストがコメントする

*『駆け落ち婚』の側面があるのは事実です

*でも、現実は異なると思います

*冷却期間を置けば、父と娘の関係も元に戻るのでは

⛳「駆け落ち婚」の“前例”

☆久邇宮家での勘当(旧宮家の久邇宮家)

*昭和天皇の皇后香淳皇后の兄が久邇宮朝融王

☆久邇宮朝融王三女が通子さん、男子学生と結婚した

*旧宮家とはいえ、渋谷の邸宅は2万坪超の敷地

*久邇宮朝融は、昭和天皇と非常に近い立場

*通子さんの結婚は、まさに“許されざる恋”だった

☆通子さんが駆け落ち婚の顛末を赤裸々に回想した

*久邇宮朝融王、死の床で娘に結婚は認めることを伝えた

*その際に条件として

『今後、家の敷居は二度と跨がないこと』

『他の宮家、皇族との交際も認めないこと』

*まさに勘当でしたと実情を回想された

⛳眞子さまと酷似している、62年前に“駆け落ち婚”した元皇族

☆通子さんの結婚生活

*東京・飯田橋の2部屋しかないアパートで新婚生活スタート

*夫婦の間で“働き方”を巡る相違点などが浮き彫りになる

*駆け落ちまでしたが、夫婦生活は4年で終わる

☆通子さんは32歳の時、6歳年下の男性だったに再婚を果たす

*現在は、東京郊外の団地で仲睦まじく暮らしているとの記事

⛳通子さんのエピソードを、秋篠宮さまはよくご存知

☆宮内庁の担当者が眞子さまにも説明している

☆眞子さまの結婚、依然として国民の理解が得られない結婚

*強行するなら、少なくとも勘当は不可欠だという認識

*秋篠宮さま、眞子さまも同じお気持ちだと思う

☆二度と秋篠宮家の敷居をまたげないことになるかもしれない

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、「デイリー新潮」

過去一回あった皇族の「駆け落ち婚」

(「デイリー新潮」記事より画像引用)