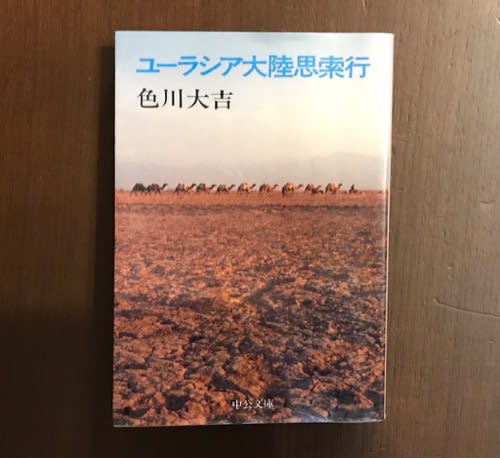

書店で色川大吉著「ユーラシア大陸思索行」を買い求めたことはすっかり忘れてしまっていた。

先日、自宅の書棚で山積みになっている仕事の書類を整理していたら、その書類の中から紀伊國屋書店のカバーに包まれたこの本が出てきたのだ。

「こんなの買った覚えはないような....」

でも、パラパラとページを捲ってみると裏表紙の説明に1台のキャンピングカーでポルトガルのリスボンからインドへ走破した記録とあるので、

「なるほど、沢木耕太郎の『深夜特急』の逆方向への旅の本なので買ったんだな」

と合点がいったのであった。

深夜特急はインドからリスボンまでのバスでの移動だったが、これはキャンピングカーでの逆方向。

時代も同じ1970年代初めという共通点もある。

私が興味を持ったのもうなずけるというものだ。

でも、なぜ読まなかったのだろうか。

しかも買ったことさえ忘れていたのだ。

読み進めていくうちに読まなくなった、あるいは読まなかった理由がなんとなくわかった。

理由は旅行記としては期待していたほど面白いものではなかったことと、著者にこの時代の文化人特有の上から目線を感じたからかもしれない。

それにしても1台のキャンピングカーで旅をするという企画は面白そうだ。

しかしどうしてそれが学術調査になって、文化の交流になるのか。

当時としてはそのような旅行スタイルが日本人が取ることのできるギリギリのところだったんだ、と思い込んだとしても物足りなさは否めなかった。

というのも、1台のキャンピングカーに乗っているのは日本人だけ。

この日本人だけのグループで海外を移動をして、しかも要所要所で「ご飯、味噌汁」の日本食を自炊しているのだから、当時は常識だったジャルパックの貧乏旅行版というような感じもしないではなかったのだ。

日本人の環境に守られて旅をする。

潜水艦に乗って海の中を行くのと同じような感覚だ。

しかも筆者は矛盾する話を度々繰り返す。

たとえば砂漠を疾走する自動車の中で仲間の日本人が日本の流行歌を聴きながら運転していることに否定的な意見を述べている。

せっかく異国に来て、異国の環境の中にいるのに日本の流行歌を聴いているのは残念でならないと。

でも、当の本人は日本人だけのグループで旅をし、さらにところどころで日本の食べ物を食べながら移動しているのだから、そんな批判などできないのではないかと私などは思うのである。

それだけではない。

「だから日本はだめなんだ」理論が随所に出てくるのもいただけない。

この時代の文化人。

筆者も大学教授ということだが、こういう人たちに共通するのは自分の文化を否定的な目でばかり見て、それが旅をしている国の文化とどう異なり、どういう良さがあって、問題はあるのか考察するところが大いに足りないと思われてならない。

確かに海外を旅すると、その土地々々の習慣や文化が日本とは大きく異なり、それが正解のように思うことが私自身も少なくない。

そういうときは「だから日本は」と思わなくはないのだが、でもよくよく考えてみると何もかも同じなんてことはありえないわけだし、経済や文化、衛生度、教育レベル、質といったものを論じるときに一方的に自分の文化を非難するのは勘違いも甚だしく思えてならない。

途上国に見られる貧困や階級社会には日本にはない、深刻な問題が存在するわけだし、宗教が力をもって人間らしさを形成している部分にしても、宗教そのものの種類や受け止め方が異なるわけだから、知識人であればそこまで考えて主張すべきなんじゃないかと思うのだ。

いわんや本人は日本人ツアーグループのリーダーとして動いているから、余計に矛盾した印象を与える。

批判するのは必要かも知れない。

しかし、海外で活躍する日本人ビジネスマンに出会っても、そのビジネスマンの負の部分を強調する。

でもそのビジネスマンは筆者と違って孤軍奮闘しているかも知れず、非難するだけではなんとなく納得できないものもある。

その他、日本のことを「天皇島」と呼んでみたり、ヨーロッパの習慣文化を一方的に称賛するような部分があるのもいただけないと思った。

このように読んでいると、はと何かに気づかざるを得ないのだ。

それは最近も「元号はいらない」などと宣っているどこかの困った人たちと同じような匂いがしていたのだ。

とはいえ、キャンピングカーでのユーラシア縦断は魅力的で、バーミアン、カブール、クルド人地区など今では訪問の難しい箇所もすくなくないだけに、旅としては悪いものではなかった。

根底にある思想はともかく、もう少し現地の香りを感じることができればよかったのにと思う作品なのであった。