昨年のちょうど今頃の話です。

遅筆のため投稿のタイミングを図っていたところ、豪雨で甚大な災害が発生。

川の話なので掲載延期とした話です。

お蔵入りでもよかったのですがせっかくなのでお付き合いくださいませ。

この日のミッションは、新店「讃岐の男うどん/駅前店」 休業中の「四国路」の確認。

天満屋岡北店のフードコートの新店(どうやら立ち消えになった模様)

法界院駅近く「よこた」の跡、新店「ふじもと」の確認ついでに街をポタリング

帰路、総合グランド南外周を走っていると石作りのオブジェに目がとまった

観音寺用水「緑と水の道」???知らんなぁ~初耳じゃわ!

説明文によると、南方四丁目で西川から分流し大安寺南町二丁目に至る4.5kmの水路とのこと。

ところでなんで観音寺用水?名前の由来は書かれていなかった。

観音寺と言えば香川県の観音寺市。

観音寺と言えば寛永通宝の銭形砂絵。今話題の日本の渚百選「有明浜」

ちょうさ祭りに豊稔池。雲辺寺に伊吹島→いりこ→うどん

なぜに観音寺?なんか関係あるのだろうか?ちょっとおもしろそう

ヒマなので用水ポタしてみよう

石積みの護岸に澄んだ水。石積みは万成石だそうだ。

住宅街の用水沿いを久々に走る。

岡山名物の柵のない危険な用水路だけど護岸部はコンクリートで補修され反射板も設置。

アスファルトの舗装部と判別しやすくなったんじゃないかな。

しばらく進むと用水路は左側から右側へ位置を変え岡山工業高校の南を流れる。

少し行くと用水沿いの道は狭く自転車では通るのが難しくなってきたので迂回。

次に用水を見つけると三差路の突当たり。伊島・京山からの用水と合流し南へ進む。

妙林寺角で向きを変え、山陽道に沿い西へ。

昼飯にはちょっと早かったが補給して探検を再開した。

西へまっすぐ向かう道はずっと先まで見える。

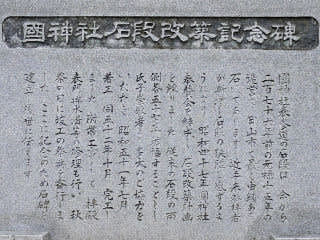

街道沿いの旧家、その先の國神社あたりは一部古い街並みが若干残っている。

國神社の石階段は圧巻!上がってみたいが下りるのが怖いのでヤメ。

気が付けば観音寺用水は半分ほどの川幅になっていた。

用水は三門公園先から道路下に消える。

R180 r236道路下から関西高校南の桃太郎線(吉備線)で一瞬現れるが再度道路下に消える。

所々にグレーチングがあり、この下に用水があるとわかる。

この先、用水は南へ向きを変えていた。

現在は区画整理等もあり直線的な流れだが、旧地図と比べてみるとかなり改修されている。

西崎2丁目は新旧の区画混在して興味深いが、現在の水路に従い進むとしよう。

観音寺用水は東からの用水と合流し西へ向きを変える。

東からの用水は、観音寺用水が妙林寺南辺りから分岐した流れで、

創志学園~三門小学校~三門幼稚園~ニシナへ経て再び合流する。

公園の先の十字路に樋門があった。程なく再び突き当り南進する。

この先の十字路前にも樋門。

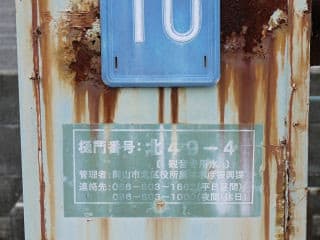

どちらも電動式樋門。大安寺樋門と書かれているが、先の樋門どちらも用水名の記載はない。

このまま南へ行くと能登川用水だが観音寺用水は右折して西へ?

50m先にまた樋門。こちらはかなりサビが目立つ手動式樋門。

よく見ると観音寺用水と記載あり!間違いなかった

用水は100m進むとやや左にそれながら斜めに住宅街に消えていく。

廻りこむと水門があり道路をはさんで能登川用水と並行して西進むが道路下に消えた。

大野小学校小学校の東で能登川用水と合流したとこを確認して調査終了。

終点まで来たのに観音寺用水の名前に由来の手掛かりはなし。

早く帰って古地図と見比べたい!ということは、そういうことか

いやあそこに行けば手掛かりがあるかもしれん!!

ふと、上正野田町内会の案内図が目に入る。ちょっと面白そうなところを発見

後日の調査の楽しみにとっておこう

参考

「市久会 矢坂山を語る会」

観音寺用水「緑と水の道」見どころマップ

岡山市自然環境配慮情報システム

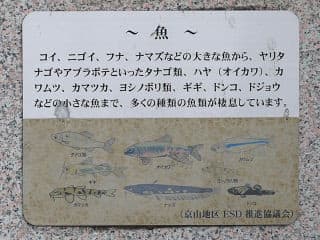

3 地域の身近な自然を観察する>岡山市自然観察シート→観音寺用水・座主川

うどんを食べ終え移動しようとしたところ、「一文字」の駐車場の片隅に案内看板が!

ちょうど観光するつもりだったので下調べできてラッキー

来年のNHK大河は「軍師官兵衛」黒田官兵衛ゆかりの地のひとつ。

放送が始まったら近づけないかもしれないので今のうちに観光を目論んだのだ

中世、西国一繁栄した商都。福岡県・福岡市の名称の由来ともなった町。

小学校の授業で習った記憶がある。

官兵衛の曾祖父・高政、祖父・黒田重隆に時代に備前福岡村(岡山県瀬戸内市長船町福岡)

に移住。父・職隆は福岡村で生誕。この地で財をなし姫路に移る。

そしてこの地では福岡一文字・備前長船などの名刀が生まれた。

もしかしたら官兵衛も生涯使っていたのかもしれない。

駐車場のある「妙興寺」北の「七つ井戸」のある 起点に散策開始。

起点に散策開始。 「七つ井戸」の一つ。あと3か所現存している。

「七つ井戸」の一つ。あと3か所現存している。

「妙興寺」

官兵衛の曾祖父・高政、祖父・重隆のものと伝えられる墓石が裏手にある。

黒田官兵衛も翻弄されたという宇喜多直家の父・宇喜多興家公墓所もある。

備前福岡郷土資料館敷地内に展示される「縄文の埋もれ木」

約5千年前の縄文時代中期に福岡の西の吉井川に埋まったとされる大木。

「福岡城跡」

うどんパワー120%で稗田南交差点から再び廃線跡道に戻り児島を目指します!

ここから小川辺りまでは未知の区間なのです。

柳田と小川の境、児島線をまたぐように高架橋。

小川を抜けると大正橋に出た。

そして目的の児島駅跡に到やゃこ!茶屋町から14.7㎞

駅舎内は金・土・日のみ、8:30~17:00まで歩行者・自転車の通り抜けができるようです。

児島駅で折り返して帰る予定だった。下津井までまだ6.3kmか・・・。

また日を改めたら来ることはなさそうだしな・・・。せっかくなので行ってみようかな

駅を出てすぐのところにあった地図で改めて経路を確認。

R430を横切り廃線跡は続きます。

山道を上っていくと児島競艇上を見下ろすとこまで来ていた。

少し進むと琴海駅。ここで少し休憩。

眼下には大畠港と瀬戸内海。

瀬戸中央道下のトンネルを抜けると潜ると鷲羽山駅。近っ!

この奥の道がビジターセンター、展望台のあるレストハウスに続いてたんだ!

この辺りからの下り坂は最高!

田之浦から吹上に入ると未舗装区間山中の下りを行く。ひんやりした空気に包まれる。

この左カーブを抜けると終点下津井。

下津井駅、到ちゃこ!総距離21.0kmの旅も終点です。

一息ついたところで、帰りは上りが待っています

うどんパワーで児島に向かうぞー

r21児島線沿いを水島ICに向け走る。

廃線跡は直進するが、サイクリング道は右折して大回りして再びr21に合流。

高速下のトンネルを抜けるといつの間にか南側に出ていた。

2つめのトンネルはr62玉野福田線だということだ。ちょうど6.5km地点。

少し進むと山中へ続く上り道。途中、水島IC交差点が見える。

瀬戸中央自動車道をくぐるとr21と並走、合流。

児島稗田に入って間もなくリサイクルセンターを右斜めに。

なだらかな下りが続く。大池を横目に見てすぐr276合流。

古市のぶっかけだけでは胃袋は満たされていなかったような気がするので寄り道

とぎれとぎれには知ってる下津井電鉄廃線跡。

いつだったかTVでやってるのを見てビビッ ときました。

ときました。

金毘羅街道を巡った時、合わせて調べたことはあるけどすべてを走破してるわけではない。

ちょっくら行ってみるべ

まずは起点となる茶屋町駅南の駐輪場から。 。

。

廃線跡は歩道と自転車道として整備されてます。

道は一直線。倉敷川を渡ると有城へ。ここで金毘羅街道と並走。なつかしい景色だ。

と思ったつかの間、道はゆるい左カーブ。知らない区間に入る。

再び倉敷川を渡り山の淵を走り抜けると串田の団地に出た。

ここは街道の形跡を探して何度も往復した場所だ。金毘羅往来(第9話)

7差路のところで街道に別れ並走する形になる。

郷内川を渡り、犬淵公園のとこで金毘羅街道(由加往来)とクロスする。

ここからは知らない道だなと思ったつかの間、向こうに“うどん”の文字が!

なるほど!ここへ出てくるんだな。

ざるうどん喰って長船に抜けていたら「門田貝塚史跡公園」とな!?

こんなのあったっけ?200mなので行ってみましょう!

竪穴式住居もあるぞ!

貝塚も保存されていますが屋外なので・・・

<解説文>

門田遺跡の貝塚は、弥生時代の前期(今から約2300年前)の人々が、

当時食べた貝の殻を捨てて、たくさん集まったところです。

幅は4~5m、深さ1mの溝の中に貝殻が捨てられたもので、大きく3回に分けて捨てられています。

貝殻のほとんどが大形のハイガイで、ほかにハマグリ・カキ・シジミなども含まれています。

貝殻以外には、イノシシ・シカ・タヌキ・鳥・魚などのほかに、多くの弥生土器や石の穂つみ具・

矢じり・斧などの石器もみつかりました。

これらのさまざまな出土品から、当時の人々が稲作中心として狩りや魚とりもさかんに行って

いたことがわかります。

もっと詳しく知りたいので近くの資料館に移動。

この辺りは遺跡の宝庫でした。

邑久町出身、操り人形で有名な竹田喜之助の記念室も見れました!

開店を待つ間、前から気になっていた三重の塔がある寺に行くことにしてみた。

「曹源寺」【岡山観光検定公式参考書 P70】 正式名「護国山曹源寺」通称、「円山大寺」

P70】 正式名「護国山曹源寺」通称、「円山大寺」

松並木を進むと突き当たりに目指す「曹源寺」はある。

敷地内に一歩踏み入れると足跡を残すのが申し訳ないほど掃き清められていた。

「護国山」山門(山号)

「曹源寺本堂」元禄11年(1698)建立、文政7年(1824)再建

紅葉のときに来ればよかったな・・・

A地点での自生風景。

C地点では間近まで行ってみることができた。

防波堤のからの三ツ山。干潮であれば陸続きになる。

海渡ってうどん喰いて~

『宇喜多堤築堤420周年記念事業』便乗企画!

宇喜多堤築堤420周年記念事業が10/24(土)~11/15(日)で開催される。

先月は「樋門巡り」、2年前には「金毘羅往来」と歴史・干拓というキーワードには過剰反応してしまう。

そういえば「金毘羅往来」【南ルート】(岡山~田の口ルート)は記載済みではあるが完結はしていない。

それは「金毘羅往来(第6話)」でも触れていたのだが「鴨方往来」(撫川~早島)からのルートの解明だ。

とはいっても直後に調査済みで、自己完結させてしまい記事にしてないだけなのだ。

ちょうど、早島町のイベントが土曜から始まるので、この機に書いてみたい。

今回は起点を撫川(備中撫川)の應徳寺前の「道標」にすることにした。

正面(北側)から見ると右が「金毘羅往来」

右側面(西側)には「吉備津」と記され「山陽道」へと続く道である。左側面(東側)には安政六年と記されている。

「鴨方往来」の岡山~庭瀬間は「庭瀬往来」とも呼ばれているがとも呼ばるが、江戸時代のガイドマップ

「金毘羅道中絵図」でも、岡山~庭瀬~早島~由加~こんぴらを通るルートが「金毘羅往来」が紹介させている。

面倒なのでこのルートを【北ルート】とするとが、交通量的に断然北ルートが勝り、南ルートは平坦で最短ルートということだろう。

ここ撫川と庭瀬は陸路はもとより水路でも重要な結節点でもあったということには間違いない。

一見すると、西へ向かう道が往来ではある。「吉備温故秘録」によれば旧道は南へ下る。

100mほど下ったところ公民館脇に道標がある。

ひっそりとした街を真っすぐ西へ。足守川の土手に出ると「金毘羅灯篭」(文政十三年)が見える。

ここから対岸に渡るには船が出ていたのだろう。川向こうであとに出てくる「道標」南で往来と合流する。

一旦起点に戻り新道を行く。西へ200m左折した正面の民家脇に「道標」

正面(北側)「右、た満しま 下津井道 由加山五里」 右側面(西側)「左、於かや満 みやうち道 吉備宮 廿町」

寛政九年(1797)年のものである。

又、公民館前には足守川に架かっていた大橋の一部が移築されている。

土手へ出て対岸へ渡り土手を下る。

ほどなく突き当たった電柱脇にひっそりと「道標」がある。

正面(東側)「右、毘沙門道 左、金比羅 ゆが道」と記。まっすぐに300m南下すると大きな「道標」がある。

正面(北側)「右、倉しき 玉し満道」 左側面(西側)「左、岡山 吉備津道」 左側面(東側)「左、金毘羅道」

明治十四年(1881)年と比較的新しいものだ。西へ進めば「鴨方往来」、南へ進めば「金毘羅往来」である。

さらに300m進み県道153号線と合流。山陽本線ガード下をくぐり点滅信号の交差点へ出る。

道はさらに南へ大内田へと続く。突き当たりのところへ破壊された「道標」が残されている。

山際の道は急激に道幅を狭めながら古い町中を右へとゆるやかに曲がりながら続く。

荒神社脇を抜け流通センターから下りてくる道へ出た。ここからは造成されていて往来はわからない。

それらしい道もあるが行き止まりだった。ここからはお手上げ状態であるが、先へ進み「塚山古墳」南の未舗装の道へと続く。

これは参考書『早島町史・第4章産業と流通の発展 404項』に記されているので間違いない。

大内田~塚山間は大暗礁に乗り上げた。いろいろ調べては見たが途中の道の手掛かりがつかめない。

そんな時「戸川家記念館」のガイドさんが流通センターの南付近の道を教えてくれた。

なんでも昔は松茸が取れたそうで途中までは道はわかるが今はわからないらしい。

そして紹介していただいた早島町役場の方からも解説いただいたが知りたい流通センター内の道はわからなかった。

もうお手上げだなと思いながらも大内田の古い人に聞けばわかるかもしれないと出掛けてみたが

知っている人が見つからない。それならばとお寺の住職さんならと思い「千住寺」へ行ってみた。

そこには「地場大師八十八ヵ所絵図」なる看板があった!

これを辿れば解明できると直感的に感じ、お寺さんに聞いてみると、この道が往来とは

知らないが資料があるとのことで見せていただいた。

早速、県立図書館で『地場大師八十八ヵ所調査報告書』(岡山市大内田周辺民俗文化財調査委員会)を見つけ解析した。

付属の地図と現在の地図の縮尺を合わせトレース。若干の誤差はあるものの概要が判明した。

大内田~塚山間の「金毘羅往来」は『地場大師八十八ヵ所』の38番~44番はやはり重複していた。

仮説を確かめるべく現地へ向かった。大内田から流通センターへの道は造成され調整池が作られた為、

痕跡は全くない。推定であるがが現在のビーナスベット付近に出て、

流通センターを南北に走る県道73号線の沿いのビーナス家具の西側の駐車場を抜け県道を斜めに横断。

流通センター運輸団地バス停辺りから左へ県道を渡り20mほどで右へ曲がる。会社と会社の間くらいだろうか。

岡山紙業の敷地の東側辺りを進み「塚山公園」のところの交差点の給油所北の道へ出る。

この付近には昔、大池と呼ばれる池があったらしい。池のほとりを抜ける未舗装の道へ出るには、給油所を斜めに抜けるとと思われる。

余談ではあるが「塚山公園」には古墳がある。東には「奥坂遺跡」「北坪井遺跡」

流通センター郵便局付近は「天神山遺跡」 コンベックス東には「新屋敷古墳」その北は「栗坂古墳」

その他「大内田貝塚」もある場所なのだ。

話を戻し、再び県道を渡り舗装していない旧道へ入る。めったに人が通ることがなさそうな道だ。

池(新池)のところの三差路を左折。左手下には立像と供養塔があった。

ほどなく道下に『大内田地場大師39番札所』写真紛失。

参考書写真と見比べると当時の道の高さは今よりも1m以上低いと思われる。新池には他にも立像と供養塔がある。

『大内田地場大師38番札所』

このあたりはその昔、一軒の茶屋があったことから「一軒茶屋」と呼ばれる。

その先は産業廃棄物処理場になっている。往来はこの産廃場の西側を下のだが150m先は崖になっていた。

ここからのアプローチを断念し、道が続いているであろう若宮園の裏手へ。

許可を得て行ってみたが往来は特定は出来なかった。往来は若宮園の西側の細い脇道を進む。

池の横の道を進むが資材置き場へと消えてしまった。

仕方なく若宮団地を抜けR2バイパスへ出た。往来はR2バイパスを横断、細い道へと続く。

道なりに下ると早島町。この道は(早島町ガイドマップ)で「金毘羅往来」として紹介されている。

荒神社のとこを左折し50mとこで右折。100mほど行ったところに「道標」

これを抜けると松尾坂である。何年か前に拡幅工事が行われたのですっかり様変わりしている。

松尾坂を下る。交差点の2本手前を右折。すぐ左折した先に終点の「金比羅灯篭」文化14年(1817)にたどり着いた。

足掛け2年、「金毘羅往来」シリーズ(うどん街道の旅)を完結する。

■「金毘羅往来」全12話はこちら

【参考文献】

『岡山県歴史の道調査報告書第六集』/岡山県教育委員会

『岡山の街道』山陽新聞社編集/日本文教出版

『岡山文化観光検定公式参考書』吉備人出版

『地場大師八十八ヵ所調査報告書』/岡山市大内田周辺民俗文化財調査委員会

うどんを食べたらちょっと近代遺産観光。戦国時代、岡山城主 宇喜多秀家が早島から児島湾の干潟の

干拓を始め、江戸時代には岡山藩主 池田氏による旭川~吉井川間の新田開発が行われた。

今回は明治に始まった藤田地区の干拓にまつわる樋門を訪ねてみます。

そういえば小学校の時に社会授業以来だな・・・

「桜の馬場樋門(さくらのばばひもん)」明治37年(1904)5月15日竣工

工業団地南の藤田スポーツ公園脇にひっそりとたたずんでいる。

R30興陽高校前のお好み焼き屋の北から平成14年移築されてきました。

移設された今でも壁面には貝殻が残っており当時の姿を残している。

「都宮島樋門」R30倉敷川を渡る倉敷川橋の脇にある。先の「桜の馬場樋門」の南200m。

残念なことに説明看板は色あせ一部の文章しか読み取れない。

「妹尾川三連樋門」藤田支所近く。明治37年(1904)4月3日竣工。

現在は電動化されているが道路拡幅工事のため近く取り壊される予定だそうです。

「大曲(丙川)三連樋門」明治37年(1904)7月17日竣工。橋梁はフラットな形状である。

ちょっとティータイム。ってたこ焼きやんけ~!

◇「たこ焼きカルチョ」◇

住所:岡山市南区藤田188

営業:11:00~18:00

定休:日・祝

たこ焼きカルチョから「大曲三連樋門」北側を眺める。

藤田の明治の干拓は、R30付近を境に昭和の干拓へと引き継がれた。

ついでなので、倉敷川橋を渡って灘崎の樋門を北から訪ねてみましょう。

灘崎の干拓は先出の藤田の干拓よりも少し早く着工されたようで、灘崎の干拓を開墾第一区、

藤田の干拓を開墾第二区とし、以降開墾第七区まで行われた。

「片崎樋門」岡山市南区灘崎町西高崎、明治33年(1900)年頃竣工。

「常川樋門」岡山市南区灘崎町西高崎(リョービプラッツ東公園)

「宮川樋門」 〃 「常川樋門」から川沿いに500m、保育所付近。

草木に覆われ全体像がよくわからない。

「高崎干拓堤防」岡山市南区灘崎町西高崎~玉野市東高崎 「宮川樋門」から川沿いに約200m

開墾第一区第二号干拓堤防

明治38(1905)年頃竣工。開墾第七区の干拓で埋め立てられたため堤防の役割はなくなり取り壊された個所もある。

宮川樋門の東には、高さ1.5メートル前後の石積み堤防が約350m残っている。

開墾第七区は昭和38年に工事が完了し、現在の児島湖・児島湾となっている。

参考サイト:

岡山市公式ウェブサイト > 魅力と観光 > The Lit City Museum > 歴史館 > 岡山の干拓

念願の昼うどんも食べたことだし、ちょっと腹ごなしをしとかんとな

蒜山ジャージーランドでソフトクリーム、それと例のアレとアレを!

例のアレとは、親戚が肉とセットで送ってくれた焼き肉のタレ。最近はこれを愛用しております。

もう一つのアレはそのうち公開します

◇「蒜山ジャージーランド」◇

住所:岡山県真庭市蒜山中福田958

電話:0867-66-7011

営業:夏季9:00~17:00 冬季10:00~16:00

定休:無休 ※1月2月定休日有り

買い物も済んだし、ちょっと岡山観光学習。

腹ごなしも済んだし・・・って次に行く店の夜の部の営業時間待ちじゃん

■サマーバケーション食編②へつづく

ラベンダーが見ごろということではじめて訪れてみました

駐車場からあふれる車 人気のスポットだったんですね

人気のスポットだったんですね

蒜山のHerBillと比べるとラベンダーの規模は小さいですが、いろんな施設があるんでいいですね!

【まきばの館】

【まきばのシュークリーム】@230円 拳くらいの大きさです

近くの「美咲花山公園」で紫陽花見学を予定してたんだけど時間がなくなって・・・

しばらく走って親父念願の棚田見学!

【日本棚田百選認定 「大垪和西(おおはがにし)の棚田」】

三方向を山に囲まれたすり鉢状の棚田で全国的にも珍しいそうです。

ずーっと見てると遠近感がおかしくなりそう

【「小山の棚田」】

画像修復中。

【「大垪和東の棚田」】 規模は小さいが、上から見ると急傾斜で恐怖を感じます

帰りに金山の辛香峠で夕食。昔はよく来てたんでけど久しぶりだわ!

孔雀が羽を広げてお出迎えしてくれました!店舗脇の水槽・・・魚いなくなったのね

1週間早かったですがいい父の日になった はずです

はずです

◇「まきばの館」◇

住所:久米郡美咲町北2272 岡山県総合畜産センター内

電話:0867-27-2346

営業:8:30~17:00 レストラン10:00~17:00(1月~3月は11:00~16:00)

定休:無休 ※レストランは月曜、祝日の場合は翌日。5~8月は無休。

◇「棚田100選 大垪和西の棚田」◇

住所:久米郡美咲町大垪和地区

◇「棚田100選 小山の棚田」◇

住所:久米郡美咲町小山地区

◇「大垪和東の棚田」◇

住所:久米郡美咲町大垪和地区

◇「ひなせ/辛香店」◇

住所:岡山市吉宗42-90

電話:086-294-2851

営業:11:00~15:00 17:00~21:00

定休:水曜

店内:非禁煙

腹ごなしに帰りに真備町に。そういえば毎年竹の子だけ買って横目で見るだけだった古墳へ。

「箭田大塚古墳」【岡山観光検定公式参考書 P44】

P44】

マムシ注意かよ~

「まきび記念館」【岡山観光検定公式参考書 P26】

P26】

無料だったので入館してみる。吉備真備のお勉強ができました!

公園を歩きながら

弘法大師が唐からうどんを伝えたという話が有名ではありますが、2度も遣唐使として渡った吉備真備が

伝えていてもおかしくはないかも。

周辺は小麦の大産地で、遥照山の水・瀬戸内海の塩とうどん作り条件は整っており現在も鴨方地区は

手延べうどん産地でそうして伝わっているのんじゃないかと勝手な妄想を・・・。

「やかげ郷土美術館」【岡山観光検定公式参考書 P19】

P19】

「旧矢掛本陣石井家住宅」(国の重要文化財) 【公式参考書 P62】

P62】

最近では、天璋院篤姫が、旧矢掛本陣石井家に宿泊したと思われる古文書が見つかったとされる。

「旧矢掛脇本陣高草家住宅」(国の重要文化財)

途中、「安倍清明」ゆかりの地の看板を発見した。なんでこんなとこに?

後で調べてみると、

遥照山、西の竹林寺山は国立天文台岡山天体物理観測所」【公式参考書 P28】のある場所。

P28】のある場所。

その西の安倍山に居住し、天体観測を行っていた場所らしく「安倍清明居住地跡」も残っているようだ。

「安倍清明」って陰陽師の霊媒師のイメージしかなかったんだけど、天文学者でもあったんですね。

遣唐使であった吉備真備は、陰陽道の聖典『金烏玉兎集』を唐から持ち帰ったのも関係して

この地で天体観測することになったのか?よくわからんなぁ。