うまみ

和食を世界に知らしめた立役者、京都の料亭・菊乃井の村田吉弘。

「日本料理は盆栽でなく大木にすべき」

INTERVIEW | フード・食 / 教養

昨年、料理人としては初の文化功労者に選出された村田吉弘。

京都の料亭・菊乃井の三代目は、2013年、和食をユネスコの無形文化遺産に登録させた立役者でもある。

伝統的な「和」の先人が語る、日本の神髄と未来とは。

京都の菊乃井本店はミシュランの3ツ星、木屋町の露庵と赤坂店は2ツ星を獲得している名店である。

最高の味とサービスを提供し続ける村田吉弘に、まず、日本のデザインの根源について尋ねた。

「それは、本阿弥光悦だと思います。思想的には、観世流の元祖・観阿弥と世阿弥でしょう。

日本文化が求めてきたものは、節度と品位なのです。

『秘すれば花』、言わずもわかれという文化で、花弁一枚で花満開の吉野山を思い浮かべる。

これは他の国にはありません」。

では日本料理の中心は何かと尋ねると、「うま味です。うま味を中心に料理を構成するのは、日本人だけです」と即答した。

世界の料理は脂質を中心としているからである。

うま味とは、昆布のグルタミン酸や鰹節のイノシン酸、椎茸のグアニル酸などで、かつては概念と捉えられていたが、2002年に受容体が発見され、五味のひとつと認定された。

それからは、うま味を欧米の料理人も研究するようになっている。

村田は、日本料理の技術やノウハウは一子相伝ではなく、広く伝えるべきと考え、欧米のシェフにも菊乃井の厨房で学ぶ機会を与えている。

「ロンドンのヘストン・ブルメンタールやフランスのパスカル・バルボら、世界のトップシェフは、うま味とは何かとへばりついて、出汁から動きません」。

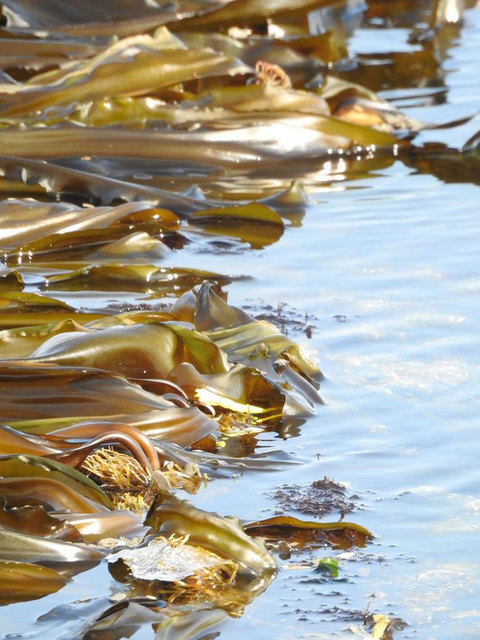

▲菊乃井で用いる最上級の利尻昆布。

いろんな種を蒔いてください

村田は経営の神様と称される稲森和夫の薫陶を受け、経営塾「盛和塾」の初期メンバーのひとりとして学んだ。

その素地からか、料理を通じて見る世界は、広く、哲学があり、具体的である。

異なる文化でも伝える努力をすれば、やがて共感を得ることができる。

ユネスコの登録は大きな反響があった。

それまで日本料理の店舗数は世界で5万6000軒だったが、登録後は12万3000軒に増大した。

その99.8%は日本人料理人が不在だ。

日本料理の一次産品の輸出量は3倍となり、農産物の輸出額は1兆円を目指す規模まで拡大している。

日本のインバウンドは3倍に、京都では5倍に膨れ上がった。

この状況を村田は「日本料理は、ようやく苗木になりました」と形容した。

その後、枝葉が伸びてきたら、切り落とせば恰好は整う。

だが、それはしたくない。

「僕は日本料理を盆栽にする気はないんです。大木にしなきゃいけない」。

カリフォルニアロールが生まれた際は賛否あったが、やがて一部は淘汰され、本来の寿司も世界で知られるようになった。

「喜んで食べてくれたら、いずれちゃんとした方向へ向いていく。そのために、いろんな種を蒔いてください」。

日本の子どもが飢えへんためには、どないすんや

実際に、村田はさまざまな種を蒔いてきた。

04年に日本料理アカデミーを設立したのもそのひとつである。

前述した世界のトップシェフとの交流や、食育など、幅広い活動を継続している。

現在は300人ほどの会員がいるが、その3分の1は研究者で、コツやカンと捉えられがちだった和食の調理法を科学的、理論的、定量的に考察し探究している。

それらをまとめ「日本料理大全」という、これまでにない日本料理のバイブルにして出版している。

アカデミーを設立したのは、日本の未来への危機感からだ。

2050年の世界予測が発端だった。

日本の人口は8000万人に減少し、食料自給率は19%まで落ちる(平成29年度は38%)。

インドとアフリカで人口が爆発し、中国では内陸部まで食物が行き届くようになっている。

日本は、60歳以上が45%、若者などの未就労者が30%を占め、25%が75%を食べさせなければならない事態に陥っている。

「そのときに、日本の子どもが飢えへんためには、どないすんや、と。

まず、一次産品を世界に売っていかなあかん。

日本料理を世界の料理にしなければあかん」。

そのための方法を多角的に考え、行動してきたのである。

▲日本料理アカデミー発行の「日本料理大全」シリーズ。

料理の手法だけでなく、根底にある考え方や根拠、科学的理由についても解説。

「日本料理を伝え広めたい」という視点が生んだ、これまでにない料理教本である。

右往左往しても、必ず正しい方向に向かっていく

その村田をもってしても「食を文化の枠の中に入れることは大変でした」。

食文化という言葉はあるが、現代の日本は、食を文化とは定義してこなかった。

01年に制定された文化芸術基本法第12条では、「国は生活文化や娯楽、出版活動への支援と施策を講ずる」と定めているが、ここで生活文化として記載されたのは、茶道、華道、書道、そのほか。

「明治政府が食い物をごちゃごちゃ言うのはあかん、食は文化じゃないと言うたのが始まり。食文化を重視する諸外国とは違うんです」。

17年の改訂でようやく書道に次いで食文化が明記された。

昭和30年代半ばに、日本は脂質、糖質、タンパク質の摂取量が正三角形となる、世界で唯一バランスのとれた食文化の国と注目された。

しかし「その後の20年間で、肉の消費を5倍にし、米の消費を半分にした。自分たちの基本的な食べ物をひっくり返した民族は、世界に類を見ません」と警鐘を鳴らす。

だからこそ、食が文化であることを法の下に記さなければならないと考えた。

目下、後人の育成に力を注いでいる。

公のために働くこと、自国を愛する子どもを育てること、自分らの国や文化を考えることが重要と説く。

混迷の平成から令和となり「行き着いて、振り子が戻る瞬間となるかも」。

稲森より、種の保存と存続のために働く自然の法則に従い行動すれば、思わぬ力が働くことを学んだ。

「ひとりの力でも、一見、不可能に思えるようなことができるのです。

ものごとは右往左往しても、必ず正しい方向に向かっていくから」。

伝え動くことが、未来への一歩と考えている。

(文/石黒知子 写真/百々 新)

▲村田吉弘(むらた・よしひろ)/菊の井代表取締役。

1951年京都市生まれ。22代続いた茶坊主の家系で、3代前から料理店を営む。

立命館大学時代は、ゴルフや日本民主青年同盟に熱中し、フランス料理を目指したことも。

文化と経済・政治がつながる京都の中心的存在。

本記事はデザイン誌「AXIS」200号「Japan & Design 世界に映る『日本のデザイン』の今」(2019年8月号)からの転載です。