2023年7月30日~31日、朝ドラらんまんで有名になった牧野富太郎の生地、高知県佐川町に行ってきました。

京都からは、新幹線で岡山まで、岡山から高知まで特急南風、高知から佐川までは特急で25分、普通列車で55分、全部で5時間程で行けます。

JR佐川駅。

駅の郵便ポストの上にはバイカオウレンの巨大すぎるレプリカが。

待合室のベンチには富太郎のドウランと帽子が。このベンチは牧野公園にもありました。後ろのコインロッカー扉も植物の絵になっていました。

小高い山の上の牧野公園から佐川町を見下ろすことができます。

奥中央に見える高い山が横倉山です。

佐川町には江戸時代からの酒屋が9軒もあったそうですが、つぎつぎ廃業して今は「司牡丹」1軒のみとなっています。町は司牡丹の城下町のようになっていて、そこら中に蔵や工場が並んでいました。

酒蔵の道。

試飲できるお店もありましたが、残念ながら昼休みの時間で立ち寄ることはできませんでした。

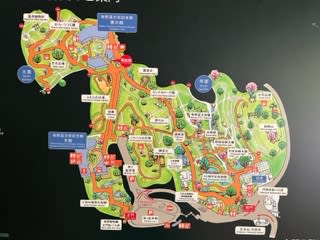

重要文化財 竹村家住宅(上の図 右側の建物。江戸時代からの酒造業で幕府巡検使宿となり上客を迎えるための武家住宅に準ずる格式の高い座敷を備えている。公開日は毎月第2日曜日のみ)と、その隣のマル久のれんは旧竹村呉服店(今は雑貨兼喫茶店キリン館)。

牧野富太郎の生家、岸屋の建物は元あった場所に母屋だけ復元されていましたが、元は模型にあるように母屋、お店、工場が何棟も並ぶ豪商でした。朝ドラでは破産の原因を蔵の酒が腐造菌にやられたことになっていますが、現地の説明文では富太郎への仕送りが嵩んで破産したというように書かれていました。

復元された岸屋は「牧野富太郎ふるさと館」として関係資料が展示されていました。月曜日が休館日だと書かれていましたが、らんまん人気で今年いっぱいは毎日開館しているそうです。佐川町の他の施設もすべて毎日開館でした。

幼少時の部屋が再現されていました。

佐川町の酒蔵の一つ、旧浜口家住宅も国登録有形文化財です。幕末期からの酒屋で、近代になると大阪市会議員、海運業で豪商となりました。平成22年に町が購入して改修し、公開しています。

喫茶とお土産の販売をしているので、お座敷で休憩しました。

酒蔵の町、佐川町はまた文教の町でした。

土佐藩の家老、深尾氏の城下町で、郷校「名教館(めいこうかん)」が建てられました。牧野富太郎も町人ながら入学を許され学んだところですが、残っている玄関部分が保存復元されています。玄関の天井は格天井です。

白い洋館は旧佐川文庫の建物。この建物は元は須崎警察署佐川分署として明治19(1886)年に建てられたものでしたが、昭和5年からは青山文庫に払い下げられ、正面玄関、特別閲覧室、会堂として使われていました。昭和53年、平成21年に移築され、佐川文庫庫舎として、佐川町が公開しています。

建物の左前方にあるのは広井勇(ひろいいさみ)の像。佐川の武士の出身で、名教館に学び、札幌農学校や米国で学び、小樽港築港など港湾橋梁工学における日本の最高権威となった、と言えば、朝ドラファンには富太郎と一緒に学んだあの子かと思い当たるのでは。

二階の貴賓室が復元されていました。

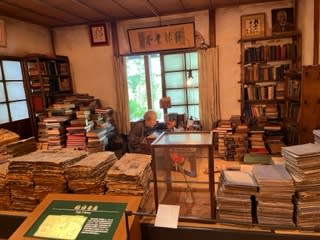

青山文庫は、元は明治43(1910)年に佐川郵便局長の川田豊太郎が設立した私設図書館「川田文庫」でしたが、大正14(1925)年に佐川町出身の維新の志士田中光顕(号・青山)が基金と蔵書を寄贈して青山文庫となったものです。その後高知県立からまた佐川町立となっています。深尾家関係資料、維新関係資料、牧野富太郎関係資料などを所蔵しています。

青山文庫は現在は元深尾家家臣の住宅があった場所にあるので、その当時の庭園が残っています。

ここもらんまん効果で今年いっぱい無休です。

伊藤蘭林の寺子屋跡。牧野富太郎も学んだ学者で、佐川の偉人で学ばなかった者はいないという程の人でした。名教館が廃止になった後、自宅で私塾を営んでいた頃の家です。

この坂は見覚えのある方も多いのでは。青源寺へ向かう石段はらんまんで万太郎が名教館に通うシーンが撮影された場所。

こちらは生家の裏の金峰神社に登る石段。ものすごく急でとても登れませんでした。

いずれも富太郎のお墓のある牧野公園や青山文庫に行く途中にありました。

サカワカイシン

佐川町のマンホールは色とりどりの植物づくしでした。