『 シニア世代におすすめ災害時の<停電対策>8つの備え

【防災&家事アドバイザー解説】』、

と題された見出しを見たりした。

いざというときに慌てないために、停電時の備えをしておきたい。

とくに在宅介護中のご家庭や、高齢者世帯にとっては、停電時に注意すべきことがあるという。

防災士の資格をもつ家事アドバイザーの矢野きくのさんに、

停電時に用意しておきたい8つのことについて解説いただいた。

☆この記事を執筆した専門家

家事・節約アドバイザー・矢野きくのさん

☆停電時、ろうそくの火で家事も

頻繁に発生するゲリラ雷雨や長期間動かない台風など、

過去の常識とは異なる天候の中、規模の大小問わず、停電になることも多くなっています。

停電と言えば、ろうそくを家族で囲んで、というイメージのかたもいるかもしれません。

しかし、ろうそくは、倒れれば火事にもなりかねませんし、火傷をすることも考えられます。

実際、昨年の台風6号では、沖縄県で停電のためにろうそくを使っていた89歳の女性が、

火事のために、命を落とされるという痛ましい事故もありました。

昔にくらべて電気に頼ることが増えている今、停電対策は必要です。

そこで、シニア世代には、ぜひ知っておいてほしい今の時代に、必要な停電対策をご紹介します。

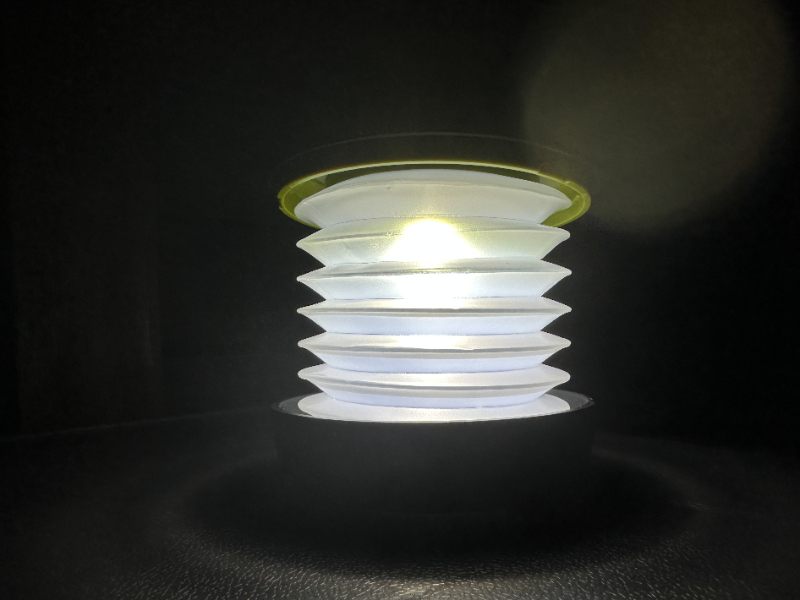

【1】照明はランタン型のものを用意

前述のとおり、停電だから、ろうそくを使うというのは、避けましょう。

とくに地震後の停電のときは、余震もあるので危険です。

そうなると、懐中電灯と思われるかもしれませんが、

懐中電灯は、前方を明るくするものなので、停電のときはテーブルに置いて、

使うことができる“ランタン型”のものがおすすめです。

家族が複数人いるようであれば、人数分を用意しておくことが理想です。

【2】玄関と頻繁に通る場所には人感センサー付きライトを設置

夜間に停電になると、本当に想像を超える暗さになります。

慣れた家の中でも、方向が分からなくなるでしょう。

手元にすぐライトがあればよいのですが、そうでなければライトを取りに行くまでも危険です。

転ばないように、とくにシニアのかたは気をつけたいところなので、対策が必要です。

階段や通路、玄関には、人感センサー付きの乾電池で、点灯するライトを設置しておくことをおすすめします。

【3】乾電池や充電式のミニ扇風機

寒い中での停電は、重ね着をするなどで対応できますが、暑さとなるとなかなかそうもいきません。

今は乾電池や充電式、モバイルバッテリーで動く小さな扇風機がありますので、

そのようなものを用意しておくとよいでしょう。

【4】お風呂の水は常に入れておく

お風呂の水と言うと、断水のときに役立ってくれるようなイメージですが、

暑い時期の停電の時にも活用できます。

昔ながらの行水をすることで、暑さを和らげることができます。

【5】冷凍室には常に保冷剤を入れておく

まず、冷蔵庫は、停電になっても開けなければ、

半日程度は、温度を低温に保つことができます。

そのため無駄に開けるのはやめましょう。

冷凍室に保冷剤を常に入れておけば、さらに長時間低温に保つことが可能です。

しかし、異常気象の近年は、暑さ対策のことも考えなければなりません。

保冷剤を使って脇の下や首すじ、足の付根を冷やすことで、涼を取ることが可能です。

このときもできるかぎり短時間で保冷剤を取り出せるように、

冷凍室の中は、常に整理してわかりやすい場所に、

保冷剤を入れておくことをおすすめします。

また、保冷剤がない場合は、ペットボトル水を入れて凍らせておくのでも代用できます。

ただしペットボトルに入れる水の量は、7~8割程度までにしておきましょう。

【6】オール電化の家ならカセットコンロの準備

近年オール電化の家庭も増えています。

停電になると、調理も全くできなくなってしまうので、カセットコンロは用意しておきましょう。

停電は、短時間で復旧するものばかりではないので、食事のためにもカセットコンロは必須です。

【7】車があるならガソリンは常に満タンに

車があるご家庭なら、ガソリンは常に満タンにしておきましょう。

停電になったとき、車のエアコンを利用することもできますし、

スマートフォンなどの充電も、車ですることが可能になります。

【8】モバイルバッテリーやポータブル電源も常に満充電に

シニア世代も、最近はスマートフォンやタブレットを利用されているかたが増えています。

とくに災害時は、情報を得るために役立ってくれるのが、スマートフォンやタブレット。

長時間外出しないから、あまり必要ないと思っているかたもいるかもしれませんが、

有事に備えてモバイルバッテリーは、1つ常備しておくことをおすすめします。

できれば、少し値は張りますが、ポータブル電源があるとより安心できます。

スマートフォンを充電できる回数(台数)が増えるだけでなく、

扇風機なども利用できるようになります。

***

これだけ頻繁に自然災害があると、いつ停電になるか分かりません。

停電になっても慌てずに済むように日頃から準備しておきましょう。

注)記事の原文に、あえて改行など多くした。

今回、防災&家事アドバイザーの矢野きくのさんより、

シニア世代におすすめ災害時の<停電対策>8つの備え、

79歳の私は学び、多々教示させられたりした・・。

そして我が家は、ないないづくしだよなぁ・・と苦笑したりした。

ただ、災害に関して私たち夫婦が考え改めたのは、

過ぎし年の2011年3月11日の観測史上最大の地震の東日本巨大地震に伴い、

岩手県、宮城県、福島県などの太平洋の沿岸に、

大津波が発生して壊滅的な大惨事となった時からであった。

この後、改めて私の住む調布市から住民に配布された『調布市防災マップ』を見たりし、

この中の注意事項、連絡表の記載事項を互いに確認したり、

家内と共に買物に行った帰路に、指定された避難所の場所を近くを通り、確かめしたりした。

この当時、たとえ避難所に行けたとしても、緊急救援食料は3日間を過ぎた後と知り、

私たち夫婦は少なくとも3日間は、自助努力で対処しなければならない、 と学んだりしてきた。

我が家には、ペットボトルの煎茶2リットルを12本を保管しているが、

避難バックとしては、この2リットルの煎茶を程々に持ち出す予定である。

そして用意してある避難バックの中身は、

◎懐中電灯はふたつ、

◎電池は予備として4つ、

◎タオルを4枚、

◎スーパーで売っている大きなゴミ袋(シート或いは身体に巻き防寒用として)4枚、

◎板チョコレートを4枚、

◎食事代わりのラスク6袋、

◎現金は百円玉を中核として10円玉も少しで、3000円。

そして

必要であれば、私は持参する予定となっている。

このように私たち夫婦は、非常食として、乾パン6袋、ラスクの缶詰12個を追加して、

この後は、 お薬手帳を追加してきた。

やがて食べ物に関しては、やはり劣化するので、

気まぐれに避難袋から、板チョコレート、食事代わりのラスクを食べたり、

非常食の乾パン、ラスクの缶詰を開けて食べたりしてきたが、

問題は補充しないまま放置している面もある。

このような簡易な対策をしている程度あり、避難勧告を発令された時は、

指定された避難時に身を寄せる予定としている。

しかしながら酷い震災に遭遇された場合は、

体力の衰えた私たち夫婦でも、

地震や台風など自然災害時には、停電が起こることも。