都営地下鉄大江戸線麻布十番駅下車。場所が今一分からないけども、大イチョウ散歩は基本的にイチョウ目指して歩けばいい。

期待通りに黄葉してる大イチョウが見えた!すごいわ〜。

実はブログのカテゴリー分けに悩む。だって、素晴らしい大銀杏は紅葉散歩だけど、善福寺さんはお寺だし、着いてみればここは初代アメリカ公使館が設置された場所で歴史散歩?その上福沢諭吉のお墓もあるから墓所巡りにも当てはまる。こういう場所は複数のカテゴリーに登録したいけどgooブログは1記事のカテゴリーは1つなんだ。で、一応「神社・仏閣」のカテゴリーに入れたけど、後々この記事を探す時に困ると思う。

最近記事投稿の数が増え過ぎてるのでカテゴリーの数を増やそうか?迷ってます。寺と神社は分けたいけれど、行って見たら両方ある場所も多くてね。分けづらい。紅葉散歩も行って見たら、イチョウもモミジが綺麗な場所で、分けづらい。どうすっかな〜??悩ましい。

さて、のっけから愚痴はダメなので、まずは山門の紹介から。

説明板発見:麻布山善福寺の勅使門

当山の中門は古くから勅使門と呼ばれ、伝承によれば、文永の役(1274)で亀山天皇の勅使寺となったとき以来の命名とされている。

寺院の門として最も重要な位置にあり、幕末のアンベール著の絵入り日本話などに、その形が描写されていた。

当時の境は免れたものの、昭和20年3月25日戦災を受けて焼失し、昭和55年11月5日の再建によって、現在の形を再び現した。

まずはともあれ本日の目的の大イチョウを見物へ。

す・すすすす、凄い〜〜〜っ!!

説明板発見:国指定天然記念物 善福寺のイチョウ

イチョウ(銀杏・公孫樹)は、イチョウ科の落葉高木で、中国原産といわれている。雌雄異株で、神社や寺院の境内樹・公園樹・庭園樹・街路樹として広く植栽されている。4月に開花し、10月には種子(イチョウの実)は成熟して独特の臭気を放ち、黄葉する。

この木は雄株で、幹の上部が既に損なわれているが、幹周りは10、4メートルあり、都内のイチョウの中で最大の巨樹である。樹齢は750年以上と推定されている。

善福寺は、昭和20年の東京大空襲によって本堂が全焼した際、このイチョウの木にもかなり損害ああったが、いまなお往時の偉観をうかがう事が出来る。

根がせり上がって、枝先が下に伸びていることろから「逆さイチョウ」ともいわれ、また、親鸞上人が地に差した枝から成長したとの伝説から「杖イチョウ」の別名もある」

ツッコミ所満載ですが、迫力が凄い。

神が宿るといわれたら、うん、神様がいる!と納得させられそうな佇まいです。ここ港区なんですよ。麻布なんですよ。おしゃれな商店街とかが有名ですが、大イチョウを見た事ありました?もう魂抜かれそう〜。

惜しむらくは、大イチョウは墓地の隅っこにありまして、ぼ〜っと眺めづらい場所です。いや、出来たらばイチョウを眺める用にベンチが欲しいな〜と。

さて、目的は果たした物のこのお寺は見所が一杯です。

境内の見取図に境内の史跡が描いてありまして。

「境内の史跡

本堂(港区指定有形文化財)

秩父宮妃の碑(妃殿下お手植えの松)

柳の井戸(表参道にあり)

開山堂(国の重要文化財了海上人安置)

逆さいちょう(国の天然記念物)

親鸞聖人像

ハリス記念碑(初代アメリカ合衆国公使館跡)

福沢諭吉翁の墓(慶応義塾の創始者)

越路吹雪・岩谷時子の歌碑」

どうですか?凄いでしょう!いくつか撮影したので紹介します。

福沢諭吉夫妻のお墓

福沢諭吉のお墓は場所が分からなかったので、境内のお手入れをしていた男性に「福沢先生のお墓は〜?」と尋ねたら、わざわざ連れてってくれたのです。あれがなかったら見つけられなかったかも?袖刷り合うも他生の縁という奴か!ありがたいわ〜。ちなみに、お墓の画像の背後にあるのが開山堂です。福沢諭吉の墓を参拝したい方は、これを目印にお墓を探して下さい。

で、お参りして振り返ったら、大イチョウが目に入る。福沢諭吉先生は、日々これを見てるんだ。羨ましいなあ。

ちなみに、手前にある立像は、親鸞聖人像です。背後の逆さイチョウは親鸞の杖を地面に差したら〜という伝説もあるからね。

逆さイチョウは境内から墓地入口の短い石段を上がった左手にありますが、並びに越路吹雪と岩谷時子さんの歌碑があります。分かりにくいのですが、歌碑にお二人の姿が彫ってあります。刻んであるのは「愛の讃歌」です。

境内にもう1本大きなイチョウがありまして、根元に異国テイストの石碑が設置してあります。これがハリス記念碑です。

説明板発見:東京都指定旧跡 最初のアメリカ公使宿館跡

安政5年(1858)6月に締結された日米修好通商条約により、それまで下田にいた総領事ハリスを公使に昇格させ、安政6年(1859)善福寺をアメリカ公使館として8月に赴任します。当時の宿館としては、奥書院や客殿の一部を使用していましたが、文久3年(1863)の水戸浪士焼き討ちで書院などを消失したため、本堂、開山堂なども使用しました。明治8年(1875)に築地の外国人居留地へ移転します。当時の建物は戦災で焼失しています。

寺には「亞墨利加ミニストル旅宿記」(港区指定文化財)が残されており、外国公使館に使用された寺の実態がよく伝えられています」

お寺を外国の公使としたのは歴史の本では知ってましたが、まさか大イチョウを見物に来てかち合うとは思いもよらず、歴史散歩も出来て二度お得です。

外の参道入口には、こんな石柱もあります。

外の参道入口には、こんな石柱もあります。

最後はこれ。

ここでトップ画像を再度見返して下さい。参道左手前に柳の木が映ってますね。この下にあるのが柳の井戸です。

説明板発見:柳の井戸

自然に地下から涌き出る清水である。

東京の市街地ではこのような泉が比較的少ないためか、古くから有名で、弘法大師が鹿島の神に祈願をこめ、手に持っていた錫杖を地面に突き立てたところ、たちまち噴出したものだとか、ある聖人が柳の枝と用いて掘ったものであるとか、信仰的な伝説が語りつかれてきた。

とくに現在のわれわれとしては、大正12年の関東大震災や昭和20年の空襲による大火災の際に、この良質な水がどれほど一般区民の困苦を救ったかを心にとどめ、保存と利用にいっそうの関心をはらうべきものと思われる」

14時41分、善福寺を後に。徒歩で目指すは芝東照宮です。にしても、天気予報では終日晴れのハズだったのに、ポツポツ雨が降り出してしまった〜、計算外〜〜!!

麻布山善福寺

宗派:浄土真宗本願寺派

本尊:阿弥陀如来

創建:伝・天長元年(824)

開基:伝・空海

由緒:平安時代の天長元年(824)、唐に渡り真言を極めて帰国した弘法大師によって、真言宗を関東一円に広めるために高野山に模して開山されました。都内では金竜山浅草寺につぐ最古の寺院といわれています。

鎌倉時代になって、親鸞が当寺を訪れ、浄土真宗に改宗した。

おまけ:2000年8月、K-1選手のアンディ・フグの葬儀が営まれる。

2019年3月11日画像と文章を追加しました。

2019年お正月、NHKプレミアムで「神様の木に会う〜にっぽん巨樹の旅〜」の番組と、3月8日NHKプレミアム「美の壺」にて(巨樹)が放送され、この記事のアクセスが増加。

やばい〜〜〜!!記事を読んで下さるとわかるのですが、訪問時突然雨がぽつぽつ来まして、巨樹の鑑賞が甘くなりました。具体的には大イチョウの裏側を見忘れたんです。これが、マズかった!大イチョウは第二次世界大戦時に被災しまして、焼けました。この痕跡が大イチョウの裏側には今でもバッチリ残ってるのです。

で、3月9日に東京メトロ1日券を使い巨木散歩の途中に挟み込み見てきました。

表の堂々とした風情とは裏腹に、裏側は焼け跡がまだ生々しく残ってます。

黒色はスス。もう丸焼け!これでよく今の形まで復活したものだ。巨木の生きる力はすごいです。この時の記事は2019年3月に別立てで書きます。その時が来たらリンクします。

期待通りに黄葉してる大イチョウが見えた!すごいわ〜。

実はブログのカテゴリー分けに悩む。だって、素晴らしい大銀杏は紅葉散歩だけど、善福寺さんはお寺だし、着いてみればここは初代アメリカ公使館が設置された場所で歴史散歩?その上福沢諭吉のお墓もあるから墓所巡りにも当てはまる。こういう場所は複数のカテゴリーに登録したいけどgooブログは1記事のカテゴリーは1つなんだ。で、一応「神社・仏閣」のカテゴリーに入れたけど、後々この記事を探す時に困ると思う。

最近記事投稿の数が増え過ぎてるのでカテゴリーの数を増やそうか?迷ってます。寺と神社は分けたいけれど、行って見たら両方ある場所も多くてね。分けづらい。紅葉散歩も行って見たら、イチョウもモミジが綺麗な場所で、分けづらい。どうすっかな〜??悩ましい。

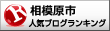

さて、のっけから愚痴はダメなので、まずは山門の紹介から。

説明板発見:麻布山善福寺の勅使門

当山の中門は古くから勅使門と呼ばれ、伝承によれば、文永の役(1274)で亀山天皇の勅使寺となったとき以来の命名とされている。

寺院の門として最も重要な位置にあり、幕末のアンベール著の絵入り日本話などに、その形が描写されていた。

当時の境は免れたものの、昭和20年3月25日戦災を受けて焼失し、昭和55年11月5日の再建によって、現在の形を再び現した。

まずはともあれ本日の目的の大イチョウを見物へ。

す・すすすす、凄い〜〜〜っ!!

説明板発見:国指定天然記念物 善福寺のイチョウ

イチョウ(銀杏・公孫樹)は、イチョウ科の落葉高木で、中国原産といわれている。雌雄異株で、神社や寺院の境内樹・公園樹・庭園樹・街路樹として広く植栽されている。4月に開花し、10月には種子(イチョウの実)は成熟して独特の臭気を放ち、黄葉する。

この木は雄株で、幹の上部が既に損なわれているが、幹周りは10、4メートルあり、都内のイチョウの中で最大の巨樹である。樹齢は750年以上と推定されている。

善福寺は、昭和20年の東京大空襲によって本堂が全焼した際、このイチョウの木にもかなり損害ああったが、いまなお往時の偉観をうかがう事が出来る。

根がせり上がって、枝先が下に伸びていることろから「逆さイチョウ」ともいわれ、また、親鸞上人が地に差した枝から成長したとの伝説から「杖イチョウ」の別名もある」

ツッコミ所満載ですが、迫力が凄い。

神が宿るといわれたら、うん、神様がいる!と納得させられそうな佇まいです。ここ港区なんですよ。麻布なんですよ。おしゃれな商店街とかが有名ですが、大イチョウを見た事ありました?もう魂抜かれそう〜。

惜しむらくは、大イチョウは墓地の隅っこにありまして、ぼ〜っと眺めづらい場所です。いや、出来たらばイチョウを眺める用にベンチが欲しいな〜と。

さて、目的は果たした物のこのお寺は見所が一杯です。

境内の見取図に境内の史跡が描いてありまして。

「境内の史跡

本堂(港区指定有形文化財)

秩父宮妃の碑(妃殿下お手植えの松)

柳の井戸(表参道にあり)

開山堂(国の重要文化財了海上人安置)

逆さいちょう(国の天然記念物)

親鸞聖人像

ハリス記念碑(初代アメリカ合衆国公使館跡)

福沢諭吉翁の墓(慶応義塾の創始者)

越路吹雪・岩谷時子の歌碑」

どうですか?凄いでしょう!いくつか撮影したので紹介します。

福沢諭吉夫妻のお墓

福沢諭吉のお墓は場所が分からなかったので、境内のお手入れをしていた男性に「福沢先生のお墓は〜?」と尋ねたら、わざわざ連れてってくれたのです。あれがなかったら見つけられなかったかも?袖刷り合うも他生の縁という奴か!ありがたいわ〜。ちなみに、お墓の画像の背後にあるのが開山堂です。福沢諭吉の墓を参拝したい方は、これを目印にお墓を探して下さい。

で、お参りして振り返ったら、大イチョウが目に入る。福沢諭吉先生は、日々これを見てるんだ。羨ましいなあ。

ちなみに、手前にある立像は、親鸞聖人像です。背後の逆さイチョウは親鸞の杖を地面に差したら〜という伝説もあるからね。

逆さイチョウは境内から墓地入口の短い石段を上がった左手にありますが、並びに越路吹雪と岩谷時子さんの歌碑があります。分かりにくいのですが、歌碑にお二人の姿が彫ってあります。刻んであるのは「愛の讃歌」です。

境内にもう1本大きなイチョウがありまして、根元に異国テイストの石碑が設置してあります。これがハリス記念碑です。

説明板発見:東京都指定旧跡 最初のアメリカ公使宿館跡

安政5年(1858)6月に締結された日米修好通商条約により、それまで下田にいた総領事ハリスを公使に昇格させ、安政6年(1859)善福寺をアメリカ公使館として8月に赴任します。当時の宿館としては、奥書院や客殿の一部を使用していましたが、文久3年(1863)の水戸浪士焼き討ちで書院などを消失したため、本堂、開山堂なども使用しました。明治8年(1875)に築地の外国人居留地へ移転します。当時の建物は戦災で焼失しています。

寺には「亞墨利加ミニストル旅宿記」(港区指定文化財)が残されており、外国公使館に使用された寺の実態がよく伝えられています」

お寺を外国の公使としたのは歴史の本では知ってましたが、まさか大イチョウを見物に来てかち合うとは思いもよらず、歴史散歩も出来て二度お得です。

外の参道入口には、こんな石柱もあります。

外の参道入口には、こんな石柱もあります。最後はこれ。

ここでトップ画像を再度見返して下さい。参道左手前に柳の木が映ってますね。この下にあるのが柳の井戸です。

説明板発見:柳の井戸

自然に地下から涌き出る清水である。

東京の市街地ではこのような泉が比較的少ないためか、古くから有名で、弘法大師が鹿島の神に祈願をこめ、手に持っていた錫杖を地面に突き立てたところ、たちまち噴出したものだとか、ある聖人が柳の枝と用いて掘ったものであるとか、信仰的な伝説が語りつかれてきた。

とくに現在のわれわれとしては、大正12年の関東大震災や昭和20年の空襲による大火災の際に、この良質な水がどれほど一般区民の困苦を救ったかを心にとどめ、保存と利用にいっそうの関心をはらうべきものと思われる」

14時41分、善福寺を後に。徒歩で目指すは芝東照宮です。にしても、天気予報では終日晴れのハズだったのに、ポツポツ雨が降り出してしまった〜、計算外〜〜!!

麻布山善福寺

宗派:浄土真宗本願寺派

本尊:阿弥陀如来

創建:伝・天長元年(824)

開基:伝・空海

由緒:平安時代の天長元年(824)、唐に渡り真言を極めて帰国した弘法大師によって、真言宗を関東一円に広めるために高野山に模して開山されました。都内では金竜山浅草寺につぐ最古の寺院といわれています。

鎌倉時代になって、親鸞が当寺を訪れ、浄土真宗に改宗した。

おまけ:2000年8月、K-1選手のアンディ・フグの葬儀が営まれる。

2019年3月11日画像と文章を追加しました。

2019年お正月、NHKプレミアムで「神様の木に会う〜にっぽん巨樹の旅〜」の番組と、3月8日NHKプレミアム「美の壺」にて(巨樹)が放送され、この記事のアクセスが増加。

やばい〜〜〜!!記事を読んで下さるとわかるのですが、訪問時突然雨がぽつぽつ来まして、巨樹の鑑賞が甘くなりました。具体的には大イチョウの裏側を見忘れたんです。これが、マズかった!大イチョウは第二次世界大戦時に被災しまして、焼けました。この痕跡が大イチョウの裏側には今でもバッチリ残ってるのです。

で、3月9日に東京メトロ1日券を使い巨木散歩の途中に挟み込み見てきました。

表の堂々とした風情とは裏腹に、裏側は焼け跡がまだ生々しく残ってます。

黒色はスス。もう丸焼け!これでよく今の形まで復活したものだ。巨木の生きる力はすごいです。この時の記事は2019年3月に別立てで書きます。その時が来たらリンクします。

なぜか藤棚の下はベビーカー置き場。

なぜか藤棚の下はベビーカー置き場。

四合稲荷神社に隣接してある小さなお社。西行稲荷です。

四合稲荷神社に隣接してある小さなお社。西行稲荷です。 ちなみにこれは南側の最初に入った鳥居です。一の鳥居というらしい。裏に「大正11年9月」ってかいてある。

ちなみにこれは南側の最初に入った鳥居です。一の鳥居というらしい。裏に「大正11年9月」ってかいてある。

だって西側の並木はもうこんな感じですもん。できたら落葉が進んでる木は写したくないからね。

だって西側の並木はもうこんな感じですもん。できたら落葉が進んでる木は写したくないからね。

熊野神社さんの先は緑の見本園。ここも丁度いいタイミングです。ニレの木かな?幹が白いんですよね。これとモミジの赤と斜面の笹の緑がいいコラボ。

熊野神社さんの先は緑の見本園。ここも丁度いいタイミングです。ニレの木かな?幹が白いんですよね。これとモミジの赤と斜面の笹の緑がいいコラボ。

バラ園は小さいのですが、公園の外縁と斜面をぐるりとサザンカが植栽されてて花の盛りでした。木が大きめで見上げて撮影したらピンボケになったのが残念です。おまけに見上げてばかりいたら腰が〜〜。痛い〜〜。

バラ園は小さいのですが、公園の外縁と斜面をぐるりとサザンカが植栽されてて花の盛りでした。木が大きめで見上げて撮影したらピンボケになったのが残念です。おまけに見上げてばかりいたら腰が〜〜。痛い〜〜。

水車小屋の隣にイイギリの赤い実がある。(トップ画像です)

水車小屋の隣にイイギリの赤い実がある。(トップ画像です)

職員のお姉さん「ここは斜面ですから分かりにくいですね。でも斜面だからここに残ったと言えます」

職員のお姉さん「ここは斜面ですから分かりにくいですね。でも斜面だからここに残ったと言えます」

野鳥観察小屋が散策路の途中に2つ。

野鳥観察小屋が散策路の途中に2つ。

四阿は伝説の丘の頂上辺りにあり、周辺は開けてます。孟宗竹とモミジのコラボ画像ゲットです。

四阿は伝説の丘の頂上辺りにあり、周辺は開けてます。孟宗竹とモミジのコラボ画像ゲットです。

ログハウスがある。あそこで休憩出来るんじゃないかな?

ログハウスがある。あそこで休憩出来るんじゃないかな?

もうすぐ日本シリーズというタイミングでノジマに行ったらあった!電子レンジがベイスターズカラーです。シリーズ終了後は「応援ありがとうございました」に変わりました。

もうすぐ日本シリーズというタイミングでノジマに行ったらあった!電子レンジがベイスターズカラーです。シリーズ終了後は「応援ありがとうございました」に変わりました。

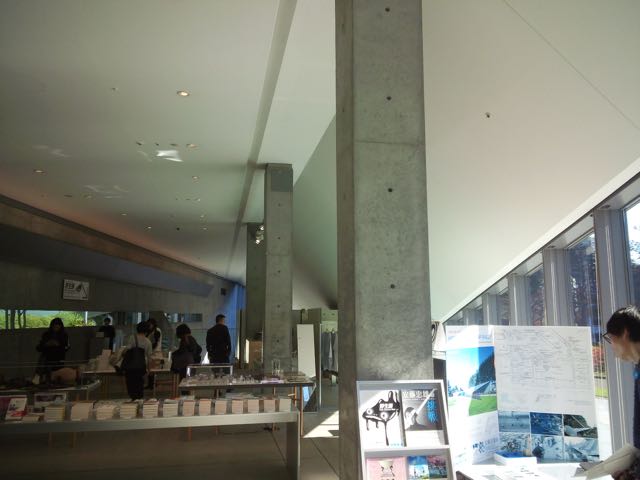

今ここです。到着時刻は12:33です。

今ここです。到着時刻は12:33です。

ツツジ茶屋。

ツツジ茶屋。

左の画像の山陰橋から撮影したのが上の画像です。

左の画像の山陰橋から撮影したのが上の画像です。

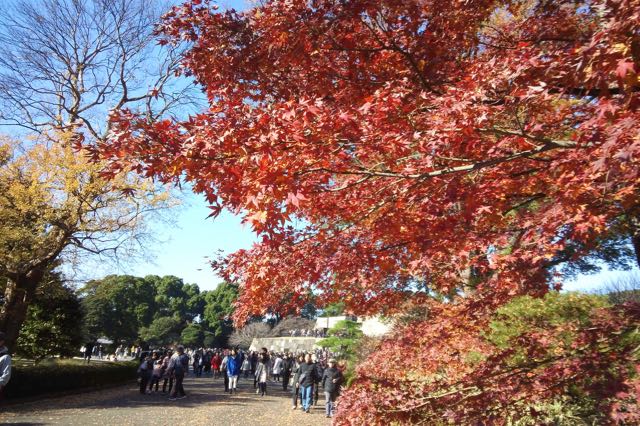

白鳥濠へ。ここの石垣はいろんな種類が混在してて石垣を観察するにはもってこい!なんですが、左の画像でわかりますね。東御苑の二の丸庭園の雑木林がまさに見頃になってます。これを見に来たのだ!!私的には今日のメイン紅葉です。なので画像増量します。ご覧ください。

白鳥濠へ。ここの石垣はいろんな種類が混在してて石垣を観察するにはもってこい!なんですが、左の画像でわかりますね。東御苑の二の丸庭園の雑木林がまさに見頃になってます。これを見に来たのだ!!私的には今日のメイン紅葉です。なので画像増量します。ご覧ください。

こちらは諏訪の茶屋。

こちらは諏訪の茶屋。

ここの銀杏並木は見頃を超えて散り始めてる木も多かったです。

ここの銀杏並木は見頃を超えて散り始めてる木も多かったです。 丸ビルのクリスマスツリー。 撮影時刻11:41

丸ビルのクリスマスツリー。 撮影時刻11:41 JPタワーのクリスマスツリー 撮影時刻11:49

JPタワーのクリスマスツリー 撮影時刻11:49 撮影時刻11:56

撮影時刻11:56

モミジが多い御池周り。ここは一遍上人が自らの姿を映してその姿を描き、木彫を彫ったという逸話があります。

モミジが多い御池周り。ここは一遍上人が自らの姿を映してその姿を描き、木彫を彫ったという逸話があります。