横浜を発って約7時間半。

100名城登城の旅・3回目の安土駅です。

電車を下りてまず感じたのは、おお~、駅がきれいになった!

↑5年前の安土駅。

↑今回の安土駅。

駅前にお立ちの信長公は相変わらずでしたが、その視線の先にある駅舎は、平屋駅舎から橋上駅舎になりました。

橋上駅舎になったおかげで、安土駅は従来の北口に加えて南口もできたのです。

南北は地下道で結ばれ、利便性が飛躍的に向上したのです。

そして今回も、

(戻ってきたときに撮影したため、路面が雨で濡れています)

(戻ってきたときに撮影したため、路面が雨で濡れています)安土駅の向かいにある「レンタサイクルふかお」さんのお世話になります。

↑5年前の「ふかお」さん。

5年の歳月は、安土の駅舎も「ふかお」さんも変えてしまったようでした。

5年前は、雨がっぱを借りたり、手荷物を雨から守るためにビニール袋をもらったりと、いろいろとよくしてくださった翁と媼。

さらには私のミスから自転車のキーを借りパクしてしまったあとも、お電話で優しく応対してくださった翁。

今回お出ましになったのは、媼と、若返り過ぎた翁。

いや、翁ではなく、老夫妻のご子息と思われる初老の人物でした。

おそらく翁は・・・・・・。

それでも媼は健在で、5年前に鍵を借りパクして岡山まで持ち去ったバカな旅人を覚えてくださったようです。

今回は重々注意しなければなりませんね。

この旅最初の目的地と定めたところ・・・それは観音寺城【国指定史跡】。

あの信長も、安土城を築城する際におおいに参考にしたといわれている名城なのです。

今回は観音寺城に行く旨を媼に伝えると、そこまでの道順を教えてくださいました。

私は借用料(1日1,000円)を支払い、

信長号、ふたたび出陣!

荷物はコインロッカーに預けて、最小限の手荷物のみで向かいます。

安土駅の北口にある安土駅観光案内所。

こちらで観音寺城のパンフレットなどを入手しようと思ったのですが・・・

観音寺城のパンフ、いっさいなし!

有志の方の自費出版による冊子以外、登城の助けとなりそうな資料はいっさいありません。

そしてその冊子は、薄っぺらいのに2,000円弱もするのです。

観音寺城が観光資源としてまったく顧みられていないようです。

私は信長号にまたがって、観音寺城へ。

まずは安土駅の南北をつなぐ地下通路を通って、駅の南側へ。

地下通路を出たら左へ進み、跨線橋をめざします。

跨線橋に出たら、そのまま橋とは逆方向に進んでいきます。

「観音寺城跡 ↑(直進)2.3km」

この看板が出てきたら、要注意。

すぐ先の分岐路で左折したほうが、近道になります。

小さな立て看板がひょっこりとたたずんでいて、見落としがちなポイントですね。

田園風景の中を進んでいくと現れる、コバヤシ滋賀工場。

その手前の丁字路を曲がると、繖山の中腹まで行ける林道へと続きます。

車で登城するときは、こちらから上るといいでしょう。

私は信長号とともに、さらに進んでいきます。

田園にそびえ立つ繖山。

観音寺城の城址とともに、現在も観音正寺が構えられています。

さらに進んでいくと、飛び出し坊や!

その先にある建物が、石寺楽市というお土産物屋さん。

100名城のスタンプはこちらでももらうことができます。

こちらでもらったスタンプ。

5年前は時間の関係で、スタンプだけゲットして帰ってしまったんですが・・・

今回は観音寺城を実際に登城しようというのです。

あの繖山を、己の健脚で踏破していきますよぉ~。

石寺楽市の駐車場で、信長号を降ります。

楽市さんで杖を借り、ここからは徒歩での山登りが始まります。

【安土駅→石寺楽市の行程】

安土駅北口 13時01分発

滋賀県道201号・安土

石寺楽市・観音正寺参道入口 13時22分着

*所要時間 21分

*移動距離 3.5km

観音寺城の登城道は、同時に観音正寺の参道でもあります。

観音正寺は、西国三十三箇所霊場の第32番札所。

ここから西国三十三箇所めぐりも開始しようかとは思いましたが、まだ坂東三十三箇所も結願していない身としては、まだまだ先の話でしょうな。

歩き始めて3分もたたないうちに、早くも傾斜のきつい坂が現れます。

そのまま進み、日吉神社へ。

神社の脇から伸びる道が、観音寺城の登城口となっています。

登城口は2本あり、鳥居の脇から上る道は赤坂道といい、観音正寺の参道となっています。

もう1本は、鳥居の脇で左折する道。

こちらは、日吉神社とは別の社・天満宮へと続いています。

天満宮への参道から、往時の石垣が見えました。

石垣の上に鎮座しているのが、天満宮です。

石垣を正面から見ると、こんな具合です。

そしてその足下から、もう1本の登城道である追手道が伸びています。

その前に・・・

天満宮で、登城の無事を祈願。

この場所は伝御屋形跡、すなわち観音寺城の城主が平時に住まう場所だったと考えられています。

観音寺城の城主は代々六角氏(佐々木六角氏)が務め、大名としての六角氏が滅亡するとほぼ同じくして観音寺城も廃城となりました。

観音寺城の主要部にまっすぐに通じている追手道を進もうとしますが・・・

思った以上に草木が茂っているような気がしますなぁ。

読者の皆様はご存知のとおり、私は虫やヘビやイノシシやクマやらの動物には会いたくないので・・・

観音正寺の参道である赤坂道をたどることとしました。

参道のところどころで、打ち棄てられた観音寺城の石垣を見ることができます。

石垣が本格的に造成されるのは織田信長の安土城が築城されてからのことなのですが、観音寺城は安土城以前の城郭なのにもかかわらず、石垣がふんだんに用いられていました。

道が険しくなっていく・・・。

そして誰も上っている人はおらず、下りてくる人もいません。

空も雨模様で、とにかく心細かったです。

参道の路傍に立っている石標。「六丁」とあります。

これは何を表すのだろう・・・?

「富士山の『五合目』」のような意味なのか・・・だとしたら、「十丁」=十合目=山頂だから、半分は来ているんだろうなと考えて、登っていきました。

「六丁」の石標から約3分、「七丁」の石標まで到達。

息遣いは荒く、つらい山登りが続きますが、なかなかいいペースじゃないでしょうか。

「七丁」から登ってすぐのところに、休憩用のあずまやが建っていました。

一息入れたいところですが、ここで休んでしまったら私はしばらく動かないだろう・・・己をわかっているので、歩みを止めることなくそのまま進みます。

石垣?・・・ではないでしょうね。

「火の用心」のドラム缶が立っているこちらは、繖山林道の終点となっている駐車場。

自動車で山を上ってきた皆様は、ここから山登りが始まります。

駐車場を見ると、停まっている車が数台。

この参道を誰かが歩いているということを意味しています。

この事実がわかっただけでも、山登りの心細さはぐっと減っていくものですね。

「西国第三十二番霊場 繖山 観音正寺」の石標。

その傍らには、登山者のための杖が備えてあります。

駐車場から先の参道は石段に手すりが備わり、駐車場到達前の参道とは比較にならないくらいに登りやすくなっています。

「三十二、人はあるものを粗末にし、ないものを欲しがる」

手すりの足元に、ありがたい格言が記されている木札が結び付けられています。

観音正寺さんからのお言葉を噛みしめながら・・・などという余裕はまったくありません。

木札の漢数字「三十二」がカウントダウンであると察したので、まだまだ終わらないんだな・・・と気落ちしてしまいます。

ところどころに残る石垣。

観音寺城は本当に石垣がごろごろ点在していますね。

「十丁」の石標が立っていますが、参道はなおも続きます。

「十丁」=十合目ではなかったんですね。

ここからは、格言のカウントダウンを頼りに進んでいきました。

そして午後2時06分、日吉神社から歩き始めて約25分。

観音正寺の境内に到着しました。

「一、人の一生に厄年はない。躍進の『やく』と考えよ」

最後の石段のそばで、最後の格言が石標となって私に語りかけてくれました。

横を見ると、「十二丁」の石標が立っていました。

十丁にとどまらず、十二丁まであったんですね。

あとで調べてわかったのですが、「丁」=「町」は距離の単位で、1丁=約110メートルなのだそうです。

そして12丁はだいたい1,300メートル強、地図で見ると石寺から始まる参道の長さと同じくらいです。

参道のスタート地点の灯籠の前に、「

疲れた・・・・・・・。

境内入口にある木のベンチに座り込んでしまいました。さらに、

雨が降ってきた・・・・・・。

ううむ、この安土の地では毎回天気に恵まれないのぅ。

それはそうと、

繖山からの眺望、素晴らしい!

観音正寺から南西方向を眺めると、近江八幡市街が眼下に広がっています。

平地を真っ二つに分ける、東海道新幹線の筋。

画像中央右側にひょっこり頭を出しているのは、「近江富士」の異名をとる三上山です。

画像左中央の山は長光寺山で、かつて織田家の猛将・柴田勝家が奮戦した地でもあります。

勝家は城内の水瓶を叩き割り、城兵に決死の覚悟を示して出撃し、攻め寄せた六角

この「瓶割り柴田」の逸話を産んだ長光寺山はも、後世「瓶割山」と呼ばれるようになったのです。

長光寺山にあった南西の長光寺城、画像には写っていませんが南東の箕作城、同じく写ってはいませんが北東の和田山城・・・。

観音寺城は、その周囲に多くの支城を構えていました。

観音寺城自体は総石垣造りではありますが、あまり堅固な要塞ではなかったようで、本城・支城相互の連携で敵を撃退するタイプの城郭だったと考えられています。

仁王像が参拝者を出迎えます。

その傍らには受付小屋があり、こちらで拝観料500円を支払う必要があります。

繖山、佐々木六角、観音寺城跡!

六角氏は佐々木源氏の嫡流で、鎌倉幕府成立以来、代々近江守護の要職にありました。

室町時代に入ると、六角氏と同じ佐々木源氏の庶流・京極氏から佐々木道誉(京極高氏)が出て、足利尊氏の創業に大きく貢献しました。

六角氏は依然として近江守護を務めましたが、京極氏は出雲守護、飛騨守護に就き、また近江国でも守護使不入(守護の支配を受けない)の地を有するなど台頭していき、さらに3代将軍・足利義満の頃には「四職」のひとつとされて幕府の要職に就くなど、嫡流と庶流の力関係が逆転していきました。

六角氏12代・六角高頼は、応仁の乱で西軍につき、その後は足利将軍家とたびたび対立したため居城の観音寺城が何度も奪われますが、そのたびに奪還しました。

同時に国人衆(在地の武士)の組織化を進めていき、次代の定頼の代に最盛期を迎えます。

定頼は城割を命じ、家臣団を観音寺城に集めて住まわせました。

この城割は、のちの江戸幕府が行った一国一城令のさきがけとなるものだったといいます。

また定頼は、城下に楽市令を出して店舗の開設を自由化し、経済活動を活性化させました。

この楽市令は、のちに織田信長によって楽市楽座に発展していくのです。

定頼の死後、嫡男の義賢が継いだ頃から、六角氏は斜陽に入ります。

定頼の代に従属していた北近江の浅井氏が独立の構えをとったため合戦に及びますが、野良田の戦いで若き当主・浅井長政に敗れてしまいます。

義賢の子・義治の代になると、筆頭家老・後藤

義治が権力強化を図ったために起きたとされていますが、これで家臣が猛反発、義賢・義治父子は一時観音寺城を追われてしまいます。

義賢・義治父子はほどなく復帰しますが、家臣の起草による六角氏式目を承認させられることとなりました。

永禄11年(1568年)織田信長が足利義昭を奉じて上洛を開始すると、六角義治はこれに抗戦します。

しかし観音寺城周辺での戦いは大敗し、六角氏は観音寺城を放棄することとなりました。

近江南部の甲賀で信長に抗戦し続けましたが、信長が近畿一帯を制圧していくと甲賀を棄てて逃亡し、大名としての六角氏は滅亡しました。

六角父子は生き延び、信長の死後に天下人となった豊臣秀吉に仕えたといいます。

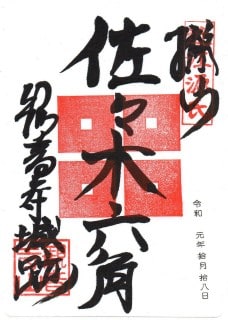

ときは令和に変わり、御朱印ならぬ御城印なるものが現れたのです。

そしてここ観音寺城でも、御城印を取り扱っていました。

タイプは2種類で、佐々木六角! 観音寺城跡と観音寺城跡! 佐々木六角・・・要するに中央の大文字が大名か城かという違いです。

寺院の御朱印は中央にご本尊が記されるものですから、これに倣って中央に大名家が記されているものを選びました。

初めての御城印を観音正寺で購入し、しばし境内を散策することとしました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます