時刻は午前10時を回り、鳥取城【国指定史跡】へ。

鳥取城は、標高263メートルの

鳥取城の攻略は、言い換えれば久松山の攻略ともいえます。

久松山のふもとには、鳥取城の

天下泰平の江戸時代に入り拡張された曲輪群であり、現在は久松公園として市民の憩いの場となっています。

久松公園・鳥取城山下の丸に入る前に・・・

吉川経家像を拝見。

吉川経家は、毛利元就・輝元に仕えた武将です。

石見国(島根県西部)に所領をもつ石見吉川氏の当主として石見国の経営に務める一方、山陰地方の総大将であった吉川元春(元就の二男)を補佐する立場にありました。

天正8年(1580年)天下布武をめざす織田信長の先鋒として、羽柴秀吉が山陰地方に攻め込んできました。

このとき城主の山名豊国は3ヶ月の籠城戦の末に降伏し、鳥取城はいったん織田方の城となりますが、すぐさま毛利軍が奪還しました。

毛利軍は城将を派遣していますが鳥取は安定化せず、山名の旧臣たちは毛利一族に連なる有力な武将の派遣を望みました。

吉川元春はこれに応え、経家を城将に任命しました。

天正9年(1581年)3月、経家は部下400名を率いて鳥取城に入城しました。

このとき経家は自分の首を納める首桶をも持参しており、相当の覚悟をもって赴いていたことが窺えます。

羽柴秀吉が2万の大軍を率い、再び鳥取城に攻め込んできました。

このとき城主の座を下ろされていた元大名の山名豊国は、あっさりと秀吉に降伏しようとしましたが、家臣の中村春続・森下道誉らの反対にあい、彼らに追放されてしまいます。

秀吉軍は付近の農村を襲撃して鳥取城内に追い払うと、徹底した兵糧攻めを行いました。

城内には兵糧1ヶ月分ほどの蓄えしかなく、さらに食い扶持を増やされてしまったので、城内はまたたく間に飢餓に陥ってしまいます。

後世鳥取の

秀吉は「鳥取の戦の責めは、山名旧臣の中村・森下らにあるので、経家殿は切腹せずともよい」と回答しました。

経家は毛利家の有力武将なので、その身柄を確保することは対毛利への有力な交渉カードを得ることにもなりますが、経家は、

「戦の責めは城将の自分にあるから、自分の切腹をもって城兵の命を助けてもらいたい」と答えたといいます。

秀吉は信長に伺いを立て、信長がこれを認め、

かえるやもとの

10月25日早朝、「うちうち稽古もできなかったから、無調法な切腹になるかもしれんなぁ」と大声で言ってから切腹しました。

享年35歳。

経家の首は秀吉の下に届けられました。

秀吉は首実検で「哀れなる義士かな」と言って男泣きしたといいます。

経家の首はさらに安土城の信長の下に送られ、信長によって丁重に葬られたそうです。

極めて困難な任務にまい進し、己の命を鳥取に燃焼させた経家。

銅像の顔を見ると、そのような生き様がよく顕れているかのようです・・・が、どこかで見たことがあるような?

日曜日の夕方、テレビでよく見ていた顔に、なんとなく似ているような?

経家の子孫に、吉河寛海という人物がいます。

「笑点」の司会者、昇太師匠の前の歌丸師匠の前の司会者、五代目 三遊亭圓楽師匠です。

現在の六代目・「黒円楽」ではなく、その先代・「馬圓楽」。

経家は肖像画が残っていないため、銅像が造られる際に子孫である圓楽師匠のお顔が参考にされたのだそうです。

悲劇の名将に思いをはせつつ、鳥取城に入っていきます。

復元されつつある大手登城路。

水濠を渡る

水濠に沿って、石垣が続いています。

対岸に建つ仁風閣【国指定重要文化財】。

明治39年(1906年)旧鳥取藩主・池田侯の別邸として、鳥取城三ノ丸に建築されました。

北ノ御門跡が、久松公園の正面口となっています。

橋のたもとにひっそりと立っている石柱・・・

「史跡 鳥取城跡

もうちょっと目立つところに立てればよかったのでは・・・?

鳥取城を散策する前に、まず仁風閣に立ち寄ります。

陽光にきらめく白亜の仁風閣。

それよりも・・・

仁風閣から見上げる、この石垣の美しさよ!

建物よりも石垣に魅入ってしまうあたり、私も城びととしてだいぶ成長したようですなぁ。

さてさて仁風閣にやってきたのは、鳥取城のパンフレットを入手するため、そして・・・

63番、鳥取城!

100名城スタンプを無事にゲットできたのですが・・・これはどこの画でしょうか?!

石垣が連なって、上り階段・・・まぁ、そのうち通りかかることもあるでしょう。

さらに・・・

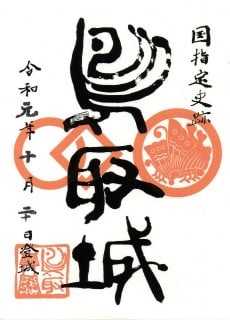

御城印、国指定史跡・鳥取城!

2つの家紋は鳥取池田氏のもので、「丸に揚羽蝶」「角輪紋」。

揮毫はなかなかに個性的で、鳥取の書家である柴山抱海氏によるものだそうです。

御城印は、1枚300円で販売されています。

この日は仁風閣にて祝言が行われていました。

中には入れなかったので、このまま仁風閣を後にしました。

西坂下御門【復元】から、鳥取城の城攻めを開始。

慶応3年(1867年)に造られた門でしたが、昭和50年(1975年)の大嵐で損壊し、その後現在の門が復元されています。

西坂下御門から続く石段を上っていきます。

二ノ丸を取り囲んでいる石垣・・・

・・・と共に、石段を上がっていきます。

二ノ丸を取り囲んでいる石垣はなおも続きますが、石段は一旦終わって

手持ちのパンフによると、標高は26メートルとのこと。

パンフレットに標高が明記されているのもなかなか珍しいものなのですが、鳥取城は山城でもあるので、この後標高の値が一気に跳ね上がります。

右膳ノ丸の一画にある、数基のお墓・・・?

澤市場屋は鳥取城下に住まう町人で、鎌倉時代ごろから続いている家柄だったそうです。

澤市場屋の墓は鳥取城内に唯一存在していた町人の墓だったそうですが、古くから鳥取の地に根差す名家に、藩主の池田家が敬意を表して城内に墓を整備することを許可したともいいます。

右膳ノ丸から続く坂道を上っていけば、標高37メートルの二ノ丸にたどり着きます。

二ノ丸は、久松山のふもとの曲輪群である

光政は江戸時代初期の名君としても知られていますが、その祖父は「姫路宰相」池田輝政。

輝政の姫路城大改修に携わった職人たちが、この鳥取城の大改修にも携わっていた・・・すなわち鳥取は「姫路の弟城」と、パンフレットには紹介されています。

台形状の石垣は三階櫓台で、明治12年(1879年)に撤去されるまで三階櫓が建っていました。

天守は山頂に建てられていましたが、元禄5年(1692年)に天守が焼失した後は鳥取城の権威の象徴となっていました。

三階櫓の跡地に進む前に、山側の方に目をやると・・・

ひっそりと登り石垣がたたずんでいます。

嘉永2年(1849年)に造られたこの石垣は、幕末に造られた登り石垣としてはわが国唯一のものだそうです。

登り石垣の先には・・・

石切場跡の露出した岩盤。

元和5年(1619年)から始まった二ノ丸大改修では、この石切場から石材を調達したのだそうです。

三階櫓の傍らまで来ました。

このあたりには裏御門という門が構えられていました。

ここから下っていくと、仁風閣に至ります。

三階櫓の石垣は、荒々しい野面積み。

隅の部分は、端正な算木積みで構成されています。

そして中上にある穴の開いている石は、お

別の用途の石製品を石垣に用いた転用石のひとつですね。

池田光政の前の城主であった池田長幸の侍女であったお左近が、自らの手水鉢を差し出して石垣に埋め込んだところ、難工事であった三階櫓の石垣が無事に完成したという言い伝えがあります。

凛としてそびえる二ノ丸の石垣。

当時の人々にとっては大変な難工事だったのでしょう。

ここから見下ろす仁風閣。

そういえば祝言は終わったのかな?

二ノ丸に戻りました。

二ノ丸の南東に構え、三ノ丸ににらみを利かせていた菱櫓の跡地。

その近くに構えられていた表御門。

今回の登城では進まなかった大手登城路から来た場合は、ここから二ノ丸に入ってくることになります。

二ノ丸のさらに上層へ進みます。

そのためには、城内に鎮座するお稲荷さんを経由することになります。

こちらで登城の無事を祈願して、先へ。

上層の曲輪の様子。

しっかりと石垣で造成されています。

これから山登りに挑む人もチラホラいらっしゃいますね。

山登りに向かおうか・・・・・・。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます