安来市歴史資料館にて、100名城スタンプと御城印をいただきました。

パンフレットももらったので、これより月山富田城へ討ち入ります!

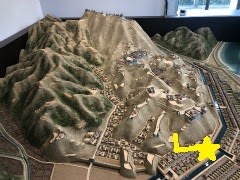

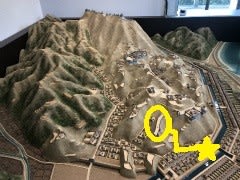

当時の月山富田城の登城口は3つありました。

ひとつは赤い矢印の御子守口で、月山富田城の正面口にあたります。

もうひとつは北側にある黄色の矢印の菅谷口。

いまひとつは南側の黄色い円一帯からつづく塩谷口です。

永禄8年(1565年)からの第2次月山富田城攻防戦では、御子守口を毛利元就、菅谷口を小早川隆景(元就の三男)、塩谷口を吉川元春(元就の二男)が攻め立てました。

いっぽう御城印に描かれる山中鹿介幸盛は、塩谷口の防衛を担当していました。

歴史資料館の裏にある1基の墓。

尼子経久の三男・

尼子経久の出雲支配に対する大きな壁となっていたのが、西出雲に勢力を保持する塩冶氏でした。

経久は塩冶氏に対し三男の興久を養子に送り込むことに成功しましたが、興久は反尼子勢力に取り込まれてしまいます。

享禄3年(1530年)ごろ、ついに興久は父・経久に反旗を翻し、内乱は出雲国一帯に広がりました。

不利な状況に追い込まれた経久は、敵対している大大名の大内義隆に援軍を要請。

大内軍はこれに応えたため、興久の陣営は次第に追い詰められていきます。

興久は妻の実家である備中(岡山県)

伝・塩冶興久の墓から続く登城口から、中に入ります。

史実上の3つの登城口とは異なるルート・・・史跡整備にあたって貫通された道でしょうか。

最初の坂を上って分岐点を曲がると、馬乗馬場が広がっています。

高台から馬場全体を眺めます。

切り立った崖の上に整備された、広くて平らな土地。

月山富田城の広大さを物語っていますね。

馬場の反対側は、千畳平。

最も城下に近い郭です。

よく見ると、斜面に石垣が施されていますね。

千畳平からの眺望。

現在は飯梨川(富田川)の川向うに市街地が形成されています。

月山富田城があったころは飯梨川の手前側に城下町があり、また川は広瀬寄りを流れていました。

月山富田城の廃城後に川手前の城下町は荒廃し、江戸時代に発足した広瀬藩の城下町が新たに川向うに形成され、現在に至っています。

次の郭は、太鼓壇。

尼子氏が城主のときは、太鼓を打ち鳴らして合図を送る場所だったといいます。

現在では桜の木々が植わっており、花見の名所になっているのだそうです。

ここから眺める馬乗馬場は、なかなかに端整ですね。

桜の木に囲まれて立つ山中鹿介幸盛像。

山中鹿介幸盛は、天文14年(1545年)ごろに現在の島根県安来市広瀬町に生まれたと考えられています。

鹿介の前半生や出自は不明な点が多いのですが、山中家は尼子家の家老を務め、尼子家の一門衆だといわれています。

鹿介の幼少期は、父が早世していたために生活は貧しく、母一人の手で育てられたといいます。

若いころから尼子家に仕え、戦いに従軍。

16歳ときには菊池音八という豪傑を一騎討ちで討ち取るなどし、武名を挙げていきました。

このころ毛利元就は弘治3年(1557年)に大内義長を滅ぼして周防・長門国(山口県)を攻め取りました。

いっぽう尼子家は、尼子晴久が永禄3年(1561年)に急死して、子の義久が跡を継ぐも、毛利家が次第に尼子家を圧迫していきました。

元就は月山富田城までの経路にある拠点を確実に押さえていき、また月山富田城の周囲の城郭をしらみつぶしに落としていき、永禄8年(1565年)月山富田城は孤立。

ついに毛利軍の総攻撃が始まりますが、すべて退けました。

元就は力攻めから兵糧攻めに切り換え、また謀略を仕掛けて内部分裂を図りました。

鹿介は品川大膳との一騎討ちに勝利するなど気勢を吐きましたが、戦況を好転させるには至りませんでした。

永禄9年11月(1567年1月)尼子義久は毛利元就に降伏、大名としての尼子家は滅亡しました。

「願わくは、我に七難八苦を与えたまえ」

鹿介は三笠山にかかる三日月に祈り、尼子家再興を誓ったといいます。

永禄11年(1568年)京都で僧となっていた尼子新宮党の遺児・尼子勝久と出会い、還俗させます。

ここに尼子家再興の闘いが始まります。

永禄12年(1569年)毛利元就が九州へ出兵している隙を狙って、石見・出雲(島根県)で挙兵。

かつての尼子家の家臣団も集結し、奪われた月山富田城へと攻めかかりました。

難攻不落の月山富田城は容易に攻め落とせませんでしたが、尼子再興軍の勢力は山陰地方一帯に広がっていきます。

元亀元年(1570年)元就は大軍を送り込み、さらに直属の水軍も派遣し、翌年ついに最後の拠点を陥落されてしまいました。

鹿介は捕らえられますが、但馬国(兵庫県北部)へ逃亡。

但馬山名家の支援の下、勝久とともに尼子再興軍を再結成し、因幡国(鳥取県)へと攻め込みます。

一時は名城とうたわれる鳥取城や若桜鬼ヶ城を勢力下におさえます。

しかし山名家はここで毛利家と盟約を結んでしまい、尼子再興軍は因幡で孤立してしまいます。

毛利の大軍に若桜鬼ヶ城を攻められ、今度は織田信長のもとに逃亡します。

鹿介らは織田家の武将として戦い、明智光秀の丹波攻略戦などで戦功を挙げました。

そして羽柴秀吉のもとで中国攻めに従軍することとなり、よたび毛利軍と対峙することとなります。

鹿介らは播磨国(兵庫県)西部の

しかしここで別所長治が信長に謀反したため、秀吉軍団は播磨国に孤立してしまいます。

そんな中で、毛利軍が大挙して上月城を攻めてきました。

秀吉は信長に上月城への援軍を乞いましたが、信長はこれを拒絶して別所の鎮圧に援軍を充てるように厳命しました。

信長の方針に逆らうことのできない秀吉は、上月城への援軍を退くこととなり、上月城は孤立無援となってしまいます。

天正6年(1578年)4月、上月城は降伏。

「七難八苦」そのものであった鹿介の生涯はここに終わり、尼子家の再興は夢と散ったのでした。

鹿介の生涯に想いを馳せつつ、

太鼓壇の先にある奥書院平へ。

現在は広瀬町戦没者慰霊塔が立っています。

奥書院平からは下り坂と上り坂を繰り返します。

月山富田城の散策路は全般的に整備されていて、山城ではありますが行き来しやすかったです。

足元を照らす昭明も、ところどころに設置されています。

郭の案内看板も要所要所に設置され、手元に地図がなくとも迷うことはないでしょう。

そうそう、ここは花の壇という小規模な郭への分岐点です。

花の壇に入りました。

多くの花が植わっていたということから、この名があります。

ここは御殿に近く、また外敵の侵入を監視するのに適している立地から、ここには重臣が居住していたと考えられています。

急峻な山頂への道が、ついに我が眼に入ってきました。

郭の先端にある小屋は・・・なにやら見覚えがありますねぇ。

この小屋は、発掘調査の結果をもとにして復元したものだそうです。

この小屋と背後の山こそ、スタンプの絵柄に相違ありません。

足場ギリギリの場所から、スタンプの画角を捉えることができました。

本当にギリギリの場所です・・・滑落には十分にご注意を。

花の壇から眺める御殿平。

月山富田城の中枢まで、もう少しです。

花の壇あたりから、郭に石垣が施されるようになります。

ここからいったん下って・・・

御殿のあった御殿平です。

場所はコチラ。

郭の周囲に造成されている石垣は、秀吉が天下統一した後に城主となった吉川広家、そして関ヶ原の戦いの後に城主となった堀尾吉晴の手によるものと考えられています。

雑用井戸というそうです。

御殿があった場所からは離れているので、御殿居住者のための井戸ではなかったのでしょうか。

その近くにあったのが、菅谷口門。

菅谷口から登城した場合は、ここから御殿平に入ることとなります。

こちらが御殿跡。

山中御殿と呼ばれていました。

「やまなかごてん」ではなく、「さんちゅうごてん」です。

御殿平から本丸へは・・・

菅谷口門の近くから始まる月山軍用道から進むこともできますが、

山中御殿付近の石垣からも上ることができます。

いずれのルートも七曲りに続き、月山富田城の登城は佳境へ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます