月山富田城【国指定史跡】の登城は、中枢の郭である御殿

城全体からみたら、このあたり。

残るは山の上にある郭だけ、といったところです。

さあ、眼前に迫る七曲りを上っていきましょう。

坂の中腹に到達。

このあたりには山吹井戸という水源があり、現在もこんこんと水が湧いています。

ここで山ろくへと振り返ってみると・・・

先ほどまで立っていた御殿平、ひとつ名も知らぬ郭があって、小屋が復元された花の壇まで見ることができます。

山上まであと少し。

七曲りは、ふもとから山上まで約100メートルの標高差を約550メートルで上っていきます。

観音寺城、竹田城、鳥取城と、山城を連日踏破してきた身。

両脚に疲労がたまっているものの、昨日までの登山に比べたら高さもそれほどないし、なにより道が整備されているので、難なく上ることができました。

上り始めてから約10分、

七曲りを踏破し、山上の西袖ヶ平に到達しました。

ふもとに振り返ると、山下の郭群から飯梨川、そして広瀬の城下町まで見渡すことができます。

北側に目をやると、菅谷口にある集落が見えます。

私は最初、ここが新宮谷だとカン違いしていましたが、新宮谷はこの画像の右側、もう少し山あいにあります。

新宮谷は、尼子家の精鋭部隊・新宮党の居館があったところです。

新宮党は尼子経久の二男・国久が率いていましたが、その武勇をかさに着て傲慢な振る舞いが多かったため、尼子晴久(経久の孫)によって粛清されてしまいます。

西袖ヶ平にそびえ立っている三ノ丸。

郭は段々の石垣によって囲まれ、段丘のようになっています。

戦時に通路として利用したり敵を待ち構えるために、段状になっていると考えられています。

あるいは、高石垣を築く技術がまだ伝わっていなかったからだとも。

七曲りを踏破してすぐそばに見える、三ノ丸への入口。

七曲りから来た攻め手は、左へ少し進んで回り込むようにして入る必要があります。

攻め手の勢いを削ぐ構造になっていますね。

階段を上って、三ノ丸、そして二ノ丸へと進みます。

(楕円は三ノ丸と二ノ丸)

(楕円は三ノ丸と二ノ丸)三ノ丸に到達。

なにやら鳥居がありますね。

飯梨川の下流方向を眺めます。

川が合流する中海、島根半島まで見えます。

天候に恵まれれば、境港の街と弓ヶ浜半島、日本海、そして隠岐島まで見えるそうです。

月山富田城が難攻不落の防御力とともに、宍道湖・中海の水運を抑えるのに適していたことがわかります。

月山富田城を攻めた大内義隆が布陣した

どの軍勢も、月山富田城を力攻めで落とすことはできませんでした。

一段高くなっている郭は、二ノ丸です。

発掘調査では建物や柵、塀の柱穴の痕跡が確認されており、建物1棟が復元されています。

そこからは、備前焼の

二ノ丸と本丸を隔てる大堀切。

深さは約10メートル、幅は約20メートルとかなりの規模。

二ノ丸から本丸へは、直接進むことはできません。

西袖ヶ平に戻り、階段を上らずにふちを進んでいきます。

さきほどの大堀切を上り、

本丸に到達しました。

本丸から二ノ丸を見ると、こんな感じです。

堀切の両岸には石垣が施されています。

本丸の眺望のよさそうなところには、山中幸盛塔が立っています。

明治時代に立てられた、山中鹿介幸盛の慰霊塔だそうです。

その先には、勝日高守神社が鎮座しています。

出雲大社の神様・

神社が鎮座するこのあたりが、月山の山頂にあたります。

山中公は、三日月に「七難八苦を与えたまえ」と祈願しましたが・・・

軟弱者の私は、七難どころか一難もないよう神社にお詣りしました。

それでは、本丸まで到達したということで・・・「城攻め」!

日本100名城・第65番、月山富田城攻略!

尼子の精鋭部隊が居住した新宮党館跡【島根県指定史跡】と、毛利元就が月山富田城を攻略する際に築いた陣城・勝山城も攻略できました。

「出雲の謀聖」尼子経久!

「毛利両川」・軍略の吉川元春!

「山陰の麒麟児」山中鹿介!

合計12名の武将を発見、全員登用しました。

時代順に、一気に紹介していきましょう。

尼子久幸は経久の弟で新宮党を最初に率いた人物ですが、天文9年(1540年)から10年までの吉田郡山城の戦いで、退却する際にしんがりを務めて戦死しました。

尼子晴久は経久の孫で、経久の後を継いで尼子家を盛り立て、その最盛期を現出しました。

しかし晴久は急死し、その後を継いだ尼子義久は台頭してきた毛利家に追いつめられ、ついには居城の月山富田城に攻め込まれてしまいます。

重臣の宇山久兼は斜陽の尼子家を献身的に支えましたが、毛利の離間の計にかかった義久によって殺されてしまいます。

その後義久は降伏を余儀なくされますが、山中鹿介や立原久綱らはこれをよしとせず、新宮党の遺児・尼子勝久を担ぎ出して尼子再興軍を結成します。

再興軍は出雲国を席巻し月山富田城に攻めかかりますが、このとき城将を務めた天野隆重は奮戦してこれを撃退。

最終的に尼子再興軍は、毛利家の山陰方面総司令官となった吉川元春により滅ぼされました。

元春の後を長男の吉川元長、次いで二男の広家が継いでいくこととなります。

月山富田城の本丸で、しばしの休息。

対岸に拓けた、広瀬の城下町をゆっくりと眺めていました。

本丸から約20分ほどで、ふもとの安来市歴史資料館前に戻りました。

資料館の裏手にある、ちょっとした広場。

千畳

月山富田城の築城時期はわかっておりませんが、保元・平治年間(1150年代後半)に平景清が築城したとの伝承があります。

鎌倉時代、承久3年(1221年)の承久の乱の戦功により、佐々木義清が出雲・隠岐2国の守護となり、月山富田城に入っているので、このころには月山富田城が存在していたことになります。

室町時代に入ると佐々木道誉(京極高氏)が出雲国の守護となり、出雲国は京極氏の領国となります。

山名氏に領国を奪われていた時期もありましたが、元中8年(1391年)以降は京極氏が守護となりました。

明徳3年(1392年)尼子持久が出雲の守護代に任じられ、以後尼子氏が守護代を歴任していきます。

戦国時代になると尼子経久が台頭し、出雲国は次第に尼子氏の領国となっていきます。

その後を継いだ経久の孫・晴久は、天文12年(1543年)大内義隆率いる大軍を撃退し(第1次月山富田城の戦い)、「八ヶ国守護」とうたわれるまでに勢力を拡大していきます。

天文23年(1554年)晴久は専横甚だしい精鋭部隊・新宮党を粛清し、支配体制の刷新を図ります。

しかし晴久はその途上で急死、後を継いだ義久は体制固めの最中で、台頭してきた毛利元就との闘いを余儀なくされてしまいます。

元就は巧みに調略の手を伸ばして領内の国人(在地の武士)を次々に寝返らせ、永禄8年(1565年)義久はついに月山富田城に追いつめられてしまいました。

第1次月山富田城の戦いに参陣して惨敗した経験のあった元就は、時間をかけてじっくりと兵糧攻めを行い、さらには重臣に調略の手を伸ばします。

永禄9年(1566年)尼子義久はついに降伏、月山富田城は毛利家の支配下となったのでした。

永禄12年(1569年)尼子勝久・山中鹿介らが率いる尼子再興軍が出雲国を席巻し、月山富田城も落城の危機に陥りました。

城代の天野隆重はよく持ちこたえ、元亀元年(1570年)毛利軍本隊が援軍に来たため、尼子再興軍は敗退しました。

その後は吉川元春が城主を務め、その死後は吉川広家が継ぎました。

豊臣秀吉が天下統一を果たすと、広家はあらためて東出雲、隠岐、西伯耆に領地を与えられました。

広家は山に近い月山富田城から、海に近い米子城【国指定史跡】への移転を計画します。

しかし慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いで宗家の毛利輝元が敗れると、広家は岩国へと移ることとなりました。

広家の後を受けて領主となった堀尾吉晴も、はじめ月山富田城に入りましたが、宍道湖のほとりに松江城【国指定史跡】の築城を始めます。

慶長16年(1611年)吉晴の死後、孫の忠晴の代になって松江城が完成すると、月山富田城は廃城となりました。

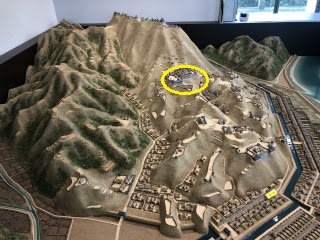

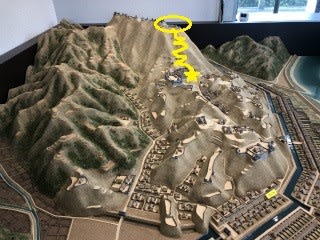

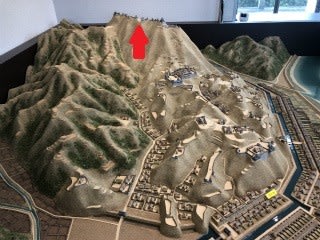

この広場にも、月山富田城の模型があります。

資料館の中の模型よりも広範囲で、城域の地形がよくわかります。

今回の月山富田城の登城ルートは、こんな感じです。

そういえば大土塁など、見ていない遺構も少なからずありますね。

帰りは富田橋を渡り、

安来市民病院へ。

安来市コミュニティバス「イエローバス」に乗車して、

JR安来駅へと戻っていきました。

【今回のバス乗車記録】

安来市広域生活バス 市立病院前 16時01分発

■広瀬=米子線 安来駅経由 吉佐入口行き

安来駅構内バスのりば 16時25分着

*所要時間 24分

*運賃 200円

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます