京成大久保で二郎さんをガッツリ食らい、やってきたのはさらに東・・・

京成酒々井駅です。

京成酒々井のひとつ前の駅は、京成電鉄随一の秘境駅・大佐倉駅。

いずれも、私が登城前に引き返した本佐倉城【国指定史跡】の最寄駅です。

平成最後の城攻め旅。

平成時代に中途半端で積み残してしまった城攻めを、ひとつずつ完遂する。

・・・・・・それは無理というほど中途半端で終わらせた城が多いので、今回は本拠地に近い千葉&茨城の城攻めを完遂していきます。

題して、「ちばらぎリベンジ」。

忌まわしきマムシとやぶ蚊の大群がいない春先に、私は再びちばらぎの城に立ち向かうのです!

駅構内にある本佐倉城跡への進行ルートに従い、

下り立ったのは、京成酒々井駅の南口。

駅ロータリーから進んで最初の信号を右へ。

交差点にはこのような道しるべが立っているので、迷うことなく登城できそうです。

その先の宗吾入口交差点で、本佐倉城に進むルートはふたつに分かれます。

水色の表示が「近道・平坦コース」。

黄緑色の表示が「歴史散策コース」。

この日は本佐倉城以外に登城する城もありません。

そして何より酒の井の碑というのが気になったこともあり、「歴史散策コース」をたどることとしました。

ふたつのコースの分岐路を過ぎると、上り坂へ。

進んでいる道は、成田山へと繋がるかつての成田街道。

そして坂を上った台地に、街道の宿場町でもあった酒々井宿があったのです。

かつての街道の名残りである石碑で、下り松三山碑というそうです。

一番大きな右の石碑が出羽三山碑で、「月山 湯殿山 羽黒山 供養塔」と刻まれています。

この石碑は道路拡張工事でこの地に移されたものなのですが、かつては坂の下にあったようです。

宿場町のはずれにあったためにもの寂しい場所にあったようで、宿場町がそれほど発展していない黎明期には追いはぎがよく現れたとも。

街道沿いの小学校の隣りに鎮座しているのが、

酒々井宿の下町(成田寄り)にあったことから、下宿麻賀多神社ともいいます。

「本佐倉城でマムシさんが出ませんように・・・」

神社のそばにある分岐路。

どっちをとっても本佐倉城跡?! ですが酒の井に立ち寄るために、そのまま街道を進みます。

酒の井へは、青い塀の道に入ります。

ここだけなぜか道しるべがない!

青い塀に沿って進み、

酒の井に到着。

どうやらこれがのようです。

おやおや、音声ガイダンスがありますなぁ・・・ポチッ。

むかしむかし、印旛沼の近くの村に年老いた父親と孝行息子が住んでおった。

父親はたいそう酒好きでな、親思いの息子は毎日一生懸命働いて、父親に酒を買っておったんじゃ。

ところがある日、息子はどうしても酒を買う金が作れず、途方に暮れておった。

とぼとぼと歩いていると、道端の井戸からなんともよい香りがぷぅんとしてきた。

そこで井戸の水を汲んでなめてみると、それは本物のお酒だったんじゃ。

さっそく帰って父親に飲ませると、

「こりゃあうまい酒だ。ありがたい、ありがたい・・・」

とたいそう喜んだ。

息子はそれから毎日、毎日井戸から酒を汲んで、父親に飲ませたんじゃ。

ところがこの酒は、親子以外の人が飲んでも、ただの水になってしまうんじゃ。

「きっと孝行息子の真心が天に通じたにちがいない」

と、みながほめたたえた。

この酒の話が広まり、村もいつしか「酒々井」と呼ばれるようになったということじゃ。

井戸の中をのぞいてみると、水が湧いて出てくるではありませんか!

音声ガイダンスのボタンを押すと、湧き出るようになっているのだそうです。

さすがに酒が出てくることはありませんが・・・便利な世の中になったものよのぅ。

そしてこちらが酒の井碑。

正しくは下総式板碑といい、鎌倉・室町時代に盛行した供養碑なのだそうです。

碑をよく見ると、蓮花と梵字が刻まれています。

春先に咲き誇る枝垂れの梅を眺め、酒の井を後にします。

下宿麻賀多神社付近まで戻りました。

先ほどの分岐路で、街道から脇道に入ります。

幅が2車線程度の道を進んでいくと、

道が狭くなり、下り坂へ。

酒々井の街がある台地を駆け下ります。

樹木の切れ目から・・・

本佐倉城【国指定史跡】が見えてきました!

水色の「最短・平坦コース」と合流して、

本佐倉城の東山馬場跡に到着しました。

現在はこちらが駐車場になっており、

給水ポイントである自販機も設置されていて、本佐倉城登城の拠点となっています。

自販機に描かれているゆるキャラは、勝ったネ!くん。

戦国時代の本佐倉城主・千葉勝胤(かつたね)をモチーフとしています。

本佐倉城の鳥瞰図。

本佐倉城は、台地の突端(舌状台地)の地形を巧みに活かした縄張りとなっていることがわかります。

台地の下は、現在は水田になっていますが、築城当時は湿地になっていて、南、東、北の三方からは攻めづらい構造になっていました。

なお、この案内板のところに本佐倉城のパンフレットが置かれています。

まぁ、私は前回の登城で手に入れたものがあったので、ここではもらいませんでしたが。

仮設のトイレもあります。

自販機ともども城内にはありませんので、ここで給水&用足しは済ませておきたいところです。

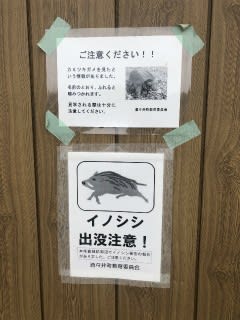

「イノシシ出没注意」?!

「カミツキガメを見た」??!!

せっかくマムシは出ないであろう時季にやってきたのに・・・危険のタネは尽きないものですなぁ。

ともあれ、今回ばかりは引き返すわけにはいきません。

本佐倉城リベンジ、ここに開幕!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます