"滋賀県主催連続講座、本年度最後の城郭シンポジウム。

2019年3月10日(日)

前日に引き続き、安土に来ました。

本日はあいにくの雨降り☔️

でも、まる一日館内に座ってるだけなので、問題無し。

受付は点呼無し。

予約したのに、結果的に自由参加扱い。

どうやら、募集定員の300名に届かなかったようです。

確かに会場に入ると空席がいくつもありました。

天気悪かったからか?

午前中は中井教授の基調講演、

午後は、信長ゆかりの小牧山城・岐阜城・安土城、それぞれ発掘担当者の報告。

最後にパネルディスカッション。

という内容。

ちょこっと紹介。

まずは、基調講演

【信長の城】中井均滋賀県立大学教授

織豊系城郭の特徴は、

高石垣・金箔瓦・礎石建物(天守)。

『小牧山城』

石垣◯、瓦Ⅹ、天守▲

瓦は全く発見されてない。

天守たぶん無かっただろう。

最近の調査で山頂付近に玉石敷遺構が検出された。

山頂に信長あるいは家族の住居があった可能性あり。

安土城よりも先に山頂部が総石垣の城だった。

ただし、石垣の高さは低い。

*間々観音

『岐阜城』

石垣◯、瓦◯、天守△

天守はあったかも?

3つの城の中で唯一、信長以前からあった城(斎藤道三時代の城)

*伊奈波神社

『安土城』

石垣◯、瓦◯、天守◯

小牧山城→岐阜城→安土城で完成形。

天守に信長自身が住んだ。

*総見寺

3つの城に共通するのは、

山頂に詰城、麓に居館があった。

信長は権威を示すために決して山を下りなかった。

家臣には平地に城を建てさせた。

権威を見せる城として、信仰としての寺社を城に利用した。

………………午後の報告………………

【小牧山城】小野友記子、小牧市教委 小牧山課

紅一点の小野さん、久しぶりに拝見💓

シックな黒の服装でナイス。

ちょっと太ったかな?

石垣:チャートの自然石使用。

加工の痕跡無し。

信長以前の尾張で、石垣を使った城は無い。

小牧長久手合戦で家康の陣城になり、虎口や堀、土塁の一部が改変されてるが、基本的に現状のほとんどが信長時代の遺構。

途中で、動画による紹介があった。

やっぱりムービーはインパクトありますな。

【岐阜城】高橋方紀、岐阜市教委教育課

石垣:チャート。

一部に斎藤氏時代の石垣あり。

金箔瓦が発見されたが、信長ではなくて信忠かも?

山麓の居館部は巨石群とたくさんの庭園が配置されてる。

谷部の奥に高層建築あり。

山頂周辺にたくさんの砦群があり、

次々に石垣が見つかってる。

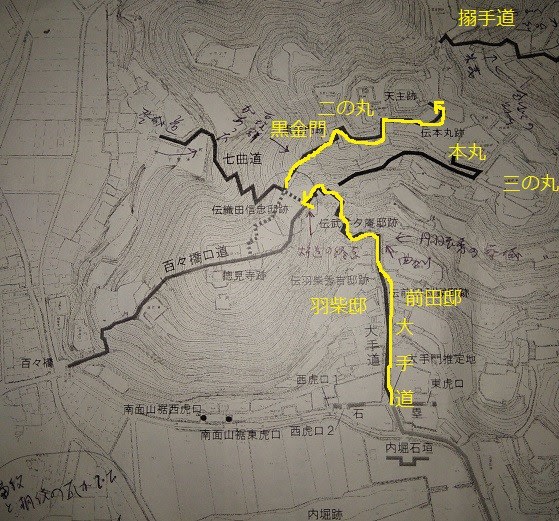

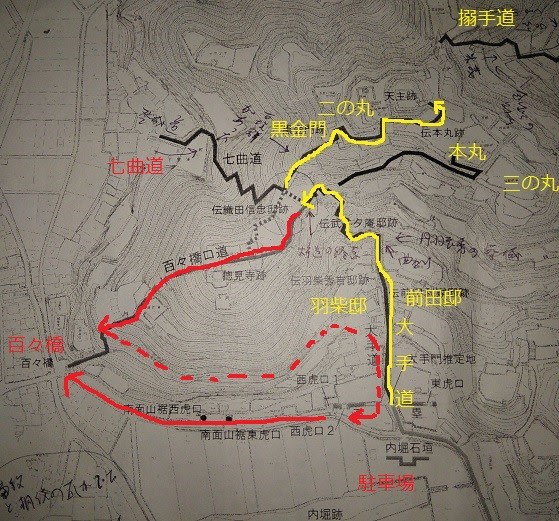

【安土城】滋賀県教委、仲川靖

石垣:ほとんど湖東流紋岩。

瓦は山頂の主郭部のみ。

『伝羽柴秀吉邸跡』には庭園遺構と主屋が2回以上の増改築あり。

中井氏説は、信長時代は麓の居館がここだった。

仲川氏説は、後に秀吉が三法師(織田秀信)を迎え入れるために改築したかも?。

Φ(*^ひ^*)Φ

お二方の説を合算すると、

伝羽柴邸跡は、本来信長の麓居館で、その後、秀吉が改築した。

だから、後世にここを秀吉邸と勘違いして伝わってしまった。

ということかな?

伝大手道は、発掘調査の結果、信長時代より後の遺構の可能性あり。

大手口は正親町天皇行幸用に4つの門があるが、すべて形状が異なる。

ホントに行幸用だったのか?

現在の入口の駐車場には内堀があった。

内堀を復元させたい。

以上、おおざっぱに紹介しました。私見も混ぜてるので、鵜呑みにして他所へ吹聴しないようにお願いします。

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

最後に、皆勤賞の表彰式がありました。

延べ700名の参加者のなかで該当者はわずかに7名。

一人一人名前呼ばれて拍手浴びてました。

我が輩は、所用があって1回目をパスしたが、2回目以降皆勤したのに…

うーん残念無念。

実は、何年か前に完璧に皆勤賞だったことあるが、その時は、表彰式が省略された。

なんでやねん!

馬《●▲●》助ヒヒーン♪

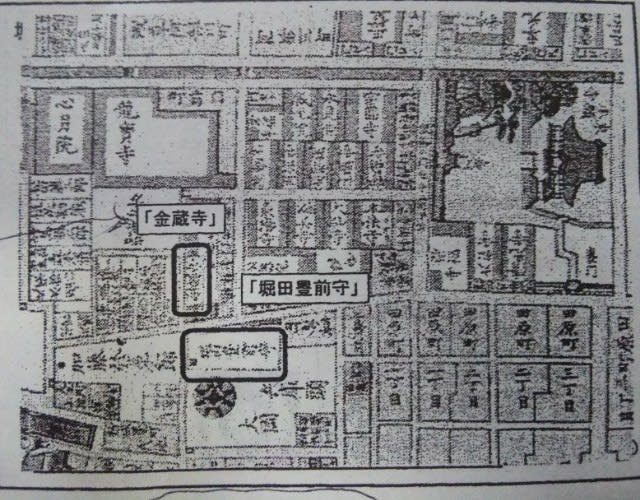

こちらも別の寺から移された。

こちらも別の寺から移された。