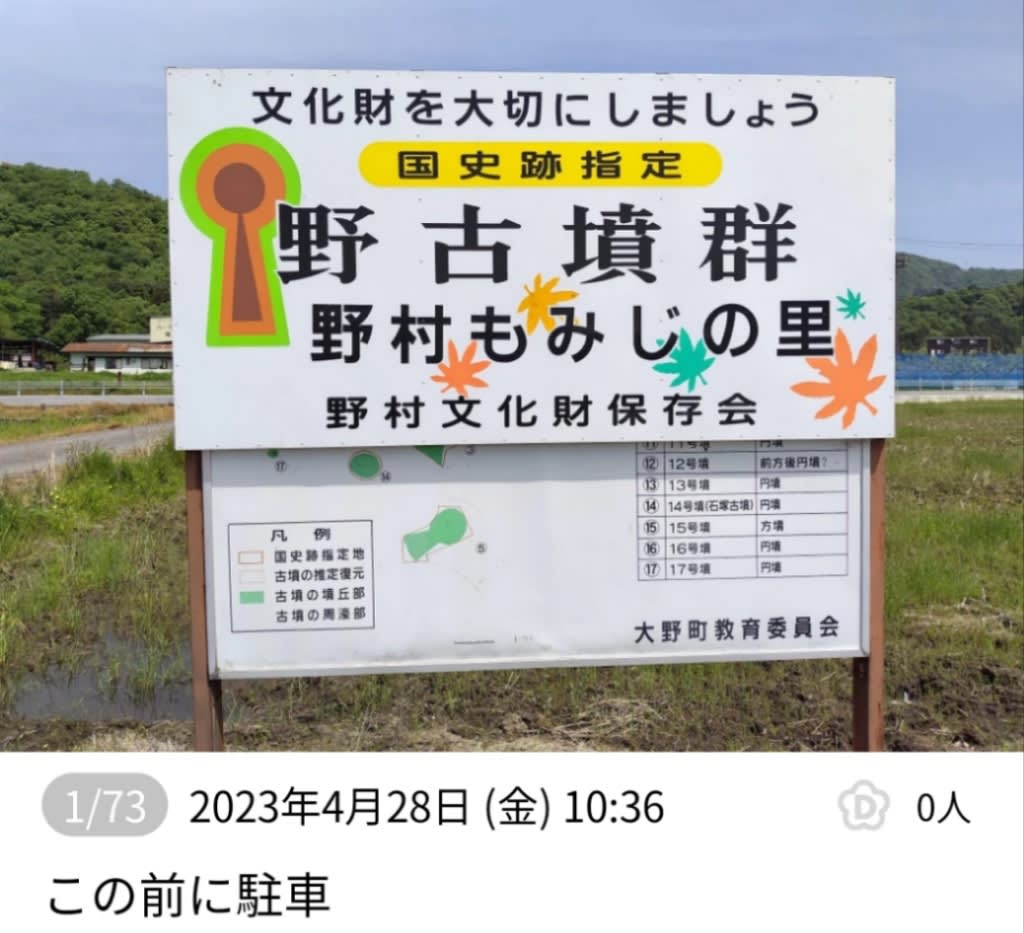

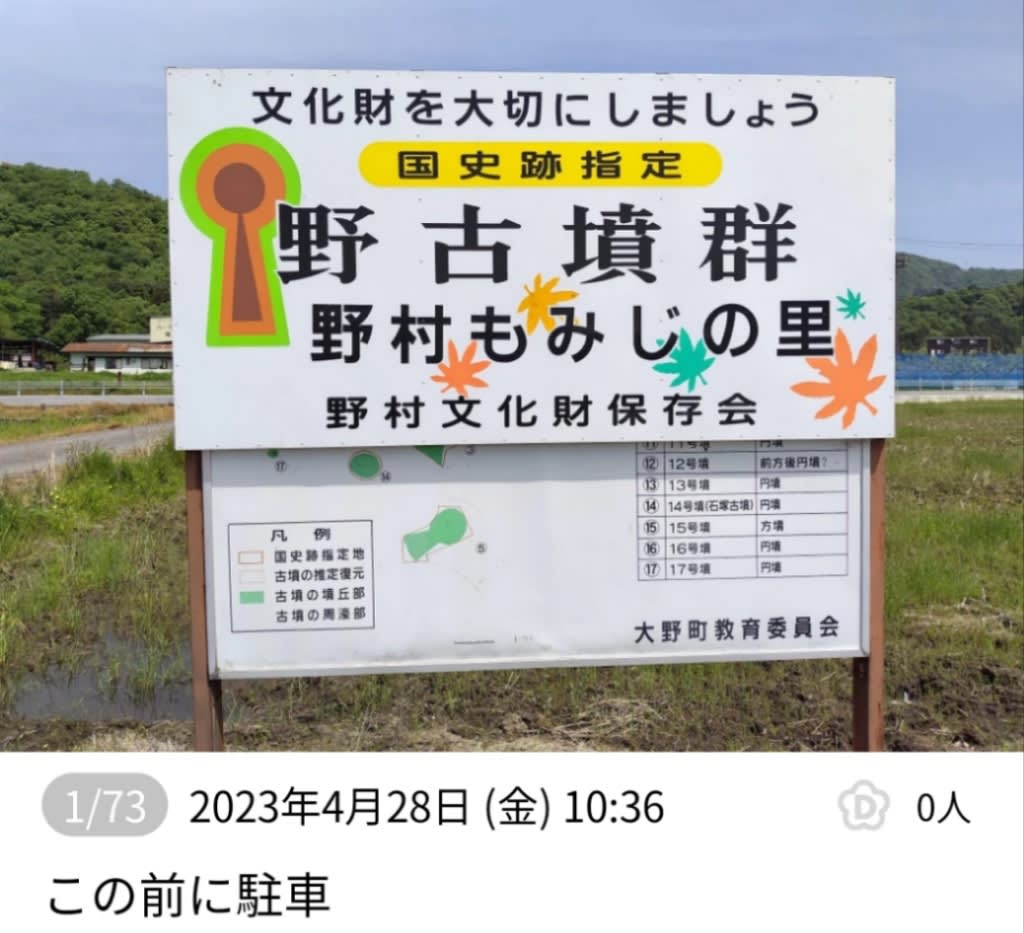

国史跡に指定されていて、駐車場あります。

全部で14基、現存は9基のみ。

名前の如く野原に点在するため、盛り上がった古墳は一目瞭然、遠くからでもよくわかります。

「野」の由来は大野町の中心地。

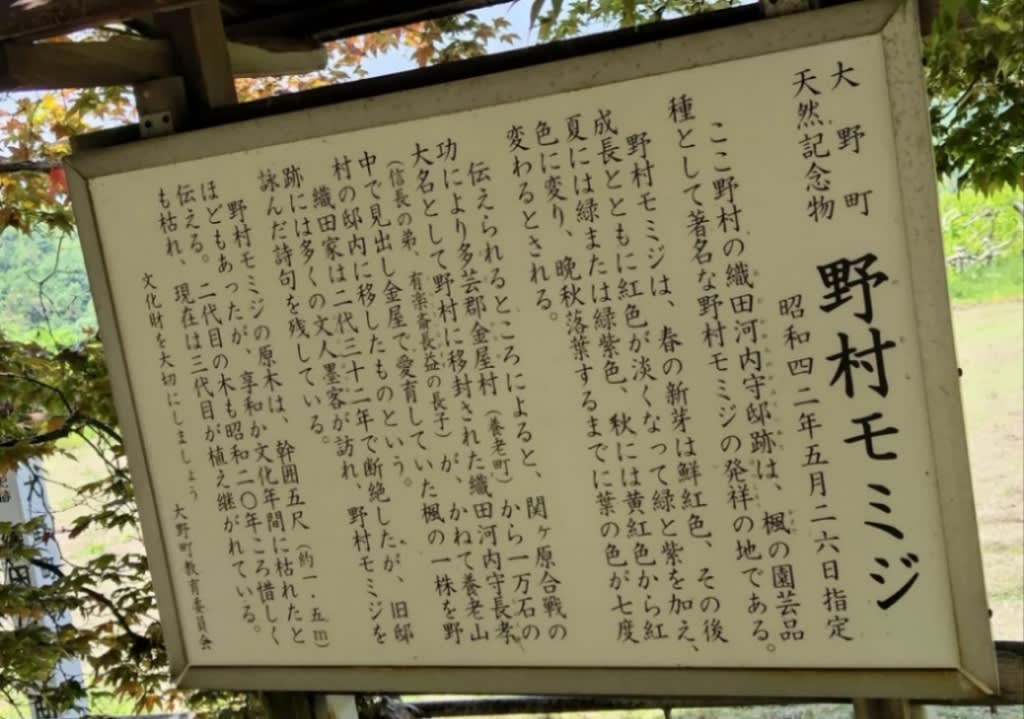

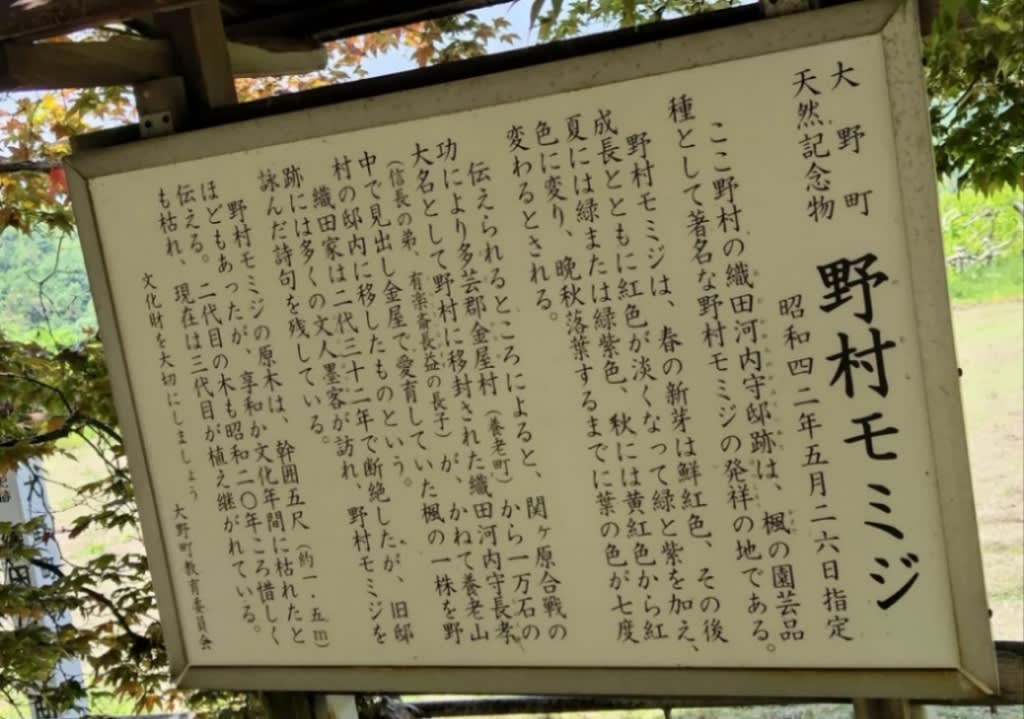

河内守は東京の有楽町で有名な織田有楽斎の長男で、ここに領地をもらったのです。

現在、3代目の野村モミジが植えられてます。

実を言うとこの時初めて野村モミジの存在を知ったのですが、

2021年11月12日(金)

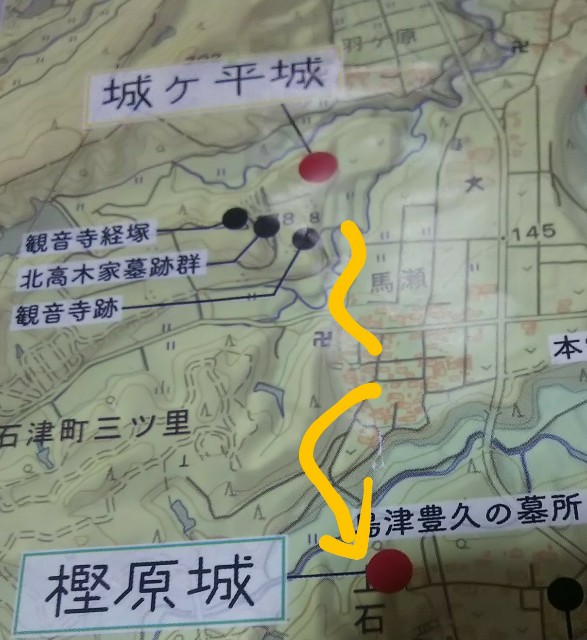

城ヶ平城で昼食後

13時、南下し樫原城跡へ向かった。

案内板あるが、ともかく津島神社を目指せば良い。

「樫原山城」と表示してある。

山が付いてる…

余談ですが、昨年11月下旬に長浜市の塩津城に登りました(後日アップする予定)。

JR近江塩津駅の南の端の琵琶湖岸に「塩津浜城」がある。塩津神社の裏山で本格的な山城です。

一方で、その北の集落沿いにあるのが「塩津城」別名「塩津山城」、こちらは山城と名付けられてるが平城に近い。登山道不要の城跡です。

命名がややこしくて迷いますね。

徒歩約5分で「津島神社」に到着。

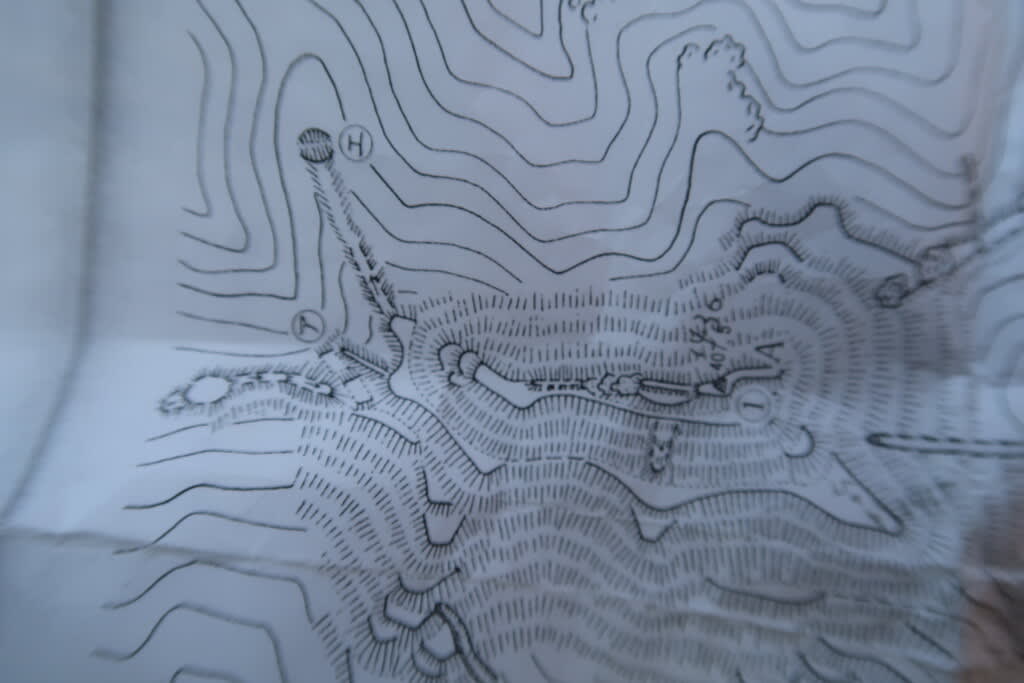

縄張り図あり。

社殿の右手が登城道。

本来の大手道なのかな?

犬走のような道を進むと

右手に「井戸跡」表示あり。

下をのぞきこむがわからない…

それよりも左手上の「堀切跡」看板に目が奪われる

早速寄り道、

尾根を断ち切る明瞭な堀切です。

素晴らしい!

さらに土塁の左手にもう一つ竪堀状の堀切がある。

二重堀切?

と思いたいが、

縄張り図には載ってないので、これは後世に造られた山道なのかも?

犬走道に戻って「虎口」へ。

平虎口だが、左手に低いけと南土塁の先端部があり、枡形状折れ曲がり虎口のように見えなくもない

虎口を入ると大きな曲輪ですぐに井戸跡のような痕跡が見られる。

北東側を見下ろすと土塁に挟まれた「横堀」

横堀と堀切が接する部分、

そして北側の「堀切」

素晴らしい!

この付近から堀底に降りられるので堀底ウォークしました。

もしかしたら、下から登ってきた敵がこちらの堀切道を通り東側の横堀から虎口へ誘導するようになってるのかも?

妄想です。

曲輪に戻って西側へ

危険注意看板

急斜面の「切岸」なのです。

いずれ認知されたら柵が設置されるのでは?

今は危険看板のみ。

南側へ向かうと

「大土塁」

土塁の背後に堀切(最初に見た南側の堀切)。

反時計回りに一周しました。

犬走道(大手道)を戻ると斜面側に

穴あり!この反対側に「井戸跡」の看板があるので、最初に見つけられなかった井戸跡はこれなのだと、思いました。

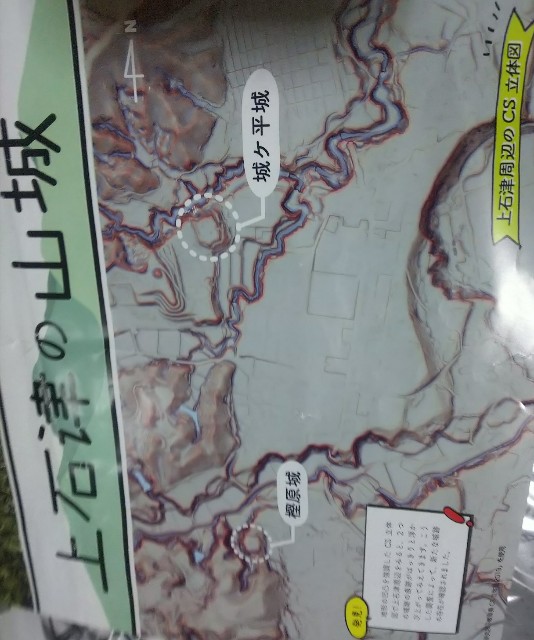

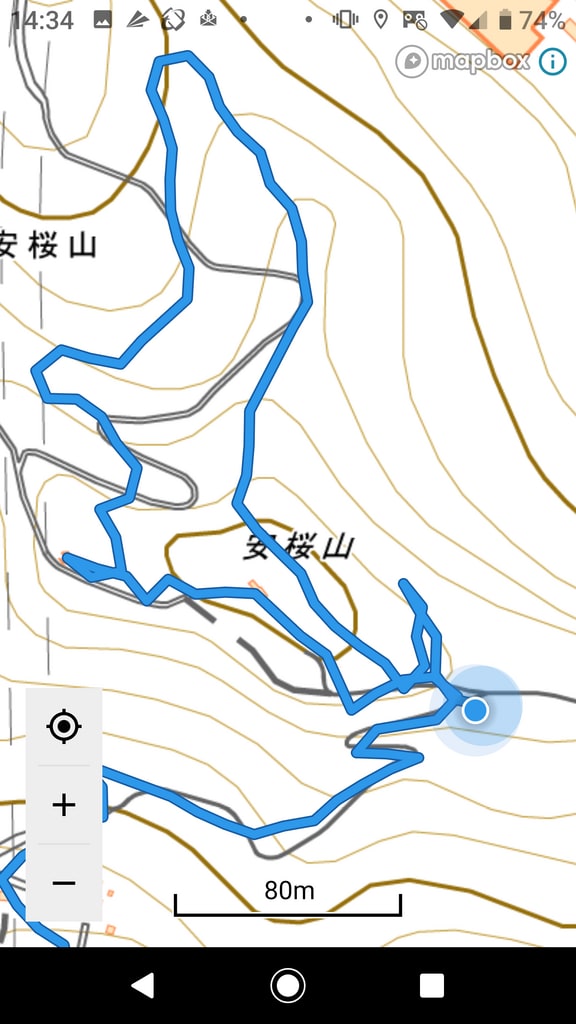

このCS立体図で城跡が発見されたそうです。

近年、赤色立体図やCS立体図がネット上で公開されるようになったのでこれを活用すると遺構確認に役立つ。

無名の山城探索にとっては嬉しい進歩です。

以上おしまい

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

コロナ感染が爆発的に増えてるので再び県外移動がやりにくくなりました。

困ったもんですな。

積雪とコロナの二重苦で短い山城シーズンを堪能できないのは困ったもんですわ。

先日は、甲賀市の隠岐支城群を探索した。

隠岐地区周辺の丘に城跡がいくつもある。

すべての丘に城跡があるのでは?と思えてくる。

人口密度は低いが、城跡密度に関しては甲賀市は日本一ではないだろうか?😁

同じ滋賀県なのに我が地方と違って甲賀市は雪が全く無い。

まさに別天地ですわ。

我が家から車で小一時間ほどで行けるので親の介護の隙間を縫って行くにはもってこい。

しばらくの間、甲賀市を集中的に回ろうかな?

と思いました😅

馬《●▲●》助ヒヒーン♪

2021年11月12日(金)

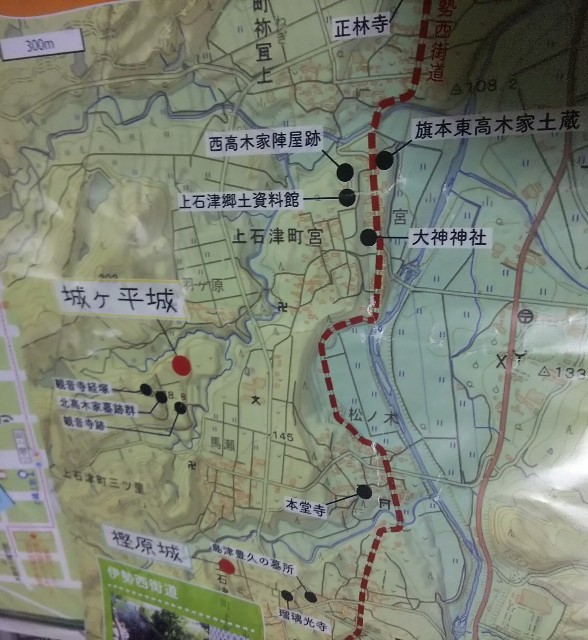

大垣市上石津町は鈴鹿山脈と養老山地に囲まれた地域。

江戸時代西高木家の陣屋があり、今も素晴らしい高石垣が残っていて、以前訪問した記録をブログでも取り上げました。

今回は近年新たに確認された戦国時代の城跡を探訪するために再び「上石津郷土資料館」を訪問しました。

ここは大垣駅から路線バスありますが、時間の制約もあり資料館の駐車場にマイカーを置いて資料館の受付へ。

城跡のパンフレットをget。

展示物を見学せず、パンフだけもらうなんて厚かましい。

そのせいか、係員さんが

『城跡は私有地なので節度ある行動をとってください!』

と、何度も念を押された。

耳が痛かった…😥

パンフ片手に城跡へ向かいました。

「山城跡」という案内看板が随所に建てられてるので助かる。

でも迷ったけどね。

開けたら閉める

小学校の裏側を通った

そして、

約20分歩いて獣柵に到着。

↑ここに関連史跡の案内図があります。

獣柵を入り奥へ進む

「観音寺跡」

平安時代末に建てられた由緒ある寺院だったようです。

坂道を登ると高石垣が現れる。

近江の観音寺城のような城郭寺院だったのではないか?と思える。

これは萌えます!

登ると

現在は小さな祠があるのみ。

しかし、昭和45年に焼失するまではちゃんとした建物があったそうです。

手を合わせる女性像が。

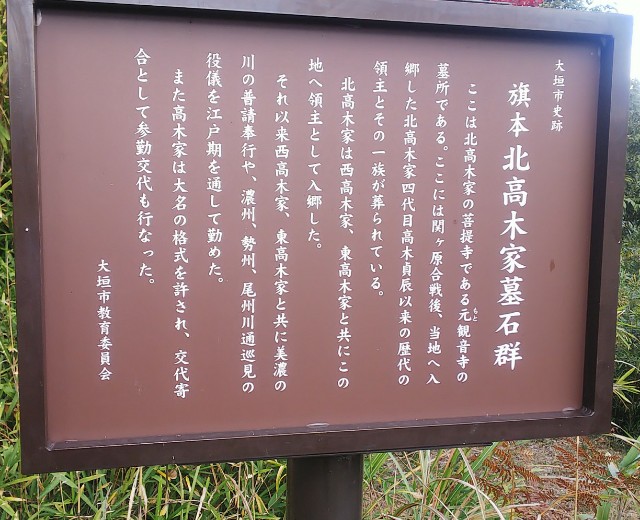

ここから遠回りして西側の

「北高木家墓石群」へ。

墓石群は右下の奥へ↓

江戸時代、旗本高木家は交代寄合として大名並みの格式を誇り北・東・西3つの家に分かれてこの地を支配しました。

ここは北高木家の累代墓地でたくさんの墓が並んでます。

で、墓石をよく見てみると

「江州大溝城主分部若狭守」

「泉州??越中守…」

なにこれ?高木家と親交のあった大名の墓も列ねてるのかな?

次に「観音寺経塚」へ

観音寺の僧が、平安時代末期の兵乱の戦死者の耳を埋めた耳塚です。

急な斜面をロープ頼りに登る

合掌しました。

史跡巡りはここまで。

観音寺跡から北へ進むと

↑削平地?

この左手に

「多羅城」の幟が。

多羅城跡を特定できないため、上石津町周辺の城跡の総称として使用されてます。

多羅は明智光秀ゆかりの地。

一方、山の東側に接する近江の多賀地区も明智光秀ゆかりの伝承地。

多羅と多賀、発音が似ていて近接してる。

なんか、因縁めいたものを感じます。

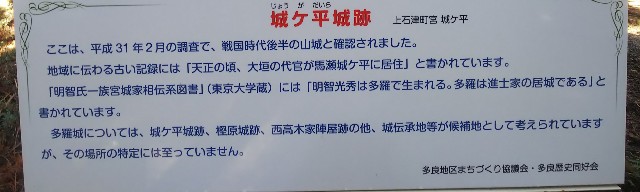

説明板によると平成31年2月に調査されて戦国時代後半の山城と確認された、とある。

以前から城跡があるとわかってたが正式に確認されたのが今年2月という真新しい城跡なんです。

↑現地縄張図

坂を登ります

土橋

横堀

横堀と竪堀↓

さらに登ると土塁の間が虎口、

左手の土手が方形の櫓台だとか?

で、枡形虎口だとか?

虎口付近の防御は厳重ですな。

城内に入りました。

単郭の削平地です。

全体像は南側が折れていて五角形のような感じ。

反時計回りに進んだ。

入口付近に井戸跡

↑北西の堀切竪堀

↑下の段曲輪を見てるがわからないですね。

↑西側の土塁

土塁は南側だけが残ってない。

もともと無かったのか、それとも後世に消滅したのか?

伊賀、伊勢では三方のみ土塁というのをよく見かけます

うーん…

一旦、登城口に降りて北東側へ移動した

北側から主郭を見上げてます

北側の下には帯、段曲輪↓

東側の横堀の終点から虎口へ向かう

虎口へ向かう横堀↑

周囲をもう少し探索したかったが、

資料館で私有地だと釘をさされたので余計な振る舞いは自粛しました。

うーん…😥

この後、虎口で昼食をとりさらに南の樫原城へ向かいます

次回に続く

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

我が輩、長いこと生きてますが、

70センチを超える豪雪は記憶にない

彦根市の豪雪記録更新だとか?

一日中雪かきしてました。

真上を報道ヘリが旋回して我が家付近はテレビニュースのネタにされてたようです。

というか、雪の重みで家が潰れないか心配ですわ😭

馬《●▲●》助ヒヒーン♪

2021年10月31日(日)

中山道歩き。

御嵩宿から恵那の大井宿まではいくつもの峠を越える30キロ超の難関コース。

JR中央本線から遠く離れた山の中をひたすら歩く。

途中、平日ならコミュニティバスがあるが休日は運休。

つまり、途中で逃げ場が無いので自分の脚力だけが頼りなのである。

今年の春先に御嵩宿から大湫宿まで8時間かけて歩いた。

今回はその続きで大湫宿の最寄りの釜戸駅

からスタート。

最寄りと言っても大湫宿から5キロも離れてるのだが…。

大湫宿から大井宿へは十三峠という長い山道を進む。

こちらも約5キロの道のり…

釜戸駅から3時間で権現山一里塚に。

一里塚から東へ約20分進んだら左手に「刈安神社」の標柱があった。

本殿は山頂の手前にあり、ここから約30分の登山だと書いてある。

今のペースなら目的地の恵那駅には日没までに余裕で到着できると判断。

なので、往復一時間の寄り道をすることにした。

登山道=参道で、整備されたハイキング道になってる。

↑石垣?石積?

城跡の遺構、ではないよね

↓登山道を横切る溝が頻繁に出てくる。

これは一体何なのか?

排水路?階段の名残?

なんか不思議。

しばらく登るとクモの巣や倒木が道を遮る。

どうやら何ヵ月も誰も登ってないようです。

地元の人も参拝しない廃墟の神社なのだろうか?

約15分で、神社に到着。

確かに廃墟感あり。

左手の社殿は吹きさらし。

このままだと倒壊するのでは?

神殿の背後に巨岩あり。

これが磐座、御神体なのかも?

後で知ったのだが、「烏帽子岩」だそうな。

山頂は神社の奥の西側なので向かうことに。

烏帽子岩の右側は崖で行けない。

なので、左の吹きさらしの社殿と本殿との間の隙間から裏に回った。

↑社殿裏

すぐに

草でわかりにくいが、一本の土塁がありここから山に登った。

右手の烏帽子岩との間は窪んでるので城跡なら土橋、坂虎口のように思える。

↓主郭から社殿を見下ろす

となると、登った削平地(自然地形?)は曲輪か?

神社の場所は下の曲輪になるわけだ。

と、

なんでもかんでもお城と思い込む悪い癖が…。

さらに西へ進むと帯曲輪のようになっていて土塁、虎口がある。

いやこれはどうみても城跡だ!

帰宅したら新発見「刈安城」としてネットに公開しなきゃ!

心臓ドキドキ、

街道歩きを忘れてテンション上がりましたよ。

山頂へは薄い堀底道のようなものが一本通ってます。

単なる登山道かも?…

591m山頂に到着。

さらに先端部まで進んだ

自然地形で城跡の痕跡は見られないが、山頂だから詰め曲輪、中山道を見据える物見曲輪と思えなくもない。

病気です、お城病。

新発見にウキウキして往復約45分で街道に戻り十三峠の麓の深萱立場まで進んだ。

でも、帰宅してから調べたら、

「刈安城」としてすでに知られていて、なんと!「岐阜の山城ベスト50を歩く」という本にも掲載されてました。

ありゃま、ですわ。

今回は街道歩きが目的だったので城跡に関しては何も調べてなかったのが失敗。

情けないですわ。

ちなみに

この城跡へは車では行けません。

旧中山道、東海自然歩道をひたすら歩くしかないので、あまり行く人も無いでしょうね。

無理にわざわざ行く価値のある城跡、

でもないか…

深萱立場までは車で行けます。

武並駅から深萱立場までは徒歩約30分です。

立場まで武並駅から路線バスあります。

本によると近くに砦跡もあるとか?

残念無念。

以上おしまい。

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

実は深萱立場で3時の休憩をした後、恵那駅まで向かいかけた時に、

平地の道で突然転んだ。

肘や両手を擦りむいて血だらけに。

ずきずき痛いし、気力喪失。

街道歩きを断念し、最寄りの武並駅から帰りました。

難関の十三峠を越えた安堵感で気が緩んだのか、脚力が衰えてたのか、

いずれにせよこの日は残念な歩きになりました。

中山道歩き、ゴールが遠い…

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

先日、湖西の某マイナーな城跡に登った。

その帰りにマキノ、メタセコイア並木に立ち寄った

昔は駐車場も無くて誰も見向きもしなかったのに、今や一大観光地。

観光バスも停まっていて賑わってました。

なので、チラッと見て退散しました😥

馬《●▲●》助ヒヒーン♪

2019年6月22日(土)

大垣宿から東へ美濃路を歩き、

夕方5時前に揖斐川に到着。

現在の東海道本線の橋梁

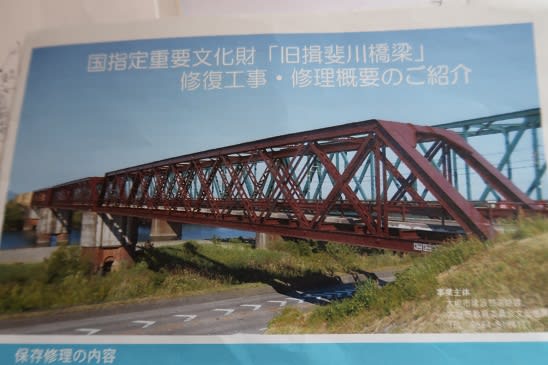

この北隣に

『旧揖斐川橋梁』

現在は歩行者、自転車専用の橋になってます。説明板とパンフがある

わが国で最初に完成した幹線鉄道である東海道線において、最も高度な技術を駆使して建設され、かつ唯一原位置に残る遺構として貴重な文化財、ということで、

なんと、国重要文化財に指定されました。

これは、びっくりポンでした。

渡ると対岸側は橋梁がクリーム色になってる、

明治19年に建設された時はすべての橋梁が鳶色でした。

その後、昭和45年にクリーム色に塗り替えられた。

で、今回の修復工事で、

本来の鳶色に塗り戻しを開始、

現在は残り2つがまだクリーム色のまま。

残りも数年以内に鳶色にするそうです。

歴史経過を知るには、

2色の橋梁が併存する今のままが一番いいかも?

東海道本線の電車内から間近に見えるはずですが、知らなかったので今まで全く気づかず、見過ごしてた。

美濃路歩きをした成果ですわ。いやぁ、まだまだ知らないこと多いです。

大垣市を脱出して、

本日の歩きはこれにて打止め。

最寄りの駅を探したら

樽見鉄道の横屋駅でした。

聞いたことのない無人駅ですわ隣の十九条駅の近くには十九条城跡がある。数年前に訪ねたはずだが、忘れた。なので、次回の美濃路歩きの時に再訪しなきゃ!

本日31000歩、20キロ歩いたことになるが、街道歩きとしては七キロぐらいかな?

なかなか先へ進まないですわ

馬《●▲●》助ヒヒーン♪