"2017年06月03日(土)、

JRハイキングに参加した。

草津市東部の『志津』地域を巡った。

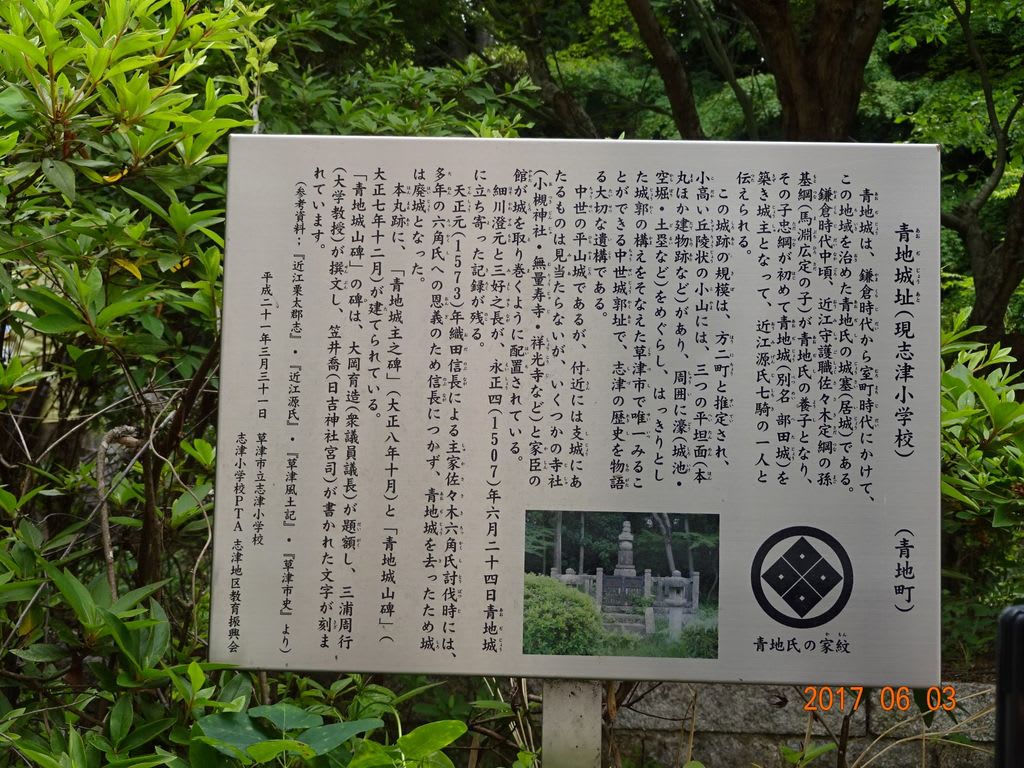

『志津まちづくりセンター』青地町

この地域の中心的な施設。

昼食休憩し、講座を受けた

ちなみに、草津市志津という地名はない。

志津小学校があり、志津学区になってる。

本来は栗太郡志津村で、合併で草津市の一部になった。

現住所では草津市追分、青地、山寺、岡本、馬場などの町がその範囲のようです。

この地域の総称ですな。

午後の探訪、

「無量寿寺」

創建は舒明天皇12年(640)5月。

天文年間1532年頃に再建された。

青地城の西側を固める重要な位置をしめたと思われる

境内に

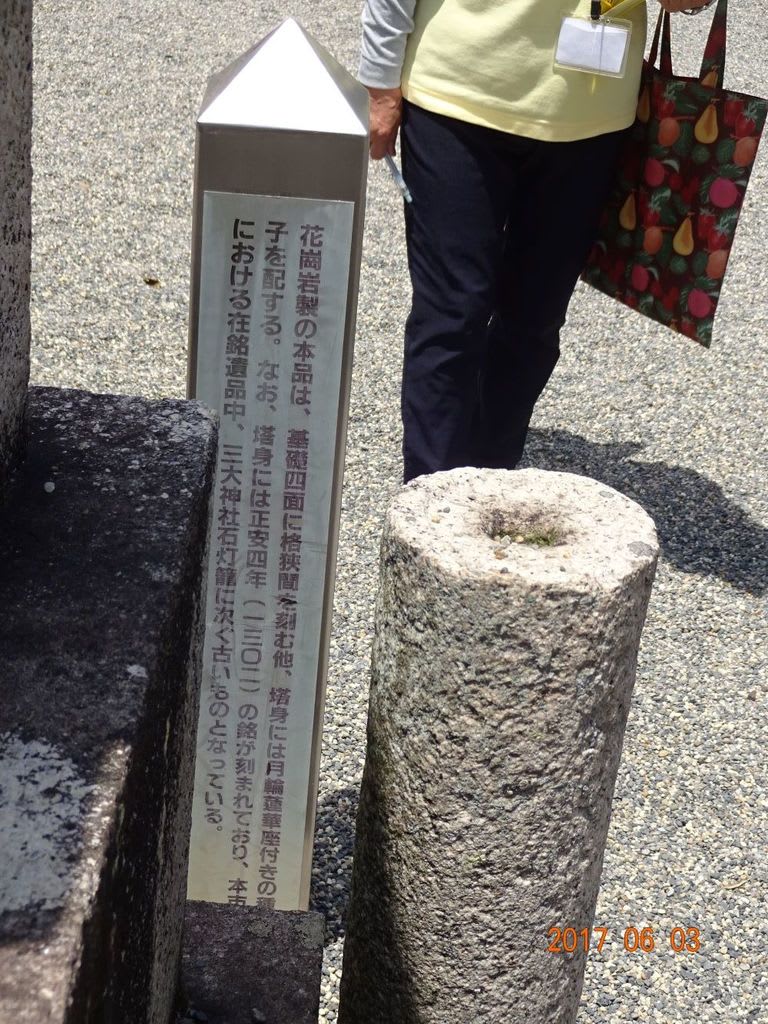

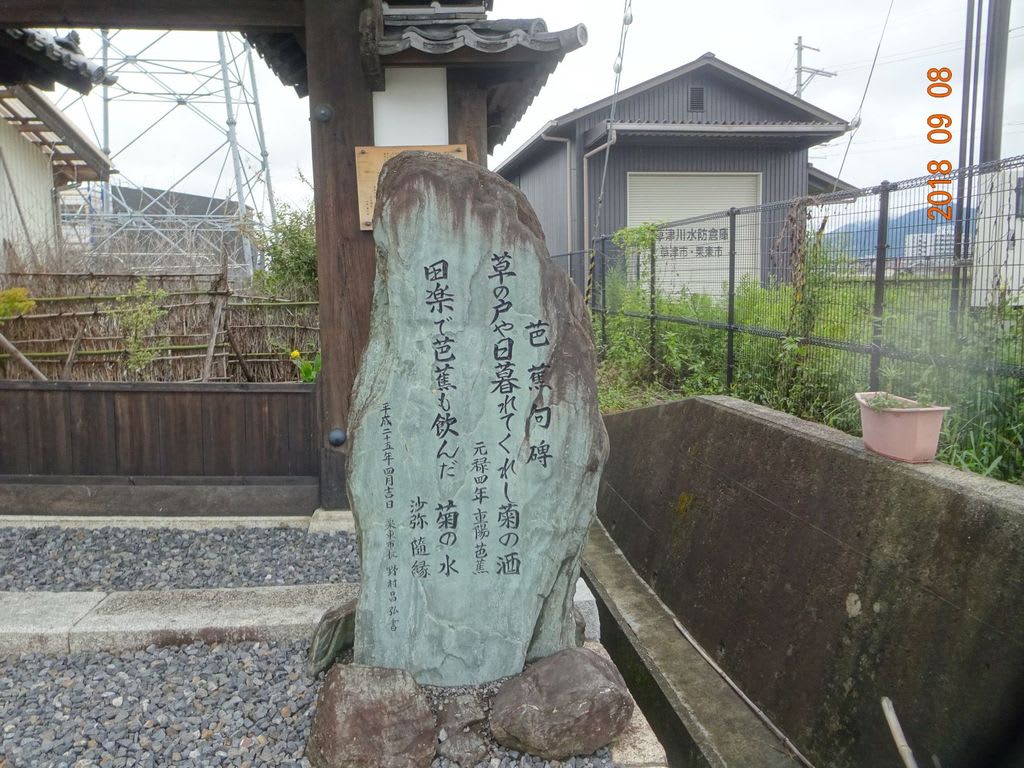

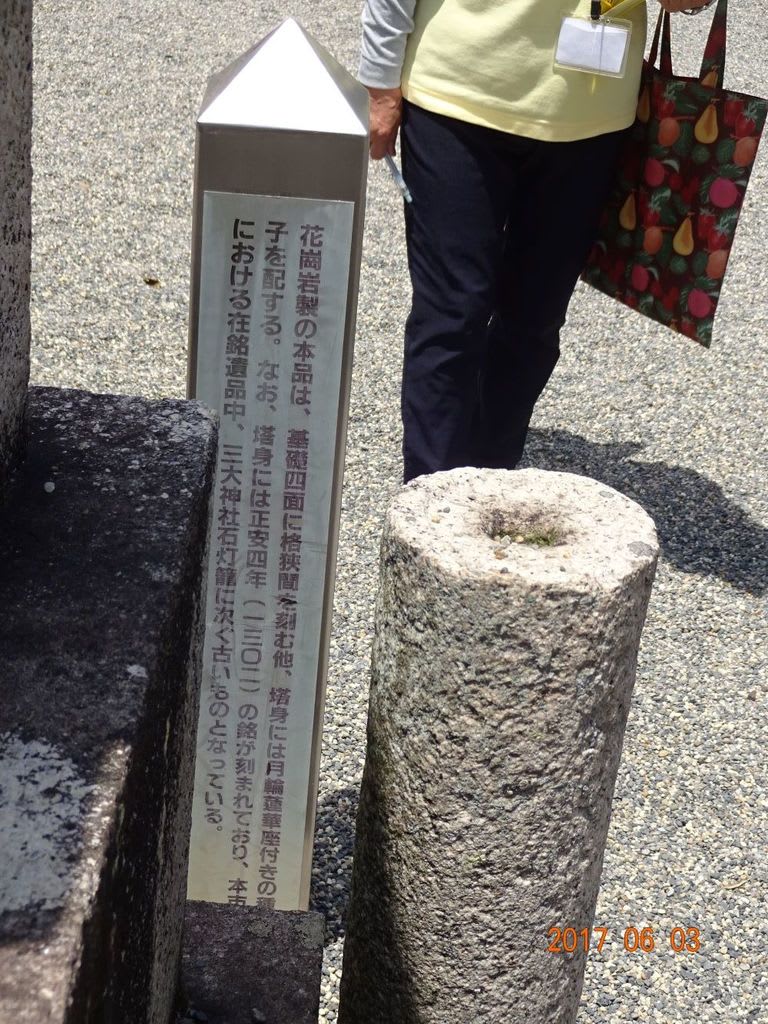

「宝篋印塔」

正安四年(1302)の銘が刻まれてるので鎌倉時代後期とわかる貴重な塔。

花崗岩製。

詳細は解説文を読むべし。

この付近は丘陵になっていて

「無量寿寺古墳群」。

墓地の造成工事中に6世紀中頃の横穴式正室のある古墳が見つかった

墓地に「北川静里」の墓

青地町出身の学者で、幕末から明治にかけて博物学、儒学、医学、歴史学を究め、県内各地の小学校解説に尽力。

第2の近江聖人と呼ばれた。

ちなみに、近江聖人と言えば高島市のあの人です。

誰なのか?わからない人は調べるべし!

南隣の西方寺の墓地に移動

「楚活禅人(水野忠隆)の墓碑」

水野主膳忠隆は、伊勢国菰野(こもの)藩の藩主土方雄豊の実母の兄・伯父。

実母は、前田利家の子。

菰野藩は、三重県と滋賀県の県境にあり、12000石。

近江の青地に飛地があり代官所が設けられ、地元の青地氏が代官を務めた。

水野忠隆は余生をここで過ごし没しました。

五輪塔に元禄11年4月2日と刻まれてる

「西方寺」

延喜12年(912)創建。

本来は志津小学校前にあった。

1653年に現在の地に移された。

「西方寺鐘楼」

慶長9年(1604)、建仁寺塔頭常光院に建立され、明治18年京都市左京区の壇王法林寺に移築。

そして、昭和37年に西方寺に再移築された。

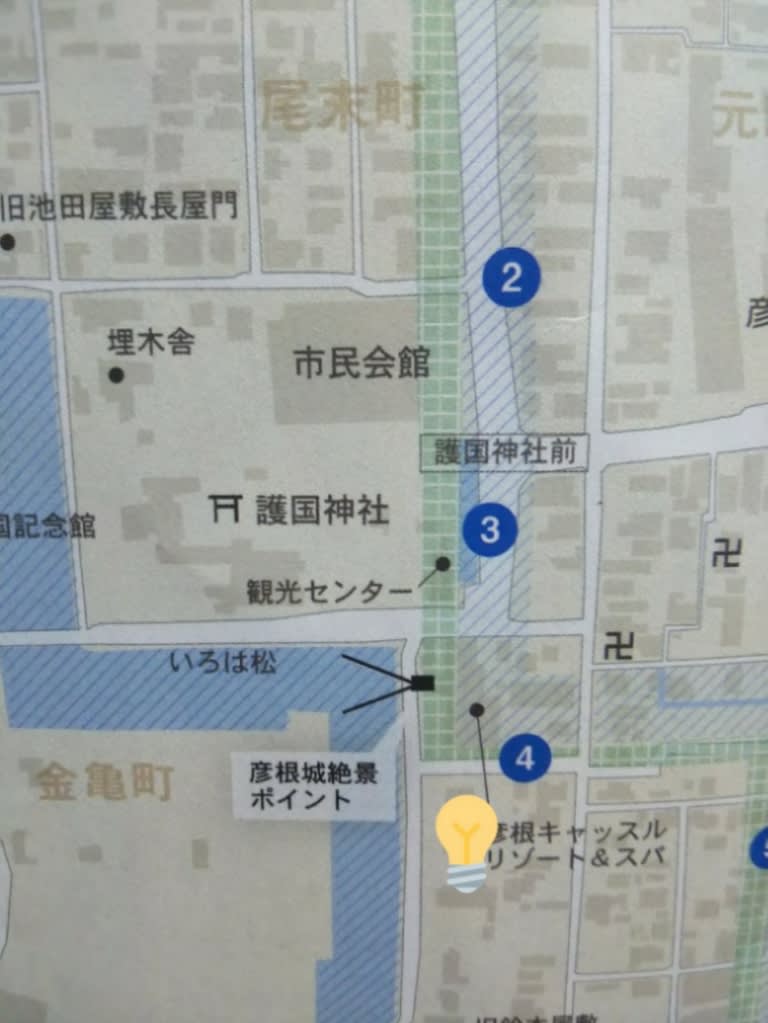

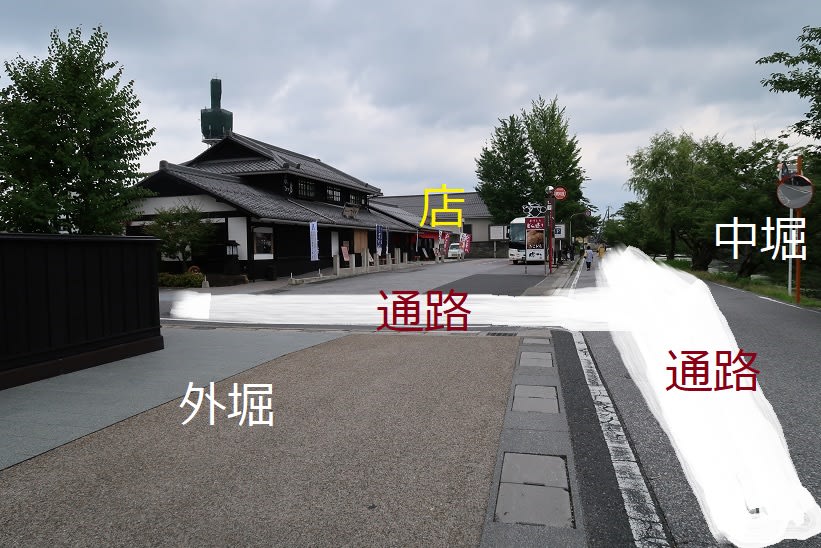

そして、東に

『小槻神社』おつきじんじゃ

石の鳥居は、大津市大鳥居町から石材を切り出し大戸川を下り瀬田川→琵琶湖→伯母川を遡ってここに運ばれた。

石段を登る

石垣は青地城の石垣か?

と思いたいが、実はここは部田(へた)古墳群で、古墳の石室に使われていた石材を利用した。

「本殿」

創建年代は不明。

貞観2年(860)に正一位の宣旨を賜ったという記録がある。

日本の数学のルーツとされる小槻山公ゆかりの神社。

なお、小槻山公今雄を祭神とする雄琴神社(大津市、栃木県)に廟がある。

大津市の雄琴神社は「おごと」

栃木県壬生町の雄琴神社は「おこと」と読むそうです。

いずれも栗太郡の在地豪族「小槻山君」ゆかりの神社で、青地氏や壬生氏は小槻氏の系譜に繋がる。

ちょっとややこしいが、前回岡村城跡で触れた小槻大社と小槻神社は別の神社です。

どちらも小槻山君関連の神社ですが…

その②に続く

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

よりによって、週末に台風が来るとは!

梅雨明け10日はどないやねん?

鳥人間コンテストは、明日と明後日開催予定ですが…

馬《●▲●》助ヒヒーン♪