2021年2月22日(土)、二日目。

↑これ、来年ならすべて2のゾロ目ですな。

【大洲城(おおずじょう)】

1331年、宇都宮豊房が築き、戦国時代の約200年間、宇都宮氏の居城となった。

最初は地蔵ヶ嶽城と呼ばれた。

秀吉時代に小早川隆景、戸田勝隆が入り、

1595年、藤堂高虎が宇和島城主となり支城ともいうべき大洲城に入り、高虎以後、脇坂、加藤らが近世城郭として現在の姿に改修した。

ちなみに高虎は、最初宇和島城、次に大洲城、その次に今治城、そして最後に伊勢安濃津城へと石高を増やして出世していきました。

江戸時代、外様大名は中央から地方へと領地を移されるのに対して

逆に外様の西国大名が栄転して近畿東海という重要な伊賀伊勢の地に移されたのは高虎だけです。

それほど家康に信頼されたのですな。

なお、地名としての「大洲」、

本来は大きな港という意味の「大津

」で脇坂氏の頃に大津城を大洲城に改名したそうです。

考えてみれば、高虎は宇和島・大洲・今治・安濃津というように重要な港の城主を履歴してますね。

歴史解説はこれくらいにして

城内に入ります

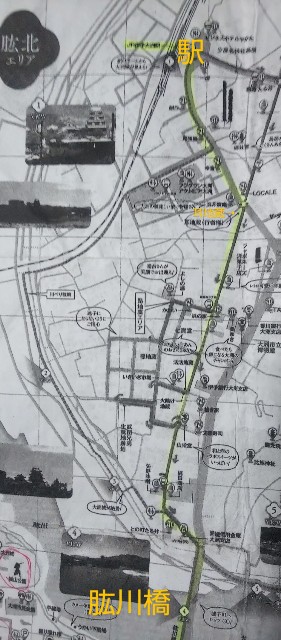

まず観光駐車場の左隣の

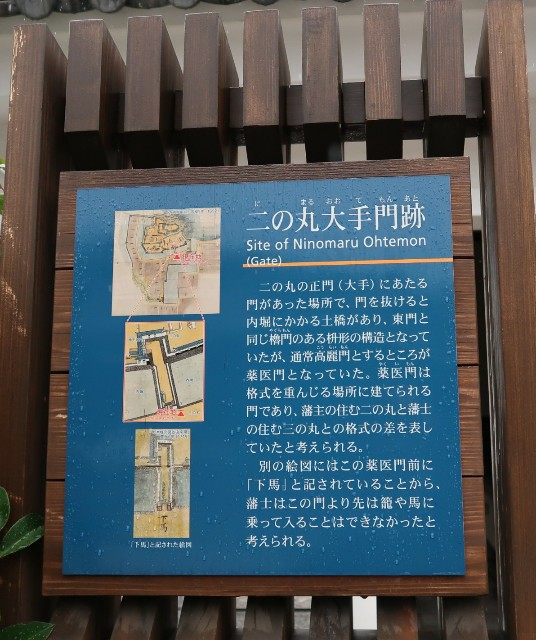

「二の丸大手門(櫓下御門)跡」

内堀に架けられた土橋に門があり橋を渡って入る枡形構造。

↓通路は土橋だった

石垣の上に櫓と櫓門があった。

枡形通路を入る

二の丸は上段、中段、下段に分かれていて、

下段は、表御殿があり今でいうと役場の機能を果たしていた。

現在は市街地となってる。

中段は、奥御殿で殿様の私的な空間でした。

奥御殿跡

右手には下台所、馬屋、武具蔵など実務上の建物群があった。

そのなかで「下台所」だけが現存、国重要に指定されてます。

城内の食料庫だったそうな。

坂道を登ります

高石垣

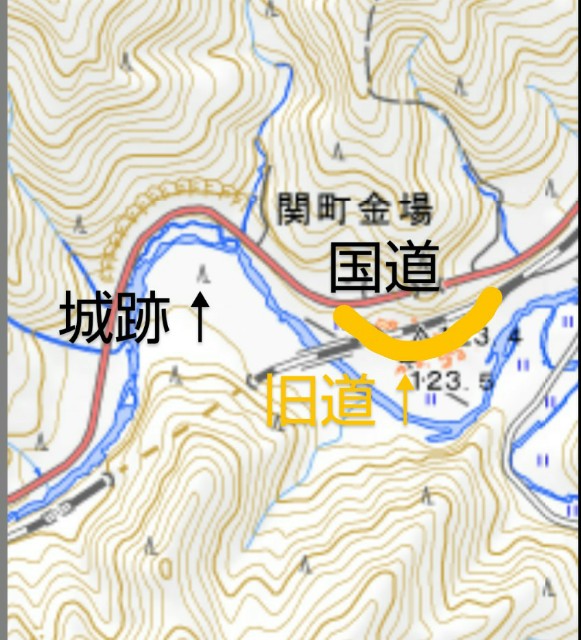

二の丸上段を横目に見て本丸下段へと入ります

上段には何も建物が無かったので、兵の訓練所、集合場、だったのかな?

敵が入ってきたら二の丸上段と本丸両方から挟み撃ち攻撃できますな。

本丸下段へ

本丸下段

井戸があるので、井戸丸と呼ばれてた

振り返って二の丸を見下ろす

本丸下段から上段に入り

いよいよ天守に突入します

宇和島城と違って時間に余裕があるので天守内をじっくりと見ることができます。

次回へ続く~

馬《●▲●》助ヒヒーン♪