地名ちょこっと紹介

【小矢部市】富山県

おやべし。

位置は、富山県の最西端、西隣は山を挟んで石川県。

つまり富山県の西の出入り口、西玄関と言っても良い。

小矢部の由来を調べると、小矢部川が町中を流れてるから、

ならば、小矢部川の由来は、

上流にある小矢部村のそばを流れてたから。

て、堂々巡りでよくわからぬ。

要するにわからないのです。

小矢部市は、西礪波郡石動町と砺中町が合併して誕生した。

礪波郡(砺波郡)の由来は、

山の谷に鳥網を張って鳥を捕まえたので

トリアミ→トアミとなったとか?

その谷間を流れてたのが小矢部川だとすると、谷地形が矢のような形に見えてオヤベと呼ばれるようになったのかも?

これはあくまでも我が輩の想像です。

やべぇーので、他には言いふらさないようおねげぇしますだ。

我が輩のライフワークとなりつつあるのが、北国街道歩き。

昨年、金沢に到着したので、ひとまず目的達成した。

これで終わりにしょうと思ってたが、街道は越後まで伸びてる。

ならば、歩けるうちはもっと先まで進みたいと思い直した。

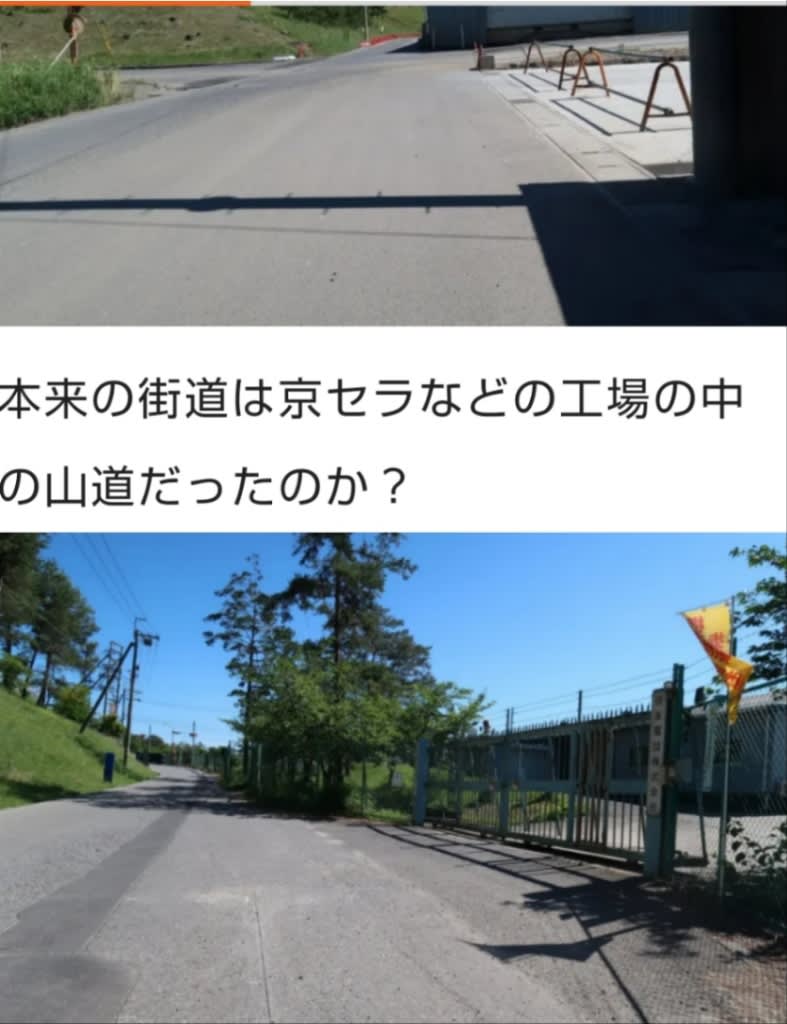

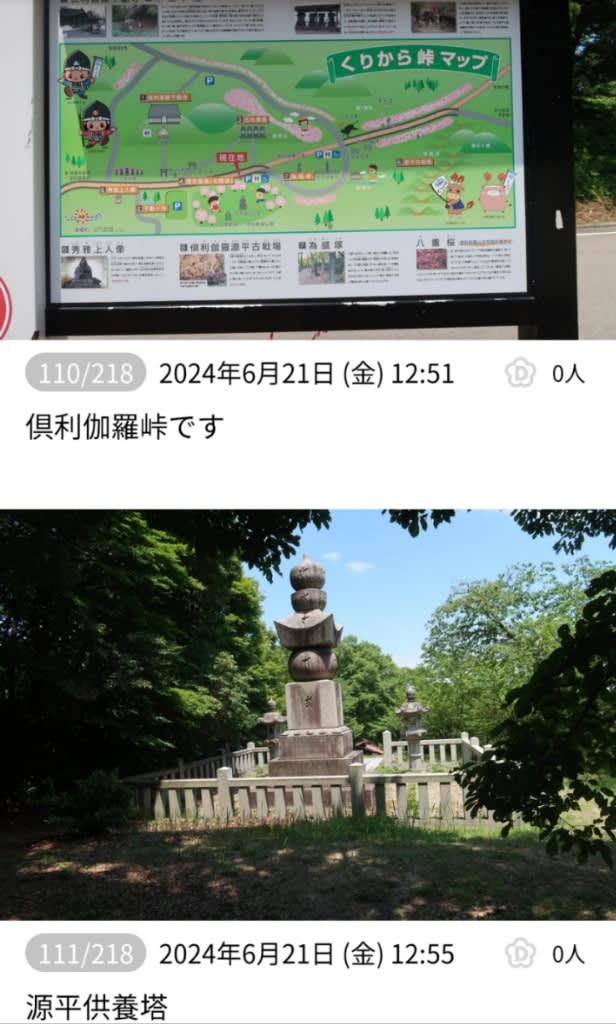

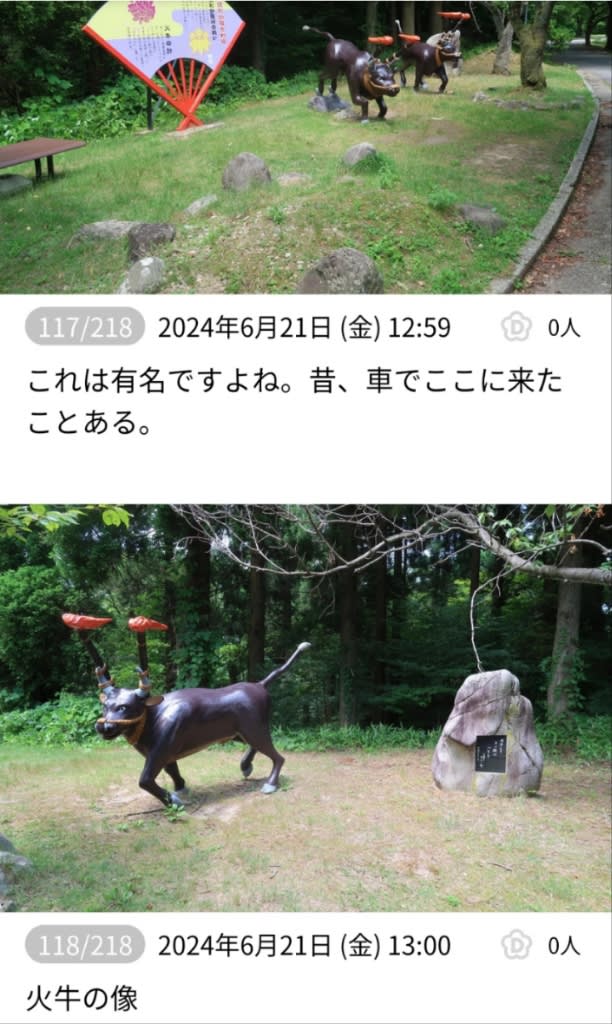

そこで、今年の夏に金沢から倶利伽羅峠を越えて石動まで歩きました。

1日目は、金沢

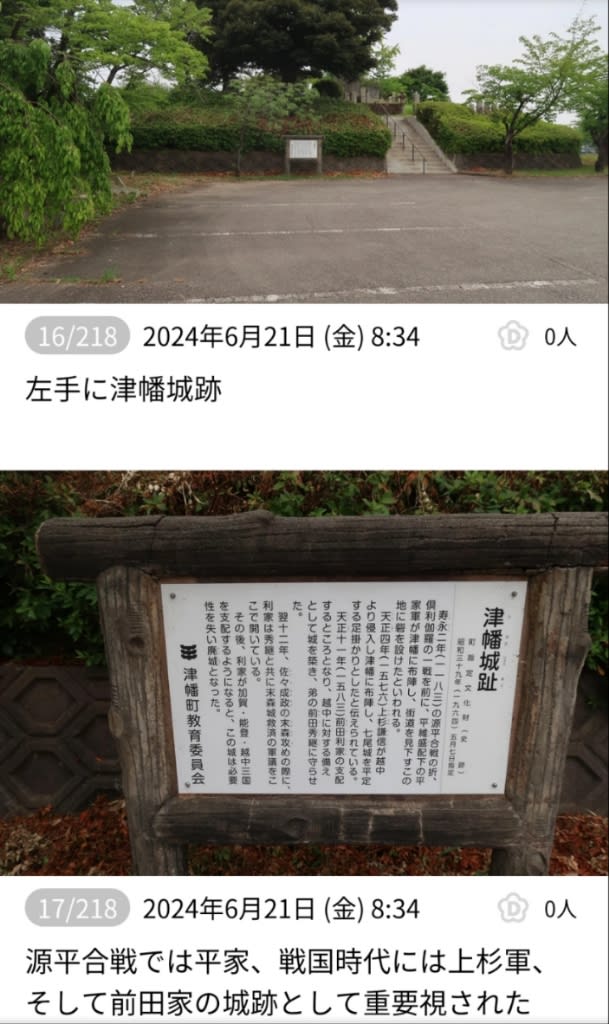

から津幡

津幡は倶利伽羅峠の西の麓の町、

2日目は、その津幡から

炎天下に山を登り峠を越えて

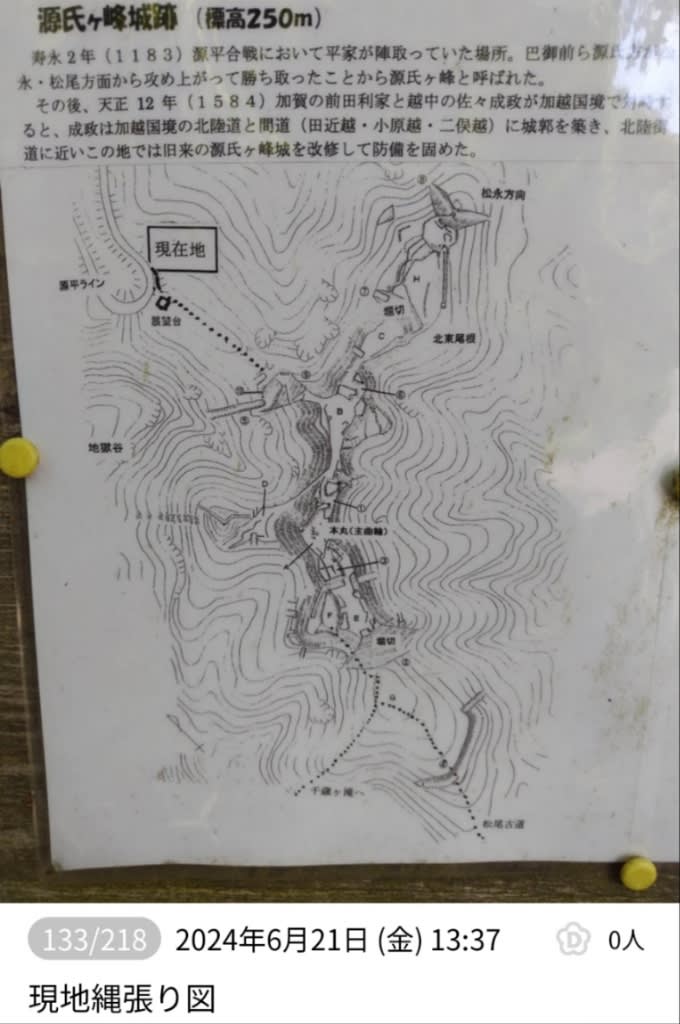

源氏ケ峰城跡に立ち寄る

そして小矢部市の街並み

東側の麓の石動駅に到着した。

暑さと猛烈な汗でヘトヘトになったが、なんとか無事に越えられました。

それだけに峠から下る時に、眼下に石動の町が見えた時の喜び、嬉しさは格別でした。

街道歩きの醍醐味はこれだと思いましたよ。

本年は富山県内を東へ向かい、親不知子不知の難所へ向かう予定です。

さて、どうなりますやら。

親不知の海岸を見て

お、やべぇー!

と、引き返したりして…

ちなみに、「石動」

これは難読地名ですよね。

普通は読めない。

教えてほしいですか?

答えを、言いすぎる、と教育上よくないので、自分で調べてください。

では、これにておしまイにスルギ

□■□■□■□■□■□■□■□■

地名パズル

苫 篠

小瀬脇

◯◯◯◯←飛騨国

日市内

市 町

↑↑↑↑

京北鹿長

都海児野

府道島県

県

答えは次回!

□■□■□■□■□■□■□■□■

Φ(*^ひ^*)Φ

次回は、初夏、ゴールデンウィーク頃を予定してます。

年々熱くなり熱帯化傾向の我が国土、

5月初旬に猛暑だったりして…

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

庶民の味方「青春18切符」

今回改定されて、連続の使用と自動改札扱いになった。

使いにくいという理由で評判悪くて「改悪」と言われてる。

確かに不自由になったけど、やっぱり18切符はまだまだ魅力的です。

1枚の切符で全国のJR乗り放題、

米原や熱海の関所も自由に通過できる。

我が輩のようにその場その場で気が変わって突然降りる駅を変えても問題なし。

親の介護から解放されて、

ようやく今回から自由に何の遠慮もなく青春18切符を使うことができるようになった。

車での遠出は高速道路を走るのが無理な年齢になってしまったので、列車とバスに頼るしかない。

それだけに

なんとかこれから先も18切符を続けてほしいものです。

馬《●▲●》助ヒヒーン♪