地名ちょこっと紹介

【宇和島城】愛媛県

うわじまじょう

本来この城は板島、あるいは丸串城と呼ばれていた。

名前の通り、島状の山。

形は丸串です?

湾内に浮かぶ島の上に築かれたのです。

現在は埋め立てが進み、海岸線からはかなり遠いけどね。

秀吉の朝鮮出兵の後、この板島丸串城に藤堂高虎が城主となって入った。

この時に高虎は「宇和島城」と改名した。

と思ってたが、

高虎の時は「板島城」で、

その後に入った伊達秀宗が宇和郡+板島=宇和島、と命名したそうです。

ホントかな?

伊達家と言えば、仙台。

南伊予という遠い場所に伊達家があるのは変わってるが、実は深いわけがある。

初代の秀宗は政宗の嫡男で本来なら仙台伊達家を継ぐ立場だったが、大坂城に人質として送り込まれ、豊臣秀次事件関連で宇和島の領主となった。

しかし、秀吉に気に入られ秀頼の家臣の立場として成長した。

時は豊臣家から徳川家の世となり、政宗としては豊臣色が濃い秀宗を宇和島に残し別家とし、本家は別の子を継がせた。

徳川家の顔色を見ての世継ぎだったと思われます。

本年3月の城巡りでは、深夜高速バスと列車を乗り継いで宇和島駅に到着。

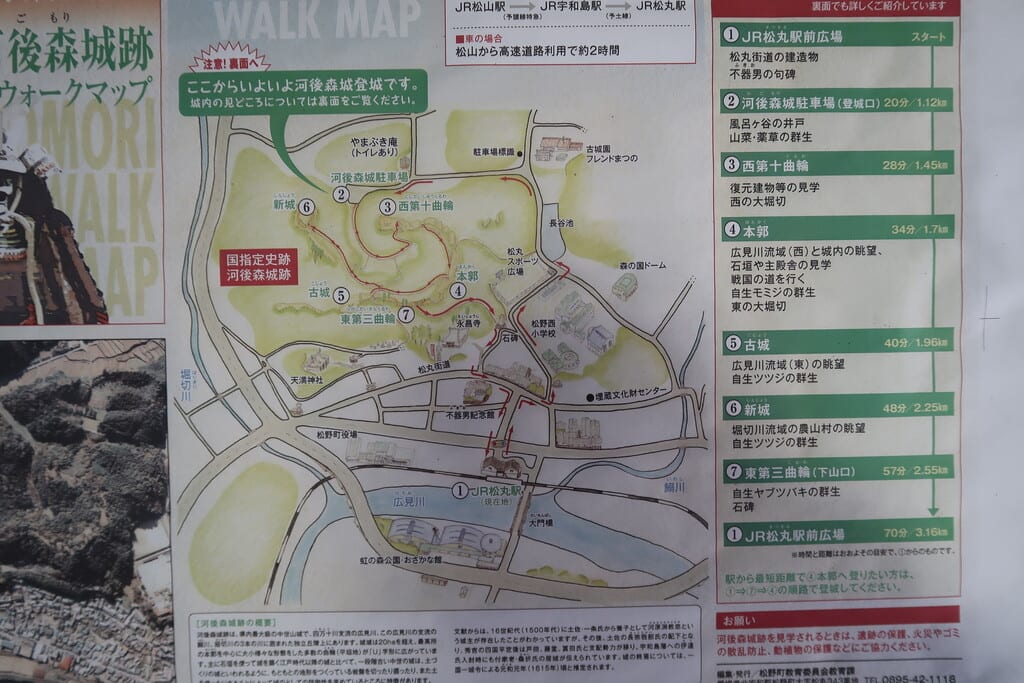

路線バスで河後森城に向かった。

途中で鬼北町を過ぎる。

実はこの町は我が姓のルーツ。

祖父の生まれた地で今も本家が残る。

昔、本家を訪れた両親は『遠かった。疲れた。山奥の辺鄙な場所。』

『生活水準が低い!』

『お爺さんが行商に出て滋賀県に来たのも生活のためや』

という感想を述べた。

祖父の家は、村の庄屋で武士身分、

あるいは宇和島藩足軽の家、と聞いてる。

詳しく調べたわけではないので不確かだが、いずれにせよ仙台から連れてきた家臣でも自慢できる家柄でもなさそうだ。

この付近は四万十川水系に属しどちらかというと土佐と関係が深い。

河後森城は、高知県との境に近く国境を守る城と言ってよい。

整備されていて城跡を楽しめました。

江戸時代、伊達家は河後森城の城代として家老の桑折氏に治めさせた。

桑折は「こおり」と読む。

伊達家の親族で福島県伊達郡桑折がルーツ。秀宗が宇和島城主となった時に政宗が家老として付けたのである。

ところで、宇和島城の登城道の入り口に「桑折門」という長屋門が残されている。

桑折家の屋敷がここにあったからだ。

夕方4時前、桑折門の裏側のロッカーにバッグを置いて、急いで天守に向かった。

ギリギリセーフだが、見学する時間がない。

係員のオジサンが、『もう閉鎖時刻なので、料金は無料にする。片付けするので、その間に急いで見学してください。』

と、親切に言ってくれたので、百名城スタンプを押して一番上の階まで登りざっと見学して立ち去りました。

もう少しゆっくりと見学したかったな。

というか、冬は16時で閉鎖、早すぎじゃないですか?

この後、城を出て伊達博物館など城下町を見学して17時過ぎに桑折門に戻った。

なんと、閉門されてる!

天守のオジサン、城自体は18時まで開園してる、と言ってたのになんでやねん!

南側の門も閉まっていて、どこからも城に入る隙間がない。

結局、ロッカーの荷物を取り出すのをあきらめて、近くのホテルに宿泊しました。

バッグのなかには着替えが入ってたのだが…

夕食は商店街の天ぷら屋さんでたらふく食べて、ホテルで胆石症再発しのたうちまわった。

翌朝、開門後ロッカーからバッグを取り出すことできた。

たまたま近くのホテルで良かったものの、遠くの都市のホテルだったら大変な時間ロスをしたに違いない。

この後、大洲城に向かったが、

腹部の違和感を持ったままの見学となってしまった。

祖父の故郷の宇和島でこんなツラい思いをすることになったのは、

近くに来たのに本家に立ち寄らず墓参りもしなかったからだろうか?

宇和島は、板島、

いや、

痛島となりましたわ

以上おしまい。

□■□■□■□■□■□■□■□■

地名パズル

仁 △

長賀 △

◯◯◯城←△△県

手市辺

市*市

↑↑↑↑

愛△和△

知△歌△

県県山県

県

*、正式にはひらがなの市名

ヒント、なまはげ県

この問題は以前にも出題したような気がするが忘れた…

答えは次回!

Φ(*^ひ^*)Φ

次回は、冬休み、クリスマス頃に配信します。

その頃にはコロナおさまってるかな?

豪雪、インフルエンザとのトリプルパンチで悲惨な状況になってたりして…

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

夏バテひこにゃんにゃん様

Φ(*^ひ^*)Φ

返信感謝です。

先日、夢を見た。

カトマンズを出発し砂漠を北上した。

途中で、カトマンズてどこや?

砂漠がある場所だっけ?

どこの国の首都だったか?

と悩んでるうちに目が覚めた!

最近、母の介護に追われて地図を見る機会が減った。

地図マガ発行してないからなおさら。

我ながら困ったもんですわ。

「地名夜話」冬まで発行しないと、またしてもマグマグによって強制的に休刊扱いにされてしまう。

復刊の手続きが面倒なので、どこか途中で突然に地名クイズを出題してみようかと思ってます。

宜しくです!

ひこにゃん、コロナでながらく休んでたが、今は毎日頑張って出動するようになった。

でもこの時期、ゆるキャラにとっては地獄。

猛暑、もうしょうがニャイ、

などとだじゃれ言ってる余裕ニャ~!

さて、ひこにゃん無事に夏を乗りきれるか?

心配だニャー、ニャー…

馬《●▲●》助ヒヒーン♪