2021年2月22日(土)、二日目。

缶コーヒー飲んで体調回復したので午後の探索に。

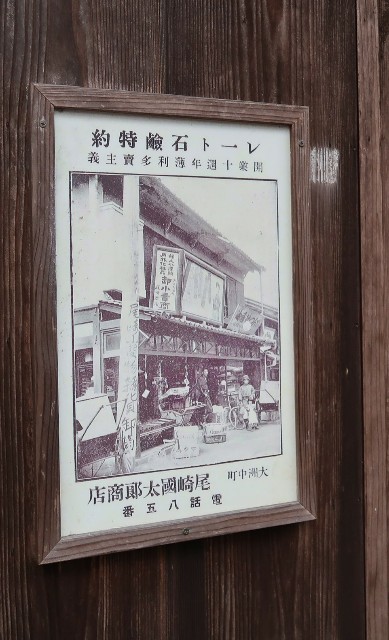

「おはなはん通り」

NHK朝ドラの舞台になりました。

ドラマ見てないけど、樫山文枝さんと高橋幸治さんのお姿は印象的ですよね。

再放送してほしい。

水路と屋敷の街並み、いい雰囲気で残ってます。

城下町歩きの醍醐味です

東京ラブストーリーのロケ地にもなったそうです。

このドラマも見てない…

城下町を右へ左へ巡回した後、

「旧八幡浜街道」

大洲と八幡浜を結ぶ街道。

三の丸の南側に位置する

「曹渓院」

大洲藩主加藤家の菩提寺

墓所に参拝。

石碑「少年中江藤樹当山天梁に学ぶ」

近江聖人中江藤樹は14歳の時この寺で勉学しました。

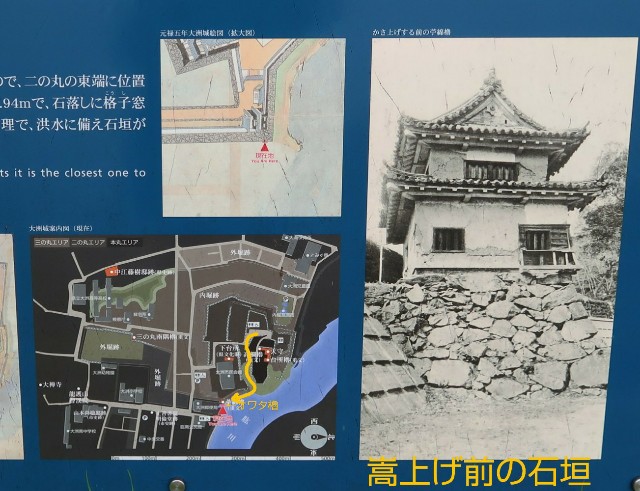

堀が見えてきました

大洲城外堀の南端部です。

左手が高校でその前の通りは

三の丸並木道と呼ばれ、ここに西門がありました。

石垣がいいですね。

外堀を眺める

ノーベル物理学賞を受賞された中村修二博士顕彰碑。

大洲高校出身だったのですね。

お姫様公園に来ました。

国重文の三の丸南隅櫓と国登録有形文化財の旧加藤家住宅が残されてる

「三の丸南隅櫓」

先に見た苧綿櫓と同じく二重櫓で袴腰型石落が付く。

この石落は外堀側にしか付いてないので間近では撮影してない。

外堀側からの望遠画像で確認できます

苧綿(おわた)櫓と違って内部公開されてます。

ちらっと見ました。

どこの城でも櫓の内部は基本的に収蔵庫なので武骨・素朴な造りなのであまり興味ありません。

「旧加藤家住宅」

大正時代に造られた旧大洲藩主の邸宅。

内部は立入禁止で、外から眺めるのみ。

映画「男はつらいよ」のロケ地になったそうな。

格式あるお殿様のお家の雰囲気を味わえます。

というか、江戸時代の木造櫓と大正時代の洋風似の建築物が並んでる姿が面白い。

石垣とカーブを描く道が城下町の名残を思わせます

そして、

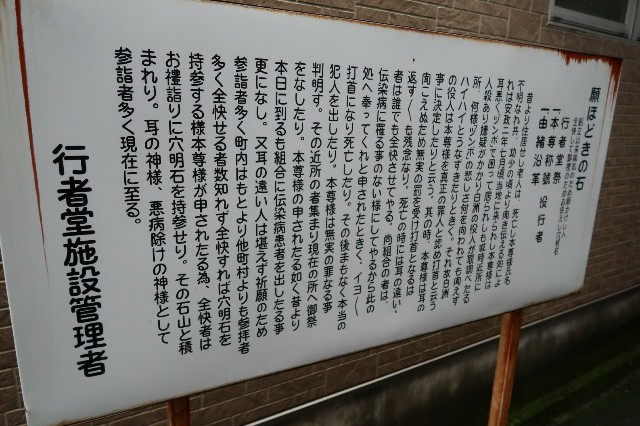

「至徳堂」

中江藤樹邸跡です。

ここを見たくてわざわざ遠回りして巡回してきたが、こちらは裏口。

裏門の隙間から内部をのぞいただけ。

反対側に表門があり内部見学できるのにこの時は気づかなくて、このまま立ち去った。

今思うと残念無念、後悔しきり…

バス停三の丸

内堀に戻りました

このはT字路になっていて、外堀横の南の通路から三の丸に侵入した敵はここで突き当たり左右に分かれて内堀沿いを進むことになる。

兵が分散させられるのです

内堀通路

折れて曲がる道になってる。

13時00分。

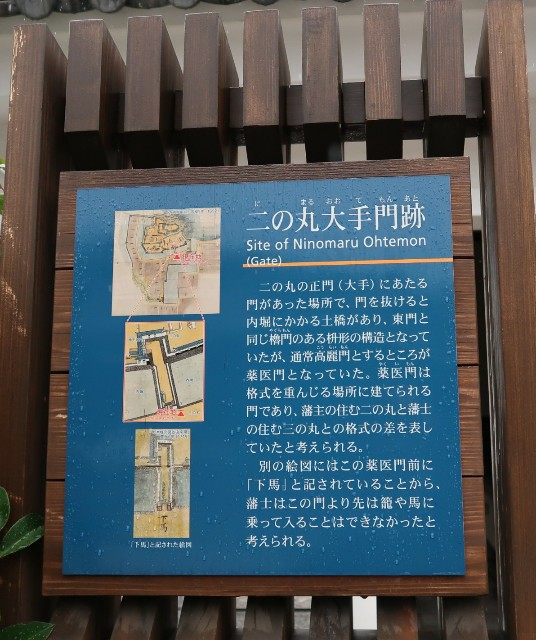

大手口に戻りました。

これで城下町探索終わり。

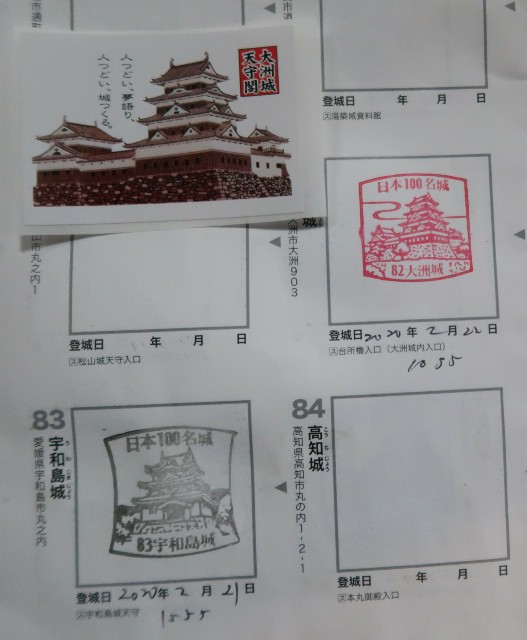

臥龍山荘など見逃した史跡多いけど、大雑把なりに城下町の全体像をつかめて満足しました。

我がひこにゃん城下町より雰囲気いいんじゃないか?と思います。

うーん、悔しいなぁ…

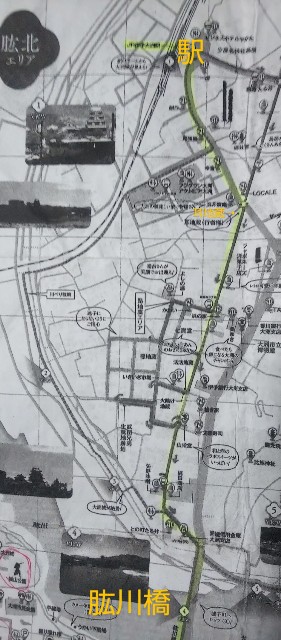

大洲駅へ戻ります

途中に

武田成章生誕地。

なんと、五稜郭設計者。

町歩きをすると犬が棒に当たる方式でいろんな史跡を発見できるという嬉しさ、

やめられないです

13時30分「伊予大洲駅」

松山行きのバスは長時間待ちになるため汽車で行くことにしました。

次回へ続く~

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

我が家の近くの川によく来ます

餌をついばんでます

馬《●▲●》助ヒヒーン♪