2019年3月31日(日)

二日目、

"眼下の町並みを見る

下山する前に北上し、

『南二の丸』

を確認した。

夏なら藪になってるかも?

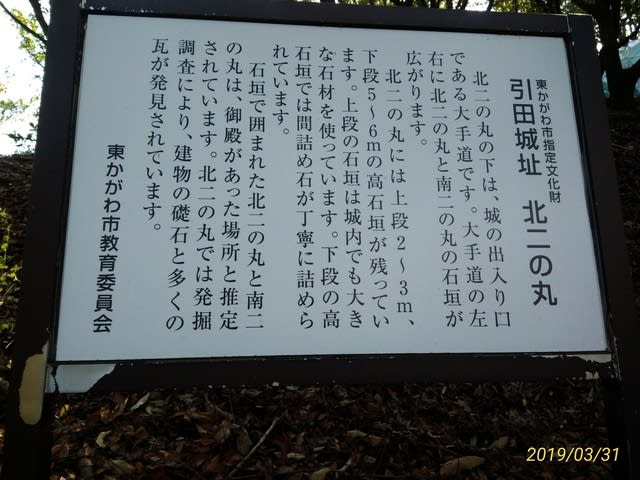

北二の丸、東二の丸への分岐

すぐに引き返し、

再び、西の郭に戻った。

これより下山する。

10時40分、

港側登山口に降りました。

約2時間40分、山のなかを歩き回った。

そして、

10時54分

讃州井筒屋敷で、

続百名城スタンプget!

次の汽車まで約一時間待ちなので、

屋敷を見学することにした。

入場料は300円也。

ボランティアガイドのおじさんが屋敷内を案内してくれました。

この屋敷は、

江戸時代より醤油と酒造りを行っていた商家。

建物は江戸後期から明治期に建築されたもの。

当主はその後、高松だったかな?

移られたので、現在は観光施設になりました。

話を聞いてたら、写真撮るのを忘れて、全く画像がありません。

屋敷のパンフレットももらい忘れたのか、手元にないので、

ここでは再現できません。

庭にいくつもある灯籠が、それぞれ違う形で、傘灯籠というの変わったものもあった。

欄間の飾りも凝ってました。↑香川県のネット画像を拝借。

蔵には鼠返しとして取り付ける斜め板をはめる仕掛けがあった。

屋根裏部屋は杜氏が住み込む部屋で、寒さ対策として階段部分を板で閉められる仕組みになってた。

お風呂は五右衛門風呂ではなくて、

桶風呂でした。

小さい頃、五右衛門風呂だった我が輩としては羨ましい限りであった。

このほか、色々聞いたが忘れた。

約40分、丁寧な解説でした。

そして、

11時42分、引田駅。

結局、午前中四時間、

引田で過ごしました…

弟夫婦が、長い連休をとって

本日、フランスの隣の国へ出かけました。

娘夫婦と孫に会うためです。

羨ましいですな。

我が輩も例年なら、今の時期は遠征の準備をしてるのですが、

今年は出かけない。

大型連休に、楽しみが無い。

トホホや…

馬《●▲●》助ヒヒーン"