現在、博物館では

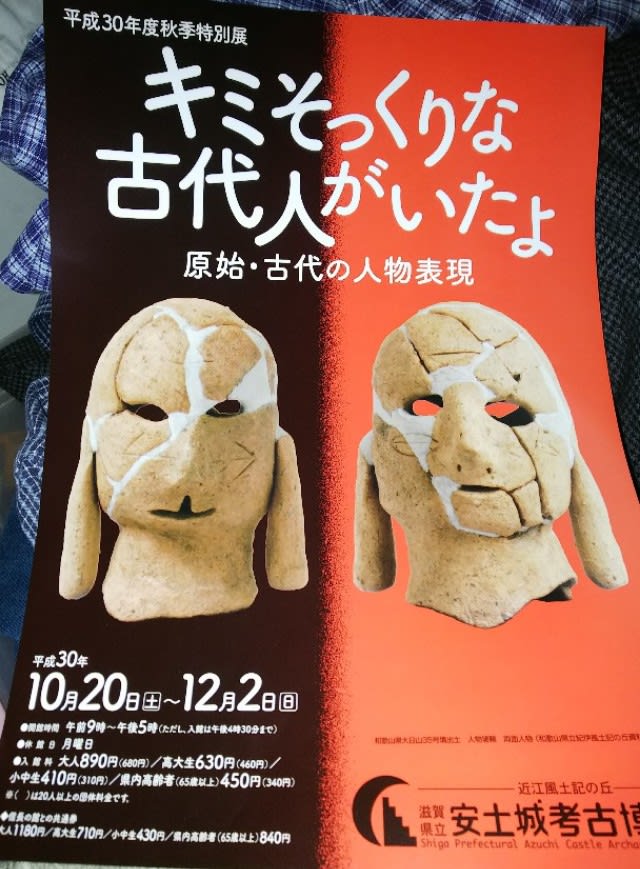

『キミそっくりな古代人がいたよ』

というヘンテコリンなタイトルの特別展が開催されてます。

それにともなう講座が11月17日(土)があり、聴講しました。

この時期の休日はお出かけシーズンなので、さすがに満員御礼とはいかないけど根強い古代ブームもあり、そこそこの入りでした。

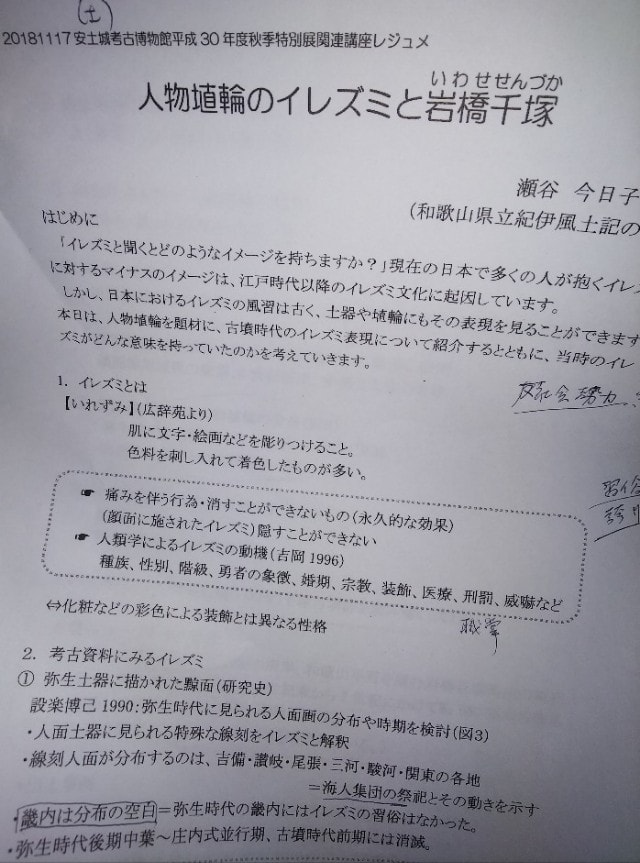

講座のタイトルは

『人物埴輪のイレズミと岩橋千塚』

講師は、

和歌山県立紀伊風土記の丘資料館主査学芸員

瀬谷今日子さん。

別名キョンキョン!

いや、我が輩が勝手に名付けたのですが…。

年齢は、三十路後半。

あと少しで四十路?

キョンキョン、わざわざ和歌山県からはるばる来てくれました。

安土駅に降り立ち、思わず飛び出した一言は、

「寒~」

和歌山県は南国だから、さもありなん。

年齢も年齢なのでキツそうなスーツ・スカート姿ですわ。

というか、

講座の最中ずっと

髪の毛を左側に寄せたり、元に戻したり、耳の後ろに寄せたり、

この繰り返し!

髪の毛無い我が輩に対する当て付けか!

そんなに気になるなら髪の毛ショートにしたらどないやねん?

資料館勤務ですが、館内での事務は後回し、通常は古墳発掘現場に入り浸りの状態だそうで、

さらに休日は主婦業で忙しい。

そんなわけで、自分の身なりに気をつかう暇もない考古学女子さんのようです。

考古学女子といえば、小牧山城跡発掘で今や押しも押されぬ人気者となった小野友記子主査さんも、

本来は古代の遺跡調査が専門。

考古学女子さんは、可愛い系が多いですよね。

て、我が輩の主観ですが…。

ということは、

午後の講座にも関わらず眠らずに講師さんの顔ばかり見てたんかい!

という突っ込みが入りそうなので、

ちょこっと、内容を紹介。

まずは、展示会のチラシの画像

イレズミ埴輪が2体

と思ったが、実はこれ裏表が顔の両面人物埴輪(国重文)。

表も裏も顔の埴輪は、国内初めてだとか?

顔のイレズミには

「← 鼻→」が刻まれてる。

この矢印は羽根を表現してるらしい。

矢羽根かな?

出土した場所は

和歌山市の紀伊風土記の丘、

『岩橋(いわせ)千塚古墳群』国史跡

和歌山県の古墳の半分ぐらいがこの丘に集中してるそうです。

古墳群の中の「大日山35号墳」(前方後円墳)

の西側の造り出しから出土した。

西側は、このような首ばかりの埴輪ばかり。

一方、東側の造り出し部は、胴体ばかり出土した。

ならば、一体を2つに分けて両側に埋めたのか?

と考えられますよね。

そこで、重ね合わせたが、

合う組み合わせが1つも無かった。

つまり、別々に首と胴体の埴輪が造られた、ということになる。

どんな意味があるのか?

謎ですな。

弥生時代、全国で顔にイレズミされた埴輪が出土してるが、

実は、畿内が空白地域になってる。

※ちなみに、和歌山県・滋賀県は畿内ではありません。

現在、イレズミというとマイナスイメージ、反社会的という意味で、

イレズミした外人さんが温泉に入れないなどと、

物議がかもされてますが、

このイメージは江戸時代以降の文化に起因してる。

古代では、

馬など動物を扱う人、海人など非農業的な人、武人男性などがイレズミをしてた。

イレズミは特定の職掌集団の象徴として彫られたようです。

で、弥生時代の人面埴輪の分布と海部(安曇氏など)の分布を重ねてみるとほぼ合致する。

古代のイレズミは刑罰や習俗というよりも

特定の集団を表す表現だったようです。

これらのことから、

ヤマト王権と特定集団との支配、非支配の関係を示唆する説もある。

イレズミの模様は、羽根の他に髭をあらわすものもあり、

また時代差、地域差もいろいろ。

イレズミ埴輪の出土は5世紀頃から近畿地方周辺から始まり、6世紀頃から関東方面が増えていく傾向にある。

さらに、イレズミと紋様のパターンと地域との関連について詳述されたが、

ここで説明するのは難しいので割愛します。

気がついたらあっという間に一時間半の講座が終わりました。

たまたま偶然、何の思い込みもなく受けたが、非常に有意義な講座でした。

全国の城跡は、古墳跡と重なる部分が多い。

先日訪れた大依山古墳群、小谷城の近くの雲雀山古墳群、虎御前山古墳群など、合戦の陣地として改変されたりしてます。

古墳群巡りもいいんじゃないでしょうか?

遠いけど紀伊風土記の丘に行きたくなりましたよ。

講座の最後に、スーツ姿の講師さんの足元を見たら、

オシャレと遠遠いくたびれた土色のリュックがありました。

考古学女子さんは、

やっぱり髪の毛を後ろにくくり、作業ズボンを履いた姿が似つかわしい

と、思いました。

馬《●▲●》助ヒヒーン♪

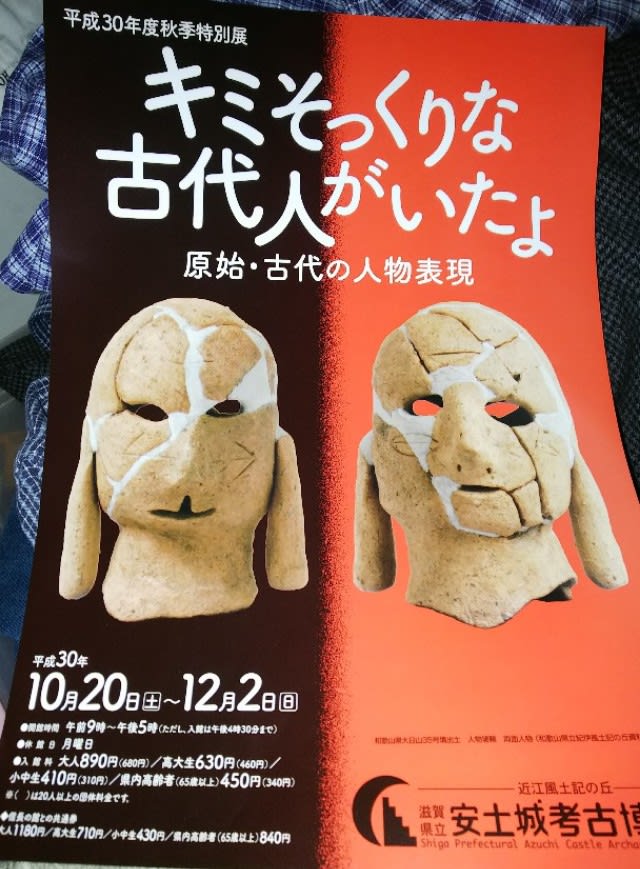

『キミそっくりな古代人がいたよ』

というヘンテコリンなタイトルの特別展が開催されてます。

それにともなう講座が11月17日(土)があり、聴講しました。

この時期の休日はお出かけシーズンなので、さすがに満員御礼とはいかないけど根強い古代ブームもあり、そこそこの入りでした。

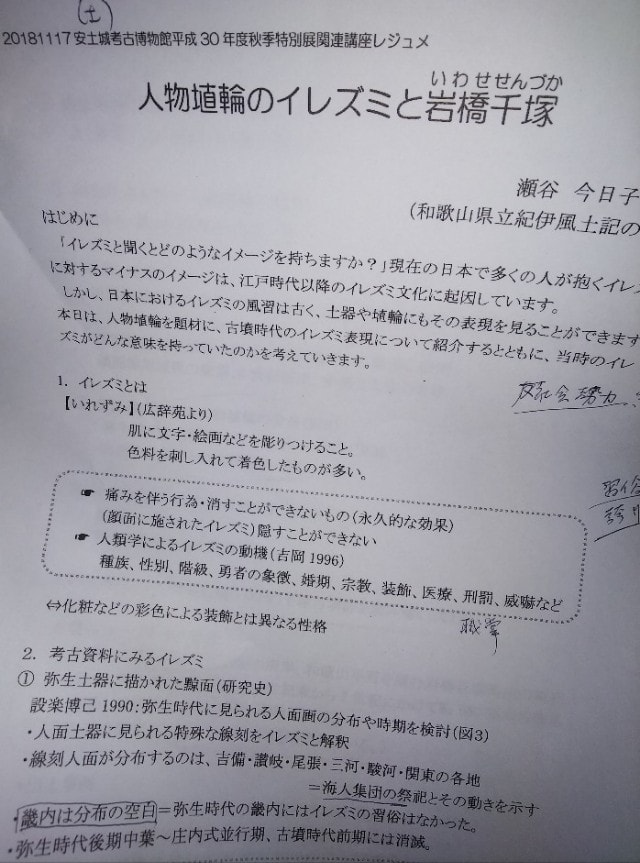

講座のタイトルは

『人物埴輪のイレズミと岩橋千塚』

講師は、

和歌山県立紀伊風土記の丘資料館主査学芸員

瀬谷今日子さん。

別名キョンキョン!

いや、我が輩が勝手に名付けたのですが…。

年齢は、三十路後半。

あと少しで四十路?

キョンキョン、わざわざ和歌山県からはるばる来てくれました。

安土駅に降り立ち、思わず飛び出した一言は、

「寒~」

和歌山県は南国だから、さもありなん。

年齢も年齢なのでキツそうなスーツ・スカート姿ですわ。

というか、

講座の最中ずっと

髪の毛を左側に寄せたり、元に戻したり、耳の後ろに寄せたり、

この繰り返し!

髪の毛無い我が輩に対する当て付けか!

そんなに気になるなら髪の毛ショートにしたらどないやねん?

資料館勤務ですが、館内での事務は後回し、通常は古墳発掘現場に入り浸りの状態だそうで、

さらに休日は主婦業で忙しい。

そんなわけで、自分の身なりに気をつかう暇もない考古学女子さんのようです。

考古学女子といえば、小牧山城跡発掘で今や押しも押されぬ人気者となった小野友記子主査さんも、

本来は古代の遺跡調査が専門。

考古学女子さんは、可愛い系が多いですよね。

て、我が輩の主観ですが…。

ということは、

午後の講座にも関わらず眠らずに講師さんの顔ばかり見てたんかい!

という突っ込みが入りそうなので、

ちょこっと、内容を紹介。

まずは、展示会のチラシの画像

イレズミ埴輪が2体

と思ったが、実はこれ裏表が顔の両面人物埴輪(国重文)。

表も裏も顔の埴輪は、国内初めてだとか?

顔のイレズミには

「← 鼻→」が刻まれてる。

この矢印は羽根を表現してるらしい。

矢羽根かな?

出土した場所は

和歌山市の紀伊風土記の丘、

『岩橋(いわせ)千塚古墳群』国史跡

和歌山県の古墳の半分ぐらいがこの丘に集中してるそうです。

古墳群の中の「大日山35号墳」(前方後円墳)

の西側の造り出しから出土した。

西側は、このような首ばかりの埴輪ばかり。

一方、東側の造り出し部は、胴体ばかり出土した。

ならば、一体を2つに分けて両側に埋めたのか?

と考えられますよね。

そこで、重ね合わせたが、

合う組み合わせが1つも無かった。

つまり、別々に首と胴体の埴輪が造られた、ということになる。

どんな意味があるのか?

謎ですな。

弥生時代、全国で顔にイレズミされた埴輪が出土してるが、

実は、畿内が空白地域になってる。

※ちなみに、和歌山県・滋賀県は畿内ではありません。

現在、イレズミというとマイナスイメージ、反社会的という意味で、

イレズミした外人さんが温泉に入れないなどと、

物議がかもされてますが、

このイメージは江戸時代以降の文化に起因してる。

古代では、

馬など動物を扱う人、海人など非農業的な人、武人男性などがイレズミをしてた。

イレズミは特定の職掌集団の象徴として彫られたようです。

で、弥生時代の人面埴輪の分布と海部(安曇氏など)の分布を重ねてみるとほぼ合致する。

古代のイレズミは刑罰や習俗というよりも

特定の集団を表す表現だったようです。

これらのことから、

ヤマト王権と特定集団との支配、非支配の関係を示唆する説もある。

イレズミの模様は、羽根の他に髭をあらわすものもあり、

また時代差、地域差もいろいろ。

イレズミ埴輪の出土は5世紀頃から近畿地方周辺から始まり、6世紀頃から関東方面が増えていく傾向にある。

さらに、イレズミと紋様のパターンと地域との関連について詳述されたが、

ここで説明するのは難しいので割愛します。

気がついたらあっという間に一時間半の講座が終わりました。

たまたま偶然、何の思い込みもなく受けたが、非常に有意義な講座でした。

全国の城跡は、古墳跡と重なる部分が多い。

先日訪れた大依山古墳群、小谷城の近くの雲雀山古墳群、虎御前山古墳群など、合戦の陣地として改変されたりしてます。

古墳群巡りもいいんじゃないでしょうか?

遠いけど紀伊風土記の丘に行きたくなりましたよ。

講座の最後に、スーツ姿の講師さんの足元を見たら、

オシャレと遠遠いくたびれた土色のリュックがありました。

考古学女子さんは、

やっぱり髪の毛を後ろにくくり、作業ズボンを履いた姿が似つかわしい

と、思いました。

馬《●▲●》助ヒヒーン♪