2022年9月30日

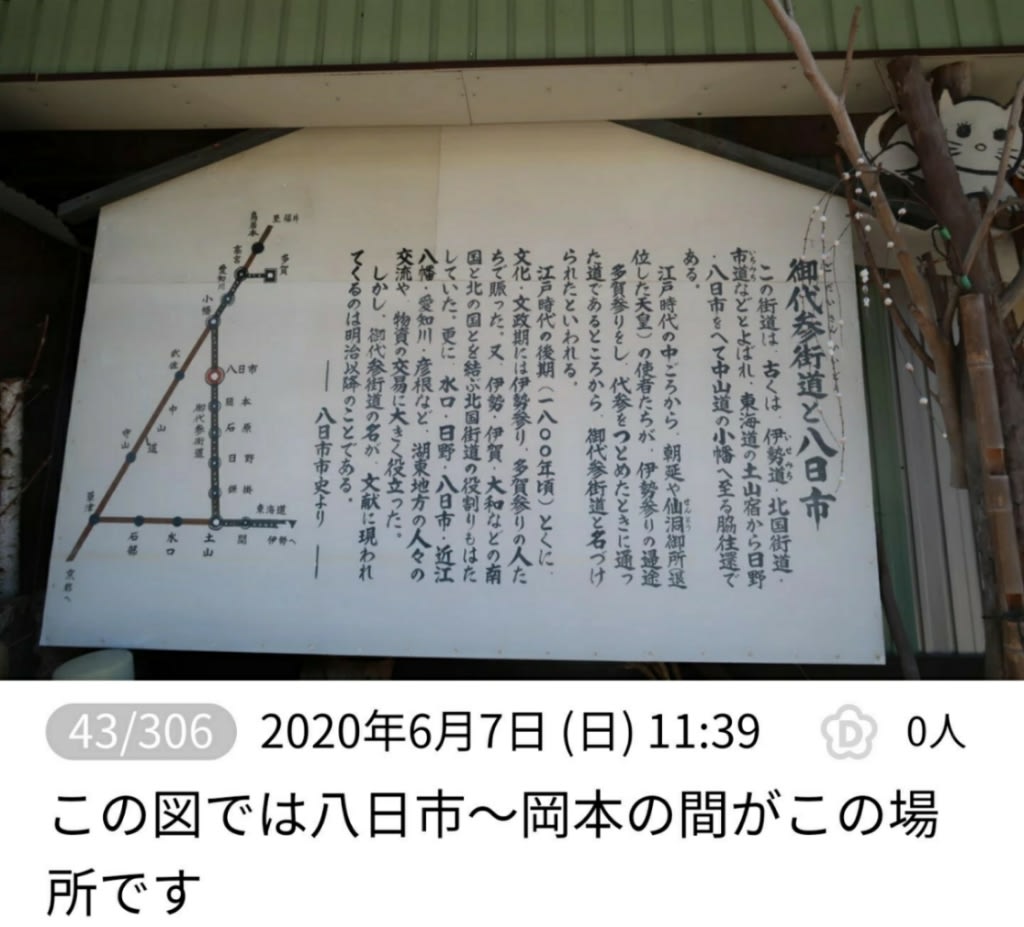

愛知川ルートを南下し、

13時12分

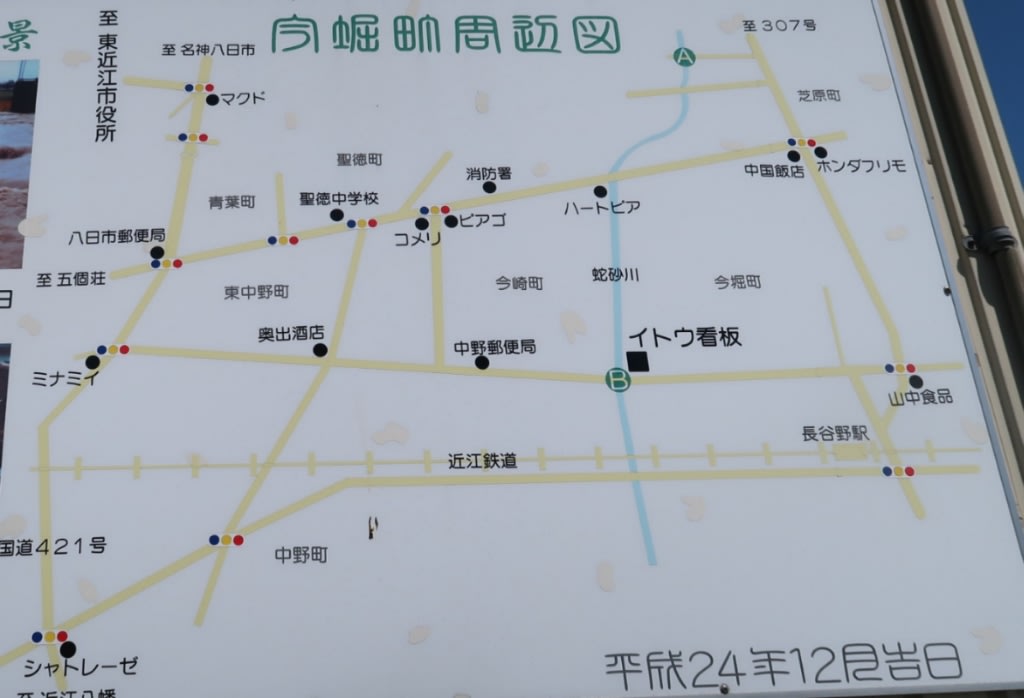

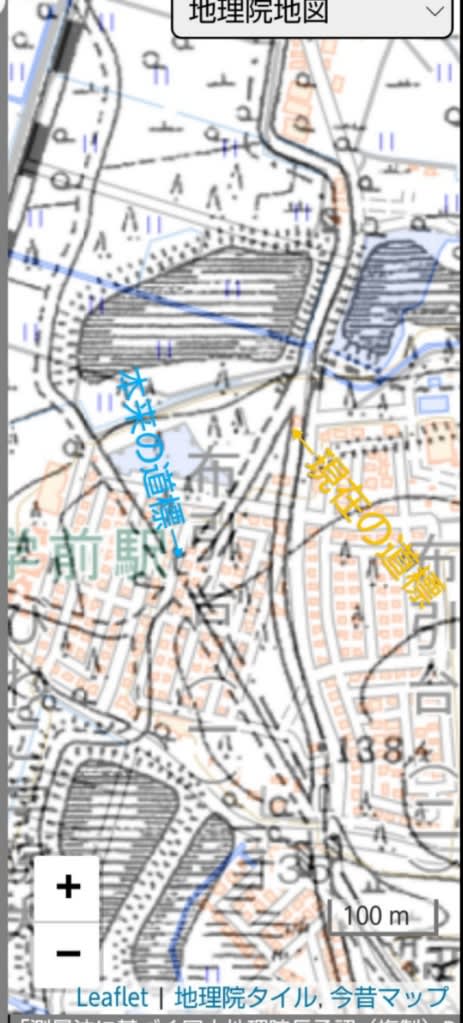

建部南町で小幡・新堂ルートに合流した。

本道はこのまま真っ直ぐ八日市駅方面へ南下するが、今回はここで北上し新堂ルートを歩くことにした。

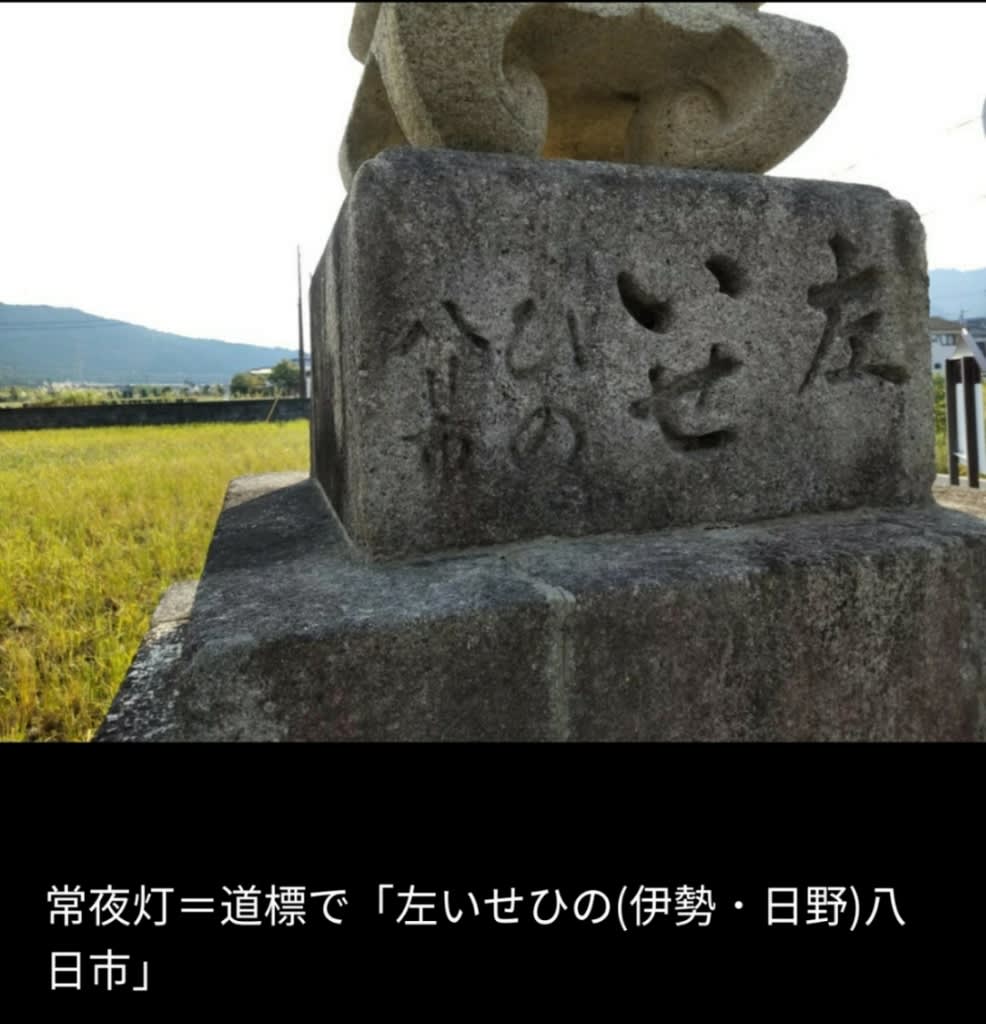

本道はこのまま真っ直ぐ八日市駅方面へ南下するが、今回はここで北上し新堂ルートを歩くことにした。常夜灯のある合流地点を右折、

この道は小幡ルートですでに歩いた道です。

以前にも紹介した交差点に来ました。

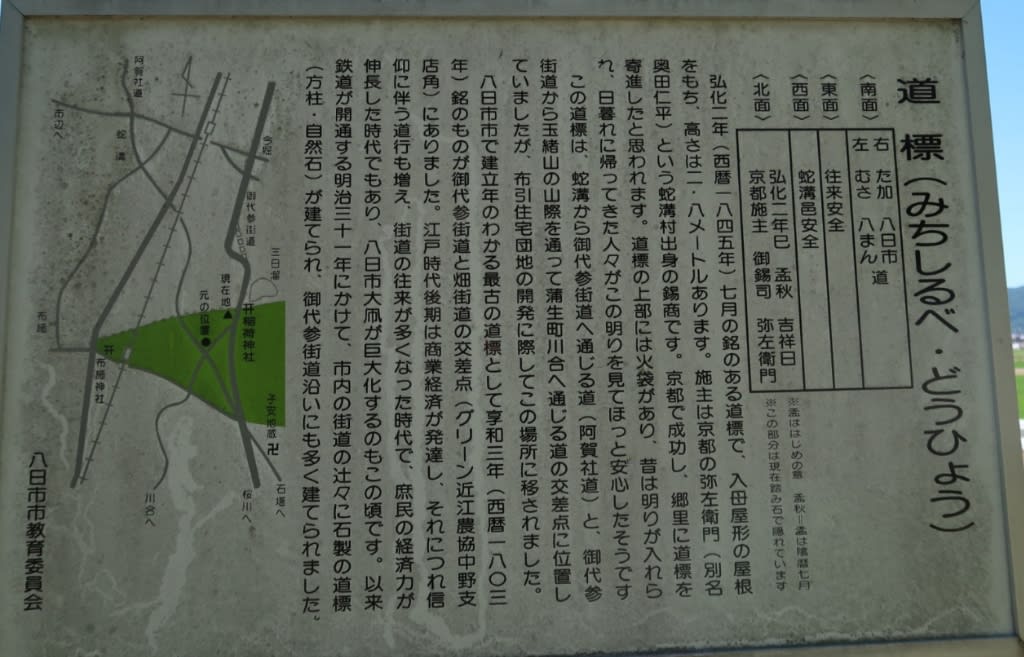

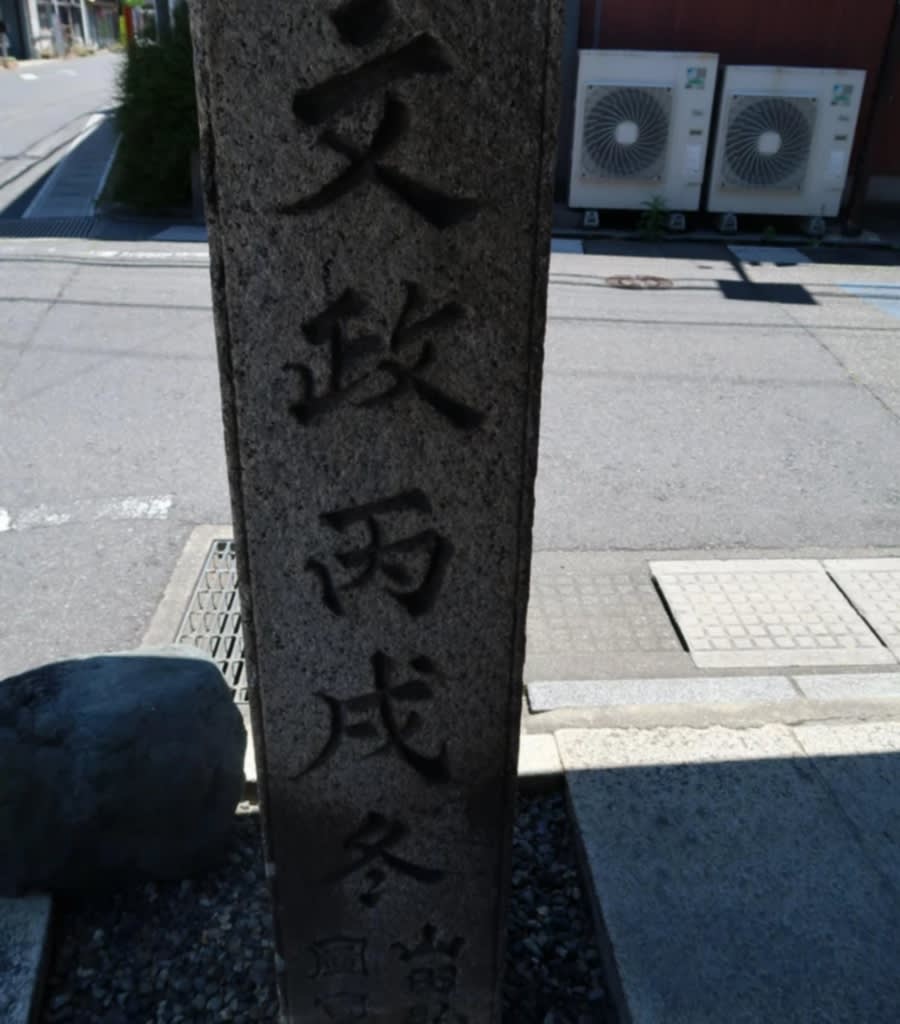

右手角の民家に道標。

右手角の民家に道標。左手に地蔵堂が2つ並んでる。

この道が新堂ルート。

この道が新堂ルート。

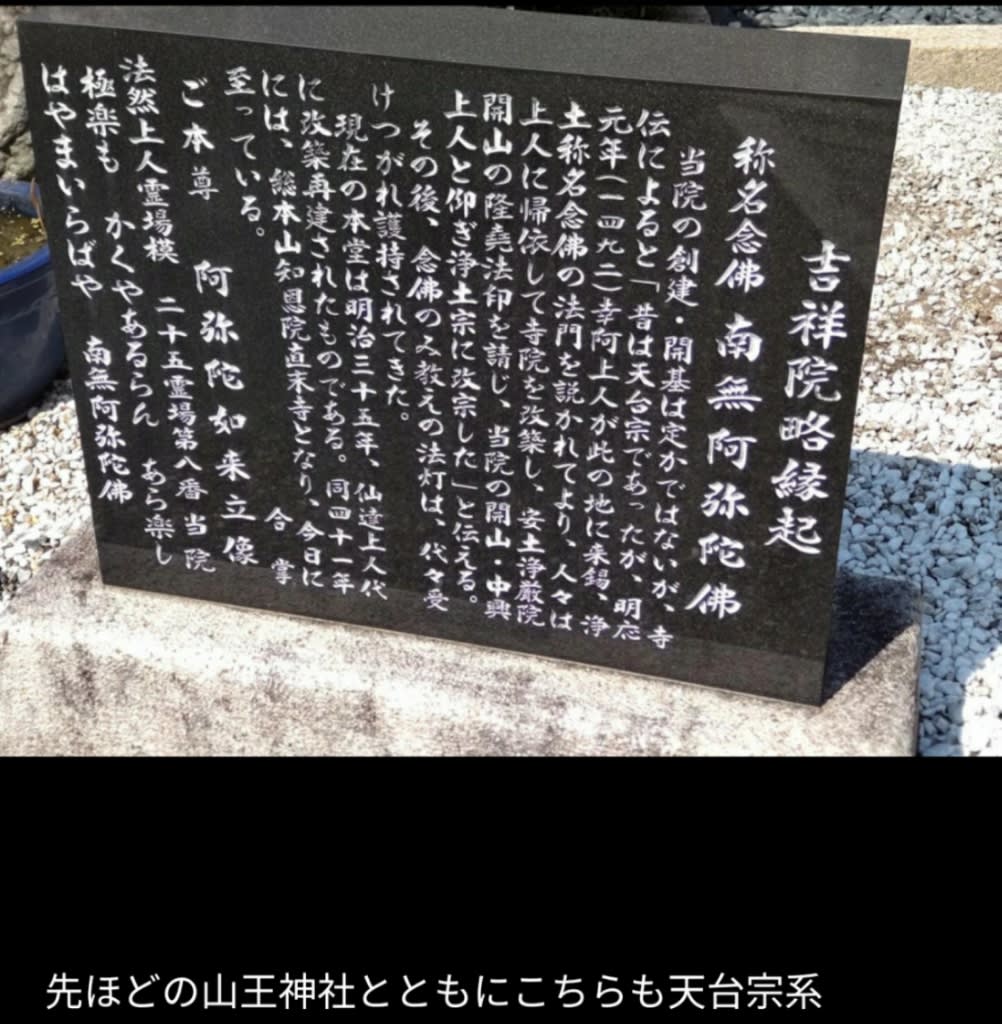

でその前に「金賞寺」に立ち寄った。

境内に「横内平翁」碑がある。

境内に「横内平翁」碑がある。実はこの碑の礎石が道標で「右愛知川道」と書いてあるそうな。

しかし、一生懸命文字を探したがよくわからない。

うーん残念無念…

この愛知川道は中山道の愛知川宿への道という意味だと思うので新堂ルートのどこかに建ってたものだと思われる。

仕方ないのであきらめて2つ地蔵堂から新堂ルートを北上しました

仕方ないのであきらめて2つ地蔵堂から新堂ルートを北上しました

13時29分

近江鉄道の踏切で県道と合流。

踏切を越えると左手に「吉住池」

踏切を越えると左手に「吉住池」池だが水が見えない

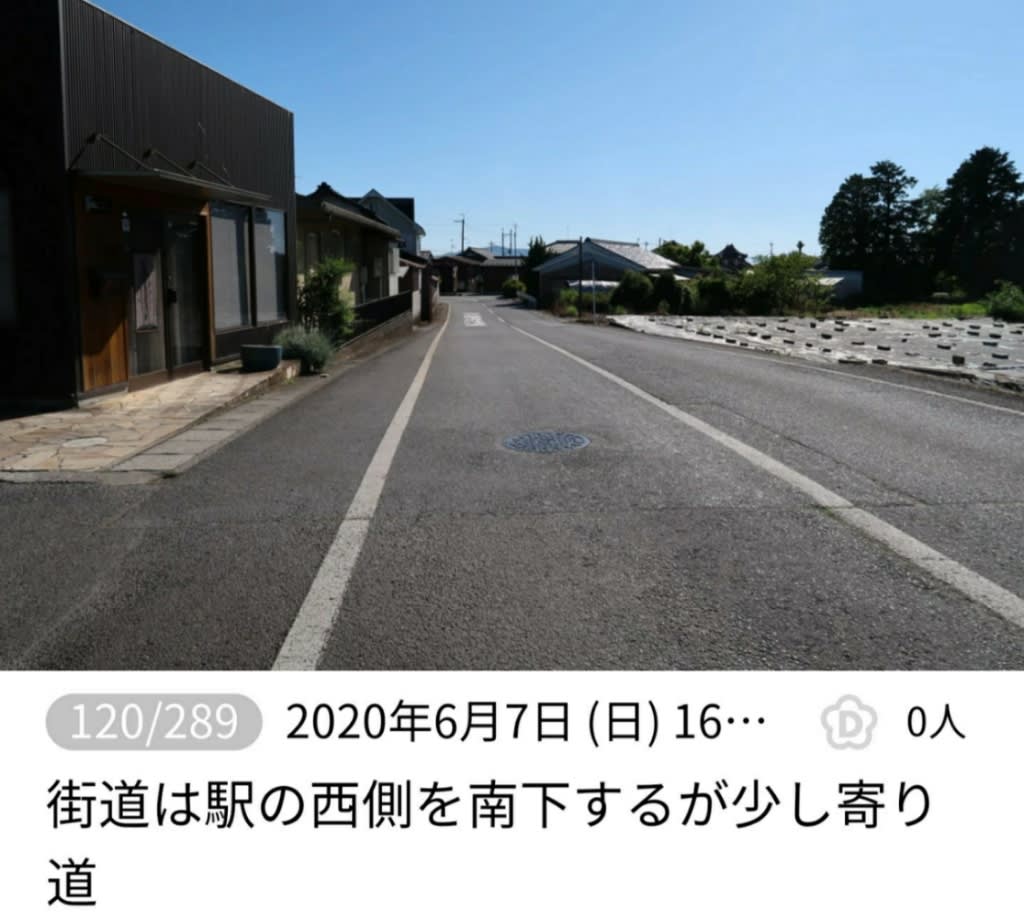

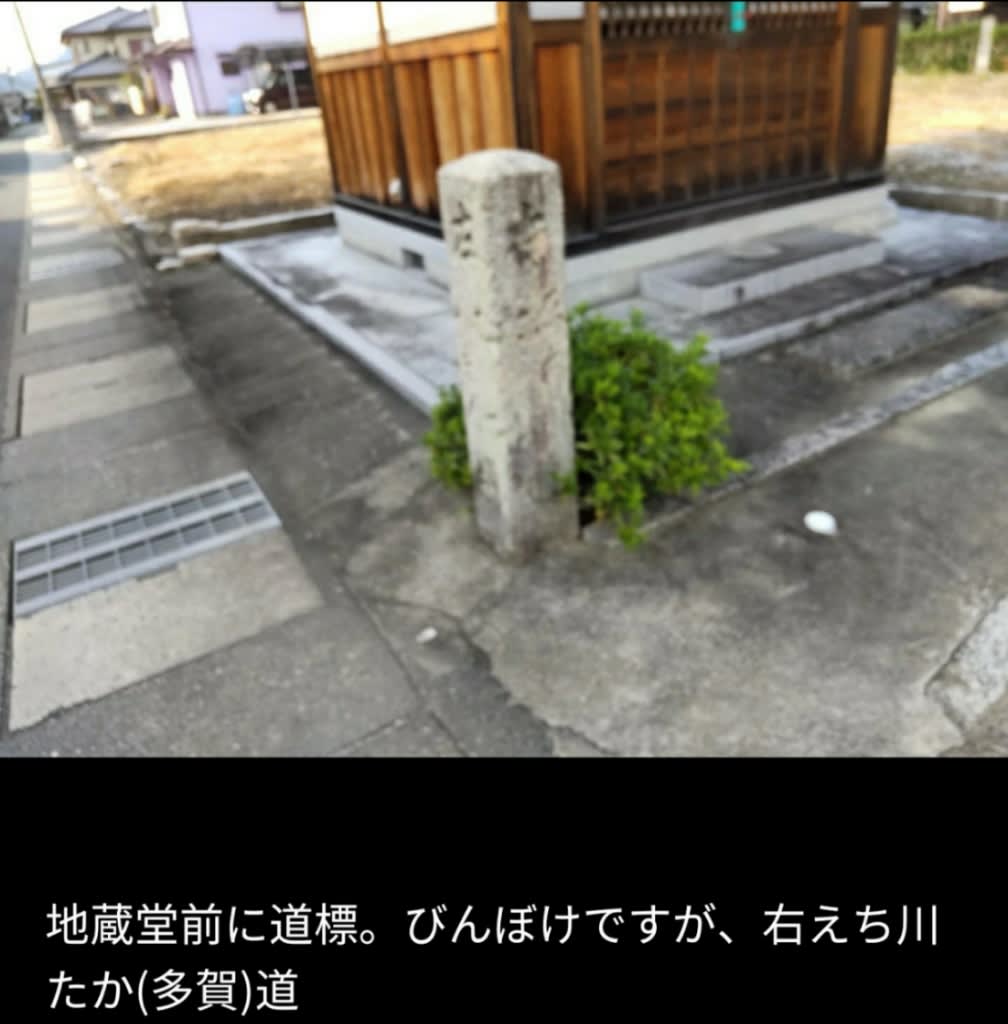

街道は地蔵堂の横を北上するが、ちょこっと寄り道

街道は地蔵堂の横を北上するが、ちょこっと寄り道「北山古墳」

この付近は数百基の古墳群で、北山古墳は最大だとか?

この付近は数百基の古墳群で、北山古墳は最大だとか?横穴石室が開いていて中を拝見しました。

恐いので覗いただけですが…

なお西へ行くと瓦屋寺の参道があります。

紅葉の名所で聖徳太子ゆかりの寺です。

今回は時間がないのでパスした。

もとに戻って北上する。

もとに戻って北上する。街道はこのまま真っ直ぐ進むが、

ここでまた寄り道

現代の道標、建部神社への道

向こうの山裾を見てます。

向こうの山裾を見てます。「堀之内城(館)」という城跡、館跡があったそうです。

詳細不明、遺構も残っていなくて現在は水田地帯があるのみ。

詳細不明、遺構も残っていなくて現在は水田地帯があるのみ。

道の右手には「山の神古墳」

石室しか残ってないので奈良の石舞台古墳のミニチュア版みたい。

石室しか残ってないので奈良の石舞台古墳のミニチュア版みたい。といっても、実は石舞台古墳はまだ未踏。我ながら情けない…

13時55分、街道は建部神社に向かいます。

13時55分、街道は建部神社に向かいます。鳥居です。

街道は鳥居前で右折するが、その前に参拝します。

街道は鳥居前で右折するが、その前に参拝します。鳥居の文字は久邇宮(くにのみや)様の直筆。

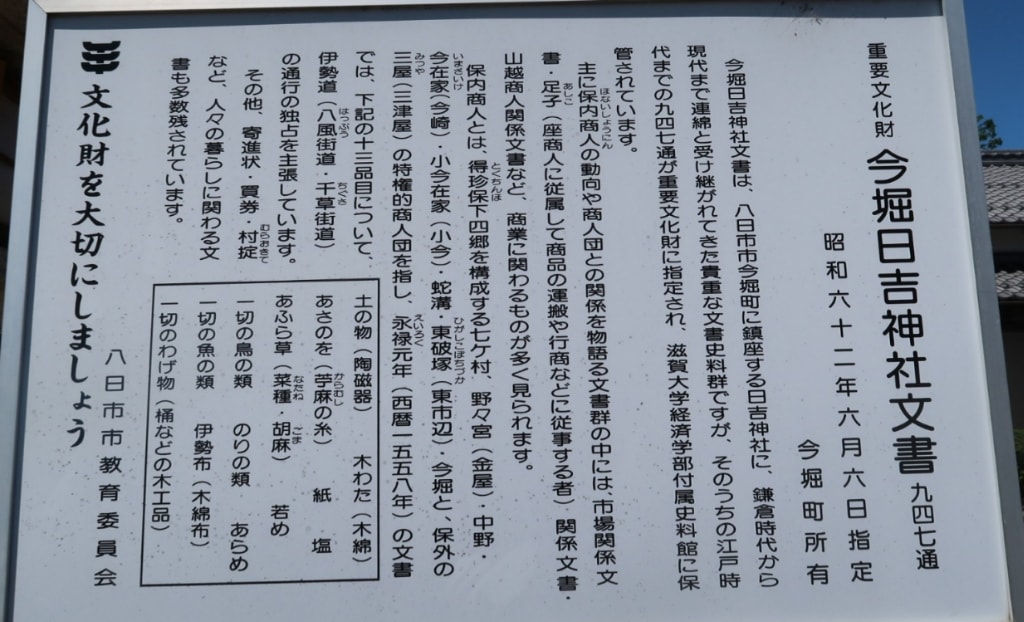

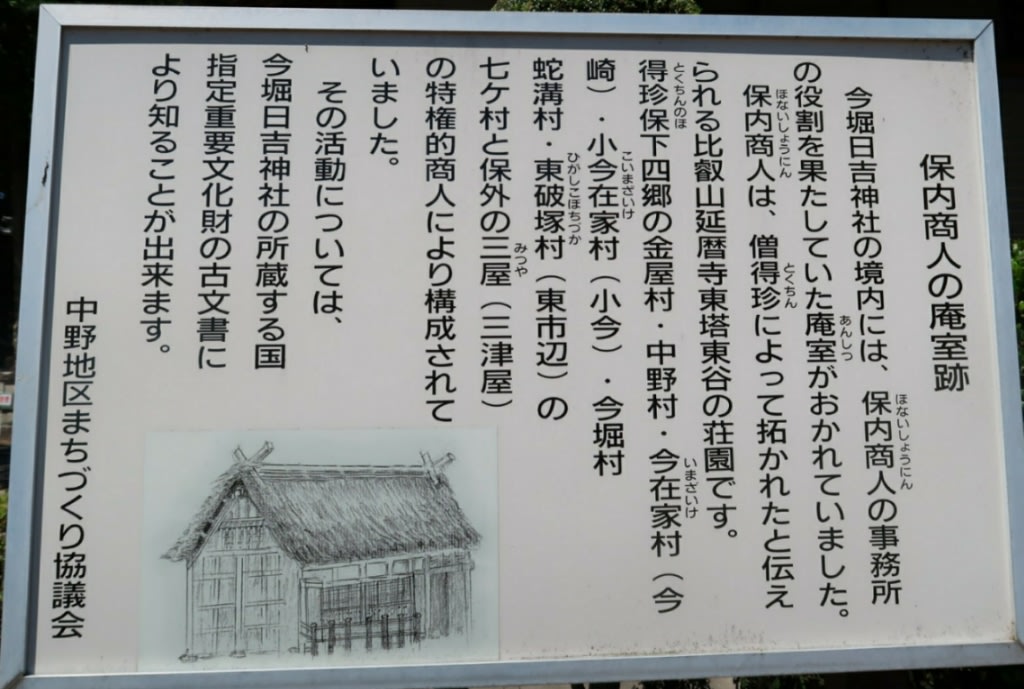

この建部神社は近江一宮でした。

つまり五個荘近辺は古代近江国の中心地だったわけです。

後に国府が大津市瀬田に設置されたため建部神社は瀬田に移されて現在の建部大社となって存立してます。

瀬田の建部大社のほうが有名になってるが、本家本元はこちらなのです。

参拝したら、境内を掃き掃除されてる方がおられた。

参拝したら、境内を掃き掃除されてる方がおられた。挨拶すると、なんと!宮司さんでした。

詳細な由緒を教えていただいた。

この宮司さん、現役時代に中学校の校長をされていて我が母校の校長もされたそうで、奇縁に驚きました。

「癌封じの欅」

宮司さんがおられるので近寄れず撮影のみ。

この先の突き当たりの山の上に箕作山城がある。

この先の突き当たりの山の上に箕作山城がある。信長と六角氏の戦いがあった城跡で佐久間と秀吉などが攻めました。

ほとんどの人が南の太郎坊あるいは北の貴船神社方面からハイキングコースを登られるが、実はこの建部神社からも登山道があります。

ちゃんと整備されてるので是非ともこのルートを利用してほしいものです。

話がはずんで20分ほど時間を消費しそのために帰りの電車時間が気になりこの後大慌てで北上するはめになってしまったのです

街道歩き、急ぎます!

続く

馬《●▲●》助ヒヒーン♪