長生町露木地区は、阿南市役所の西約3kmのところ

中大野町北傍示地は、阿南市役所の西北西約7kmのところ

阿南市役所南側の県道23号線を西へ、約500mで信号を右(北西)へ、県道130号線です

約700mの「富岡新橋」手前の信号を左(南西)へ、桑野川右岸堤防上の道路です

約800mで右(北西)へ、桑野川の「宝橋」を渡ります

道成に桑野川沿いの土手下道を約900mで

右手に泉八幡宮が南向きに鎮座します

前の道路脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

境内南西側約100mに一ノ鳥居が南西向きに建っています、後方の樹叢が泉八幡宮です

泉八幡宮の社號標です

ニノ鳥居です

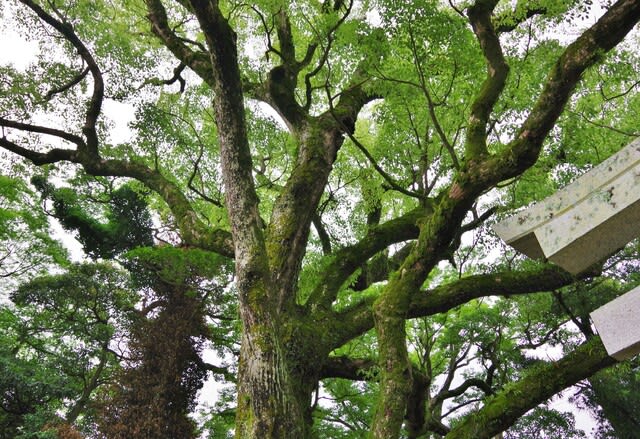

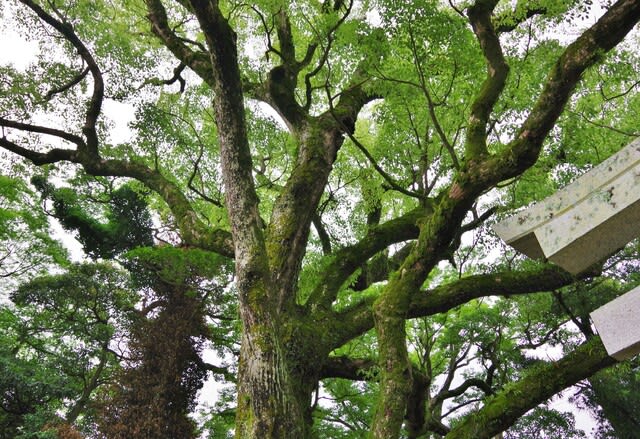

境内入口東側に目的のクスノキです

境内南西端にも大きな木が見えます

境内に入って北西側から

北側から

案内板です

クスノキ クスノキ科

常緑高木(暖地)

3本の葉脈が目立ち、春から夏にかけて新葉になり、古い葉は紅葉して落ちる。

阿南市巨樹保存会

東側から見上げました

境内南西側の境内社です

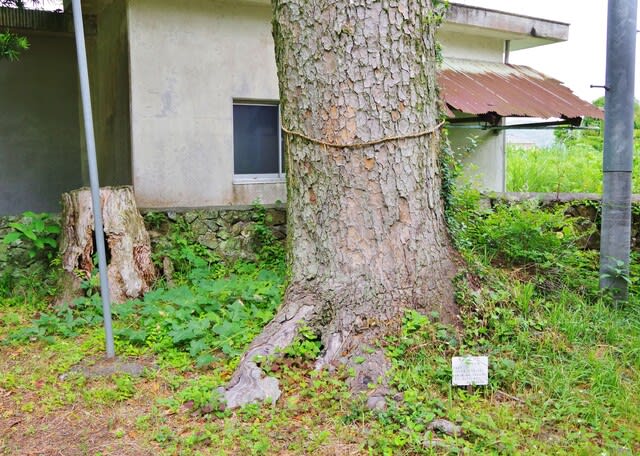

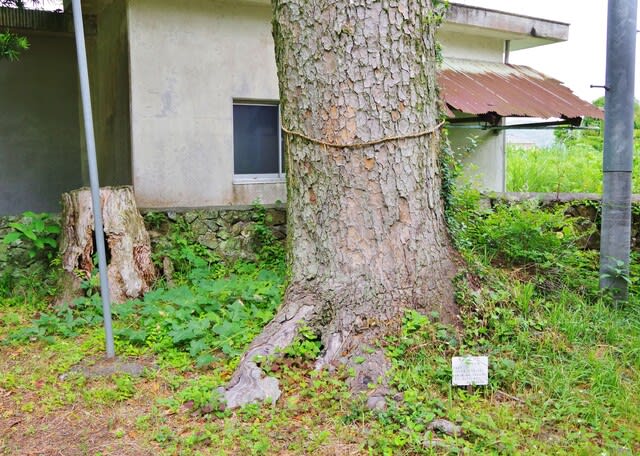

境内社脇に立っているのはタブノキです

タブノキの案内板です

タブノキ クスノキ科

常緑広葉樹(暖地)

山地や海岸部に自生する。八丈島では樹皮を黄八丈の染めに用いる。

阿南市巨樹保存会

モミノキです

案内板です

モミ マツ科

針葉高木

日本固有種。主に内陸の谷間や湿潤な緩い傾斜に生育する。幹は直立し、枝は水平に伸びる。

阿南市巨樹保存会

カヤノキのようです

説明版です

泉八幡宮縁起

本庄協議会・総代会

創建年次不詳。白鳳期673年頃この地入河山に鎮座すると伝わる。

天喜 2年(1054)、再建する

寛治年間1090年頃、隆禅寺の鎮守神となり、神事を行うのは別当として隆禅寺この地にあったと言われる支院泉福寺であった。

文和 3年(1354)、地頭職橘氏清原氏連署文書に「在所八幡宮前」の文言あり、すべてに八幡宮があったことが読み取れる。

永和 2年(1376)、大原・上荒井・大谷・明谷・本庄五ケ村の産土神となる。

天文 2年(1533)、四国管領細川持隆、本庄城主清安芸守乗真に命じ社殿を上葺する。

元亀 2年(1571)、三好長賢(長慶弟)名で社殿の上葺が行われる。

文録 5年(1596)、泉福寺僧快尊、藩祖蜂須賀家政の支援を得る。蜂須賀家の長久、氏子繁栄を願い氏子と共に社殿を新たに建立する。竹原庄五社惣社にふさわしい欅造りの見事な建築であったと伝わる。

享保 8年(1723)、外、五ケ村氏子、上葺、鳥居、灯籠、狛犬奉納する。

明和 8年(1771)、祭囃子出来る。

安永 4年(1775)、拝殿左右随神奉納する。

安政 元年(1854)、馬場先石灰岩自然石の灯籠建つ。

明治 3年(1870)、八幡神社と改称なる。

大正12年(1923)、境内入口玉垣奉納する。

昭和 5年(1930)、境内入口大鳥居、灯籠奉納する。

昭和15年(1940)、だんじり新調する。

昭和24年(1949)、惣蔵神社外八社(小神さん)境内遷座する。

平成 元年(1989)、祇園囃子、青年拍子30年ぶりに復活する。

平成 4年(1992)、打ち子女子参加。例祭10月第3日曜日とする。

平成10年(1998)、本庄歌舞伎、村芝居、カラオケ等で親しまれた。農村舞台、旅殿建替える。苔むし時代を示す凝灰岩の石段改修する。

平成17年(2005)、地盤半分下げ石段拡張、小神さん八社合祀し、社殿新たに建立する。馬場開設する。鳥居、玉垣新たに奉納する。

平成30年(2018)、「浦安の舞」60数年ぶりに復活する。

令和 3年(2021)、宗教法人「泉八幡宮」と改称する。

令和3年1月吉日

三ノ鳥居です

手水舎です

石段を上がります

拝殿前から下の境内を見下ろしました

拝殿です

本殿です

では、次へ行きましょう

2024・6・11・7・00

中大野町北傍示地は、阿南市役所の西北西約7kmのところ

阿南市役所南側の県道23号線を西へ、約500mで信号を右(北西)へ、県道130号線です

約700mの「富岡新橋」手前の信号を左(南西)へ、桑野川右岸堤防上の道路です

約800mで右(北西)へ、桑野川の「宝橋」を渡ります

道成に桑野川沿いの土手下道を約900mで

右手に泉八幡宮が南向きに鎮座します

前の道路脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

境内南西側約100mに一ノ鳥居が南西向きに建っています、後方の樹叢が泉八幡宮です

泉八幡宮の社號標です

ニノ鳥居です

境内入口東側に目的のクスノキです

境内南西端にも大きな木が見えます

境内に入って北西側から

北側から

案内板です

クスノキ クスノキ科

常緑高木(暖地)

3本の葉脈が目立ち、春から夏にかけて新葉になり、古い葉は紅葉して落ちる。

阿南市巨樹保存会

東側から見上げました

境内南西側の境内社です

境内社脇に立っているのはタブノキです

タブノキの案内板です

タブノキ クスノキ科

常緑広葉樹(暖地)

山地や海岸部に自生する。八丈島では樹皮を黄八丈の染めに用いる。

阿南市巨樹保存会

モミノキです

案内板です

モミ マツ科

針葉高木

日本固有種。主に内陸の谷間や湿潤な緩い傾斜に生育する。幹は直立し、枝は水平に伸びる。

阿南市巨樹保存会

カヤノキのようです

説明版です

泉八幡宮縁起

本庄協議会・総代会

創建年次不詳。白鳳期673年頃この地入河山に鎮座すると伝わる。

天喜 2年(1054)、再建する

寛治年間1090年頃、隆禅寺の鎮守神となり、神事を行うのは別当として隆禅寺この地にあったと言われる支院泉福寺であった。

文和 3年(1354)、地頭職橘氏清原氏連署文書に「在所八幡宮前」の文言あり、すべてに八幡宮があったことが読み取れる。

永和 2年(1376)、大原・上荒井・大谷・明谷・本庄五ケ村の産土神となる。

天文 2年(1533)、四国管領細川持隆、本庄城主清安芸守乗真に命じ社殿を上葺する。

元亀 2年(1571)、三好長賢(長慶弟)名で社殿の上葺が行われる。

文録 5年(1596)、泉福寺僧快尊、藩祖蜂須賀家政の支援を得る。蜂須賀家の長久、氏子繁栄を願い氏子と共に社殿を新たに建立する。竹原庄五社惣社にふさわしい欅造りの見事な建築であったと伝わる。

享保 8年(1723)、外、五ケ村氏子、上葺、鳥居、灯籠、狛犬奉納する。

明和 8年(1771)、祭囃子出来る。

安永 4年(1775)、拝殿左右随神奉納する。

安政 元年(1854)、馬場先石灰岩自然石の灯籠建つ。

明治 3年(1870)、八幡神社と改称なる。

大正12年(1923)、境内入口玉垣奉納する。

昭和 5年(1930)、境内入口大鳥居、灯籠奉納する。

昭和15年(1940)、だんじり新調する。

昭和24年(1949)、惣蔵神社外八社(小神さん)境内遷座する。

平成 元年(1989)、祇園囃子、青年拍子30年ぶりに復活する。

平成 4年(1992)、打ち子女子参加。例祭10月第3日曜日とする。

平成10年(1998)、本庄歌舞伎、村芝居、カラオケ等で親しまれた。農村舞台、旅殿建替える。苔むし時代を示す凝灰岩の石段改修する。

平成17年(2005)、地盤半分下げ石段拡張、小神さん八社合祀し、社殿新たに建立する。馬場開設する。鳥居、玉垣新たに奉納する。

平成30年(2018)、「浦安の舞」60数年ぶりに復活する。

令和 3年(2021)、宗教法人「泉八幡宮」と改称する。

令和3年1月吉日

三ノ鳥居です

手水舎です

石段を上がります

拝殿前から下の境内を見下ろしました

拝殿です

本殿です

では、次へ行きましょう

2024・6・11・7・00

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます