宮ヶ崎館跡は、宮崎城跡の直ぐ南側にあります

県道16号線バイパスを挟んで南側に鹿嶋神社が有り

その南側の畑地の中に遺構が残っています

宮崎城跡から500m程南です

宮崎城が詰の城で、宮ヶ崎館が居館部分と言うこともできそうです

東西に延びる道路の南側に堀跡があります、堀の中は薮に成っています

堀の切れ目は虎口の趾でしょうか

堀の内側には大きな土塁が残っています、北側道路からは薮が濃くてわかりませんでした

虎口状の部分を入った内側です、北側から東側に大きな土塁が廻っています

南側へ延びる堀と土塁の北西隅の部分です、ここから南の一部が農地に成ってしまって消えています

土塁と堀跡が、消えてしまった部分から繋がって南に延びています

南側は農地化されてしまって、土塁も低く成ってしまっています

東西110m南北150mほどの方形の居館跡でした

では、次へ行きましょう

県道16号線バイパスを挟んで南側に鹿嶋神社が有り

その南側の畑地の中に遺構が残っています

宮崎城跡から500m程南です

宮崎城が詰の城で、宮ヶ崎館が居館部分と言うこともできそうです

東西に延びる道路の南側に堀跡があります、堀の中は薮に成っています

堀の切れ目は虎口の趾でしょうか

堀の内側には大きな土塁が残っています、北側道路からは薮が濃くてわかりませんでした

虎口状の部分を入った内側です、北側から東側に大きな土塁が廻っています

南側へ延びる堀と土塁の北西隅の部分です、ここから南の一部が農地に成ってしまって消えています

土塁と堀跡が、消えてしまった部分から繋がって南に延びています

南側は農地化されてしまって、土塁も低く成ってしまっています

東西110m南北150mほどの方形の居館跡でした

では、次へ行きましょう

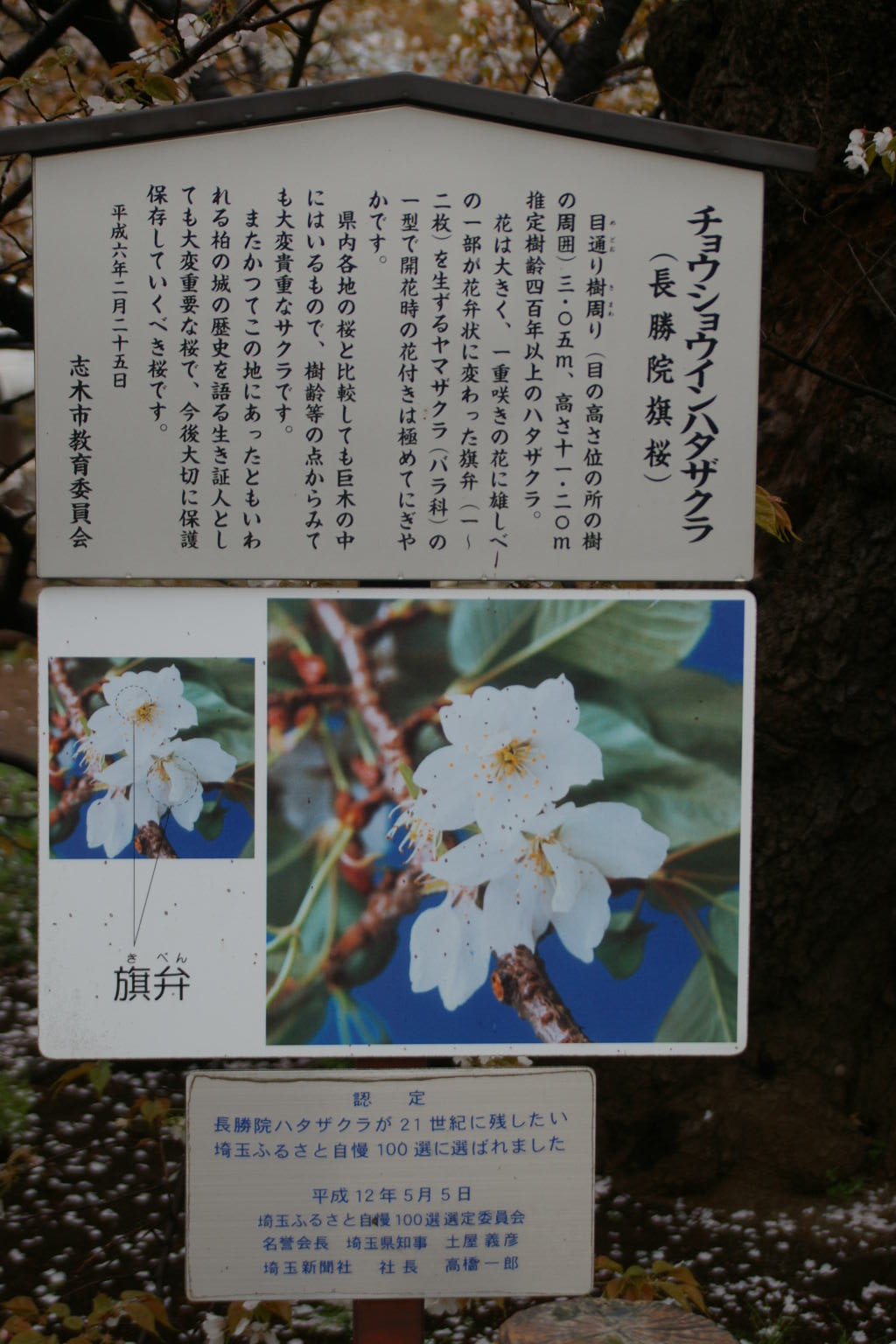

花びらが地面を覆います

花びらが地面を覆います