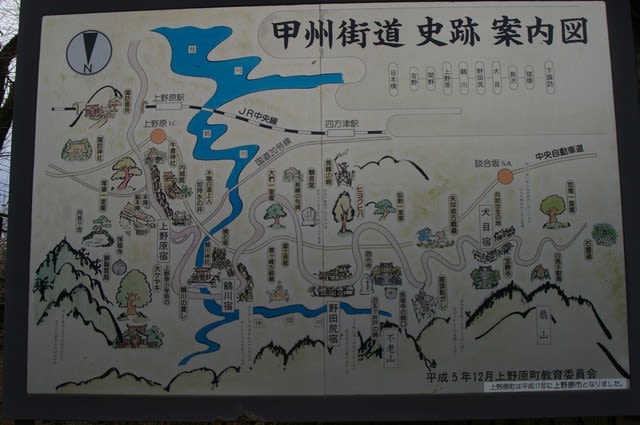

棚頭地区は、上野原市役所の西約6kmのところ

旧奥州街道沿いに点々と残る宿場の野田尻宿から北に下って

仲間川の北側(左岸)の道を西の山間に入ったところです

国道2号線から県道30号線を野田尻方面へ

坂道を下り切ると鶴川宿です、道路脇に「鶴川のケヤキ」を見て

坂道を登って行くと県道は真直ぐ野田尻宿方面に伸びています

道なりに県道を進むと、道路が左に大きく回って

野田尻宿へ登って行くところで、ここを西へ入ります

棚頭集落の手前で、左の仲間川へ下る道路が有ります

上野原市指定文化財「棚頭の仁王像」の案内板が目印です

降って橋を渡り右岸側へ、道路脇に案内板が出ています

目的のモミノキは八幡神社の境内に在ります

道路脇に広い所に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

八幡神社への参道です

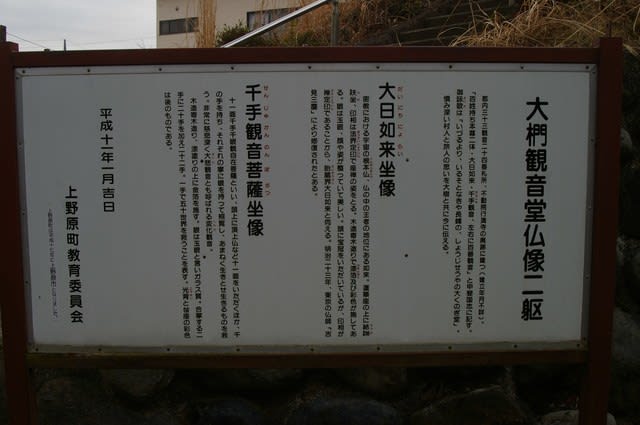

説明版です

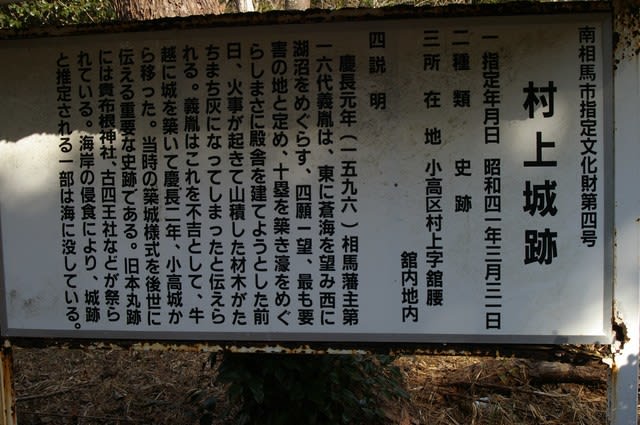

上野原市指定文化財

棚頭の仁王像

指 定/昭和56年3月17日

所在地/上野原市野田尻2461番地

天鼓山東林寺(八幡神社)の仁王門東の間に阿形像、

西の間に呍形像が配置されています。像高はいずれも

約2,3mです。トチ材の寄木造で、赤く彩色されて

います。やや素朴ながら仁王像らしい非常に力強い表

現が特徴で、異様な程に太い両腕や、両脚にかかる裾

をめくりあげて布裏を見せる表現、呍形像のもりあが

った肩と、あごを突き出して口を強く「へ」の字に結

び、小鼻を大きく膨らませる表現などには、塩山市・

放光寺仁王像の影響が感じられます。相州国境に近い

土地柄ですが、甲斐の仁王像らしさを感じさせ、北都

留地域でも希有な仁王像です。江戸時代後期から末期

の作と推定されます。

平成31年3月 上野原市教育委員会

ここから坂道を登って300mです

崖下側側に手摺りの付いたコンクリート舗装がされています

登って一曲がりしただけで石段が見えて来ました

石段の上に仁王門です

右に阿形像

左に呍形像です(ガラスが嵌められていて、映込みで上手く撮れませんでした)

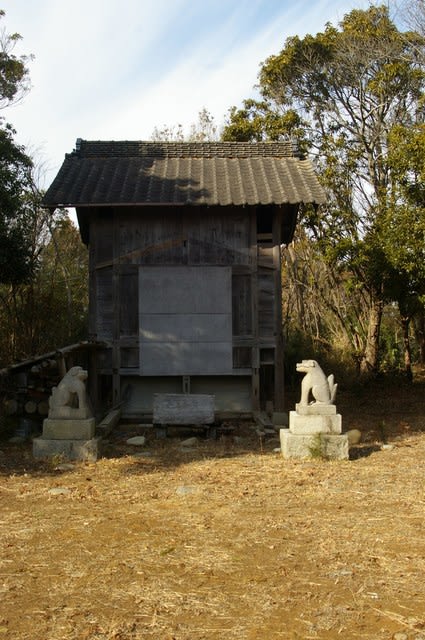

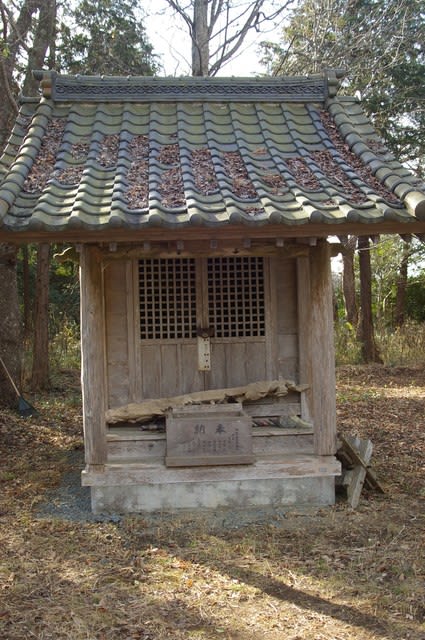

仁王門を潜ると正面に社殿です(元が寺院だった為神社らしくありません)

軒下には、鰐口と額には八幡神社の文字が有ります

目的のモミノキです

幹の先端部が折れて落ちています、地面には枯葉が敷き詰められています

サルノコシカケ科のキノコが生えてしまっていました、残念です

仁王門を社殿前から見ました

仁王門平面上の石碑は、棚頭地区に電灯線が引かれた記念碑です

では、次へ行きましょう

旧奥州街道沿いに点々と残る宿場の野田尻宿から北に下って

仲間川の北側(左岸)の道を西の山間に入ったところです

国道2号線から県道30号線を野田尻方面へ

坂道を下り切ると鶴川宿です、道路脇に「鶴川のケヤキ」を見て

坂道を登って行くと県道は真直ぐ野田尻宿方面に伸びています

道なりに県道を進むと、道路が左に大きく回って

野田尻宿へ登って行くところで、ここを西へ入ります

棚頭集落の手前で、左の仲間川へ下る道路が有ります

上野原市指定文化財「棚頭の仁王像」の案内板が目印です

降って橋を渡り右岸側へ、道路脇に案内板が出ています

目的のモミノキは八幡神社の境内に在ります

道路脇に広い所に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

八幡神社への参道です

説明版です

上野原市指定文化財

棚頭の仁王像

指 定/昭和56年3月17日

所在地/上野原市野田尻2461番地

天鼓山東林寺(八幡神社)の仁王門東の間に阿形像、

西の間に呍形像が配置されています。像高はいずれも

約2,3mです。トチ材の寄木造で、赤く彩色されて

います。やや素朴ながら仁王像らしい非常に力強い表

現が特徴で、異様な程に太い両腕や、両脚にかかる裾

をめくりあげて布裏を見せる表現、呍形像のもりあが

った肩と、あごを突き出して口を強く「へ」の字に結

び、小鼻を大きく膨らませる表現などには、塩山市・

放光寺仁王像の影響が感じられます。相州国境に近い

土地柄ですが、甲斐の仁王像らしさを感じさせ、北都

留地域でも希有な仁王像です。江戸時代後期から末期

の作と推定されます。

平成31年3月 上野原市教育委員会

ここから坂道を登って300mです

崖下側側に手摺りの付いたコンクリート舗装がされています

登って一曲がりしただけで石段が見えて来ました

石段の上に仁王門です

右に阿形像

左に呍形像です(ガラスが嵌められていて、映込みで上手く撮れませんでした)

仁王門を潜ると正面に社殿です(元が寺院だった為神社らしくありません)

軒下には、鰐口と額には八幡神社の文字が有ります

目的のモミノキです

幹の先端部が折れて落ちています、地面には枯葉が敷き詰められています

サルノコシカケ科のキノコが生えてしまっていました、残念です

仁王門を社殿前から見ました

仁王門平面上の石碑は、棚頭地区に電灯線が引かれた記念碑です

では、次へ行きましょう