虫川地区は、上越市役所の東約19kmのところ

国道253号線を東(十日町市)方面へ、虫川信号を南に入り県道503号坊金虫川線です

ほくほく線のガードを潜り、ほくほく線むしかわおおすぎ駅入口を過ぎてすぐに左へ県道503号線を進みます

細野川を渡ると間も無く県道右手に白山神社が西向きに鎮座します「虫川の大杉」(国指定)が見えています

境内前に整備されて 駐車場がありますので利用させて頂きました

駐車場がありますので利用させて頂きました

白山神社です

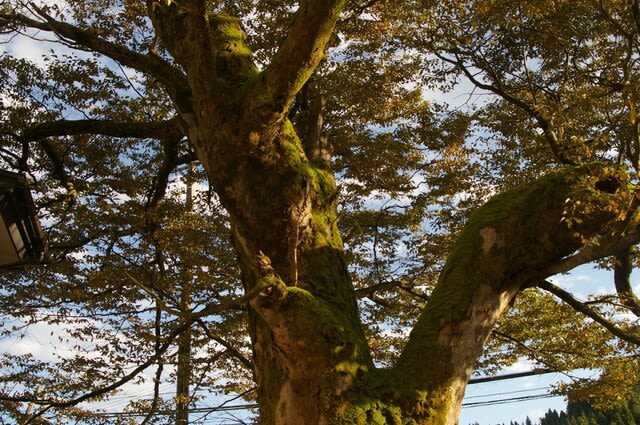

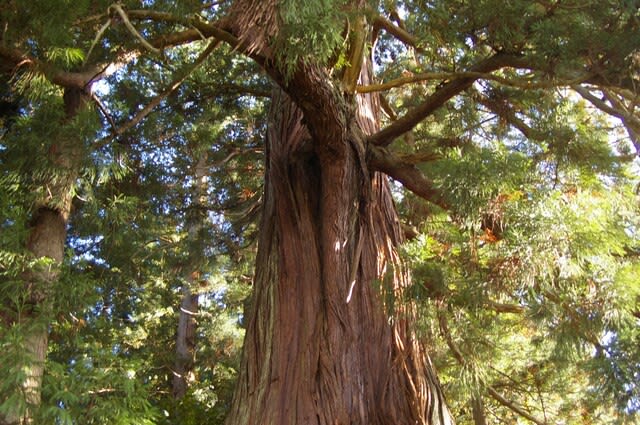

境内に入って直ぐに大杉です

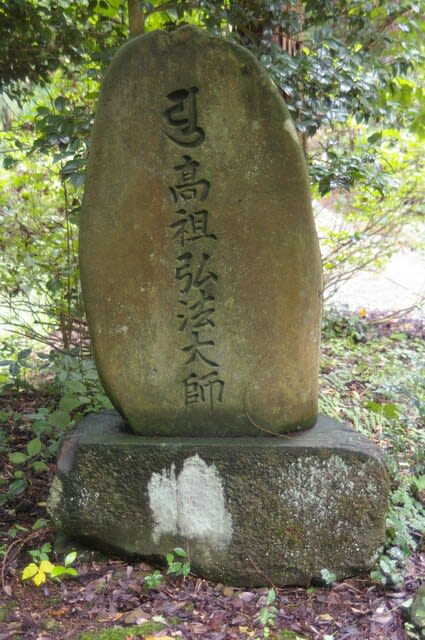

天然記念物標柱です

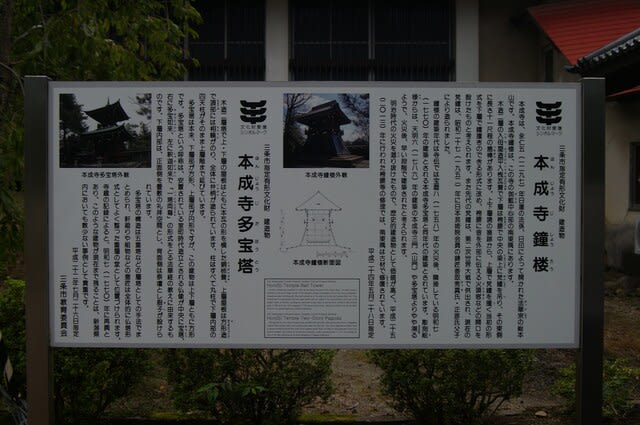

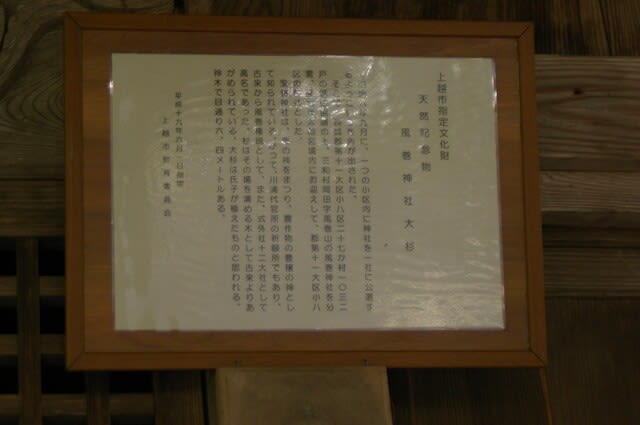

説明版です

天然記念物 虫川の大スギ

所在地 上越市浦川原区虫川1429

指定 昭和12年4月17日 文部省

所有者 白山神社

この大スギは、当地方の総鎮守白山神社の神木として、土地の人々が古くから大切に保護してきたもので、樹齢千年以上、目通り10.6m、樹の高さは、約30m、枝張りは、東方へ約14m、西方約13m、南方約8m、北方は12mに達している。

幹の西側地上約6mに、大きな穴があいているが、これは安政年間(約120年前)の大雪で、大枝が折れたため生じたものといわれている。

本樹は県内はもちろん、全国でも有数の大樹である。

昭和46年12月建立

上越市教育委員会

北側から

東側から

狛犬です

拝殿です

大きな本殿です

拝殿軒下に説明版の詳しい書面が有ります

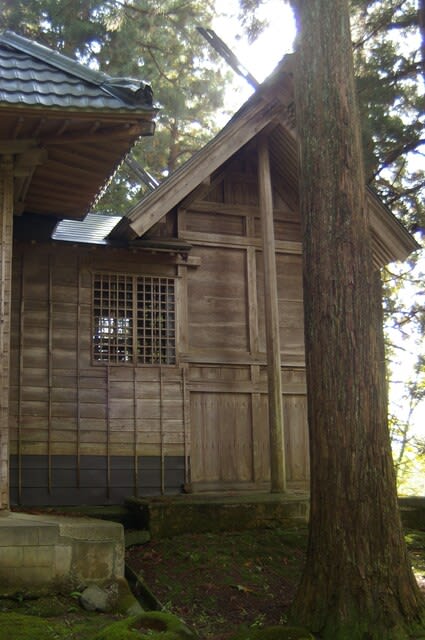

本殿北側の境内社です

では、次は虫川太子堂へ歩いて行きましょう

国道253号線を東(十日町市)方面へ、虫川信号を南に入り県道503号坊金虫川線です

ほくほく線のガードを潜り、ほくほく線むしかわおおすぎ駅入口を過ぎてすぐに左へ県道503号線を進みます

細野川を渡ると間も無く県道右手に白山神社が西向きに鎮座します「虫川の大杉」(国指定)が見えています

境内前に整備されて

駐車場がありますので利用させて頂きました

駐車場がありますので利用させて頂きました

白山神社です

境内に入って直ぐに大杉です

天然記念物標柱です

説明版です

天然記念物 虫川の大スギ

所在地 上越市浦川原区虫川1429

指定 昭和12年4月17日 文部省

所有者 白山神社

この大スギは、当地方の総鎮守白山神社の神木として、土地の人々が古くから大切に保護してきたもので、樹齢千年以上、目通り10.6m、樹の高さは、約30m、枝張りは、東方へ約14m、西方約13m、南方約8m、北方は12mに達している。

幹の西側地上約6mに、大きな穴があいているが、これは安政年間(約120年前)の大雪で、大枝が折れたため生じたものといわれている。

本樹は県内はもちろん、全国でも有数の大樹である。

昭和46年12月建立

上越市教育委員会

北側から

東側から

狛犬です

拝殿です

大きな本殿です

拝殿軒下に説明版の詳しい書面が有ります

本殿北側の境内社です

では、次は虫川太子堂へ歩いて行きましょう

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

.

.