舞川大平地区は、一関市役所の北東約7kmのところ

一関市役所南側道路を東南東へ、約200mで信号を左(北)へ、県道260号線です

約1.3kmの「陸前高田・猊鼻渓・県道14号線⇒」の標識に従って右(東)へ、直ぐに跨線橋となって東北本線をこえます

約1.6kで東北新幹線の高架を潜り、約1.3kmで北上川を棚の瀬橋で渡ります

道成に北上川の河岸段丘上へと上がっていった約2kmで左手(西側)の県道14号線への取り付け道路へ

約200mで右(北)へ、県道14号線です、道成りに2.4kmで「舞川1区公民館入口」看板を反対の右(東北東)へ

約500mで道路左手に「儛草神社表参道黒門址」です

前の道路脇に

車を止めさせて頂きました

ここ標高約115mから舞草神社の社殿の建つ標高約265mまで北へほぼ一直線の登りに成ります、約20分ほどで行けそうなのでストックを持って歩いて行ってみました(神社前まで車で行くことも出来ます)

儛草神社の社號標です

「儛草神社表参道黒門」の標柱です

参道に入ると大きな庚申碑です

参道(山道)を進みます

大きな石がゴロゴロしています

石段が現われました

ところどころに石段が有ります

また歩きづらい参道です

スギ並木の間を進みます

途中で林道が横断しています

大岩を巻く様に進みます

一向に先がわかりません

日向は暑くて汗が吹き出します、この日も32度を超えていますが、日陰は風が吹きあがってい一息付けました

ようやく鳥居が見えました

隋身門です、ここまで25分かかってしまいました

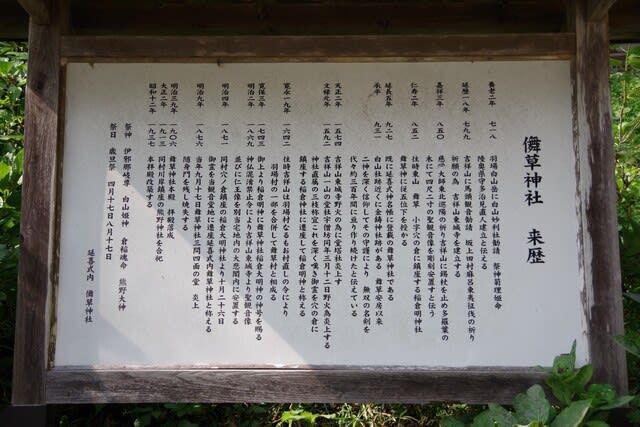

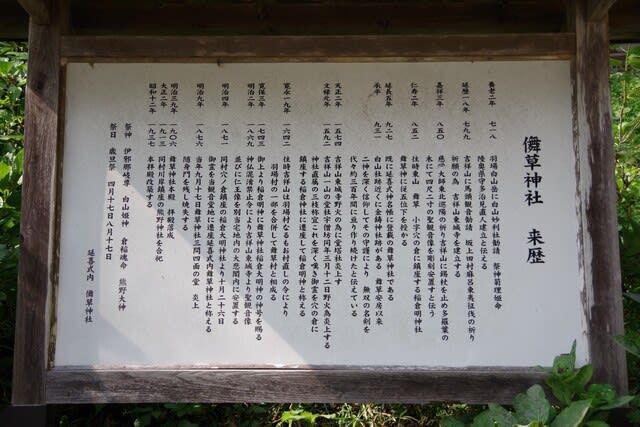

儛草神社来歴説明版です

儛草神社 来歴

養老 2年 718 羽場白山岳に白山妙利社勧請 祭神 菊理姫命

陸奥県県多治見直人建立と伝える

延暦18年 799 吉祥山に馬頭観音勧請 坂上田村麻呂東夷征伐の折

祈願の為 吉祥山東城寺を建立する

嘉祥 3年 850 慈覚大師東北巡陽の折り吉祥山に錫杖を止め多羅葉の

木にて4尺2寸の聖観音像を彫刻安置しと伝う

仁寿 2年 852 往時東山 舞草 小字穴の倉に鎮座する稲倉明神社

舞草神に従五位下を授かる

延長 5年 927 既に延喜式神名帳に登載の舞草神社である

承平 元年 931 白山社跡近くに金鋳神社跡がある 舞草安房以来

二神を深く信仰してその守護により 無双の名剣を

代々約300年間に亘り作り続けたと伝えている

天正 2年 1574 吉祥山白山寺野火の為に堂塔社炎上す

文禄 元年 1592 吉祥山一山の堂社宇僧坊同年3月12日野火為炎上する

神社直属の三枝祢宜これを深く嘆き御霊を穴の倉に

鎮座する稲倉神社に遷座して稲倉明神と称える

寛永19年 1642 王子吉祥山は羽場村なるもお村直しの令により

羽場村の一部を合併して舞草村と相成る

寛保 3年 1743 御上より稲倉明神に舞草神社稲倉大明神の神号を賜る

明治 2年 1869 神仏混淆禁止令により吉祥山東城寺より聖観音像

並びに仁王像を別当宅地内の大悲閣内に安置する

明治 4年 1871 同村穴ノ倉鎮座の稲倉大明神社より10月26日

御霊を当観音堂地に遷座延喜式内舞草神社と称える

明治 9年 1876 当年9月17日舞草神社三間四面の堂 炎上

隋身門を残し焼失する

明治39年 1906 舞草神社本殿 拝殿落成

大正 2年 1913 同村川岸鎮座の熊野神社を合祀

昭和12年 1937 本拝殿改築する

祭神 伊邪那岐尊 白山姫神 倉稲魂命 熊野大神

祭日 歳旦祭 4月17日 8月17日

延喜式内 舞草神社

隋身門西側には舞草鍛冶遺跡の石碑です

説明版です

舞草鍛冶遺跡

日本刀の完成にあたって、欠くことができなかった奥州の刀剣、それが舞草刀(もくさとう)です。

鉄落山(てつおちやま)と別称される白山岳を有するここ舞草はそのふる里と考えられています。

舞草鍛冶の活躍は、京都・観智院に伝わった現存最古の銘尽(めいじん)をはじめとする数多くの刀剣書、また、説話集や物語など、古くは平安時代から語りついでいます。

この鍛冶遺跡のを目指し、岩手大学や一関市教育委員会は地元と一体となって発掘調査を実施し、これまでタタラ跡や鞴の羽口、鏃、おびただしい鉄滓の発見など数々の成果を上げています。

今後はより一層の解明が進むものと期待されています。

平成15年3月 一関市教育委員会

隋身門を潜って石段を上がります

石段の中段左に神馬舎です

拝殿です

本殿です

社務所前に鐘楼です

石塔が並びます

長く成りましたので「続き」にします、次は「儛草(もくさ)神社」の木々を紹介しましょう

2024・9・10・13・25

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました