新コロで、外出禁止になっている国もありますが、春からの娘の一人暮らしのために、身の回りの物の買い物に出ざるを得ません。

若い生産年齢の青年や子供なら罹患しても屁でもないでしょうが、後期高齢者にとって新コロは、脅威となる恐ろしいウイルスですよね。

「戦争を知らない子供たち」の塊世代が、今年あたりから75歳を迎えられます。

75歳から後期高齢者と定義されるようです。子供の頃、長髪にジーパン姿の彼らは憧れの的でした。

今じゃ弱ってきて、国の医療費もずいぶん掛かるんでしょうね。なんせ人数が非常に多い。

そこへ新コロ登場。本当に偶然なんだろか。

まだ春の鳥はいなくて、冬の鳥が残っています。

これは多分カシラダカ。

通年棲んでいる鳥たちは、繁殖の準備を始めたようです。

カワラヒワはよく庭に来ていましたが、巣の材料用に犬の毛を集めに来ていたとは、写真に撮ってアップにするまで気づきませんでした。

シジュウカラが取りに来ているのは知ってましたが、それ以外にもいたんですねえ。

早朝、犬を外に出すまでが彼らのチャンスタイム。

昨日の朝は氷点下4度まで下がり、真冬並み。

本日は4月並の気候でございました。

やっと風邪が治まりかけてきました。

250GTOはバフレックスグリーンという#2000位の高級サンドペーパーでホコリとブツブツを取り除きました。

ツルツルになりました。赤からやり直しです。

塗装の時、導電性の持ち手を使えば、ワークに静電気が溜まらず、ホコリを呼ばないのではないか、と頭では考えていましたが、使っていたのはこんな木製の台でした。

これでホコリに懲りたので、オール金属で作ってみました。

アルミ凸型の丸いベースに銅板で柱を立てました。

中央をこれで支えて、左右に振れ止めのアームを付ける構想です。

アームは真鍮丸棒を曲げ、テンションを掛けるためのゴムを結ぶアイを半田付けしました。

これが試作第1号です。

左右のアームはゴムバンドで開くテンションが掛かり、ボディの内側で支えます。

不細工でも良いのだ、機能を果たせば。

中国で作ったロボットの後ろ姿みたいですね。

念のため、ベースと真鍮線の導通を確認してみました。

ガッカリ。

アルミベースの表面はアルマイト加工してあるのですが、アルマイトしてあると電気が通らないんですね。

この試作第1号は没になりました。先に確認しておかないから。

ベースを鉄の塊にして作り直し。

フェンダーなどの凸部がところどころ白く見えるのは、ペーパーで下地が露出寸前だからです。

導通は問題なし。

プラの偏った電子を金属が逃がしてくれるはず。

ボディを載せてみると、安定がイマイチです。

中央の柱が面で受ける形状なのに対して、ボディの内側はRなので落ち着かないのが原因です。

もう少し小さなRの点にして、左右のアームと3点支持に改造しようと思います。

土曜日にスタッドレスタイヤを夏タイヤに交換しました。

スタッドレスは昨年11月に新調したのですが、今から思えば今年の冬にはまったく不要で無駄でしたね。

日曜日の晩は雪が降ると言っていますが、この時期ならもう積もらないでしょう。

先週は、子供にスマホを買ってやったり、自分のスマホもSIMを乗り換えたりしたので、その設定やらなにやらでバタバタでした。こういう作業は苦手で心的ストレスなんだな。

最近思うのは、新コロって超高齢化と人口増加抑制の目的で、持病のある後期高齢者を選択的に抹殺するために某国が開発してバラ撒いたんじゃないかって。んなわけない。

GTは赤くなりましたが、失敗でガッカリでございました。

この画像だとなにが悪いのかわからないですね。

塗装は湿度が低い方が良いと聞きますが、塗装がかぶった経験が無いので、90%近い場合を除けば、個人的には静電気がひどいよりは、ある程度湿度があった方が良い気がしてます。

こいつが失敗の原因だったのです。

この製品、静電気の除去には非常に有効です。

レコードを掛ける前にプレーヤーを回しながら、左手にこの除電ブラシ、右手にレコードクリーナーで盤面を掃除すると非常にきれいになります。

レコードクリーナーだけだと、ホコリを集めることができても取り切れないのが、2つのセットだとスッキリできました。

でも今回わかりました。

この導電性の繊維は切れやすく、塗装前のクリーニングには向きません。

赤いGTを拡大して見ると、中央下は1回目の塗装で付いた繊維を取った痕。

右斜め上は塗り込めた除電クリーナーの切れた繊維でございます。

塗装前に除電した際、繊維が付いたのがわかったので、塗装前や塗装中に何度も取り除いたのですが、繊維が非常に細くて見落としたようです。

ガッカリ過ぎて、何もやる気がなくなってしまいました。

バフレックスで中研ぎして、やり直します。

AFVならこんなホコリ気にしないけど、車だとねえ。

今月は家を出る娘の引っ越しや何やらで、釣りに行けそうにありません。

電気製品完備のアパートなので、身の回りの物を車で運んでやるだけですけどね。

そんなに家にいたくなかったのかなあ。寂しい。

風邪も完治してないし、日曜日は雨も降っていて気分が乗らないので、溜まったTV録画を観て過ごしました。

作業は250GTOホイルベース調整だけ。

検討した結果、前輪はフレームをカットし左右一体のパーツごと1.5mm弱後ろに下げる。

後輪はディスクブレーキが車軸に付く部分を、左右別々に後ろに下げます。

カットして、横を向いたMのところに1mmのプラバンを挟んで再接着する作戦です。

なぜ1.5mmじゃなくて1mmかというと、フレームをカットしたらテンションが抜けて0.5mmどこかへ消えたからです。

フレームをカットしてから、位置決めしながら再接着するためにボディに嵌めたのですが、カットする前はボディが割れるんじゃないかというほど拡げないと嵌まらなかったのに、カットするとすんなり嵌まり、しかもカットして切り出した部分が元の位置にキツくて付きません。

つまりキットのままだと、強いテンションがシャーシに掛ったまま嵌まる設計で、ボディもその影響で反ったり変形したりしているのでしょう。

フレームをカットしたときのノコギリの切り代分✛αが、全部テンション抜けに喰われた感じです。

テンションが抜けたせいで、ボディとシャーシの位置関係が変わってしまったので、カット前に確認したタイヤの位置も狂ってしまったようですが、取り敢えずフレーム鋼管の後ろ側を1mmカットして再接着しました。

後輪は強引なやっつけ仕事です。

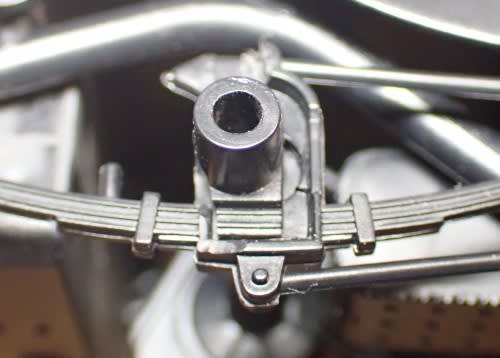

通常ならこのようにリーフスプリングのど真ん中に車軸が通ります。

この部品だけを1mm下げます。

板ばねから動かすと、デフギヤやその他に影響が大きいので。

強度がやや心配なので補強しておきます。

位置を確認。

画像では大体OKなのですが、これはガタを全部前寄せにして撮影してます。

前述のテンション抜けのせいで、1mmしか下げてないのに後ろに寄りすぎになってしまったんです。

なので、本接着の際は、前寄せで強引に付けます。

後輪はこんなもんで良いと思います。

ボディとシャーシの嵌め合いがキツいので、ネジ止めに改造しようかな、と考えていましたがその必要もなくなりました。

塗装まで済んで最後に慌てないように、塗装後に付ける小部品を仮組して確認しておかないとな。

新コロで公共施設は閉館となっているところが多いですが、各務ヶ原の航空宇宙博物館はガラガラで濃厚接触にならないので閉館しない、ということなので強制休校でヒマな中学生長男と見学してきました。

中学生は無料です。

パパは2度目の訪問です。子供がまだいない頃一人でバイクで来ました。

実機のサイズ感、存在感を体感できるのは有意義だなあ。

プラモデルを模型として見るのと、実機の縮小したものとして見るのとでは違う気がする。

板の薄さとか、華奢な感じが。

YS-11のライブ感もリアル。思ったよりも小さいな。

出張で乗ったデハビラントの代わりに、これが空港にいても違和感がない、というか。

次に複葉機を作ろうと思うので、こういうところが気になる。

プラモデルの作例を見て真似するのと、実物のこれを見て、どうやって縮小した模型に再現しようか、と考えるのとでは意味が違う気がする。

各務ヶ原は川崎重工の企業城下町のせいか、飛燕は特別扱い。

しかし、この飛燕の存在感はすごい。

これだけをずっと見てられるほど。

アルミの地肌と、動翼の羽布張りの質感の違いとか、排気管の材質感とか。

これを見られただけで来た価値があると思った。

ラダーは羽布張りで垂直尾翼はアルミ合金。

プラモでは張り線の碍子はテキトーに作ってるけど、本物はこうなってるのを省略してああいう表現にしてるんだってこと。

実物を見ると学ぶところが多いな。

DB601のエンジン単体でも展示されていた。

自分の先入観で持っていたイメージよりも随分小さいと思った。

大好きなF104。

細くて小さいの。

以前作った時は、エンジンもテキト-に塗ったけど、思ったよりは色気がなくて、すすけた感じ。

これはエアブラシじゃ塗れないな。空気の流れの感じが表現できない。

筆で前後方向に描くのがいいのかな。

エンジン部の塗り分けもこんな感じでいいのね。

思ったよりも激しく汚れてはいない感じ。

良かったわ。

たまに来て、実物のリアル感を感じないといけないな。