原村のてっぺんにある山荘での滞在も後半戦。

食べて飲んで昼寝してという生活もいいが、何かもうちょっとアカデミックなこともできないだろうか?

唐突ですが、こちらの音楽をどうぞ ♪ レキシ / 狩りから稲作へ ♪

「縄文土器 弥生土器 どっちが好き?」という歌詞が繰り返される歌だ。

山荘の近くのアカデミックな場所?

あるんだなぁ~。八ヶ岳美術館(原村歴史民俗資料館)さ。

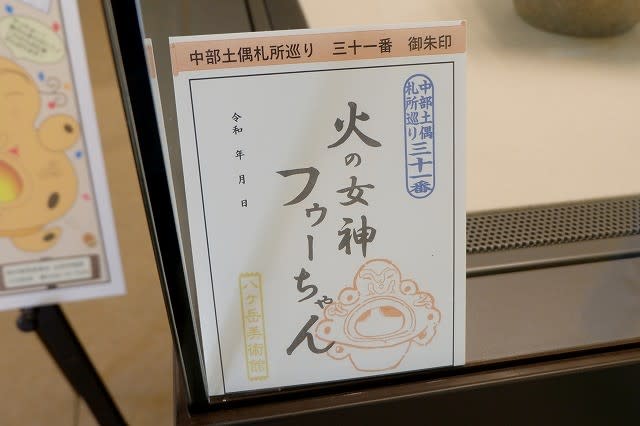

そこには、フゥーちゃん(↓)なんて子がいるよ。

いい顔してるでしょ。

また後でフゥーちゃんは出て来るからね。

八ヶ岳中央高原三井の森別荘地をどんどん下る。

鉢巻道路に出る。

すぐに原村高原地帯最大の交差点(三叉路)に出る。

その東側(上の画像では手前側)が、このあたりで最もアカデミックな場所だ。

八ヶ岳美術館である。原村歴史民俗資料館でもある。

私はここに来るのは久しぶりだ。たぶんここ10年くらいは来ていない。

いつでも来ることができると思うと、来ないものだね。

常設展:

● 清水多嘉示の彫刻、絵画。

● 津金隺仙の書。

(どちらも原村生まれの芸術家)

● 縄文土器・石器。

特別展(本年9月11日まで):

● 寺坂公雄の絵画

妻も撮影中。

甲州側から延びる棒道は、信州側の富士見町を抜けて原村も抜けて、北へと向かう。

八ヶ岳美術館は大きな駐車場を完備する。

美術館の中だけではなく、周囲の森の中も、とってもアートな場所になっている。

原村の子供達が作った作品が、森の中に点在するのだ。

毎年一基、ここに設置されたようだ。

今では、ご覧のとおりだ(↓)。

よくまあこれだけのものを毎年、ここに設置できたね。

この「夢」って作品なんて、面白いなぁ。

拡大してお見せすると、こんな状態。

順番に見てまわりましょう。

凄い数だけどね。

これなんて、どうだい?

42年前の原中卒業生の作品だ。

ってことは・・・この作品を作った卒業生たちも、今じゃアラ還なおっちゃん、おばちゃんになっておられることでしょう。

いいねぇ、いまもこうやって自分が作った作品が、森の中でしっかり残ってるのは。

こんな作品をひとつひとつ見て歩いた。

これをお読みの皆さんも、ぜひ見に来てね。

それでと・・・肝心の美術館の建物だが、これがまた奥ゆかしいというか、なんというか、すぐには現れない(笑)。

「入口」と書いてあるが、そこからは建物が見えない。

控えめな性格の美術館(笑)。

「玄関へはこちらを左折」と松の木に掲示があるが、その先にも建物の玄関は見えない。

建物が見えないので、「本当にこの先に建物があるのか?」と来訪者は不安になるが「でもこんな作品(↓)が途中にあるくらいだから、この先には美術館の玄関があるんだろうねぇ・・・」と、来訪者は自らを納得させながら前に進む。

しかし本当にこの先に美術館はあるのか?

もう引き返そうと思った頃になって、美術館の一部が見える。

あっち(↓)だよ。

著名建築家、村野藤吾先生が設計したこの美術館の建物は、奥ゆかしく森の奥に静かに鎮座する。

佐賀県出身の人だからか、村野藤吾先生が設計した建物は西日本にも多い。しかし多作な人で、東日本もその建物は多くある。

私のように20世紀から金融界で働いていた人だと、丸の内の旧日本興業銀行本店ビル(現存していない)と言えば、「あぁ、あれか」とピンと来るかもしれない。あれも村野藤吾先生の設計だ。大銀行の本店とは思えない美しい建築物であり、かつ威容を誇った建物だったね。

あるいは日比谷の日生劇場。あれも美しい建築物だね。

あるいは・・・もういいか(笑)。ご自身でWikipediaでもご覧ください。

先ほど一部が見えた建物も、玄関はまだ先なのだ。

奥ゆかしいとはこのことか。

なかなか美術館の玄関にたどり着かないね。

緩やかな坂道を上る。

あ、また一部が見えて来た。

これが原村の八ヶ岳美術館です!

旧日本興業銀行本店とも日生劇場ともまったく違うスタイル。

まるで森の中、初秋に生えるキノコみたいな(笑)。

私はジゴボウが大好き・・・いや、それはこの美術館と関係がない。

やっとたどり着いた玄関。

まだ開館時刻少し前だった。

玄関前でウロウロ。あちこちを撮影しましょう。

レンガ積(あるいは石積み)の建物と、縦長の窓の関係とはこうありたいというひとつのお手本(↓の画像)。

窓が外壁表面よりも奥まっている。外壁の厚みを感じることができる。

村野藤吾先生は、このお仕事には少々戸惑ったかもしれないね。

と言うのも、設計者として彼が手掛けた作品の中では、この美術館はかなり特異な場所に建つ特異な建物だったろうと思うからだ。

森の中という場所も、建物が低層であるところも、建物の形状も。

いよいよ玄関から中へ。

入口でスリッパに履き替えるという牧歌的な方法。このスタイルを採用するのも、村野藤吾先生設計の建物の中では、ここがおそらく唯一の建物(笑)。

美術館内はほとんど撮影禁止だ。

しかしこのフゥーちゃんは撮影可能である。

この顔がいいね。

いかにもフゥーちゃんだよ。素晴らしいネーミングだ。

ほら、「顔面装飾付釣手土器(=フゥーちゃん)のみ撮影可能」なのだ。

長野県宝指定。火の女神であるフゥーちゃん。

長い名前だね。

「顔面装飾付釣手土器」だよ。覚えてね。

再度この土器全体を撮影しましょう。

大事にしましょう、このフゥーちゃんを。

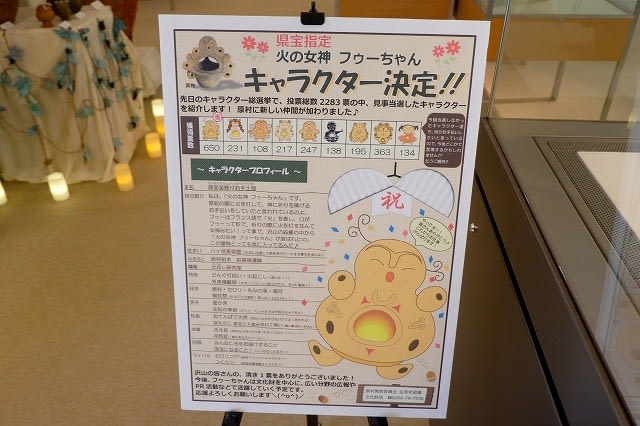

何か原村の名物が出来そうだな。この顔をデザインして、フゥーちゃん饅頭、フゥーちゃんおやき、あるいはTシャツやパーカー。

さらにこの土器の形全体を活かして、陶器製フゥーちゃん蚊取り線香台、あるいは壁掛けフラワーポット。

フゥーちゃんにまつわるお話を「ハラムラのフゥーちゃん」としてムック本にまとめて、売り出す。

このようにキャラクターも決定していることだし。

さあ、原村ファンのみなさん、フゥーちゃんを売り込みましょう。

常設展も期間限定の特別展もゆっくり楽しんで山荘に戻って来た。

山荘から近いのがいいよね。

皆さんも、八ヶ岳美術館(原村歴史民俗資料館)に行ってみてね。

リンクはこちら(↓)。