2008年《手造の旅》モンゴルより 機体は「チンギスハーン号」

機体は「チンギスハーン号」

十六年ぶりのモンゴル、当時は中国領内モンゴルの呼和浩特(フフホト)で一泊が必要だったが、今や成田から五時間半の直行便で到着できるウランバートル。

夜九時過ぎに到着した空港の名前もチンギスハーン

*

ウランバートル市の中心から車で十分ほどの公団住宅街にあるホテル・テムジン(チンギスハーンの幼名)。

ここは日本人経営なのです。

朝食前に周辺を散歩すると、ロシアや東欧でみかけるのと同じスタイルのアパートがいっぱい。

扉がごついのは泥棒よけ?冬の寒さ対策?

**

今日はウランバートルの北七十キロほどの場所にある景勝地テレルジへ

草原を走る鉄道

「オボー」と呼ばれる旅の安全を祈る道標が時々めにつく

ゲル(遊牧民の住宅)のお土産屋さんで休憩。

この国はなんでもチンギスハーンです

***

テレルジへの入口アーチ このあたりは国立公園に指定されている。

テレルジ川はそれほど大きな川に見えないが全長七百キロを超える。

日本最長の信濃川の倍にもなるのか、さすがは大陸の河川。

木製の橋を渡ると

ツーリストゲルがたくさんみえてきた。

観光用のふたこぶラクダも。

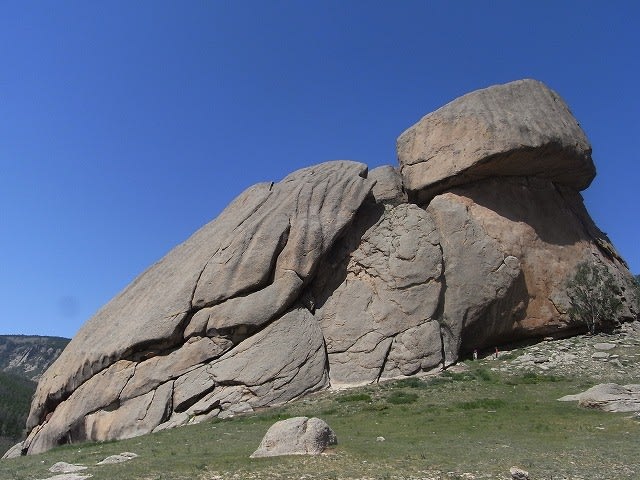

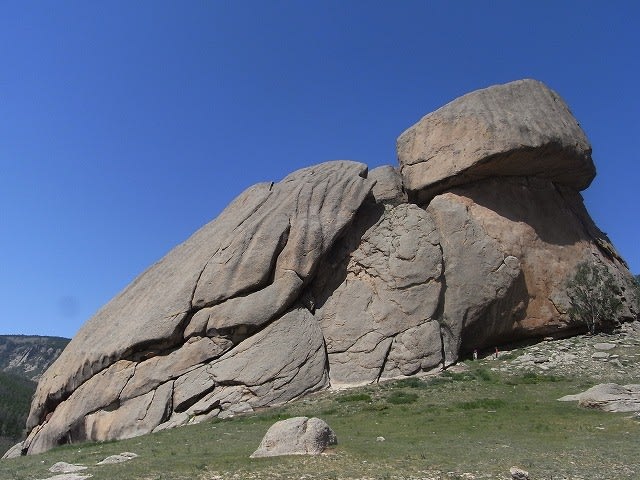

草原の中に突然現れる巨岩が「名所」

こういう岩の間に入れてしまう

↑なかでもこの「カメ岩」がガイドブックに載せられる

ヤクは寒冷地で家畜になっている牛のなかま。

****

モンゴルの草原には日本ではなかなか見られないエーデルワイスも自生している

この時期は野草がよく咲いている

自然もよいけれど、そこに暮らす人の暮らしやいかに?

けっこうしっかりつくられている内部

旅人にはまずもてなしのアイラグ(馬乳酒)を

アルコール度は低く、酒というより新鮮な野菜が限れる遊牧生活での重要なビタミン供給源。

自家製のチーズも定番。

天日で干してつくられているのだが、歯が欠けそうな固さ。

もらったかけらを噛みきれなくてポケットにしまった。

こんなふうにつくられている。常温で日持ちするし、栄養価の高い保存食。

※以前、ゲルに飼われていた犬にこれをあげたら「これ!大好き」と、ガツガツたべはじめた。

日本から持ってきたかっぱえびセンには見向きもしなかったのに、

人も犬も、生まれ育った土地の食べ物が好きになるのです

観光客向けの食事はちゃんと用意されております(^.^)

こういう風に育てば、身体頑健な子供になるでしょ(^.^)

小柄なモンゴルの馬にものせてもらったし

ウランバートルに戻る途中に、最近できたとんでもない巨像があるという…

寄ることにした

機体は「チンギスハーン号」

機体は「チンギスハーン号」

十六年ぶりのモンゴル、当時は中国領内モンゴルの呼和浩特(フフホト)で一泊が必要だったが、今や成田から五時間半の直行便で到着できるウランバートル。

夜九時過ぎに到着した空港の名前もチンギスハーン

*

ウランバートル市の中心から車で十分ほどの公団住宅街にあるホテル・テムジン(チンギスハーンの幼名)。

ここは日本人経営なのです。

朝食前に周辺を散歩すると、ロシアや東欧でみかけるのと同じスタイルのアパートがいっぱい。

扉がごついのは泥棒よけ?冬の寒さ対策?

**

今日はウランバートルの北七十キロほどの場所にある景勝地テレルジへ

草原を走る鉄道

「オボー」と呼ばれる旅の安全を祈る道標が時々めにつく

ゲル(遊牧民の住宅)のお土産屋さんで休憩。

この国はなんでもチンギスハーンです

***

テレルジへの入口アーチ このあたりは国立公園に指定されている。

テレルジ川はそれほど大きな川に見えないが全長七百キロを超える。

日本最長の信濃川の倍にもなるのか、さすがは大陸の河川。

木製の橋を渡ると

ツーリストゲルがたくさんみえてきた。

観光用のふたこぶラクダも。

草原の中に突然現れる巨岩が「名所」

こういう岩の間に入れてしまう

↑なかでもこの「カメ岩」がガイドブックに載せられる

ヤクは寒冷地で家畜になっている牛のなかま。

****

モンゴルの草原には日本ではなかなか見られないエーデルワイスも自生している

この時期は野草がよく咲いている

自然もよいけれど、そこに暮らす人の暮らしやいかに?

けっこうしっかりつくられている内部

旅人にはまずもてなしのアイラグ(馬乳酒)を

アルコール度は低く、酒というより新鮮な野菜が限れる遊牧生活での重要なビタミン供給源。

自家製のチーズも定番。

天日で干してつくられているのだが、歯が欠けそうな固さ。

もらったかけらを噛みきれなくてポケットにしまった。

こんなふうにつくられている。常温で日持ちするし、栄養価の高い保存食。

※以前、ゲルに飼われていた犬にこれをあげたら「これ!大好き」と、ガツガツたべはじめた。

日本から持ってきたかっぱえびセンには見向きもしなかったのに、

人も犬も、生まれ育った土地の食べ物が好きになるのです

観光客向けの食事はちゃんと用意されております(^.^)

こういう風に育てば、身体頑健な子供になるでしょ(^.^)

小柄なモンゴルの馬にものせてもらったし

ウランバートルに戻る途中に、最近できたとんでもない巨像があるという…

寄ることにした