今月の一字書随意課題の「歡」を行書で書きました。

行書は楷書に近い楷行から草書に近い草行まで幅広いです。

これは口を簡略化したので、どちらかと言えば草行でしょうか。

「歡」は「歓」の旧字体です。

左側の部分の「雚」は「喚」に通じ、呼ぶ意味で、

「欠」は人が口をあけている形をかたどり、

口をあける・あくびの意味を表します。

「雚」+「欠」で、人が大声で呼び合うさまから、

「歡」は、よろこぶ意味を表します。

篆書でも書いてみました。

中国の秦(紀元前221年~)以前の春秋・戦国時代に、

多く発見された印のことを古璽といいます。

これは、その古璽の書体をもとにしました。

どっちを提出しようか迷います。

千字文大会に向けて、

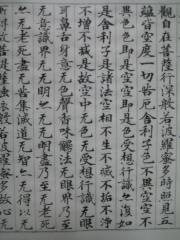

孫過庭の草書千字文の全臨することにしました。

まず、原帖の3,3倍のコピーを臨書しました。

孫過庭は中国の唐の時代の能書家で、特に草書に優れています。

書論家でもあり、その原稿の「書譜」が有名です。

下書きなので、ところどころ直したあとがありますが、流暢で変化に富んでいます。

草書千字文は書譜の一年前の作とされているそうです。

気軽に書かれた書譜に対し、千字文は一字一字の字形や筆意に重厚さが感じられます。

半紙に8文字ずつ125枚、3か月かけて、みっちり勉強したいと思います。

孫過庭の草書千字文の全臨することにしました。

まず、原帖の3,3倍のコピーを臨書しました。

孫過庭は中国の唐の時代の能書家で、特に草書に優れています。

書論家でもあり、その原稿の「書譜」が有名です。

下書きなので、ところどころ直したあとがありますが、流暢で変化に富んでいます。

草書千字文は書譜の一年前の作とされているそうです。

気軽に書かれた書譜に対し、千字文は一字一字の字形や筆意に重厚さが感じられます。

半紙に8文字ずつ125枚、3か月かけて、みっちり勉強したいと思います。

花冷え続きで桜の見頃が延びています。

国立(くにたち)の大学通りの桜は、2~3分咲き位でしょうか。

駅から1キロ先の撮影スポットの歩道橋から昨日撮った写真はこんな感じです。

6分咲き位の木もあります。

大学通りには、ソメイヨシノだけでなく、いろいろな種類の桜があります。

ヤマザクラ

ベニシダレ

オオシマザクラ

オオシマザクラは白い花で、葉と一緒に咲きます。

国立(くにたち)の大学通りの桜は、2~3分咲き位でしょうか。

駅から1キロ先の撮影スポットの歩道橋から昨日撮った写真はこんな感じです。

6分咲き位の木もあります。

大学通りには、ソメイヨシノだけでなく、いろいろな種類の桜があります。

ヤマザクラ

ベニシダレ

オオシマザクラ

オオシマザクラは白い花で、葉と一緒に咲きます。

今日は、小学校一二年生対象の指導者養成講座で、

ひたすら基本の「一」を書きました。

送筆部分は、筆先が線の中心を通るように体全体を使って、直筆で書きます。

そうすると力強い線が書けるそうです。

先生がおっしゃるには、「一」を完璧にマスターするのに7カ月かかるとのこと。

その代り、しっかり身につければ、上達が早いそうです。

改めて「一」の奥深さを知りました。

ひたすら基本の「一」を書きました。

送筆部分は、筆先が線の中心を通るように体全体を使って、直筆で書きます。

そうすると力強い線が書けるそうです。

先生がおっしゃるには、「一」を完璧にマスターするのに7カ月かかるとのこと。

その代り、しっかり身につければ、上達が早いそうです。

改めて「一」の奥深さを知りました。

昨日から冷たい雨が降り始めて、とても寒いです。

菜種梅雨を辞書で調べたら、

「3月下旬から4月にかけて、菜の花の盛りのころ、

一度暖かくなった後に小雨が降り続いて寒くなったりする天気」

と書いてありました。

今、まさにその通りですね。

大学通りの菜の花も今が盛りです。

桜の老木のまわりで雨に濡れていました。

菜種梅雨を辞書で調べたら、

「3月下旬から4月にかけて、菜の花の盛りのころ、

一度暖かくなった後に小雨が降り続いて寒くなったりする天気」

と書いてありました。

今、まさにその通りですね。

大学通りの菜の花も今が盛りです。

桜の老木のまわりで雨に濡れていました。

東京で桜(ソメイヨシノ)の開花が発表された昨日、

国立(くにたち)の桜の名所、大学通りでも開花しました。

今にも弾けそうに膨らんだ蕾の中に、

開いている桜を探してシャッターを押しました。

幹から直接かわいい顔を出しているものもありました。

桜の花を探して歩いていたら、珍しい鳥が飛んできました。

カラス位の大きさで、色は薄茶。

からだは白っぽく、首から上は濃い色でした。

ピントが合わず、見にくくてすみません。

飛び立つ瞬間!

飛んで桜の枝に止まりました。

良く見ると色は違うけどカラスに似ている気がします。

これってカラスの突然変異なのかな~?

国立(くにたち)の桜の名所、大学通りでも開花しました。

今にも弾けそうに膨らんだ蕾の中に、

開いている桜を探してシャッターを押しました。

幹から直接かわいい顔を出しているものもありました。

桜の花を探して歩いていたら、珍しい鳥が飛んできました。

カラス位の大きさで、色は薄茶。

からだは白っぽく、首から上は濃い色でした。

ピントが合わず、見にくくてすみません。

飛び立つ瞬間!

飛んで桜の枝に止まりました。

良く見ると色は違うけどカラスに似ている気がします。

これってカラスの突然変異なのかな~?

昨日の春分の日は、夜中に激しい風の音で何度も目が覚めました。

日中は暖かでしたが、夕方から冷たい風が吹きました。

「風」という漢字は、虫+凡からなります。

「凡」は風をはらむ帆の象形です。

甲骨文では、「凡」一文字でかぜの意味を表しました。(①)

①

篆文の「虫」は風雲に乗るたつの意味です。(②)

②

この虫を凡に付して風の意味を表します。

篆書で風を書いてみました。(③)

③

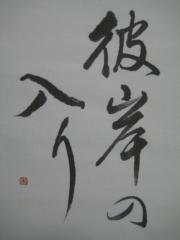

今日はお彼岸の入りの日なので、母と谷中にお墓参りにいきました。

谷中の墓地の桜並木はお花見の人気スポットだそうです。

桜の蕾がだいぶ膨らんでいました。

お天気が良かったので、

足をのばして日暮里から舎人ライナーに乗って舎人公園を散策しました。

※3月27日、28日に舎人公園「春の花火と千本桜まつり」があるようです。

谷中の墓地の桜並木はお花見の人気スポットだそうです。

桜の蕾がだいぶ膨らんでいました。

お天気が良かったので、

足をのばして日暮里から舎人ライナーに乗って舎人公園を散策しました。

※3月27日、28日に舎人公園「春の花火と千本桜まつり」があるようです。

競書の提出に追われて焦っている時に、書きたいと思った「焦」を書いてみました。

「焦」の上部の「隹」は尾の短いずんぐりした小鳥の象形で、もとは3つ書いた形でした。

下部の4つの点(列火)は火のことなので、多くの小鳥をあぶるの意味から、

焦げるの意味を表すそうです。

焦げる→焦がれる→焦る・・・というように意味も広がっていったようです。

目の前で小鳥が焼かれるのを見たら、焦るなあ。

一字書の競書課題です。

「新」(シン)は、斤+木+辛の3つの漢字で成り立つ形声文字です。

「辛」(シン)は音符で、「斤」と「木」は意味を表します。

木を切ってたきぎにするというのがもともとの意味でしたが、

切り口があざやかなところから転じて「あたらしい」の意味に用いられるようになり、

艸を付けて「薪」という字ができたようです。

「斤」は甲骨文では、「曲がった柄の先に刃をつけた手おのの形」と辞書にあったので、

字書で「新」の甲骨文を調べて、それをもとに書きました。

甲骨文では刃が矢印のようで面白いです。

近所の畑にある一本のさくらんぼの木。

いつの間にか白っぽい小さな花が咲き始めました。

実がなると、近くの保育園の子供たちが、

先生に連れられて、さくらんぼ摘みにやってきます。

順番に摘んださくらんぼを大事そうに手に持って、

しゃがんで全員とり終わるのを待つ姿は可愛らしく、

微笑ましい光景です。

一年にたった一度のイベント。

たまたま通りかかって見れるのは、かなりラッキー。

今年は見れるかな。

いつの間にか白っぽい小さな花が咲き始めました。

実がなると、近くの保育園の子供たちが、

先生に連れられて、さくらんぼ摘みにやってきます。

順番に摘んださくらんぼを大事そうに手に持って、

しゃがんで全員とり終わるのを待つ姿は可愛らしく、

微笑ましい光景です。

一年にたった一度のイベント。

たまたま通りかかって見れるのは、かなりラッキー。

今年は見れるかな。

祖母が生前、寝る前に必ず言っていた言葉です。

「世の中に寝るほど楽はなかりけり浮世の馬鹿は起きて働く」

という江戸狂歌の一部のようです。

眠い時に寝れるのは、本当に幸せです。

そういう時には、私も「寝るほど楽はなかりけり」

と心で呟いて、布団に入ります。

でも、寝てはいけない時に眠くなるのは辛いです。

車の助手席、美容院、電車で立っている時などなど。

私の場合、所構わず眠くなってしまうので、困りものです。

そして今日も、書道をしながらうとうと・・・

ポカポカ陽気が続きそうなので、ますます睡魔に襲われそうです。

「世の中に寝るほど楽はなかりけり浮世の馬鹿は起きて働く」

という江戸狂歌の一部のようです。

眠い時に寝れるのは、本当に幸せです。

そういう時には、私も「寝るほど楽はなかりけり」

と心で呟いて、布団に入ります。

でも、寝てはいけない時に眠くなるのは辛いです。

車の助手席、美容院、電車で立っている時などなど。

私の場合、所構わず眠くなってしまうので、困りものです。

そして今日も、書道をしながらうとうと・・・

ポカポカ陽気が続きそうなので、ますます睡魔に襲われそうです。