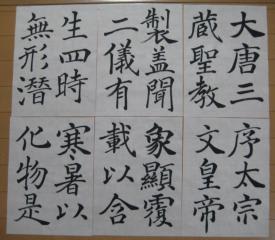

一昨日から3日間、11年ぶりに書写技能検定協会主催 夏期大講習会の毛筆指導者コースに参加してきました。

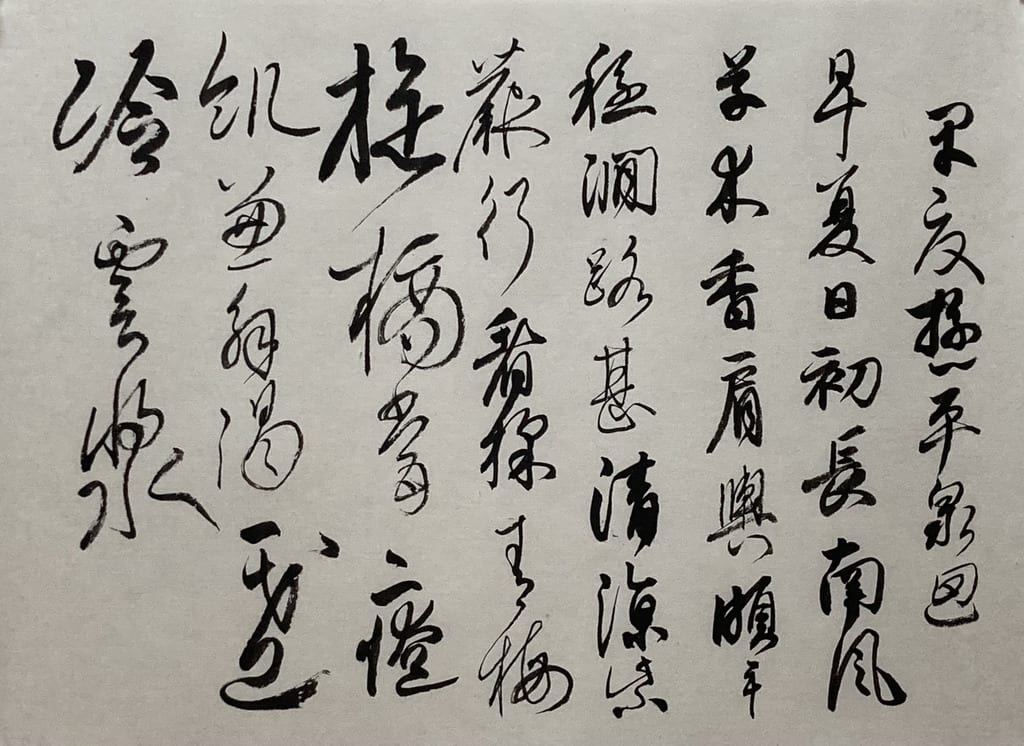

前半は、漢字と仮名の古典臨書学習。

後半は、小作品(半切1/2)と条幅の創作作品の制作。それぞれ4種類の課題を好きな書体で書きました。

見出しは、その8作品です。

時間が限られているので、どれも完成とは言えませんが。

久々に勉強会に参加して、良い刺激を受けました。

何より、遠方の友人が一緒に参加してくれて、楽しかったです

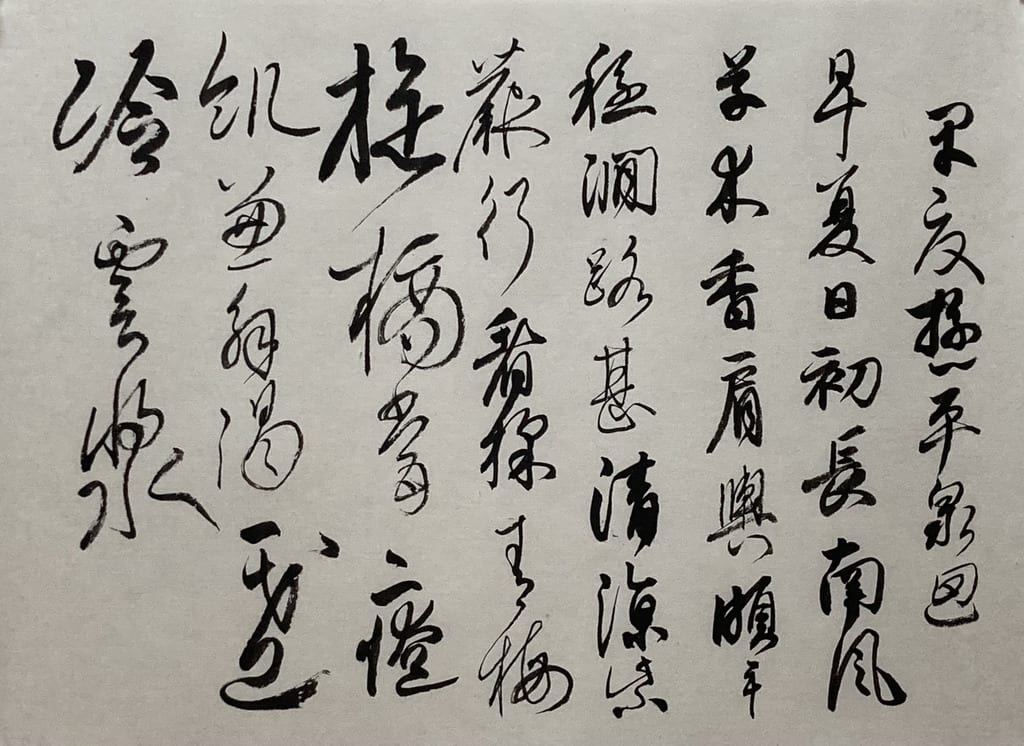

今回、一番たくさん書いたのは、条幅の金文。

担当の先生の専門が篆書だとお聞きして挑戦してみましたが、細すぎるとダメだしされ、最後のつもりで太目に書いたものもまだ細いと言われ、皆さんが片づけを始める中、イチかバチかで思うままに書いたのが見出しに載せたものです。

まだ細いと言われた作品と見出しの書を並べて撮ってみました。

確かに、左は金文の面白みに欠けるし、硯の「見」の足の部分がポキポキ折れそうです。

ようやくOKもらえた右の見出し作品ですが、草書の落款が本文と不調和なので骨力豊かに行書も入れて書くようにと講評いただきました。

来年はオリンピックがあるので、少し時期をずらしてお盆の頃に開催されるようです。

書写検定を受験する方用のコースもあります。

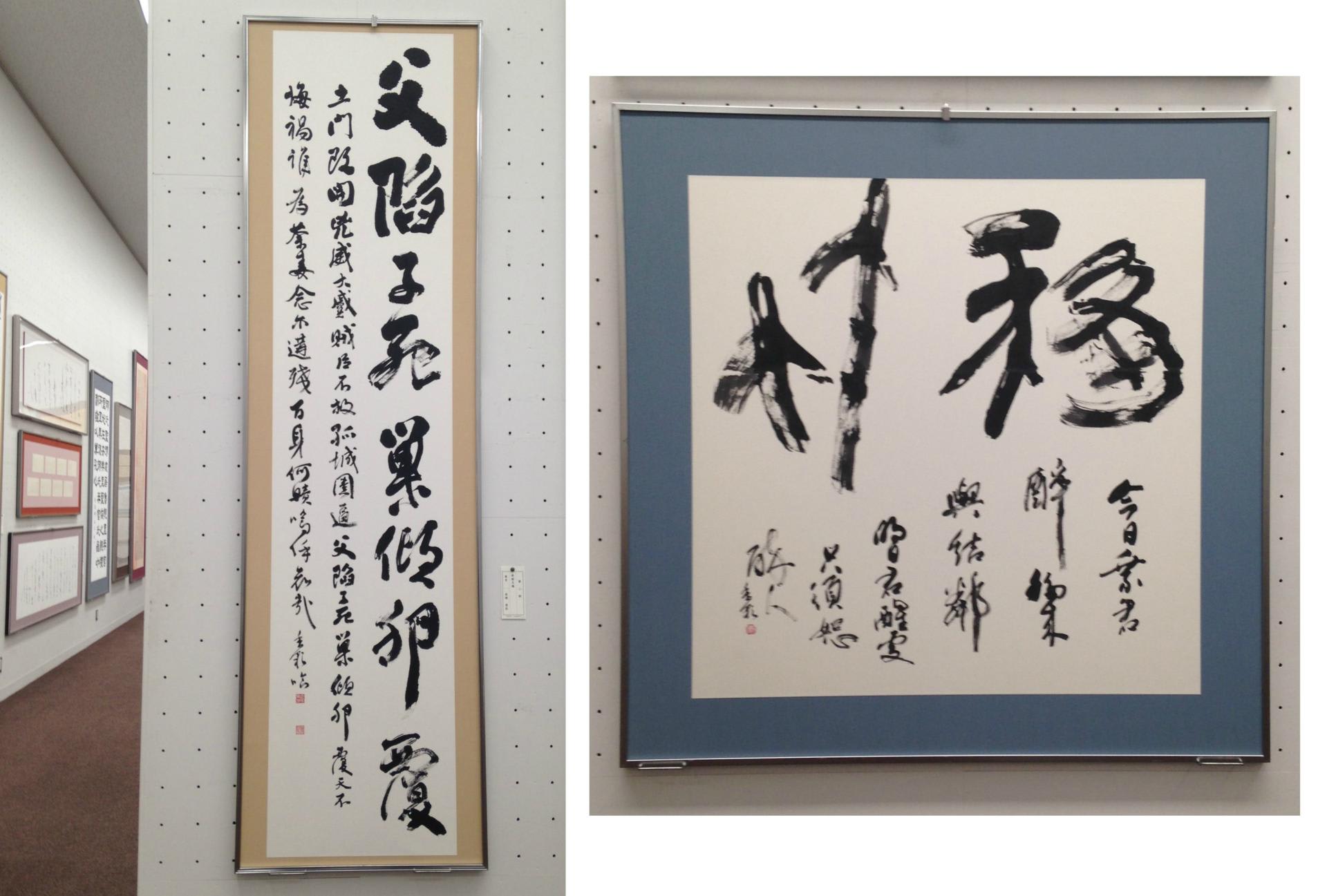

120×120cmに書いた「樹」です。

以前、半切に絵のように書いたことがありましたが(☆)、葉を広げた大きな樹を思いっきり書きたい!と思い、このサイズに一発書きして、昨年の秋、公募展に出品しました。

今日は、その展覧会で、表装された作品とご対面!

感想は・・・恥ずかしい。

大樹の迫力が、全く伝わってこない

今は亡き恩師から、小作品でも大作に見えるように書けると良いと、教えられたことがありましたが、これはその逆。。。

小さい作品だったら可愛かったかもしれない

秋に出品した公募作品の展覧会に行って来ました。

右は、120×120cmの漢字創作。

藤森天山の五言絶句を下部に書き、その題名の「移竹」を上部に木簡風に書きました。

左は、240×53cmに書いた顔真卿の「祭姪文稿」の臨書です。

どちらも文字の大きさを変えた作品作りに挑戦しましたが・・・

日頃の書き込みの重要性を痛感する今日この頃です

ランキングに参加しています。ポチッとして頂けると嬉しいです

![]() にほんブログ村

にほんブログ村![]()

どうぞ宜しくお願いします

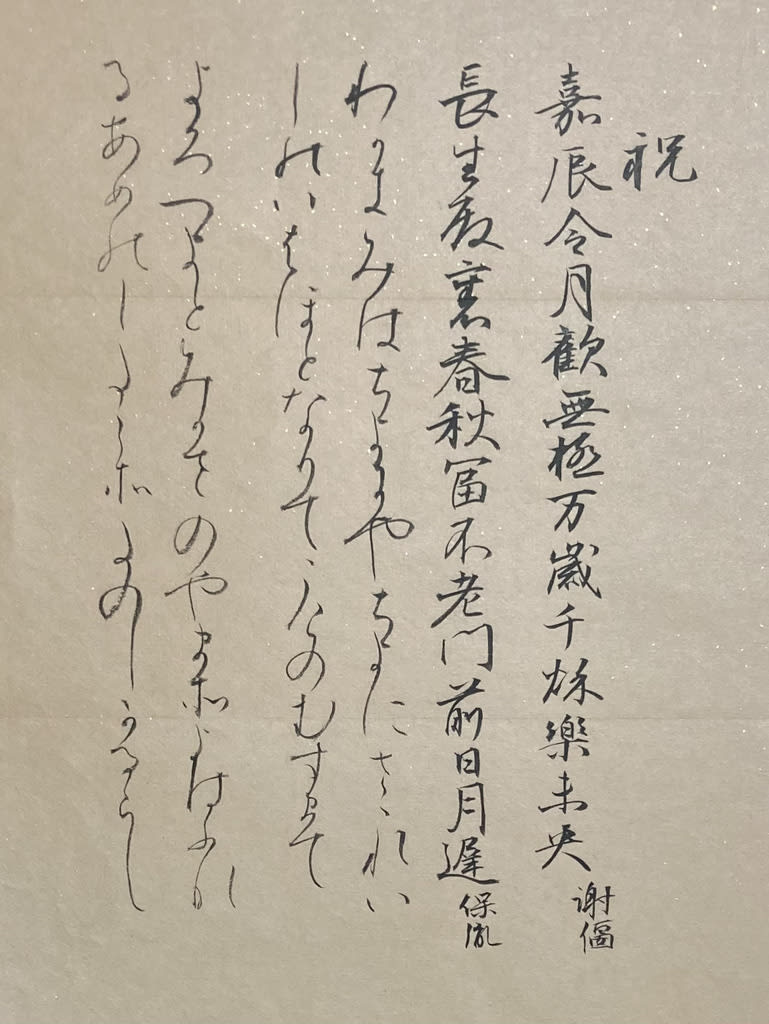

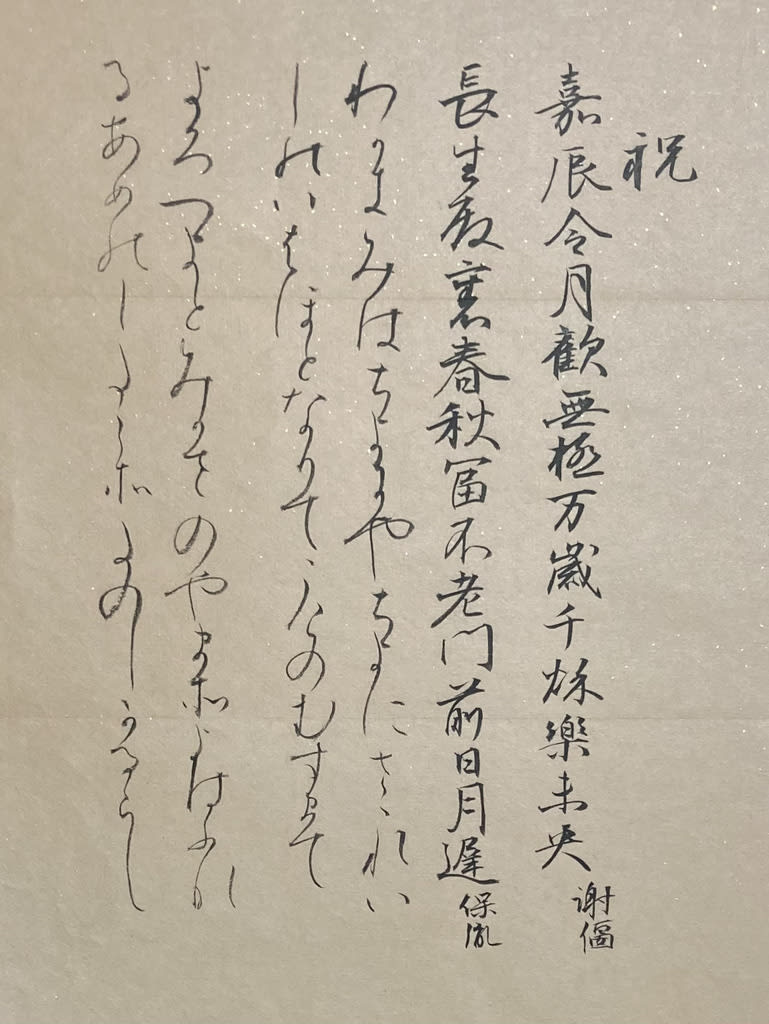

本屋さんで見つけて書きたい!と思い、冒頭部分を全紙(135cm×70cm)に臨書して、第5回全国佐久臨書展の出品しました。

結果は、佳作。

まだまだ書き込みが足りなかったかな~

1文字めの難解な花押を省略してしまったし

佐久臨書展に出品するのは、3回目。

今回、初日の今日、初めて観に行って来ました

迫力ある作品が多く、高校生の実力の高さにも驚きました

行ってみたかった天来記念館にも寄ってきました♪

天来記念館は、中山道の望月宿にあり、古い町並みのお店の看板の書も楽しめます。

映画「犬神家の一族」に使われた旅館もありました。

離洛帖に興味のある方は、こちら↓

|

離洛帖 他 (テキストシリーズ) |

| 神崎充晴 | |

| 天来書院 |

藤原佐理は平安中期の能書家で、小野道風,藤原行成とともに三跡の一人です。

ランキングに参加しています。ポチッとして頂けると嬉しいです

![]() にほんブログ村

にほんブログ村![]()

どうぞ宜しくお願いします

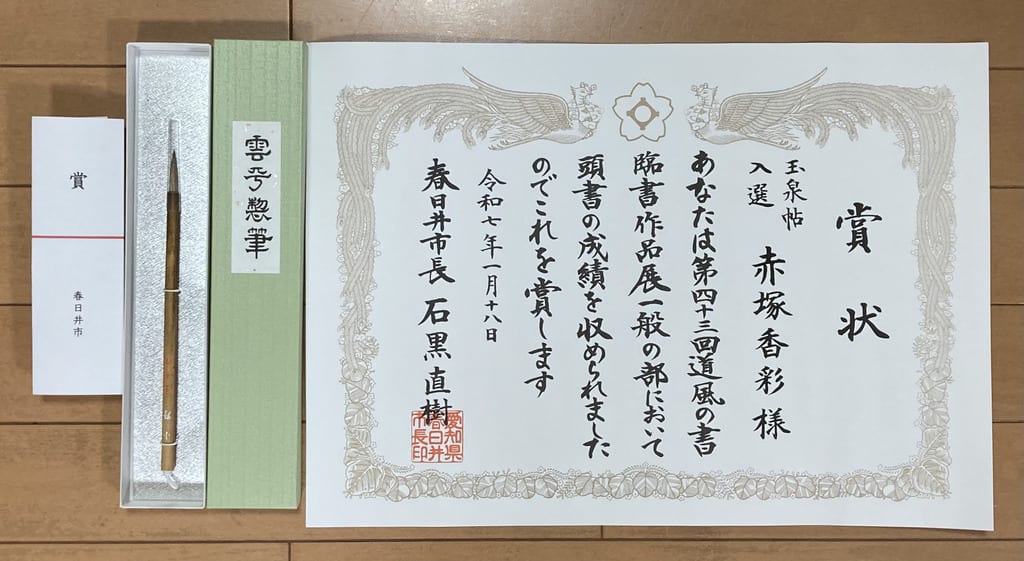

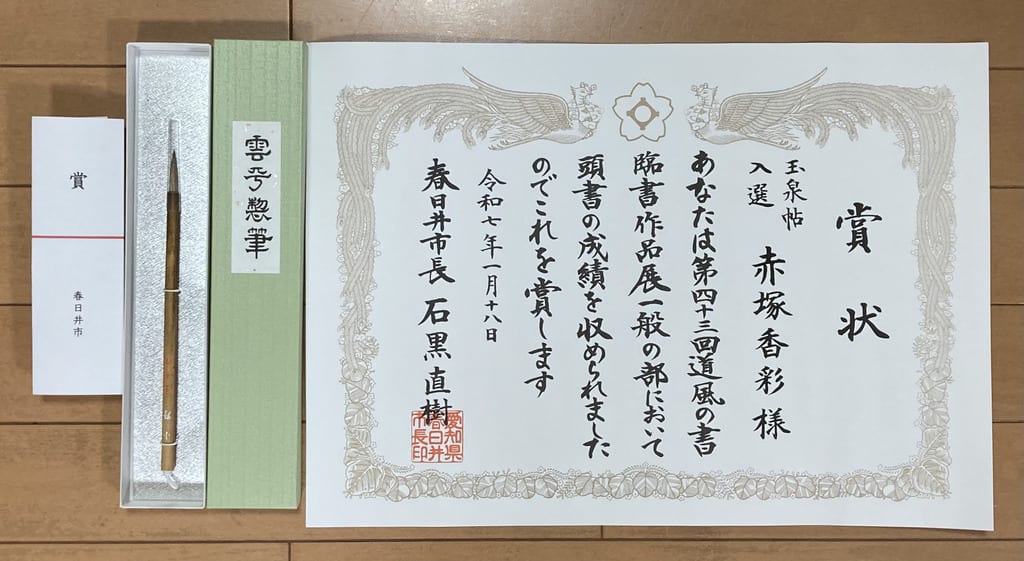

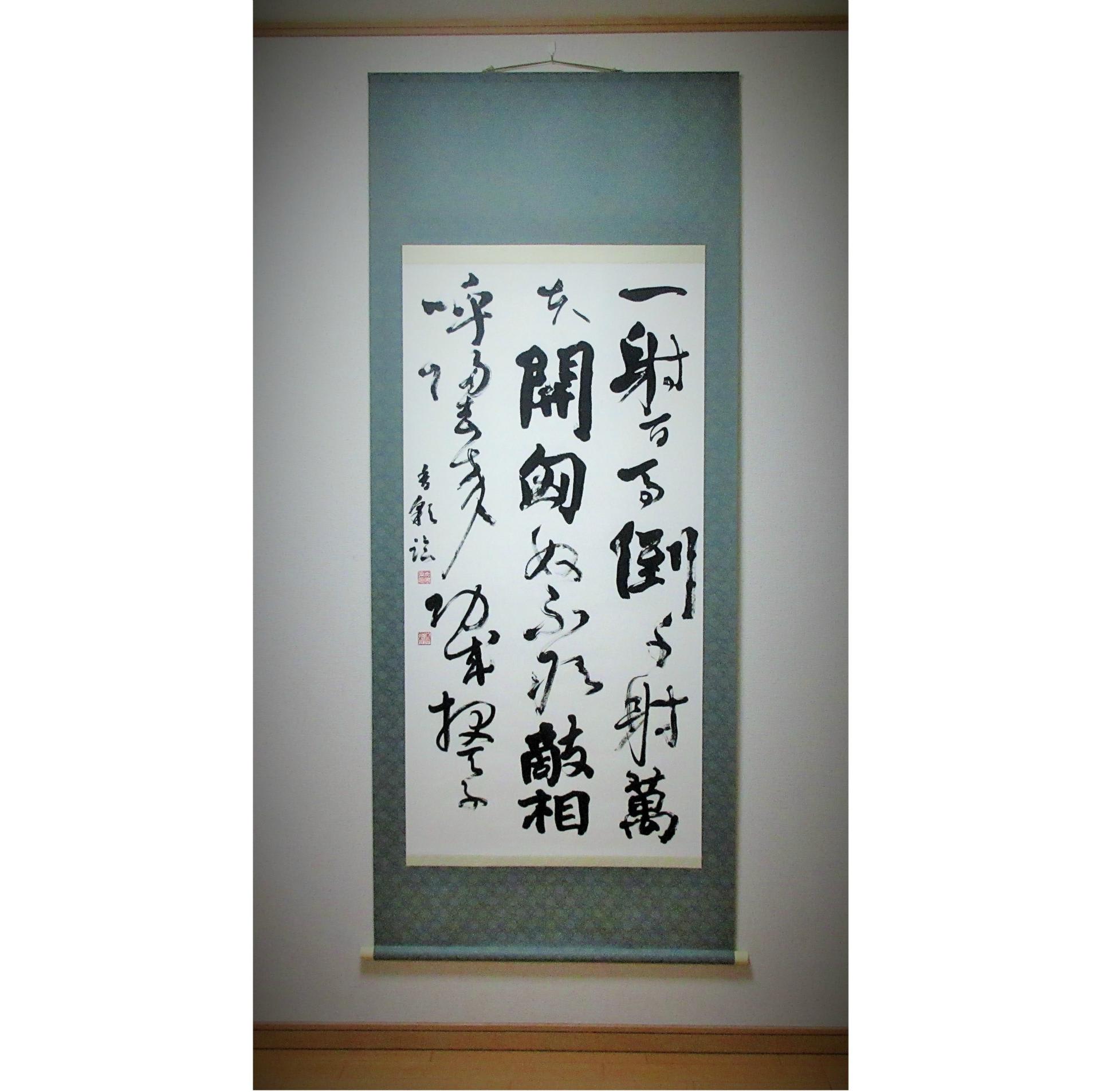

昨年末に告知した展覧会(☆)に出品した作品です。

顔真卿の裴将軍詩の一部を臨書(節臨)したもので、この展覧会の最大サイズ(270×70cm)に初めて挑戦しました。

登高望天山。白雪正崔嵬。入陣破驕虜。威声(聲)雄震雷。一射百馬倒。千射万(萬)夫開。匈奴不敢敵。相呼帰去来。

高みに登って天山(天山山脈)を望めば、白雪正に崔嵬(うず高く積もっている)たり。陣に入りて驕虜(驕慢な異民族)を破れば、威声は震雷(鳴り轟く雷)よりも雄なり。ひとたび射れば百馬倒れ、千たび射れば万夫開く(万人も道を開ける)。匈奴(北方異民族)は敢えて敵せず(歯向かおうとはせず)、相呼びて帰去来す(呼ばわって帰順してきた)。

原帖はコチラ↓

楷行草が入りまじった破体(いくつかの異なった書体をまじえて書いたもの)で、縦横無尽に変化に富み、署名はありませんが、その力量から顔真卿の書とされています。

顔真卿は、中国唐代の剛直な忠臣で、書おいては、王羲之が正統派といわれるのに対し、革新派の書といわれ、後世の書家に大きな影響を与えています。多種多様な書表現で、多く残された楷書碑は一碑一面貌といわれ、三稿(祭姪稿・祭伯稿・争座位稿)と呼ばれる卒意の書(手紙や草稿など、書作品としての制作意図を持たない書)には、その時の気持ちがあふれ、心打たれるものがあります。

顔真卿の卒意の書をドーンと作品にするのは長年の夢で、しかも破体に興味があったので、裴将軍詩の原帖を見つけた時は一瞬で魅了されました。

今回、思いがけず大きな賞をいただき、いろいろな経験ができました。

書友の皆様や友人たち、そして家族の優しさにも触れ、自分一人の力では到底ありえなかったことだろうなあ~と実感しいます。

直接ご指導いただいている先生からは、「ちょっと墨が濃かった。聲の最終画は長すぎ、真ん中辺りは良い。」とのご講評をいただきました。

皆さんからのご感想を総合すると、この原帖を選んで挑戦したことが評価されたんだろうなあ~と思います。

気持ちを切り替えて、また新たな挑戦をしていきたいと思います。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

|

顔真卿行書(送裴将軍詩他) (隋唐の行書草書) |

| 佐野 光一 | |

| 天来書院 |

|

祭姪文稿・祭伯文稿・争坐位文稿[唐・顔真卿/行草] (中国法書選 41) |

| 顔 真卿 | |

| 二玄社 |

ランキングに参加しています。ポチッとして頂けると嬉しいです

![]() にほんブログ村

にほんブログ村![]()

どうぞ宜しくお願いします

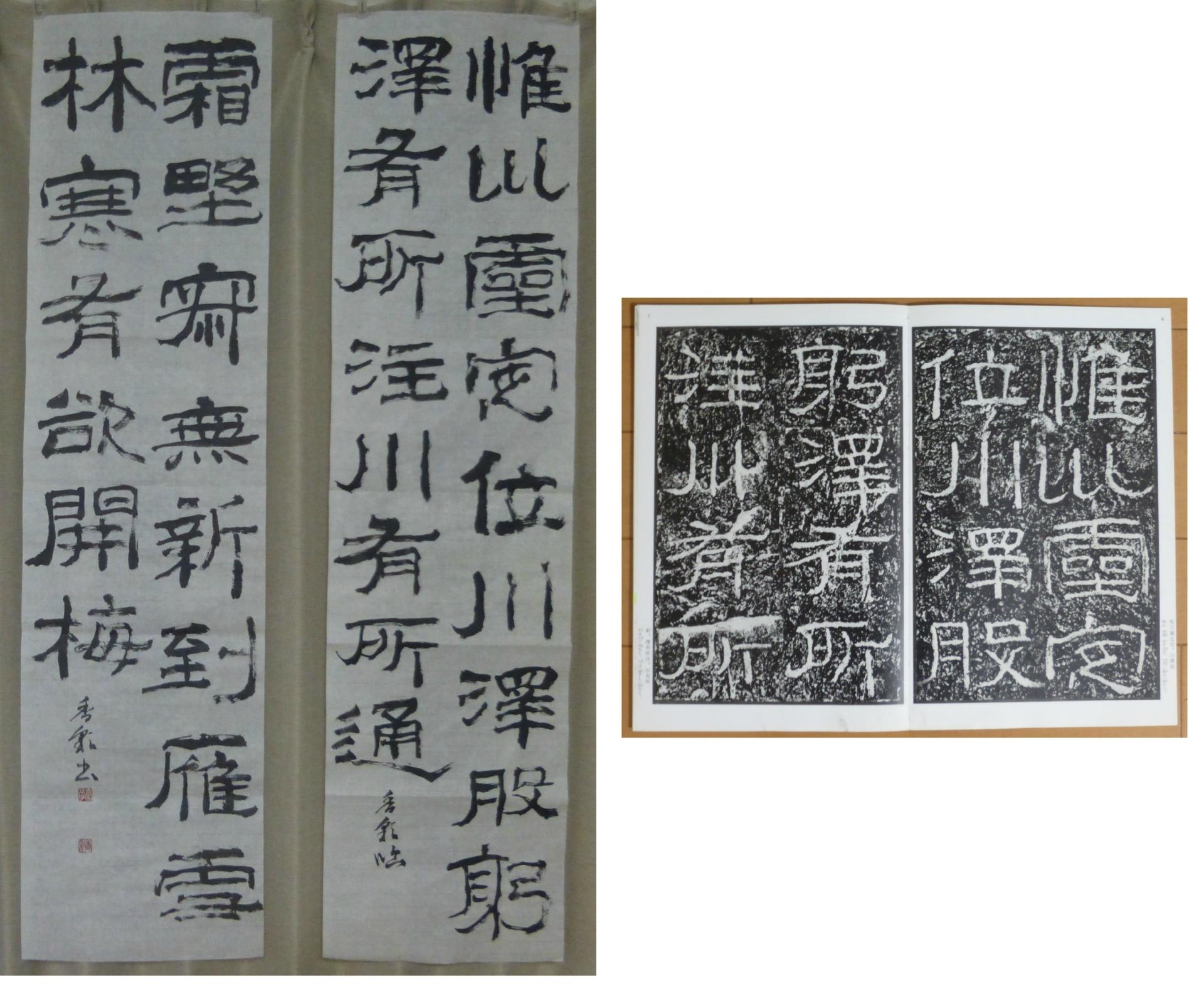

9月に開催された佐久全国臨書展に出品した作品です。

中国唐代の顔真卿が書いた裴将軍詩を全紙(135㎝×70cm)に臨書したもので、結果は佳作。

佳作以上が展示されるのでギリギリでした

遠いので見に行けませんでしたが、表装されて帰ってきました♪

顔真卿の原帖の臨書した部分はコチラ ↓

楷書、行書、草書など様々な書体が入り混じった破体書です。

豪快な書きぶりに魅了されて挑戦しましたが、これを自分なりの表現で全紙に収めるのは想像以上に難しく、力量のなさを痛感しました。

書けば書くほど判で押したような同じようなものばかりになり、結局、中盤に気持ちよく書けたものにしました。

反省点は多々ありますが

この後、さらに書き込んで、別の公募展に出品したところ、予想に反してスゴイ評価を頂けました!

サイズはこの2倍の長さの全紙2枚判(270cm×70cm)で、文字数も増やしました。

部屋の壁では天井からぶら下げても引きずってしまうので、会場でようやく全体像が見られます。

その展覧会は、来月半ば。

受賞者一覧はコチラです→☆

どんな仕上がりになっているのか、会場で見るのが楽しみな反面怖いです

その模様は、また来年!

今年もいろいろなことがありました

新たな出会いもあり、たくさんの皆さまにお世話になりました。

細々ながら今年も無事ブログを続けられ、ご閲覧下さる方々にも感謝しています。

来年もよろしくお願いいたします

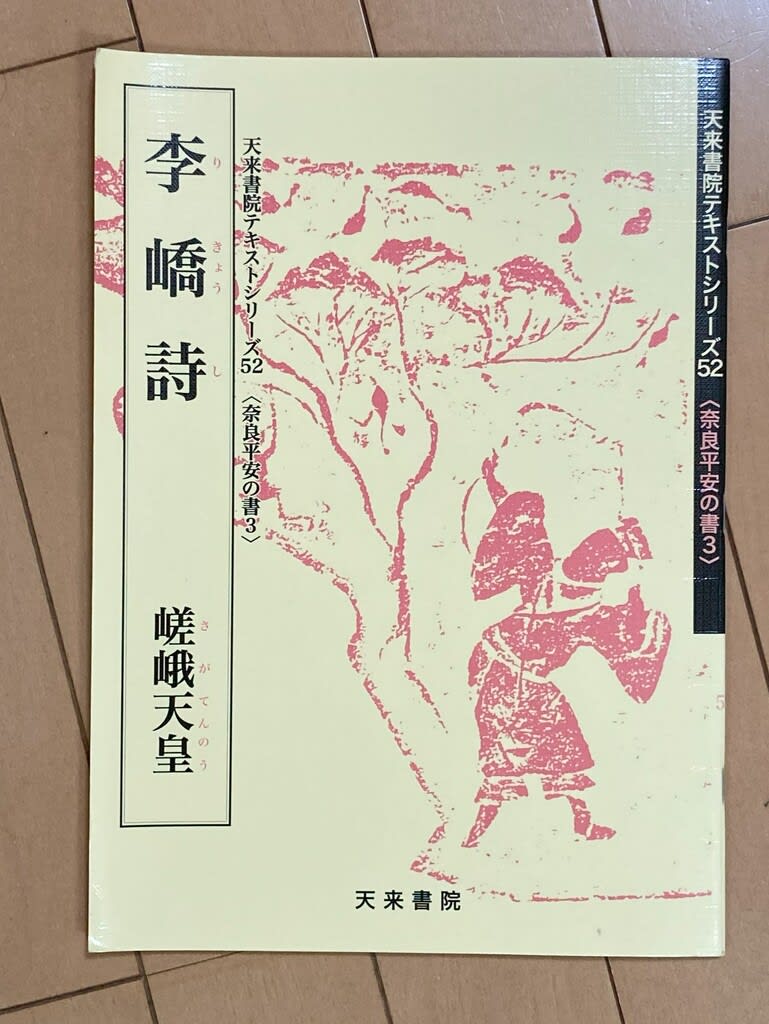

臨書にはコチラの本を使いました↓

|

顔真卿行書(送裴将軍詩他) (隋唐の行書草書) |

| 佐野 光一 | |

| 天来書院 |

ランキングに参加しています。ポチッとして頂けると嬉しいです

![]() にほんブログ村

にほんブログ村![]()

どうぞ宜しくお願いします

「雪」

「雪」

4月に入り、寒暖の差が激しく、

今日は、見頃を過ぎた桜が、雪交じりの雨に濡れていました。

見出しの「雪」は、昨日受講した月1回通っている書道講座に持参した半切課題の一文字。

中国 後漢時代の石門頌 (AD148年) 風に書いたものです。

ブログを始めた当初、月1回の講座の課題をUPしていましたが、今も変わらず通っています。

この講座の日は、何故か雨が多く、昨日も雨でした。

その講座の先生との出会いは、約10年前。

師範試験を受けるために受講した事前講習会で、講師をされていたのが先生です。

その筆さばきを目の当たりにして興奮したのを覚えています

今に繋がる書道を始めたのは、さらに、その12~3年前。

主人の転勤で、同じ先生に長く教わることはできませんでしたが、その代わり、複数の先生に様々なジャンルの書を学ぶことができました。

目標としていた文科省認定の毛筆書写検定1級を取得した後、通信教育に切り替えて、基礎から学び、独学で師範!という新たな目標に邁進しました。

師範の会場受験は、文科省認定の書写検定と同じく、時間内に実技と理論問題を行う試験です。1番難題の半切(135㎝×35㎝)の創作課題が書写検定は1点のところ、師範試験は2点なので、少々ハードルが高めですが、挑戦し甲斐がありました。

そして、事前講習会。

博識で、漢字も仮名も、どんな書体書風でも、バンバン添削していく先生の姿に接し、この先生に習いたい!いずれこの先生に習おう!と心に決めました。

それが実現したのは、それから5年後でした。

書道に続き翌年ペンの師範取得後、いよいよ!と思った時には、先生が体調を崩され、長期療養に入られていたため、考えた末、もう一度、基礎から2年間書道教室に通い、続いて1年篆刻教室に通い、次の目標の書道・ペン・篆刻の生涯学習インストラクター1級の資格を取得完了し、さあ次はどうしよう・・・と途方に暮れていた時、なんと先生が復帰され、やっと念願が叶ったのです。

それから、約5年、月1回先生の熱心な指導を受けてきましたが、先月から再び体調を崩され、昨日は別の先生の代講でした。

すっかり気が抜けてしまいましたが、代講の先生にも以前教わったことがあるので、成長した姿を見てもらおうと、前夜奮闘したものの空回り。

半切の創作課題4点の中で、褒められたのは、この「雪」一文字だけでした

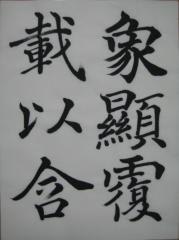

「雪」が入った課題の全体はこんな感じです(左端)。

右隣は、先生に見てもらいたくて一生懸命書いた石門頌の臨書。右端は、その原帖です。

石門頌は、摩崖(岩を平らにして文字を彫り込んだもの)なので、石を削る気持ちで書きました。

一日も早く、先生がお元気になられるよう祈るばかりです

|

石門頌[後漢/隷書] (中国法書選 3) |

| 二玄社 | |

| 二玄社 |

|

|

|

| 佐野 光一 | |

| 天来書院 |

ランキングに参加しています。ポチッとして頂けると嬉しいです

![]() にほんブログ村

にほんブログ村![]()

どうぞ宜しくお願いします

昨日は、高幡不動尊の月例写経会に行ってきました。

写経会は、毎月弘法大師の月命日の21日に行われます。

行きたいと思いつつ、予定が合わず1年越しで、ようやく参加できました。

正座できるか心配でしたが、テーブルと椅子席も用意されていました

開始は、午後1時半。

貫主の法話の後、用意された道具で写経開始。

久々の般若心経です。

競書の昇段試験の時は約2時間半かけてじっくり書きますが、写経会では皆さん書くのが早いと聞いていたので、今回はお手本を下に敷いてスピードUP

なんとか1時間以内で書き上がりましたが、半分ほど書いたところで書き終わった人がいてビックリしました

競争することではないですが

見出しの写経は納経する前に撮ったものですが、お目汚しになりますので、決してアップにして見ないでくださいませ~

終了後、別の部屋にお茶の用意をしてあるのをすっかり忘れて出てきてしまいましたが、御朱印をいただいたり、紅葉を楽しんだり、久々に会った友人たちとゆっくり話もできて、楽しい一日でした。

ランキングに参加しています。ポチッとして頂けると嬉しいです

![]() にほんブログ村

にほんブログ村![]()

どうぞ宜しくお願いします

半切(135cm×35cm)

半切(135cm×35cm)

この拓本のお陰で、久々に投稿できました。

この拓本のお陰で、久々に投稿できました。

たらちねの母に手をとり教わりし 筆一筋に我はも生きぬ(石橋犀水先生の歌)

3月の展覧会に出品したもので、今の心境と合致する気がして、半切に薄墨で書きました。

母は、書道の先生ではないですが、年賀状に書く文字がとても美しく、私の自慢でもありました。

書を習い始めた頃、宛名書きの手ほどきを受けたのが懐かしく思い出されます。

花好きだった母の庭では、今年も次々に花が咲き始めました。

☆ランキングに参加しています。ポチッとして頂けると嬉しいです

![]() にほんブログ村

にほんブログ村![]()

どうぞ宜しくお願いします。

| 何紹基名品絶句集―付録・条幅手本拡大一五種 |

| 佐野 光一 | |

| 天来書院 |

)

) )

)