昨日は、第6回墨遊楽書道展の最終日。

撤収後は、麻布十番 燻製apartment別邸で、打ち上げでした。

燻製の魚介類や香ばしいチーズ、柔らかいお肉♪どれもすごくおいしかったです。

お箸やスプーン・ナイフ・フォーク類は、それぞれ座った場所のテーブルの引き出しにオシャレに収納されていました。

締めは、メンバーのお客さんが持って来てくれたホールケーキ↑

「墨遊楽」のプレート付きです

お店で銘々にカットしていただきました

幹事さん、はじめメンバーの皆様、楽しいひと時をありがとうございました。

今年も早1ヶ月を切りました。

講師をしている書道講座の今年度第3期も今週からスタート。

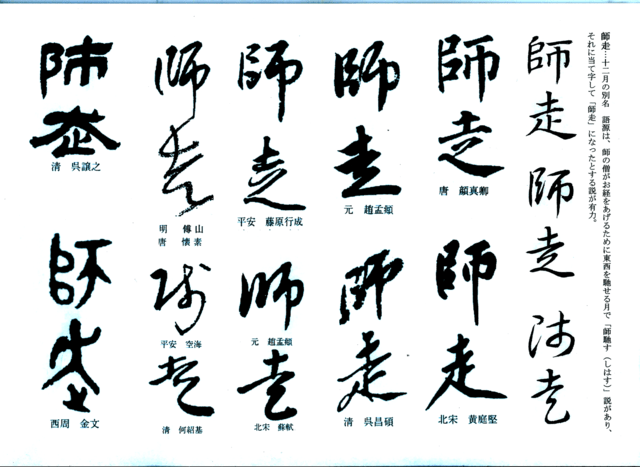

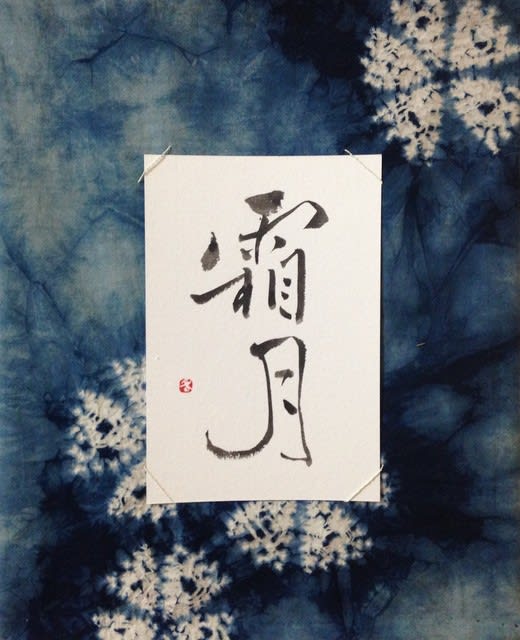

第1回目の授業は、月初め恒例の月の別名をはがきに書く、ということで今回も資料を作り。字書から集字して、いろいろな書体の「師走」を作りました。

見出しの「師走」は、2行目上段の顔真卿の楷書を参考に書きました。

ランキングに参加しています。ポチッとして頂けると嬉しいです

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

→

→

つるつるの百均はがきはカスレが出にくいですが、濃淡が出るので、研究すればもっと面白いものが書けそうです。

つるつるの百均はがきはカスレが出にくいですが、濃淡が出るので、研究すればもっと面白いものが書けそうです。