さぼっていてUPが遅くなりましたが、先週、月に一度通っている書道講座がありました。

毎回、各自、創作作品を持ち寄り、教室の壁に貼って先生に講評して頂きますが、1ヶ月はあっという間、今月も前日に慌てて書いた付け焼き刃なものばかりになってしまいました

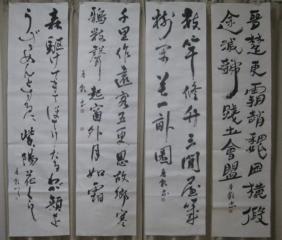

右端の木簡風のは、

前回添削して頂いて書きなおした千字文の一節です。

落款を2行目の下にして伸び伸び書くよう心がけましたが、左側が空き過ぎたので、2行目を少し左に寄せ行間を空けるようアドバイス頂き、参考までに一枚書いてくださいました。

先生の書は、文字の大小・緩急・太細・潤渇などなど、変化に富んでいます。

左3点は先生から出された宿題で、毎月プリントされた課題3点をそれぞれ自由に創作します。

先生の講評は次の通り。

右から2番目の七言二句は、出だしは良かったのですが、字形やバランスが悪いものや線の硬さが気になる文字があり、落款も押しつけ過ぎました。

左から2番目の五言絶句も出だしは良いですが、右上がりの線が目につき、運筆の早さが一定になってしまいました。

一番左の寺山修司の短歌は、1行目の墨継ぎ「わが頬を」の墨が多過ぎました。 2行目の「うずめんとするに」は曲線が多く、表現過多です。ちょっと遊び過ぎました。

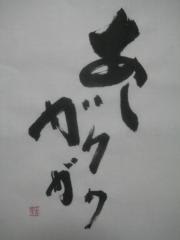

一字書の「穣」も前回に続き木簡風に書いてみました。

偏と旁に墨色・潤渇の変化をつけたかったのですが、前回、旁は墨を落として擦れさせると良いと教わったのに、すっかり忘れて、思っていたほど変化をつけられませんでした。

現在勉強中の木簡とは、中国で紙が発明される以前、松柏科の木を薄くはいだ細い簡(ふだ)に文字を書いたもので、竹簡とともに、敦煌・居延(甘粛省)などから出土されました。

今から2,000年ほど前の前漢中期から後漢初期にかけてのもので、大多数が隷書で書かれています。

金石に刻された整然とした文字とは違い、簡略化された草書も用いられ、肉筆の貴重な資料です。

木簡は縄で編んで綴られ、巻いて保管されました。

今でも書物を一冊二冊と数えたり、一巻二巻というのはその名残りです。

「冊」は、ひもで編んだふだの形の象形文字です。

☆ランキングに参加しています。クリックして頂けると嬉しいです

にほんブログ村

にほんブログ村

どうぞ宜しくお願いします