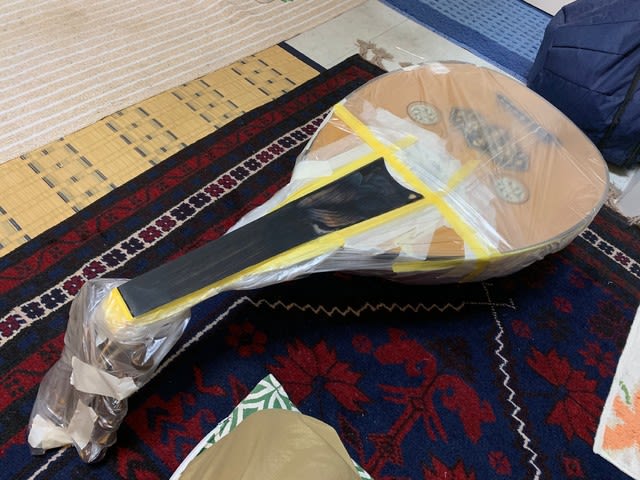

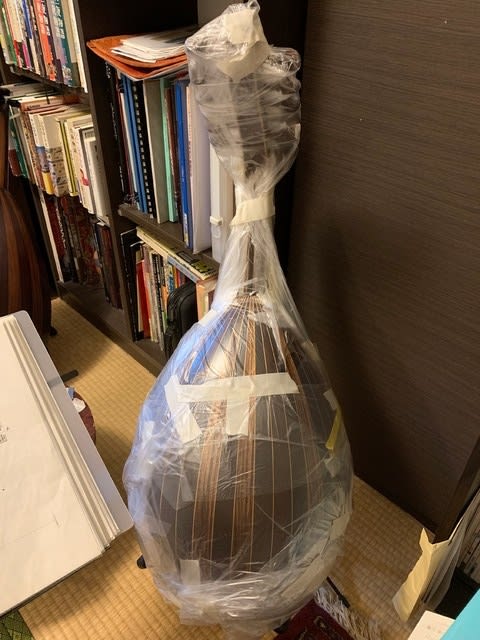

お世話になっている新宿のトルコ文化センターに新たに届いた3本のサズですが、1本は目も当てられないような破損をしていました。

送って来た楽器屋の梱包が、まるでトルコ国内での輸送を前提にしているような簡易な梱包で、しかもソフトケースに入れて送って来たから、このような大惨事になった訳です。

こういう事って、日本人の視点から考えると本当に信じられないのですが、残念ながらトルコ人、やってくれます。

さて、単純な亀裂であれば直ぐに直せるものの、明らかに上から大きなモノが落ちて来て凹み割れしたボディ。凹みを何とか出来ないか色々試してみた結果、

一か八かフォークを差し込んだ事で、凸凹になったボディを矯正出来る事が分かり、

スタッフのNさんに手伝って貰って接着剤を注入し修理完了。

後は接着剤が完全に乾いてから、はみ出た接着剤を削れば良い所まで来ました。

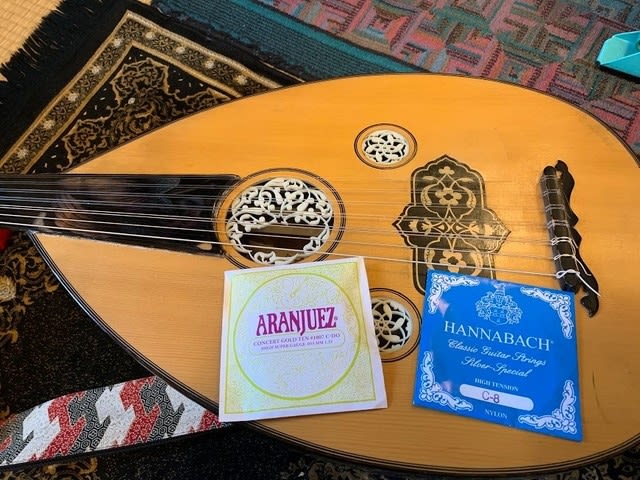

さて、今度は以前入荷した7コース・ウード。

調整、というかリペアで約4時間を費やしました。

現在売約済みとなっているこの7コース・ウード、久しぶりに空気に触れさせようと、ケースから出し、少し音を出してみた途端、

「あれ?高音部が変だぞ?音階が演奏出来ない…。」

…、なんと、ウードは構造的に、普通はボディが凹むようになっているのですが、高音部用に延長されている指板が盛り上がって「逆反り」になってしまった、という珍しい状態になっていました。

↑ 写真では少し分かりづらい、というか見た目では、ほぼ分かりません。

ちなみに、私がメインで使用している7コースのウードは、購入した当初からボディが凹む「順反り」が酷過ぎて高音部が演奏出来ず、結局自分で指板をパテで盛り上げて直したのは、このブログでも紹介しましたが、

まさかボディ部が「逆反り」を起こすとは考えつきもしませんでした。

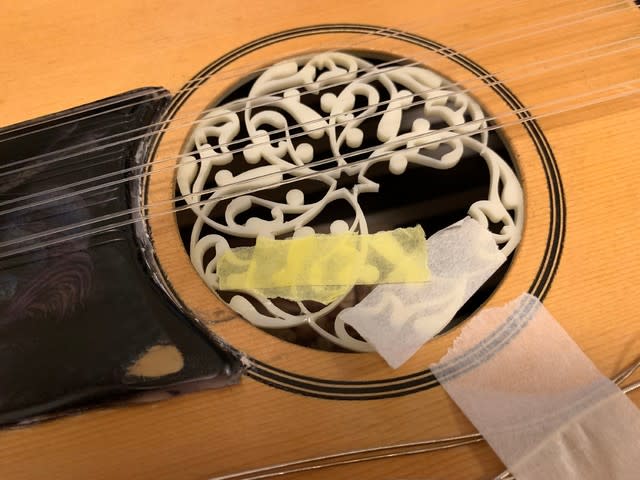

で、色々考えた結果、マスキングテープと紙ヤスリを購入して、逆反りしている高音部の指板を削って調整する事に。

削り過ぎないよう、慎重に削って、反りの状態を確認し、調整。

結局、満足行くまで3時間半ぐらい掛かりましたw

なんでそんなに時間が掛かるのか説明すると、一度削って、弦を張り直して試奏し、もうひと調整しなければならない不具合が分かって、また削り直したからです。

↑ 弦を張り直して、不具合がまだあるかどうか確認。根気のいる作業です。

↑ そして修理完了!

紙ヤスリで削る時は、ある程度削ったら、掃除機で削りカスを吸い取り、定規を充てて進捗状況を確認しながら慎重に進めて行きましょう。

きっと、この経緯、楽器の事が好きで無い人には対して面白くない話でしょうがw、

修理し終わって、思った通りに調整が上手く行った時は格別な思いになるのです。

つまり、楽器が楽器として蘇るのです。

日本では珍しいサズや、ウードを弾きこなすには、楽器の修理も調整も自分で出来るところは全て行わないといけない事は、私の師匠の常味さんから教わった事ですが、

こういう修理に関する経験を積む事も、演奏する上で、とても大切なのです。

と、信じています。