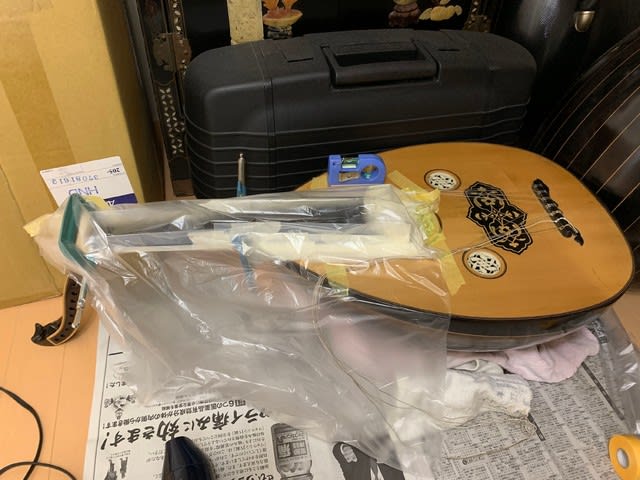

さて、透明粘土の失敗後、エポキシ樹脂によって指板コーティングを決意。使用したのは日清クリスタルレジン。理由は少量の購入ができる事と、透明度の高さ、黄変がないこと、などをリサーチして、これに決定。

また、数々の「フレットレス・ベースの作成」を行った先輩方のブログを読みこなし、挑戦することに。

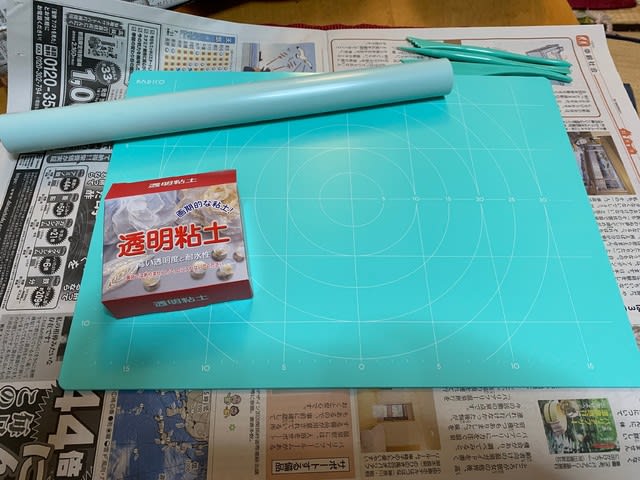

まず、必要なものを買い揃えないといけないのですが、渋谷の東急ハンズを利用したところ、必要なものがここで全て揃いました。

1.日清クリスタルレジン・セット(少量で十分)

2.デジタル計量器(0.1mgまで測れるもの)(必須)

3.ポリプロピレン板(型用)

4.マスキングテープ

5.マスカー

6.ノギス

7.水平器

8.万力

9.紙やすりセット(100番から~600番)

10.コンパウンド・セット

エレキベースだと、最大で1mm位「盛る」必要があるようですが、ウードだと0.3mm位で十分。

が、これが一度で成功することなく、何度が失敗を繰り返して、漸く成功したものの、結局はウレタン樹脂コーティングを行うことになりました。

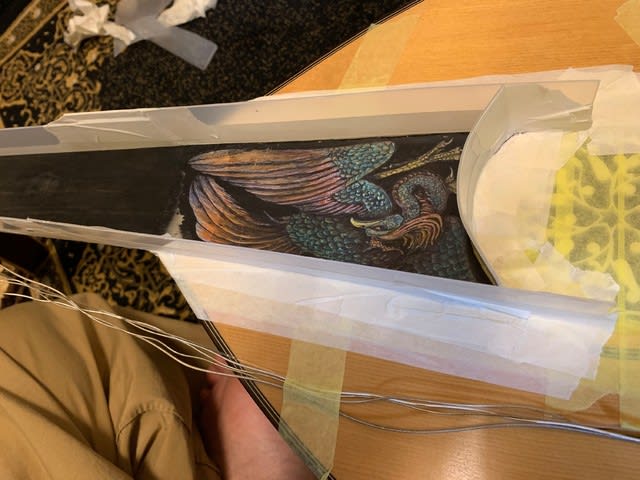

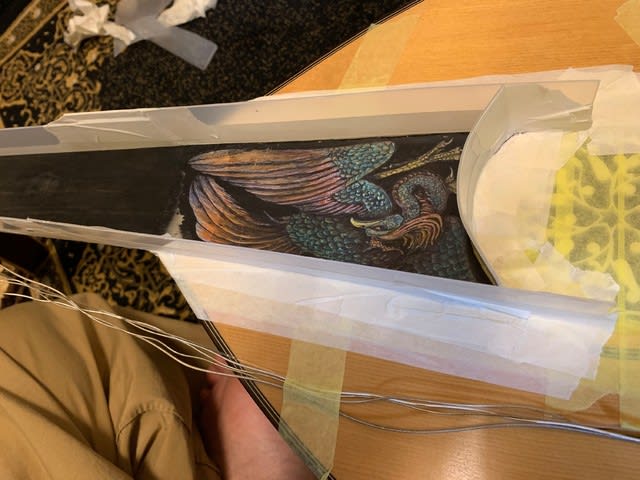

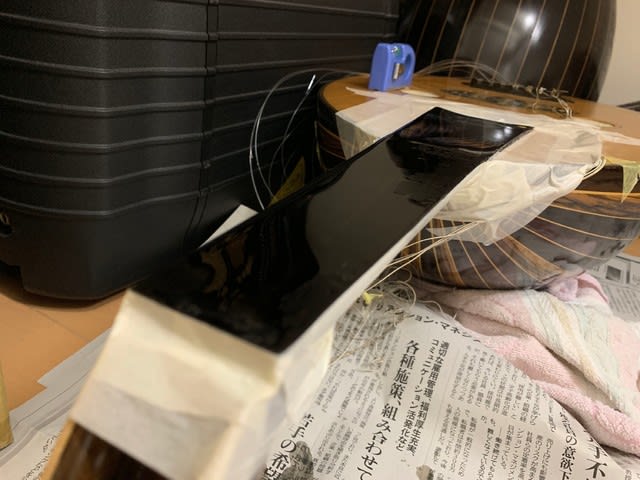

1.エポキシ樹脂がくっつかないポリプロピレン板で型を作ります。この時、マスカー持ってたんだから全部覆えばよかったのですが…。後の祭りとなり、レジンが漏れて大変な事に。更には、レジンに絵の塗料が溶け出し、結局、指板の絵は辛うじて残ったものの、ぼんやり透けて見えることになしました。

紙ヤスリで指板を削る際には、右下に見えるようなサンディングブロックを必ず使ってください。個人的には、スティキット・サンディング・ブロックがおすすめ。