『子どもたちを被ばくから守ろう!2.23 新宿デモ』

命の復興を最優先に、ふくしまの子どもの命を守れ!

■どれだけ小児甲状腺ガンと、A2判定が出れば、子どもたちの避難は実現するの?

2月13日の福島県の発表で、子どもたちの命と健康は、かつてなく危険な状態と判明しました。

■概要

◎名称 子どもたちを被ばくから守ろう!2.23 新宿デモ

◎日時 2月23日(土)

13:00~新宿東口アルタ前広場集合 呼びかけ人や福島からスピーチ

14:30~デモ出発(コースは以下の通り)

15:20~デモのゴール、アピール

◎集合場所 新宿アルタ前(東京都新宿区新宿3-24-3)

《アクセス方法》

・新宿駅東口より徒歩1分

・東京メトロ丸の内線新宿駅より徒歩0分

・西武新宿線新宿駅より徒歩2分

■内容

◎オープニングの発言

井戸謙一(志賀原発差止判決の元裁判長・疎開裁判の弁護団)

井上利男(ふくしま集団疎開裁判の会代表)

〈福島からの声>

安部ともみさん(南相馬から山形に自主避難)

木田節子さん(富岡町から水戸市に自主避難)

吉田邦博さん(南相馬 安心安全プロジェクト代表)

長谷川克己さん(郡山から静岡に自主避難)

〈避難受入先からの声>

榎本健二さん(新潟県魚沼市 新潟雪だるまの会)

◎デモコース

★ただ今、疎開裁判とデモを支持する個人と団体に賛同とメッセージを募集中です->こちらからお申込み下さい。

◆主催その他

◎主催: ふくしま集団疎開裁判の会

連絡先 光前法律事務所 (03-5412-0828)

メール:sokai※song-deborah.com ツイッター:※Fsokai ←※を@に変更下さい

◎呼びかけ人: 山本太郎 舩橋淳 野中ともよ 神田香織 広瀬隆 広河隆一 荒井晴彦 おしどりマコ 高橋哲哉 沢田昭二 柄谷行人 崎山比早子 鄭義信 チョムスキー ちばてつや 斎藤貴男

◎注意事項

疎開裁判の会は、全てのいのちを守ることを目的とした集まりです。

差別と暴力を肯定する個人、グループの参加はご遠慮ください。

******* ******* *******

◆呼びかけ人・賛同人のメッセージ ->こちら

メッセージ:

○野中ともよ さん

こどもたちとは、いま、ここにある未来』です。

そのこどもたちの「いのち」を守れない社会に未来はない。

「安心です」「安全です」「避難するのは身勝手です」と説く政治や行政や司法を信じ「いのち」が傷ついてしまったら、

その時には「責任の所在」など、もはや論じても空虚な屑にしかなりません。

問われるのは、いま。

問われるのは、わたしたち大人。

フクシマのこども達は、ニホンのすべてのこども達の未来にかかること。

あなたの目と、耳と、心と、行動を、この裁判に寄せてくださることをこころから願います。

野中ともよ

○小出裕章 さん

福島原子力発電所の事故により、福島県を中心にして、広大な地域が放射能で汚染されました。

日本の法令を適用すれば、福島県は浜通り、中通りとも、放射線管理区域にしなければいけません。

普通の人が立ち入ることが許されない場所ですし、子どもたちがそこで生きるということは、私には想像できません。

しかし、日本の国は、逃げたい人は勝手に逃げろとして、人々をそこに棄てました。

被曝をすれば、必ず健康に影響をうけます。

それを避けるためには避難が必要ですが、国が手を差し伸べない中で、避難は生活の崩壊、家族・家庭の崩壊など多大な犠牲を伴います。

さらに、逃げられる人、逃げられない人の間に、溝が生まれてしまったりします。

いったい、こんな苦痛は、誰のせいで起きたのでしょう?

事故に直接的な責任がある東京電力、それを許してきた日本の国に、きちんと責任を取らせることが 何よりも大切だと私は思います。

○広瀬隆 さん

福島第一事故から 2年を迎えようとしている今、時々、私は体がふるえるほど、

これから福島県内で、いや東日本全域で起こること、いま進行している体内被曝が心配になります。

なかでも、子どもたちを救うことは、日本人として、絶対にやり遂げなければならないことです。

みな、どこに住んでいても、この子たちを助けられるよう、あたたかい心をもって、できる限りの力を発揮してゆきましょう。

みなさん、共に活動してゆきましょう。

○神田香織 さん

事故から2年目、風化させたい、健康被害を小さく見せたい輩をあざ笑うかのように、目に見えぬ放射能被害は、県内初め全国に拡散している。

ネット上には、福島県民の心疾患や死亡の増加など、また、関東各地での子どもの免疫低下など、数々の事実が、資料とともに発表されている。

戸惑い、悩んでいる人々がたくさんいる。

さあ、これからが正念場です。

一刻も早く、「放射線管理区域」で「管理」させている子どもたちを、疎開させましょう。

戦時中当たり前だった学童疎開が、なぜ今許されないのか、この闇の深さを噛み締めながら。

この闘いは、後に続く人々のためにもなるのですから。

講談師神田香織

○沢田昭二さん

野田政権は、原発ゼロをめざすという政策を、アメリカと財界に釘を刺されると、閣議決定を見送り、

安倍政権になって、原発再稼働に向けて圧力をかけて、規制委員会も、再稼働の準備に重点を置き始めています。彼らは、国民の安全、とりわけ子ども達が被曝して、将来の健康を次第に蝕まれていくことには目をつぶっています。

子ども達の未来のためにも、原発の運転を即時停止し、核兵器も原発もない世界を実現して、

放射能に脅かされる世界から、自然エネルギーで安心して暮らせる世界にしなければなければなりません。

○鄭義信さん

子どもたちの絶望を、希望に変えるために、

ぼくたちは、さらに大きな声で叫ばないとならないでしょう。

福島の子どもたちの未来は、

ぼくたちの子どもたちの未来であり、

明日の子どもたちの未来であるからです。

鄭 義信

○チョムスキー

It is most disturbing -- in fact shocking -- to learn that hundreds of thousands of children remain in areas heavily affected by the Fukushima disaster, and doubtless at serious risk. There can surely be no justification for the failure to evacuate them to safety, without delay. I hope that actions on February 23 will bring an end to this cruel policy, which needlessly compounds a terrible catastrophe.

Noam Chomsky

※ 訳文

福島の大震災よって、あまりにも悲惨な被害を受けた地域に、いまだ何十万人もの子供たちがとり残され、

しかも、明らかに深刻な危険にさらされていることを知り、ひどく心が痛み、本当に驚いています。

子供たちを安全な場所に、一刻も早く避難(疎開)をさせないという失態は、絶対に許されません。

2月23日の行動(デモ)が、あってはならない恐ろしい大惨事を引き起している、この残酷な政策に対し、終止符を打つことを強く希望します。

ノーム・チョムスキー

○ちばてつやさん

「原子力発電所」を、美しい日本の各地に作らせてしまったのは、日本人の大人たち、全員の責任だ。

その被害を、未来に繋がる子どもたちに、絶対残してはならない。

今、後悔しながら思うのは、子どもや若者たちを、一刻も早く、安全な地域に移してやって欲しい、という事。

これは、思慮が欠けていた日本の大人たち、すべての緊急の責務です。

懇願です。

ちばてつや

○斎藤貴男さん

子どもたちの被ばくも、原発事故の事実自体さえ、何もなかったことにしようとしている安倍政権を、

否、人間というものを舐めきったこの国のありようが、許されることなど、断じてあってはならない。

今や日本は、人でなしの島だ。

一日も早く、人間らしい心を取り戻そう。

自分自身のためにも。

斎藤貴男(ジャーナリスト)

○舩橋淳さん

どこの誰でも、一致できる世界の常識ーー子供のいのちを守ること。

どんな大変な状況下でも、これが優先順位の一番上だってことは見失わない。

そんな大人になろうよ、みんなで。

******* ******* *******

■私たちから3つのアピール

1、今、一番大事なこと、それは子どもの命を守ること、 子どもの被ばくを許さないこと。

しかし、ふくしまの子どもたちは、今もずっと、危険な被ばくの中に置かれたままです。

その結果、2月13日の福島県発表で、通常なら百万人に1名なのに、

二次検査した151人の子どもから、10名の小児甲状腺ガン(確定とほぼ確定の合計)が見つかっています。

そのうえ、甲状腺ガンは、子ども達の健康被害の氷山の一角、象徴的な出来事です。

これは、今後発生する、子ども達の桁違いの健康被害に対する、まぎれもない危険信号なのです。

2、 今、一番大事なこと、それは子ども達を今すぐ、危険な被ばくから安全な場所に避難させること!

そもそも、政府は、原発事故の加害者として、最大の被害者である子どもたちを、危険な被ばくから安全な場所に避難させ、救護する義務を負っています。

その上、子ども・被災者支援法を持ち出すまでもなく、憲法上、子ども達を、被ばくの危険のない安全な環境で、教育させる義務を負っています。

政府は、ふくしまの復興、復興と叫びます。

だとしたら、その復興の最優先課題は、言うまでもなく「命の復興」、子どもたちを、危険な被ばくから避難させることです。

誰の目にも明らかなこの義務を、果そうとしない政府・自治体に対し、「人権の最後の砦」の裁判所に、正しい裁きを求めたのが、ふくしま疎開裁判です。

疎開裁判は大詰め、3月には、仙台高等裁判所で結論が出る予定です。

今や、疎開裁判は、国連人権委員会、チョムスキーをはじめとして世界がその結果に注目。

しかし、裁判官は孤独です。

一人では、政府・原子力ムラの圧力に屈してしまいます。

けれど、私たちみんなが疎開裁判に注目し、声をあげれば、孤独な裁判官も迷いを吹っ切り、勇気をふるって、信念の判決を下すことができるのです。

裁判所に、私たちの願い、私たちの声、私たちの思いを伝えましょう!

3、今、一番大事なこと、それはチェルノブイリの経験から学ぶこと。

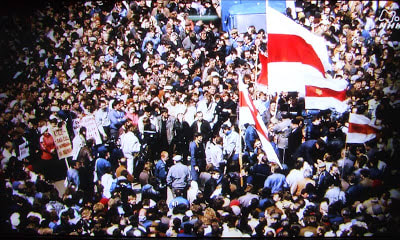

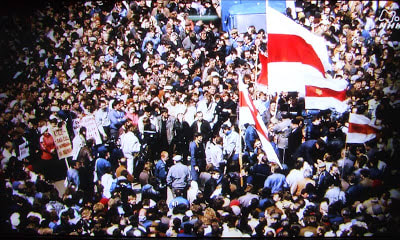

チェルノブイリ事故のあと、人権のなかった全体主義国家ソ連で、チェルノブイリ憲法9条ともいうべき、チェルノブリ住民避難基準を作り、子どもたちの命を救ったのは、これを要求する多くの市民の声、市民のデモでした(以下の写真参照)。

1989年2月のソ連ベラルーシ(白ロシア)市民のデモ

今からでも遅くありません。

私たちもチェルノブイリから学んで、行動を起こしましょう!

子どもたちの命を救いましょう!

命の復興を最優先に、ふくしまの子どもの命を守れ!

■どれだけ小児甲状腺ガンと、A2判定が出れば、子どもたちの避難は実現するの?

2月13日の福島県の発表で、子どもたちの命と健康は、かつてなく危険な状態と判明しました。

■概要

◎名称 子どもたちを被ばくから守ろう!2.23 新宿デモ

◎日時 2月23日(土)

13:00~新宿東口アルタ前広場集合 呼びかけ人や福島からスピーチ

14:30~デモ出発(コースは以下の通り)

15:20~デモのゴール、アピール

◎集合場所 新宿アルタ前(東京都新宿区新宿3-24-3)

《アクセス方法》

・新宿駅東口より徒歩1分

・東京メトロ丸の内線新宿駅より徒歩0分

・西武新宿線新宿駅より徒歩2分

■内容

◎オープニングの発言

井戸謙一(志賀原発差止判決の元裁判長・疎開裁判の弁護団)

井上利男(ふくしま集団疎開裁判の会代表)

〈福島からの声>

安部ともみさん(南相馬から山形に自主避難)

木田節子さん(富岡町から水戸市に自主避難)

吉田邦博さん(南相馬 安心安全プロジェクト代表)

長谷川克己さん(郡山から静岡に自主避難)

〈避難受入先からの声>

榎本健二さん(新潟県魚沼市 新潟雪だるまの会)

◎デモコース

★ただ今、疎開裁判とデモを支持する個人と団体に賛同とメッセージを募集中です->こちらからお申込み下さい。

◆主催その他

◎主催: ふくしま集団疎開裁判の会

連絡先 光前法律事務所 (03-5412-0828)

メール:sokai※song-deborah.com ツイッター:※Fsokai ←※を@に変更下さい

◎呼びかけ人: 山本太郎 舩橋淳 野中ともよ 神田香織 広瀬隆 広河隆一 荒井晴彦 おしどりマコ 高橋哲哉 沢田昭二 柄谷行人 崎山比早子 鄭義信 チョムスキー ちばてつや 斎藤貴男

◎注意事項

疎開裁判の会は、全てのいのちを守ることを目的とした集まりです。

差別と暴力を肯定する個人、グループの参加はご遠慮ください。

******* ******* *******

◆呼びかけ人・賛同人のメッセージ ->こちら

メッセージ:

○野中ともよ さん

こどもたちとは、いま、ここにある未来』です。

そのこどもたちの「いのち」を守れない社会に未来はない。

「安心です」「安全です」「避難するのは身勝手です」と説く政治や行政や司法を信じ「いのち」が傷ついてしまったら、

その時には「責任の所在」など、もはや論じても空虚な屑にしかなりません。

問われるのは、いま。

問われるのは、わたしたち大人。

フクシマのこども達は、ニホンのすべてのこども達の未来にかかること。

あなたの目と、耳と、心と、行動を、この裁判に寄せてくださることをこころから願います。

野中ともよ

○小出裕章 さん

福島原子力発電所の事故により、福島県を中心にして、広大な地域が放射能で汚染されました。

日本の法令を適用すれば、福島県は浜通り、中通りとも、放射線管理区域にしなければいけません。

普通の人が立ち入ることが許されない場所ですし、子どもたちがそこで生きるということは、私には想像できません。

しかし、日本の国は、逃げたい人は勝手に逃げろとして、人々をそこに棄てました。

被曝をすれば、必ず健康に影響をうけます。

それを避けるためには避難が必要ですが、国が手を差し伸べない中で、避難は生活の崩壊、家族・家庭の崩壊など多大な犠牲を伴います。

さらに、逃げられる人、逃げられない人の間に、溝が生まれてしまったりします。

いったい、こんな苦痛は、誰のせいで起きたのでしょう?

事故に直接的な責任がある東京電力、それを許してきた日本の国に、きちんと責任を取らせることが 何よりも大切だと私は思います。

○広瀬隆 さん

福島第一事故から 2年を迎えようとしている今、時々、私は体がふるえるほど、

これから福島県内で、いや東日本全域で起こること、いま進行している体内被曝が心配になります。

なかでも、子どもたちを救うことは、日本人として、絶対にやり遂げなければならないことです。

みな、どこに住んでいても、この子たちを助けられるよう、あたたかい心をもって、できる限りの力を発揮してゆきましょう。

みなさん、共に活動してゆきましょう。

○神田香織 さん

事故から2年目、風化させたい、健康被害を小さく見せたい輩をあざ笑うかのように、目に見えぬ放射能被害は、県内初め全国に拡散している。

ネット上には、福島県民の心疾患や死亡の増加など、また、関東各地での子どもの免疫低下など、数々の事実が、資料とともに発表されている。

戸惑い、悩んでいる人々がたくさんいる。

さあ、これからが正念場です。

一刻も早く、「放射線管理区域」で「管理」させている子どもたちを、疎開させましょう。

戦時中当たり前だった学童疎開が、なぜ今許されないのか、この闇の深さを噛み締めながら。

この闘いは、後に続く人々のためにもなるのですから。

講談師神田香織

○沢田昭二さん

野田政権は、原発ゼロをめざすという政策を、アメリカと財界に釘を刺されると、閣議決定を見送り、

安倍政権になって、原発再稼働に向けて圧力をかけて、規制委員会も、再稼働の準備に重点を置き始めています。彼らは、国民の安全、とりわけ子ども達が被曝して、将来の健康を次第に蝕まれていくことには目をつぶっています。

子ども達の未来のためにも、原発の運転を即時停止し、核兵器も原発もない世界を実現して、

放射能に脅かされる世界から、自然エネルギーで安心して暮らせる世界にしなければなければなりません。

○鄭義信さん

子どもたちの絶望を、希望に変えるために、

ぼくたちは、さらに大きな声で叫ばないとならないでしょう。

福島の子どもたちの未来は、

ぼくたちの子どもたちの未来であり、

明日の子どもたちの未来であるからです。

鄭 義信

○チョムスキー

It is most disturbing -- in fact shocking -- to learn that hundreds of thousands of children remain in areas heavily affected by the Fukushima disaster, and doubtless at serious risk. There can surely be no justification for the failure to evacuate them to safety, without delay. I hope that actions on February 23 will bring an end to this cruel policy, which needlessly compounds a terrible catastrophe.

Noam Chomsky

※ 訳文

福島の大震災よって、あまりにも悲惨な被害を受けた地域に、いまだ何十万人もの子供たちがとり残され、

しかも、明らかに深刻な危険にさらされていることを知り、ひどく心が痛み、本当に驚いています。

子供たちを安全な場所に、一刻も早く避難(疎開)をさせないという失態は、絶対に許されません。

2月23日の行動(デモ)が、あってはならない恐ろしい大惨事を引き起している、この残酷な政策に対し、終止符を打つことを強く希望します。

ノーム・チョムスキー

○ちばてつやさん

「原子力発電所」を、美しい日本の各地に作らせてしまったのは、日本人の大人たち、全員の責任だ。

その被害を、未来に繋がる子どもたちに、絶対残してはならない。

今、後悔しながら思うのは、子どもや若者たちを、一刻も早く、安全な地域に移してやって欲しい、という事。

これは、思慮が欠けていた日本の大人たち、すべての緊急の責務です。

懇願です。

ちばてつや

○斎藤貴男さん

子どもたちの被ばくも、原発事故の事実自体さえ、何もなかったことにしようとしている安倍政権を、

否、人間というものを舐めきったこの国のありようが、許されることなど、断じてあってはならない。

今や日本は、人でなしの島だ。

一日も早く、人間らしい心を取り戻そう。

自分自身のためにも。

斎藤貴男(ジャーナリスト)

○舩橋淳さん

どこの誰でも、一致できる世界の常識ーー子供のいのちを守ること。

どんな大変な状況下でも、これが優先順位の一番上だってことは見失わない。

そんな大人になろうよ、みんなで。

******* ******* *******

■私たちから3つのアピール

1、今、一番大事なこと、それは子どもの命を守ること、 子どもの被ばくを許さないこと。

しかし、ふくしまの子どもたちは、今もずっと、危険な被ばくの中に置かれたままです。

その結果、2月13日の福島県発表で、通常なら百万人に1名なのに、

二次検査した151人の子どもから、10名の小児甲状腺ガン(確定とほぼ確定の合計)が見つかっています。

そのうえ、甲状腺ガンは、子ども達の健康被害の氷山の一角、象徴的な出来事です。

これは、今後発生する、子ども達の桁違いの健康被害に対する、まぎれもない危険信号なのです。

2、 今、一番大事なこと、それは子ども達を今すぐ、危険な被ばくから安全な場所に避難させること!

そもそも、政府は、原発事故の加害者として、最大の被害者である子どもたちを、危険な被ばくから安全な場所に避難させ、救護する義務を負っています。

その上、子ども・被災者支援法を持ち出すまでもなく、憲法上、子ども達を、被ばくの危険のない安全な環境で、教育させる義務を負っています。

政府は、ふくしまの復興、復興と叫びます。

だとしたら、その復興の最優先課題は、言うまでもなく「命の復興」、子どもたちを、危険な被ばくから避難させることです。

誰の目にも明らかなこの義務を、果そうとしない政府・自治体に対し、「人権の最後の砦」の裁判所に、正しい裁きを求めたのが、ふくしま疎開裁判です。

疎開裁判は大詰め、3月には、仙台高等裁判所で結論が出る予定です。

今や、疎開裁判は、国連人権委員会、チョムスキーをはじめとして世界がその結果に注目。

しかし、裁判官は孤独です。

一人では、政府・原子力ムラの圧力に屈してしまいます。

けれど、私たちみんなが疎開裁判に注目し、声をあげれば、孤独な裁判官も迷いを吹っ切り、勇気をふるって、信念の判決を下すことができるのです。

裁判所に、私たちの願い、私たちの声、私たちの思いを伝えましょう!

3、今、一番大事なこと、それはチェルノブイリの経験から学ぶこと。

チェルノブイリ事故のあと、人権のなかった全体主義国家ソ連で、チェルノブイリ憲法9条ともいうべき、チェルノブリ住民避難基準を作り、子どもたちの命を救ったのは、これを要求する多くの市民の声、市民のデモでした(以下の写真参照)。

1989年2月のソ連ベラルーシ(白ロシア)市民のデモ

今からでも遅くありません。

私たちもチェルノブイリから学んで、行動を起こしましょう!

子どもたちの命を救いましょう!