おしどりマコさんが学んでいる放送大学。

つい先日、単位認定試験において、『日本美術史』の試験文章の一部が「現政権への批判を含む」として、大学側が担当教官の同意もなく、5行を削除した、という問題が発生しました。

そのことについて、おしどりマコさんが、詳しく取材をしてくださいました。

もし、マコさんが学生でなかったら、この件についてここまで詳しく知ることはできなかったと思います。

ありがとうございます、マコさん!

放送大学:政権批判を自主規制① 「政治的中立とは、政権から距離を保つこと」

http://oshidori-makoken.com/?p=1762

3行まとめ

・放送大学が、単位認定試験において、「日本美術史」の試験文章が一部「現政権への批判を含む」とし、大学側が担当教官の同意なく5行を削除した。

・放送大学側は、「放送法に抵触する」ことが理由と説明していたが、放送大学側の措置こそ、学問の自由、検閲の禁止の憲法には抵触しないのか。

(筆者は放送大学に在籍しているため、学生番号を書き、放送大学学長にこの内容を質問状を速達で郵送した。)

・文章を削除された東京大学、佐藤康宏教授に取材をした後、放送大学学長の説明が公表されたが、佐藤教授に取材した事実と異なっていた。

(放送大学側の佐藤教授への説明・措置について、発表された文章は疑義がある。

佐藤教授に、大学側からのメール、FAXの日付を確認させて頂いた)

放送大学:政権批判を自主規制② 筆者(まうみ注・おしどりマコさん)が学長に出した速達

http://oshidori-makoken.com/?p=1768

岡部洋一放送大学学長さま

お忙しいところ、突然の手紙を失礼いたします。

おしどりマコ(吉岡雅子)と申します。

よしもと所属の芸人ですが、2011年3月以降、原発事故の取材を始め、現在はフォトジャーナリズム誌DAYS JAPANの編集委員などもやっております。

原発事故以降、自分の不勉強さを痛感し、今年度から放送大学に入り、統計学、行政法、環境法、市民自治などを履修しております。

学生番号は○○○です。

現場だけでなく様々な事象、学問を学ぶ重要さを痛感しております。

岡部学長、このたびの、日本美術史の試験問題で、現政権の批判を含むとして問題文の一部を削除した大学側の措置について、ご説明をして頂けないでしょうか。

新聞記事には、「放送大学は一般の大学と違い、放送法を順守する義務がある。…今回は放送法に照らし公平さを欠くと判断して削除した」とありますが、

憲法23条学問の自由、憲法21条言論の自由と検閲の禁止に抵触するのではないでしょうか。

学問的な議論の中に、政権批判が含まれることもあります。

それは、現政権でも過去の政権でも同様に、議論対象になるものだと思います。

それを放送法を理由に削除、というのは、理解できないのです。

政治学の中で、現政権を批判することを規制すれば、学問的な議論はできないでしょう。

しかし、それは政治学に限らず、どの学問も同様だと思います。

日本美術史の中に、国策に沿うものがあり、それを現在と照らし合わせ評価することも、歴史を学ぶ意義だと考えます。

そして、その研究者の見識が正しいのか正しくないのか、それを判断することも、学ぶ意義だと思います。

原発事故後の取材を通して知ったことは、様々な研究者の見識・真逆の意見がある事象、現在進行形・議論対象の事象に、

一方的な見解を上から押し付けることこそが、状態を悪化させる圧力だということです。

申し訳ありませんが、全ての研究者がみな、正しい見識をお持ちだとは思いません。

我々学生は、判断する自由、学ぶ自由、そして責任があると思います。

それを、大学側が、一方的な判断で文章を削除するというのは、その自由を奪うことにつながります。

私は、今年度から放送大学で学び、そしてそれを、取材など自分の仕事に反映することに意欲を持っておりました。

そして、放送大学で学ぶことに誇りを持ち、周囲にも、この大学で働きながら学ぶことを勧めておりました。

しかし、今回の放送大学の対応は、このような大学ではとても学ぶことなどできない、と思わせるものでした。

記事には副学長のコメントしかありませんでしたので、岡部学長のご説明、大学側としての正式なご説明を要望いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

2015年10月21日

岡部洋一放送大学学長

おしどりマコ(吉岡雅子)

DAYS JAPAN http://www.daysjapan.net/

おしどり http://oshidori-makoken.com/

【学生番号】 筆者の署名

【学生番号】 ケンパルの署名「この内容に同意いたします」

放送大学:政権批判を自主規制③ 学長説明は不誠実、副学長は一億総活躍国民会議構成員

http://oshidori-makoken.com/?p=1766

3行まとめ

・10月23日、放送大学、岡部洋一学長が、文章削除に関する経緯の説明を公表。

・東京大学、佐藤康宏教授は、その説明には同意できない、とのこと。

・試験問題を採用したあと、政権批判を含む、と一方的に「不適切なため」削除の通告をした宮本みち子副学長は、一億総活躍国民会議の有識者構成員に選ばれていた。

主任講師であり、試験問題を作成した東京大学・佐藤康宏教授の同意を得ずに、削除された文章部分。

この文章の後、美術史の中で、戦争と芸術家についての例が挙げられている。

村山知義、柳瀬正夢、小林多喜二、津田青楓、藤田嗣治、国芳康雄、松本竣介などについての解説があり、

文章の中のいくつかの人名に下線がひかれ、そのうち誤っているものを選択する設問であった。

放送大学の来生新(きすぎ・しん)副学長のコメントは下記である。

http://mainichi.jp/select/news/20151020k0000m040166000c.html

しかし、朝日新聞の報道によると、放送法を所管する総務省は「法に触れない」との立場で、「過剰な規制」と指摘しているという。

放送大学、政権批判の問題文削除 作問者「過剰な規制」

2015年10月21日

単位認定試験の問題に、安倍政権を批判した文章が含まれたのは不適切だったとして、

放送大学が、学内サイトに掲載する際に、該当部分を削除していた。

大学側は、「放送法により、政治的に公平でなければならない」と説明する。

だが、総務省は「法に触れない」との立場で、作問した教授も「過剰な規制」と指摘する。

http://digital.asahi.com/articles/ASHBN3S91HBNUTIL01D.html?rm=637

(この放送法に抵触するかどうかについての部分は、放送大学と総務省に、筆者も取材を継続している)

放送大学の講義は、TV放送、ラジオ放送をしているが、試験問題は学生に紙で配布され、回収される。

そして、その後、放送大学のサイトで、試験問題と回答が掲載されるが、これは放送大学の学生しか閲覧できない。

このような性質の試験問題にまで、果たして放送法が適用されるのであろうか??

放送法第4条とは

一 公安及び善良な風俗を害しないこと。

二 政治的に公平であること。

三 報道は事実をまげないですること。

四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

しかし、日本国憲法には、学問の自由、言論の自由を保証し、検閲の禁止も書かれている。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

佐藤教授の思い

戦争に翻弄された芸術家の歴史を、いまいちど、自分自身の問題としてとらえてほしいという学生への想いを伝えるために、再放送している講義ではなく、試験問題の文章に盛り込んだ。

政治的中立とは、政権から距離を保つことであって、政権の意向を慮ることではない。

政治的中立とは、自主規制、黙ること黙らせることではなく、政権から距離をとって、独立して思考・行動することである。

放送大学のサイト上に掲載された、岡部洋一学長の説明文

単位認定試験問題に関する件について

2015年10月23日・放送大学長

放送大学は、誰もが学べる大学として、昭和58年に設置以来、皆様の身近な放送による通信制大学として、

テレビ、ラジオ、インターネットを通じた教育の充実に努めてきました。

本学としては、科目を担当する教員の、学問の自由を基本に、大学運営に取り組んでまいりました。

このたび、平成27年度第1学期単位認定試験の、「日本美術史(’14)」 試験問題を、本学学生のみが閲覧できるキャンパスネットワークホームページ に公表するに際して、

本学がその一部を削除したことに関連して、担当の客員教授が辞任した経緯を取り上げる、各種報道がありました。

本学がこのような措置を講じるに至った経緯につき、本学学生や本学の教育に関心をお持ちの皆様に、その趣旨が十分に説明できておらず、

ご心配をいただいていると思いますので、改めて、ここにご説明したいと考えます。

放送大学の授業は、主として、放送授業と面接授業で構成されています。

このうち放送授業は、放送による授業と、印刷教材の併用により学習し、

単位認定試験に合格することによって、所定の単位を与えることとしております。

放送大学は、大学であると同時に、放送法の適用を受ける放送事業者である、放送大学学園により設置されており、

放送大学が行う放送は、放送法の規制を受け、同法第4条の規定に基づき、

政治的に公平であること、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること等が求められています。

同法の直接の規制を受けるのは、放送大学が行う、放送による授業です。

本学においては、放送による授業と、印刷教材、及び単位認定試験の相互の補完関係、

及び一体性に鑑みて、単位認定試験についても、公平性、公正性の確保が必要、と考えてきました。

平成27年度第1学期単位認定試験において、試験が実施された「日本美術 史(’14)」は、

本学教養学部「人間と文化コース」の専門科目であり、同科目の試験問題は、担当の客員教授が作成し、同コース専任教員による校正を経た上で、出題されています。

今回公表に際し、その一部を削除した問いは、第二次世界大戦の戦前・戦中期の、美術に関する問題でした。

同問題の導入部分において、設問の主旨と直接関係のない、多様な意見が存在する事柄について、担当の客員教授の考えのみが述べられており、

このことについて、本学としては、不適切と考えました。

本学では、試験実施後、キャンパスネットワークホームページに試験問題を公表するに際し、

このよう な本学の考え方を、同教授にお伝えしましたが、残念ながらご理解をいただけず、

本学の責任において、一部削除した上で、公表することとしました。

本学の今回の対応は、単位認定試験問題としての適切性の観点から、講じた措置であります。

放送大学は、学問の自由が基本である大学であり、個々の授業科目の内容について、学問の自由を前提としつつ、公平性、公正性が確保できるよう、努めてきたところです。

また、授業科目の中では、現代社会において、様々な意見が存在する解決困難な課題に関しても、取り扱ってきています。

放送大学が、今後とも、我が国における生涯学習の中核的な大学として、

本学学生や、本学の教育に関心をお持ちの皆様の、ご期待に応えられるよう努めてまいりたいと決意しておりますので、

皆様方のご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

以上↑の学長説明の中で、佐藤康宏教授が同意できない、としている部分は以下である。

佐藤康宏教授によると

「試験問題の公開に先立って、その訂正を大学から求められたり依頼されたことはありません。

受講生の疑義を伝えるメールには、もし訂正などあれば連絡を、という文面でした。

その次は、いきなり一方的に削除を告げる、宮本副学長からの通告です。

大学としては削除の措置に決定したという通知であって、それは理解を求めたといわれても同意できないです。」

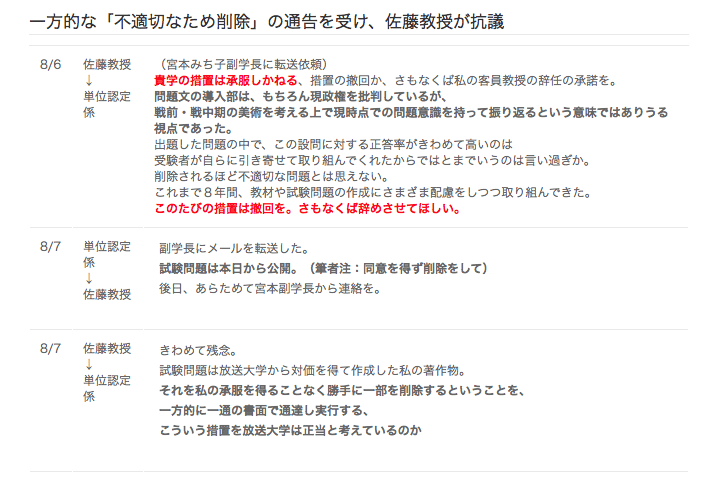

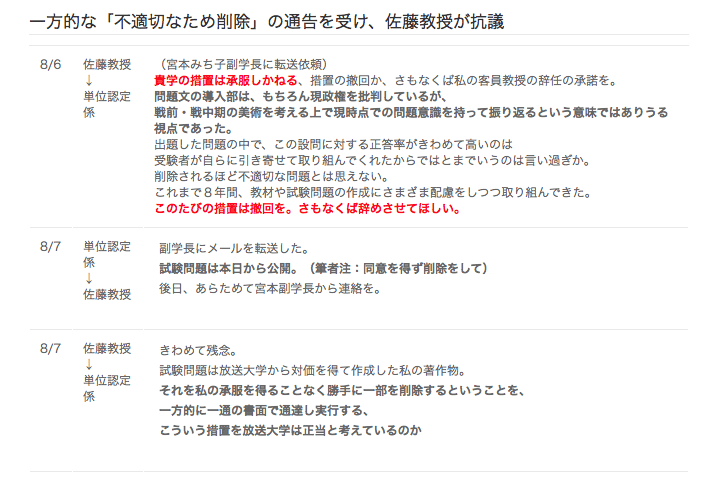

試験問題の文章削除の時系列

一方的な「不適切なため削除」の通告を受け、佐藤教授が抗議

宮本みち子副学長から面談の申し入れ

① 学生(一名)の疑義から、採点処理は必要かという事務的なやりとりがあったあと、突然一方的に文章削除の通告。

②「不適切なため削除」には納得がいかないと抗議するも、大学側の削除のまま公開される。

③ 試験問題は、放送大学試験委員会委員長宮本みち子氏の名前で了承して使用したにも関わらず、

現政権の批判は認められない、放送法第4条に抵触すると宮本みち子副学長から一方的な削除の通告がくる。

ちなみに、この一連の取材の途中の10月21日に、宮本みち子副学長が、

安倍首相が座長の「一億総活躍国民会議」の有識者の構成員ということが発表された。

佐藤康宏教授の試験文章が、政権礼賛であれば削除対象になっただろうか、という疑問は残る。

放送法を所管する総務省は、「放送法には触れない」とコメントしている。

単なる自主規制である。

佐藤教授は、

「今後とも、放送法の過剰解釈によって、教員の『不適切』な言行をいつでも好きなように取り締まる、という宣言ではないでしょうか。

政治的中立という言葉は、政権に批判的な意見を、公の場から排除するために、もっぱら用いられ、

迎合的な立場が、これによって批判されることはまずないと思います」と語った。

******* ******* *******

この自主規制について、ひとつのエピソードが載せられている。

卒業文集の書き直し

筆者(まうみ注・マコさんはDAYS JAPANの編集委員でもある)は、DAYS JAPAN2月号に、ある小学生の卒業文集用の作文を掲載した。

将来の夢、という題のその作文は、

「国会議員になりたいという夢ができた、それは6年生のときに起きた2つの政策が原因だ」と。

日本が武器を輸出できるようになってしまったことを憂い、その議論があまり国民に知られることがなく閣議決定していたことを驚く。

そして、「一生けん命勉強して、国会議員になって、『平和な国』と永久に誇れる国に変えていきたい」と結ぶ作文である。

しかし、DAYS JAPAN掲載後、筆者のもとに連絡がくる。

この作文は政権批判を含む、として書き直しを命じられたという。

ご両親は小学生を支持したが、小学生は書き直す決断をした。

担任の先生は良い先生なこと、作文を褒めてくれた先生が後で大変なのではないか、など考えたという。

後日、あらためて、小学生からの手紙にはこうあった。

「自分の考えを入れない作文に書き直しました」

卒業文集の作文は、林間学校などの思い出をつづるものになっていた。

小学生の母親はこう話す。

「たかだか小学生の作文に、『政治批判を含む』とはどういうことでしょうか。

大きくなったら安倍総理みたいになりたい、積極的平和のために自衛隊に入りたい、などと書けば、

書き直しは命じられなかったのではないでしょうか」

当該の小学校の教育委員会は、この件を関知していなかった。

小学校内での自主規制であった。

筆者は、教育現場で、政権批判を自主規制する事例を取材したのは、これで2例目である。

政権礼賛を自主規制する事例はあるのだろうか。

もし、そういう事例があれば、取材をしてみたいと思う。

ここでもう一度、佐藤教授の試験問題から削除された文章を。

「表現の自由を抑圧し情報をコントロールすることは、国民から批判する力を奪う有効な手段だった」

******* ******* *******

近頃、政権批判を規制する動きが、日本のあちこちで発生しています。

長野市の権堂アーケードの七夕の垂れ幕。

東京都美術館の、安倍政権を批判した作品の撤去。

北海道の高校での、教員の机に置かれた『安倍政治を許さない』のクリアファイル。

そして挙句の果てには、小学生の卒業文集…。

こんな目につくもの以外のあちこちで、いろんな規制や制止が発生しています。

『No.9(憲法九条)』と書かれた小さなタグや缶バッジをつけている市民は、

国会本館や議員会館に入ろうとすると、 警備員らに制止されます。

「主義主張が異なる個人の間などでの口論などトラブルを防止する

セキュリティー確保の観点からご協力をいただいている」

のだそうです。

なめんなよ!

主義主張が異なったら口論になって、トラブルを起こす?

主義主張が異なるところに議論が生まれるんじゃないんですか?

そうやって、どんどんと考えを出し合って、話し合っていくところに、民主主義が育っていくんじゃないんですか?

それともなに?

わたしたち市民には、そういう能力も知力も無いとでも思ってるんですか?

そんじゃそこらの議員よりも、いや、特に脳みそスッカラカンの誰かさんたちよりも、よっぽどマシな議論ができると思いますよ。

「政治的中立とは、自主規制、黙ること黙らせることではなく、

政権から距離をとって、独立して思考・行動することである」

だから、

「表現の自由を抑圧し情報をコントロールすることは、国民から批判する力を奪う有効な手段だった」

などと言いながら、過去を振り返って後悔しないよう、表現の自由を抑圧し、情報をコントロールしようとする者たちに、断固物申そうではありませんか!

つい先日、単位認定試験において、『日本美術史』の試験文章の一部が「現政権への批判を含む」として、大学側が担当教官の同意もなく、5行を削除した、という問題が発生しました。

そのことについて、おしどりマコさんが、詳しく取材をしてくださいました。

もし、マコさんが学生でなかったら、この件についてここまで詳しく知ることはできなかったと思います。

ありがとうございます、マコさん!

放送大学:政権批判を自主規制① 「政治的中立とは、政権から距離を保つこと」

http://oshidori-makoken.com/?p=1762

3行まとめ

・放送大学が、単位認定試験において、「日本美術史」の試験文章が一部「現政権への批判を含む」とし、大学側が担当教官の同意なく5行を削除した。

・放送大学側は、「放送法に抵触する」ことが理由と説明していたが、放送大学側の措置こそ、学問の自由、検閲の禁止の憲法には抵触しないのか。

(筆者は放送大学に在籍しているため、学生番号を書き、放送大学学長にこの内容を質問状を速達で郵送した。)

・文章を削除された東京大学、佐藤康宏教授に取材をした後、放送大学学長の説明が公表されたが、佐藤教授に取材した事実と異なっていた。

(放送大学側の佐藤教授への説明・措置について、発表された文章は疑義がある。

佐藤教授に、大学側からのメール、FAXの日付を確認させて頂いた)

放送大学:政権批判を自主規制② 筆者(まうみ注・おしどりマコさん)が学長に出した速達

http://oshidori-makoken.com/?p=1768

岡部洋一放送大学学長さま

お忙しいところ、突然の手紙を失礼いたします。

おしどりマコ(吉岡雅子)と申します。

よしもと所属の芸人ですが、2011年3月以降、原発事故の取材を始め、現在はフォトジャーナリズム誌DAYS JAPANの編集委員などもやっております。

原発事故以降、自分の不勉強さを痛感し、今年度から放送大学に入り、統計学、行政法、環境法、市民自治などを履修しております。

学生番号は○○○です。

現場だけでなく様々な事象、学問を学ぶ重要さを痛感しております。

岡部学長、このたびの、日本美術史の試験問題で、現政権の批判を含むとして問題文の一部を削除した大学側の措置について、ご説明をして頂けないでしょうか。

新聞記事には、「放送大学は一般の大学と違い、放送法を順守する義務がある。…今回は放送法に照らし公平さを欠くと判断して削除した」とありますが、

憲法23条学問の自由、憲法21条言論の自由と検閲の禁止に抵触するのではないでしょうか。

学問的な議論の中に、政権批判が含まれることもあります。

それは、現政権でも過去の政権でも同様に、議論対象になるものだと思います。

それを放送法を理由に削除、というのは、理解できないのです。

政治学の中で、現政権を批判することを規制すれば、学問的な議論はできないでしょう。

しかし、それは政治学に限らず、どの学問も同様だと思います。

日本美術史の中に、国策に沿うものがあり、それを現在と照らし合わせ評価することも、歴史を学ぶ意義だと考えます。

そして、その研究者の見識が正しいのか正しくないのか、それを判断することも、学ぶ意義だと思います。

原発事故後の取材を通して知ったことは、様々な研究者の見識・真逆の意見がある事象、現在進行形・議論対象の事象に、

一方的な見解を上から押し付けることこそが、状態を悪化させる圧力だということです。

申し訳ありませんが、全ての研究者がみな、正しい見識をお持ちだとは思いません。

我々学生は、判断する自由、学ぶ自由、そして責任があると思います。

それを、大学側が、一方的な判断で文章を削除するというのは、その自由を奪うことにつながります。

私は、今年度から放送大学で学び、そしてそれを、取材など自分の仕事に反映することに意欲を持っておりました。

そして、放送大学で学ぶことに誇りを持ち、周囲にも、この大学で働きながら学ぶことを勧めておりました。

しかし、今回の放送大学の対応は、このような大学ではとても学ぶことなどできない、と思わせるものでした。

記事には副学長のコメントしかありませんでしたので、岡部学長のご説明、大学側としての正式なご説明を要望いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

2015年10月21日

岡部洋一放送大学学長

おしどりマコ(吉岡雅子)

DAYS JAPAN http://www.daysjapan.net/

おしどり http://oshidori-makoken.com/

【学生番号】 筆者の署名

【学生番号】 ケンパルの署名「この内容に同意いたします」

放送大学:政権批判を自主規制③ 学長説明は不誠実、副学長は一億総活躍国民会議構成員

http://oshidori-makoken.com/?p=1766

3行まとめ

・10月23日、放送大学、岡部洋一学長が、文章削除に関する経緯の説明を公表。

・東京大学、佐藤康宏教授は、その説明には同意できない、とのこと。

・試験問題を採用したあと、政権批判を含む、と一方的に「不適切なため」削除の通告をした宮本みち子副学長は、一億総活躍国民会議の有識者構成員に選ばれていた。

主任講師であり、試験問題を作成した東京大学・佐藤康宏教授の同意を得ずに、削除された文章部分。

この文章の後、美術史の中で、戦争と芸術家についての例が挙げられている。

村山知義、柳瀬正夢、小林多喜二、津田青楓、藤田嗣治、国芳康雄、松本竣介などについての解説があり、

文章の中のいくつかの人名に下線がひかれ、そのうち誤っているものを選択する設問であった。

放送大学の来生新(きすぎ・しん)副学長のコメントは下記である。

http://mainichi.jp/select/news/20151020k0000m040166000c.html

しかし、朝日新聞の報道によると、放送法を所管する総務省は「法に触れない」との立場で、「過剰な規制」と指摘しているという。

放送大学、政権批判の問題文削除 作問者「過剰な規制」

2015年10月21日

単位認定試験の問題に、安倍政権を批判した文章が含まれたのは不適切だったとして、

放送大学が、学内サイトに掲載する際に、該当部分を削除していた。

大学側は、「放送法により、政治的に公平でなければならない」と説明する。

だが、総務省は「法に触れない」との立場で、作問した教授も「過剰な規制」と指摘する。

http://digital.asahi.com/articles/ASHBN3S91HBNUTIL01D.html?rm=637

(この放送法に抵触するかどうかについての部分は、放送大学と総務省に、筆者も取材を継続している)

放送大学の講義は、TV放送、ラジオ放送をしているが、試験問題は学生に紙で配布され、回収される。

そして、その後、放送大学のサイトで、試験問題と回答が掲載されるが、これは放送大学の学生しか閲覧できない。

このような性質の試験問題にまで、果たして放送法が適用されるのであろうか??

放送法第4条とは

一 公安及び善良な風俗を害しないこと。

二 政治的に公平であること。

三 報道は事実をまげないですること。

四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

しかし、日本国憲法には、学問の自由、言論の自由を保証し、検閲の禁止も書かれている。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

佐藤教授の思い

戦争に翻弄された芸術家の歴史を、いまいちど、自分自身の問題としてとらえてほしいという学生への想いを伝えるために、再放送している講義ではなく、試験問題の文章に盛り込んだ。

政治的中立とは、政権から距離を保つことであって、政権の意向を慮ることではない。

政治的中立とは、自主規制、黙ること黙らせることではなく、政権から距離をとって、独立して思考・行動することである。

放送大学のサイト上に掲載された、岡部洋一学長の説明文

単位認定試験問題に関する件について

2015年10月23日・放送大学長

放送大学は、誰もが学べる大学として、昭和58年に設置以来、皆様の身近な放送による通信制大学として、

テレビ、ラジオ、インターネットを通じた教育の充実に努めてきました。

本学としては、科目を担当する教員の、学問の自由を基本に、大学運営に取り組んでまいりました。

このたび、平成27年度第1学期単位認定試験の、「日本美術史(’14)」 試験問題を、本学学生のみが閲覧できるキャンパスネットワークホームページ に公表するに際して、

本学がその一部を削除したことに関連して、担当の客員教授が辞任した経緯を取り上げる、各種報道がありました。

本学がこのような措置を講じるに至った経緯につき、本学学生や本学の教育に関心をお持ちの皆様に、その趣旨が十分に説明できておらず、

ご心配をいただいていると思いますので、改めて、ここにご説明したいと考えます。

放送大学の授業は、主として、放送授業と面接授業で構成されています。

このうち放送授業は、放送による授業と、印刷教材の併用により学習し、

単位認定試験に合格することによって、所定の単位を与えることとしております。

放送大学は、大学であると同時に、放送法の適用を受ける放送事業者である、放送大学学園により設置されており、

放送大学が行う放送は、放送法の規制を受け、同法第4条の規定に基づき、

政治的に公平であること、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること等が求められています。

同法の直接の規制を受けるのは、放送大学が行う、放送による授業です。

本学においては、放送による授業と、印刷教材、及び単位認定試験の相互の補完関係、

及び一体性に鑑みて、単位認定試験についても、公平性、公正性の確保が必要、と考えてきました。

平成27年度第1学期単位認定試験において、試験が実施された「日本美術 史(’14)」は、

本学教養学部「人間と文化コース」の専門科目であり、同科目の試験問題は、担当の客員教授が作成し、同コース専任教員による校正を経た上で、出題されています。

今回公表に際し、その一部を削除した問いは、第二次世界大戦の戦前・戦中期の、美術に関する問題でした。

同問題の導入部分において、設問の主旨と直接関係のない、多様な意見が存在する事柄について、担当の客員教授の考えのみが述べられており、

このことについて、本学としては、不適切と考えました。

本学では、試験実施後、キャンパスネットワークホームページに試験問題を公表するに際し、

このよう な本学の考え方を、同教授にお伝えしましたが、残念ながらご理解をいただけず、

本学の責任において、一部削除した上で、公表することとしました。

本学の今回の対応は、単位認定試験問題としての適切性の観点から、講じた措置であります。

放送大学は、学問の自由が基本である大学であり、個々の授業科目の内容について、学問の自由を前提としつつ、公平性、公正性が確保できるよう、努めてきたところです。

また、授業科目の中では、現代社会において、様々な意見が存在する解決困難な課題に関しても、取り扱ってきています。

放送大学が、今後とも、我が国における生涯学習の中核的な大学として、

本学学生や、本学の教育に関心をお持ちの皆様の、ご期待に応えられるよう努めてまいりたいと決意しておりますので、

皆様方のご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

以上↑の学長説明の中で、佐藤康宏教授が同意できない、としている部分は以下である。

佐藤康宏教授によると

「試験問題の公開に先立って、その訂正を大学から求められたり依頼されたことはありません。

受講生の疑義を伝えるメールには、もし訂正などあれば連絡を、という文面でした。

その次は、いきなり一方的に削除を告げる、宮本副学長からの通告です。

大学としては削除の措置に決定したという通知であって、それは理解を求めたといわれても同意できないです。」

試験問題の文章削除の時系列

一方的な「不適切なため削除」の通告を受け、佐藤教授が抗議

宮本みち子副学長から面談の申し入れ

① 学生(一名)の疑義から、採点処理は必要かという事務的なやりとりがあったあと、突然一方的に文章削除の通告。

②「不適切なため削除」には納得がいかないと抗議するも、大学側の削除のまま公開される。

③ 試験問題は、放送大学試験委員会委員長宮本みち子氏の名前で了承して使用したにも関わらず、

現政権の批判は認められない、放送法第4条に抵触すると宮本みち子副学長から一方的な削除の通告がくる。

ちなみに、この一連の取材の途中の10月21日に、宮本みち子副学長が、

安倍首相が座長の「一億総活躍国民会議」の有識者の構成員ということが発表された。

佐藤康宏教授の試験文章が、政権礼賛であれば削除対象になっただろうか、という疑問は残る。

放送法を所管する総務省は、「放送法には触れない」とコメントしている。

単なる自主規制である。

佐藤教授は、

「今後とも、放送法の過剰解釈によって、教員の『不適切』な言行をいつでも好きなように取り締まる、という宣言ではないでしょうか。

政治的中立という言葉は、政権に批判的な意見を、公の場から排除するために、もっぱら用いられ、

迎合的な立場が、これによって批判されることはまずないと思います」と語った。

******* ******* *******

この自主規制について、ひとつのエピソードが載せられている。

卒業文集の書き直し

筆者(まうみ注・マコさんはDAYS JAPANの編集委員でもある)は、DAYS JAPAN2月号に、ある小学生の卒業文集用の作文を掲載した。

将来の夢、という題のその作文は、

「国会議員になりたいという夢ができた、それは6年生のときに起きた2つの政策が原因だ」と。

日本が武器を輸出できるようになってしまったことを憂い、その議論があまり国民に知られることがなく閣議決定していたことを驚く。

そして、「一生けん命勉強して、国会議員になって、『平和な国』と永久に誇れる国に変えていきたい」と結ぶ作文である。

しかし、DAYS JAPAN掲載後、筆者のもとに連絡がくる。

この作文は政権批判を含む、として書き直しを命じられたという。

ご両親は小学生を支持したが、小学生は書き直す決断をした。

担任の先生は良い先生なこと、作文を褒めてくれた先生が後で大変なのではないか、など考えたという。

後日、あらためて、小学生からの手紙にはこうあった。

「自分の考えを入れない作文に書き直しました」

卒業文集の作文は、林間学校などの思い出をつづるものになっていた。

小学生の母親はこう話す。

「たかだか小学生の作文に、『政治批判を含む』とはどういうことでしょうか。

大きくなったら安倍総理みたいになりたい、積極的平和のために自衛隊に入りたい、などと書けば、

書き直しは命じられなかったのではないでしょうか」

当該の小学校の教育委員会は、この件を関知していなかった。

小学校内での自主規制であった。

筆者は、教育現場で、政権批判を自主規制する事例を取材したのは、これで2例目である。

政権礼賛を自主規制する事例はあるのだろうか。

もし、そういう事例があれば、取材をしてみたいと思う。

ここでもう一度、佐藤教授の試験問題から削除された文章を。

「表現の自由を抑圧し情報をコントロールすることは、国民から批判する力を奪う有効な手段だった」

******* ******* *******

近頃、政権批判を規制する動きが、日本のあちこちで発生しています。

長野市の権堂アーケードの七夕の垂れ幕。

東京都美術館の、安倍政権を批判した作品の撤去。

北海道の高校での、教員の机に置かれた『安倍政治を許さない』のクリアファイル。

そして挙句の果てには、小学生の卒業文集…。

こんな目につくもの以外のあちこちで、いろんな規制や制止が発生しています。

『No.9(憲法九条)』と書かれた小さなタグや缶バッジをつけている市民は、

国会本館や議員会館に入ろうとすると、 警備員らに制止されます。

「主義主張が異なる個人の間などでの口論などトラブルを防止する

セキュリティー確保の観点からご協力をいただいている」

のだそうです。

なめんなよ!

主義主張が異なったら口論になって、トラブルを起こす?

主義主張が異なるところに議論が生まれるんじゃないんですか?

そうやって、どんどんと考えを出し合って、話し合っていくところに、民主主義が育っていくんじゃないんですか?

それともなに?

わたしたち市民には、そういう能力も知力も無いとでも思ってるんですか?

そんじゃそこらの議員よりも、いや、特に脳みそスッカラカンの誰かさんたちよりも、よっぽどマシな議論ができると思いますよ。

「政治的中立とは、自主規制、黙ること黙らせることではなく、

政権から距離をとって、独立して思考・行動することである」

だから、

「表現の自由を抑圧し情報をコントロールすることは、国民から批判する力を奪う有効な手段だった」

などと言いながら、過去を振り返って後悔しないよう、表現の自由を抑圧し、情報をコントロールしようとする者たちに、断固物申そうではありませんか!