3.11を忘れない。

その時、『テレビ』は逃げた ~黙殺されたSOS~

というドキュメンタリーを観ました。

いつもこの時期になると、こういうまとめ、みたいなものが放送されるようですが、

観終わってすぐに、わたしは「あれ?」と思ったのです。

え?こういう終わり方なのかと。

5年も経ったというのに、まだこんなことを言っているのかと。

『テレビ』だけでなく『新聞』も、あの日からずっと、逃げっ放しではないかと。

今も、SOSを黙殺しているではないかと。

今回の失敗を生かし、装備を大幅に増やし、放射線量が高い場所でも一時的に取材できるようにした。という場面があります。

事故が起こった直後などは、もちろんそのことも大事なことです。

そしてこの特集は、事故直後の取材不備のことに焦点を当てていることも承知しています。

でも、一時的に取材することよりも、随時、原発事故が起こったらどういう事態になるか、ということを、あらゆる面から、視点から、伝え続けていくことこそが、報道者としての使命ではないでしょうか。

どうしてここまで、電力のためではない恐ろしい核施設が、海岸沿いに増え続けてきたのか。

どうしてこんな、地震や津波が起こり得るところに、放射能汚染を撒き散らすものがあるのか。

どうしてこんな、市民の税金と命を踏み台にしなければ営業できないようなものを、50以上も建てられているのか。

どうしてこれほどまでにひどい、とてつもない被害を生み出したものを、自然条件も科学も何も変わらないまま、また使い出そうとしているのか。

どうしてあんなに、いろんな科学者や議員が、事故が起こる可能性を警告し続けてきたのに、それには全く耳を貸さず、検証しようともせず、

安全だー安全だーとオウムのように繰り返した総理大臣をはじめとする原発関係者が、全く罪に問われることも、責任を取ることもなく、

今だにのうのうと、堂々と、事故など無かったかのような顔をして、原発をまた動かせるのか。

どうしてここまでひどい結果になってしまったというのに、原発所在地の市民の中には、原発再稼働を待ち望んでいる人がいるのか。

そして何よりも、『原発の安全神話』を社会に浸透させた張本人としての、反省と検証はできたのか。

テレビは、どの局も、1日にひとつは、事故後の今を伝えるべきでした。いや、伝えるべきです。

また、原発事故に伴う放射能汚染と被ばくの現実を、できるだけ正確に伝えるために、普段からしっかりと検証や取材をしておくべきでした。

そして、原発というものが存在する愚かしさ恐ろしさを、事故が起こったらとにかく逃げなければならない、という事実から、しっかり伝えるべきでした。

それをまるで命日か記念日のように、毎年3月11日や12日だけの特集を組んで放送するなんて、まるでよその国に起こったことのような扱いで済まそうとしている。

5年も経った今も。

テレビはいつまで逃げているんですか?

新聞はいつまで黙っているんですか?

いいかげんに声を出したらどうですか?

↓以下、文字起こししました。

画像と音声はこちら↓の方がきれいです。

その時、『テレビ』は逃げた~黙殺されたSOS~

ガソリンもなく逃げられません。

助けてください。食料もなくなります。

5年前、テレビ朝日に届いた、大量のメールです。

多くの人が取り残された町。

命をつなぐためのSOSでした。

メール送信者:

マスコミから見放されたてゆうか…。

想像を遥かに超えた原発事故。

私たちはパニックに陥りました。

当時決めたひとつのルール。

『指示があるまで取材は行わない』

テレビ朝日報道局幹部:

あれだけ多くのSOSというか、メールがたくさん届いていたにもかかわらず、私たちはあの時逃げてしまったんですよね。

5年前、私たちは、この道の先に入りませんでした。

その時、(テレビ)は逃げた逃げた黙殺されたSOS

ナレーター中里雅子

福島第一原発の、今にも崩れ落ちそうな姿に、不安が広がっていた事故直後。

さらなる混乱が始まりました。

事故原発から、半径20から30キロメートルの範囲の皆さんには、外出をしないで、自宅や事務所等、屋内に待機するようにしていただきたい。

政府が突如打ち出した、屋内退避。

すでに避難エリアが出ていた外側、原発の半径20キロから30キロの範囲の住民に対して、屋内にとどまるよう指示をしたのです。

南相馬市原町地区。

街の中心部に津波の被害はありませんでしたが、大半が屋内退避になりました。

町で唯一スーパーの営業を続けた、石沢一ニさん(56)。

その時、予想もしないことが起こったと言います。

石沢さん:

この棚に、今これだけ並んでいる品物が、全くもほとんどゼロの状況に、ええ、すっからかんの状態になってしまいました。

自分としても、今度は自分が食べる物をどうしようかという、避難しなくちゃやはりいけないんじゃないか、という状況まで追い込まれたことがありました。

放射能への恐れから、物資を運ぶドライバーたちが街に入ることを拒み、物流がストップ。

ガソリンさえも極端に不足しました。

屋内退避エリアに残った南相馬市民:

自衛隊の人が、完全装備で訪ねてきて、すぐに出られるようにしておいてくださいと言われた。

で、はいと返事したのですけど、ガソリンがありませんでした。

南相馬に取り残された住民が1万人以上。

窮地に陥っていました。

石沢さんの店に、東京から食料が届いたのは、屋内退避になって5日後でした。

ディレクター:

市役所に写真があったんですよ。

石沢さん:

あー懐かしいですね。

3月の20日ですから、実際のところは、皆さんがマスクをしているのはですね、寒いからじゃないんですよ。

実際にもう、原発が爆発したという放射能の怖さで…。

(当時のことを思い出し涙がこみ上げる石沢さん)

必死でした。本当に。生きなくちゃいけないという。

3月12日(震災翌日)

震災翌日、まだ南相馬にいた私たち。

沿岸部の被害は甚大でした。

記者:

多くの住宅が並んでいたこちらの地域も、ご覧の通り何もありません。

このリポートの15分後、原発メルトダウンの一報。

南相馬での最後の取材になりました。

取材の全体指揮をとっていた宮川です。

宮川晶・テレビ朝日編集長(当時)

ついに起きちゃったのかって言う…ああ起きた、ほんとに起きちゃったっていう感じですよね。

これはもう、スタッフの安全確保をするためには、とにかく逃げる離れる、それしかないだろう。

当時、すべての取材クルーに送られたメール。

浜通りより中、海岸よりには入らないでください。危険です!

沿岸部からの全面撤退を、指示する内容でした。

その後、取材禁止エリアはさらに拡大。

政府が屋内退避などを指示していたのは、半径30キロまででしたが、私たちは、わずかでも30キロにかかる自治体全域の取材を禁止に。

国よりも広い範囲に、制限をかけたのです。

原発取材の安全の管理をしていた関川は、取材制限の理由をこう語ります。

関川修一・テレビ朝日原子力災害資材本部(当時)

30キロ圏に入ったか入んないのかっていうのは、線を引いてあるわけじゃないので、地面に同心円が書いてあるわけではないので、

その市町村に入ったとして、じゃあどこまで行ったら30キロ圏、で、どっから外がっていうのがわからないと。

最終的には、福島県内のみならず、宮城から茨城の一部にまで及ぶ、広大な取材禁止エリアが生まれたのです。

千野壮太郎・テレビ朝日社会部

(車内からの取材)福島の第一原発の3号機で爆発が起きたと言うことで…、

当時、千野は福島にいました。

千野:

実際に避難された方が、「どうして福島の事が報道されないんだ?」って言う、

原発が爆発したことばかりで、「そこの中にいる人の想いみたいなものが伝わらないじゃないかって言われると、

やっぱりもう、言う言葉がないというか…。

さらに不安をかき立てられる事態が。

オバマ大統領:

福島第一原発から半径約80キロメートル圏内の、アメリカ国民に避難を呼びかけた。

原発事故を受け、私たちが決めた方針です。

指示があるまで取材は行わない。

どこが安全でどこが危険なのか、それすらもわからない中、私たちは取材することを諦めたのです。

そもそも原発事故を想定した装備は、あまりに脆弱でした。

関川:

福島放送には、空間線量を測るサーベイメーターと言う機械は、装備されてませんでしたし、

個人個人の被曝線量を測るポケット線量計と言うのがあるんですけれども、これが電池切れの状態で使えなかったと。

宮川:

まず、安全が確保できるかどうかわからないって言う状況であれば、まず一旦引くと言うのは、やむを得なかったと思う。

知識も経験も装備も情報も、なんにもない中で、広いエリアに入るなと。

事実上、もうここで取材するなみたいなことに、エリアを広げちゃったんですよね。

これは、東日本大震災から1ヵ月の間にテレビ朝日に届いた、視聴者からのメール1万3,000通の、ごく1部です。

南相馬など、屋内待機エリアからは、SOSが送られていました。

後は餓死するだけですか?報道陣は逃げているのか!

お腹には赤ちゃんがいるのに、食べ物がありません。

どうか私たちを見捨てないでください。

テレビの力で、もっと屋内待機区域への物資の輸送を、促すような報道をお願いします。

子供もまだ7ヶ月です。もっと生かしてやりたいです。

このメールを送った但野光一さん(45)です。

当時生まれたばかりだった息子への放射能の影響を恐れ、震災の2ヶ月後、南相馬から群馬県に避難しました。

但野さん:

そうですね、住めば都、みたいなところがやっぱりあると思うんで。

なくなったわけじゃないですからね、向こうも。

だからまぁ、帰りたい時は帰省で帰ればいいし。

暮らす場所も仕事も変わった但野さん。

私たちにメールを送ったときの気持ちを聞きました。

但野さん:

外に出れないし、家の中にいてといったら、じゃあ何をするかというと、テレビを見るぐらいしかないじゃないですか。

それでテレビを見ると、計画停電とかありましたね。

こっちは、計画停電もクソもへったくれもないですよね、自分たちは。

あの時って、テレビ局とかは入れないっていうことがあったと思うんですよ。

でも、別にわれわれは、普通にそこで生活するしかなかったっていうこともあるし。

屋内退避エリアからのSOSに、テレビ朝日系列の福島放送は…、

記者(電話取材):

皆さん今じゃあ6人で、自宅で待機されているんですか?

市民:

孫とお嫁さんは、結局実家の方に自主避難をしています。

こうした電話取材や、もともとあったお天気カメラを使った撮影など、屋内からの取材にとどまることも。

アナウンサーの笠置のブログには、屋内退避エリアから、直接SOSが。

笠置アナウンサー;

お母さんたちはもう、放射線に関する不安と悩みで、もう限界まで来ていますと。

早く来てください。なんでこないんですか?

って言う口調が、どんどんどんどん強くなって、なんでこないんですか?

でも、答えられなかった。

本当にお伝えしなければいけないことが、本当にたくさんあったはずなのに、その映像が入ってこない。

1番悩んでいる人たち、1番苦しんでいる人たちの情報を届けられないっていうのは、

どうしたら1番いいんだろうっていう形を、いつも探りながら伝えている、というような状況だったと思います。

助けを求める声が届いていたのに、スタッフの安全確保を理由に、取材のやめた私たち。

その背景には、17年前の、苦い経験がありました。

1999年、JCO東海村臨界事故。

放射線を浴びた作業員が死亡する、原子力施設の重大事故でした。

後藤信広記者:

こちらは、放射能漏れを起こしたウラン加工工場から、4キロほど離れた住宅街です。

事故現場から2キロ近くまで近づいた時は、こちらの針が左側に振り切れてしまうこともありました。

私たちは、この時、見えない放射線に近づきすぎたのです。

宮川:

放射線がそのまま出てくるっていう、それによる被害が起きるっていう事は、あまり想像も想定もできてなくて、

だから、あの施設にかなり近いところで取材したり、女性スタッフも行ったり、あるいはヘリコプターで上からかなり近づいて空撮してたりとか、

で、そういうことがあって、これはだめだろうと。

この時の反省から作られた、テレビ朝日の原子力災害取材マニュアル。

取材ができる空間線量を、毎時10マイクロシーベルトに定め、不用意に近づかないようにしました。

しかし、5年前の原発事故では、50キロ以上離れた郡山の福島放送でも、これを超えてしまったのです。

椎野修次・福島放送報道政策局長(当時):

毎時10マイクロシーベルトを超えた時点で、これは、経営管理の、最終的に話し合って決めたことであるんですけれども、

とりあえず屋内、社内からの電話取材にとどめようということで、

取材、報道機関としてどうなんだ?と言われれば、十分な情報の提供、その他含めてできなかったと言わざるを得ないと思います。

関川:

あの時のルールで取材するのは、非常に難しいですね。

10マイクロシーベルトを超えるところの取材が必要になるとか、そういったところが多分、あのマニュアルには予見してなかったんだろうと思います。

過去の経験が重しとなり、SOSに答えなかった私たち。

宮川:

全然取材にも来ないですけれども、大変なことになっています。助けて下さい。みたいなメールが来ているのはわかっていて、結局無視してしまったわけで、

それはなんていうんだろう、本当に普通の人たちが取り残されている、そこからSOSが来ているにもかかわらず、我々がそれを無視したら、

じゃあ誰がそこに気づいて、その実情を伝えるんだ、俺たちが1番やらなくちゃいけない仕事なのに、そこが。

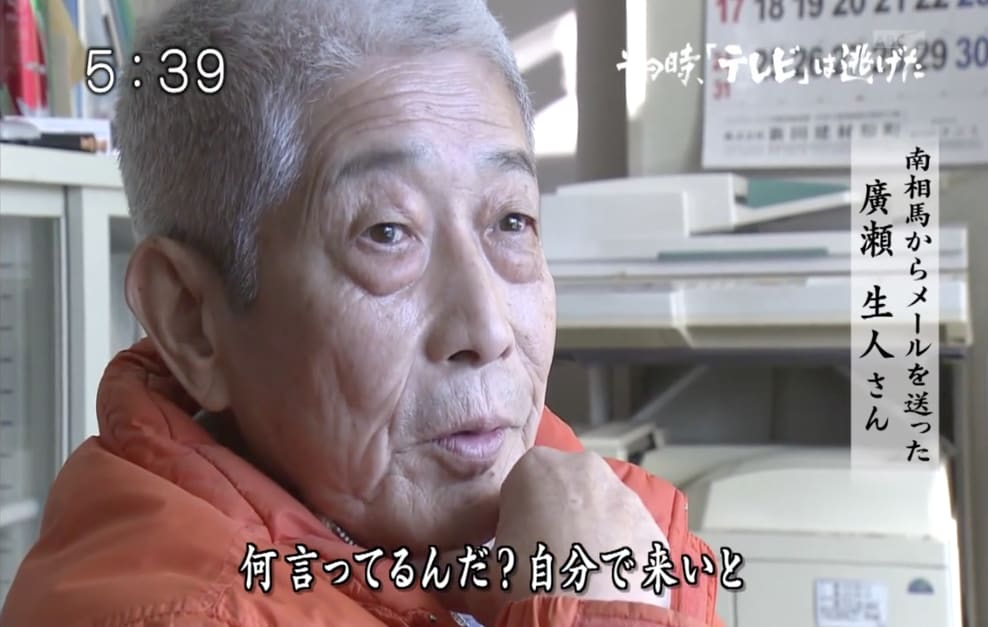

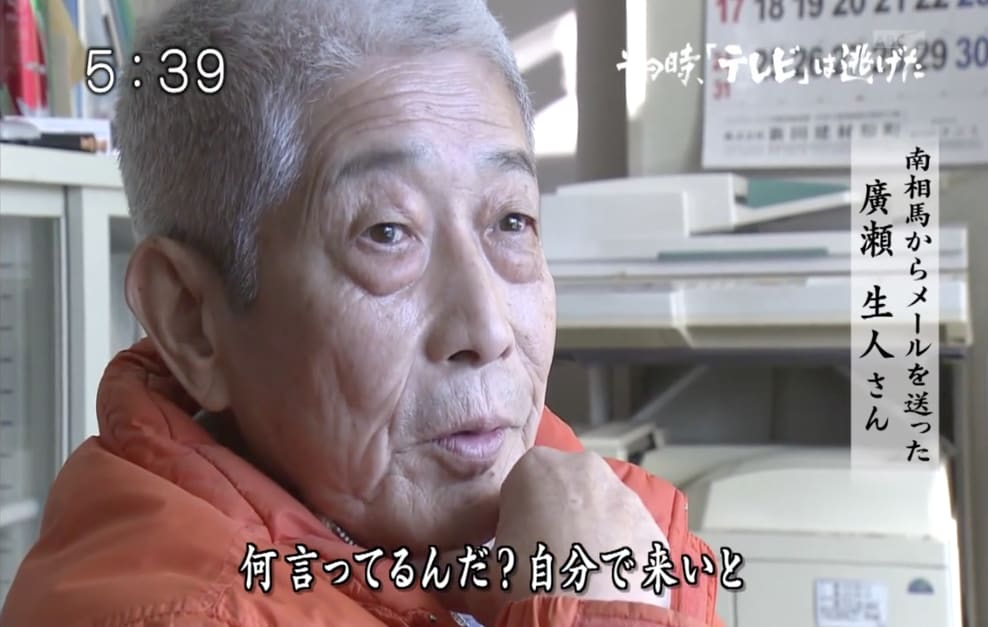

今も南相馬に住む廣瀬生人さん(67)。

テレビに失望し、苛立ち、私たちにメールを送りました。

南相馬市民は怒っています。

テレビ局が、南相馬市での取材をしてないようです。

キャスター、カメラマンも、来たくないのですか?

廣瀬さん:

やっぱりテレビを見てて、あるいはそういう、テレビ局や新聞社からね、カメラ屋録音機を貸すから取材してくれって頼まれたっていうニュースを聞いたり何かして、

何言ってんの?って思っちゃうよね、自分で来いと。

いや、普通だったら行くんじゃないの?

あの、ベトナム従軍記者じゃないけど…。

やっぱり、放送局とか、そういうとこがおっかなくなって来なかったのかね?

あるいはその上司の人が行けとは言えなかったのか。

私たちの取材制限は、3月末も継続。

南相馬など、屋内退避エリアも取材できないままでした。

記者たちは葛藤していました。

テレビ朝日の水谷は、南相馬の取材を、上司に直訴しました。

水谷寿彦・テレビ朝日社会部:

これは、当時私が書いたものなんですけれども、どういった形であれば取材できるのか、自分なりに考えまして。

放射線量が、私たちの上限よりも低いことを根拠にしましたが、認められませんでした。

水谷:

なぜこれだけ線量が低くて、そこに、実際に、日本では信じ難いような状況がそこにあるであろうと。

これを伝えなくて何を伝えるのかっていうのは、正直思いましたので、どうしても入りたいと思いましたけれども、

それについての返事は、納得がいかない部分がありました。

無断で取材禁止エリアに入った記者。

原発作業員の家族を取材しました。

田村氏に避難していた、原発作業員の兄がいる女性:

3月16日が最後で、後は全然連絡が来てないです。

声を聞きたいし、やっぱり顔も見れたら、うん、会いたいです。

彼女が避難していたのは、取材禁止エリアの中。

そこでの撮影は認められていなかったため、わざわざ別の場所に連れ出してから、このインタビューを取りました。

河本健太・テレビ朝日社会部(当時):

被災者の方が避難してる場所っていうのは、安全だから避難してるわけじゃないですか。

そこで取材できない、ってどうなの?って自分たちも思うし、この方も思ってたと思うんですね。

要するに、あなた達(テレビ局)がだめな場所に、私たちをそのまま、また戻しに行くのか?この取材が終わったら。

宮川:

やっぱり、何か起きているときに現場を見たい、きちんと見てきたいっていう思いは非常によくわかるし、

そういう気持ちが無くなったら、我々はおしまいと思うんだけれども、

よく分かるけれども、でもやっぱり自分の立場としては、取材スタッフの安全を確保しなくちゃいけないっていう、

まあそこは非常に悩んで、今もあまり、答はなかなか難しいですけど。

屋内退避指示から3週間が経った4月。

2011年4月7日みなみそうま取材再開時

ちょうどこの辺が、福島第一原発からおよそ30キロ離れた地点になります。

ここから先は、屋内退避の指示が出ている地域です。

私たちは、ようやく南相馬の取材を再開。

物資が入らない危機的な状況を乗り越え、町では少しずつ復興が始まっていました。

一方沿岸部は、ほとんど手付かずの状態。

記者の目に飛び込んできたのは、私たちが目を逸していた現実でした。

捜索する地元住民:

全部いなくなった家族もいるんで、その方々っていうのは身元判明もできなければ捜索にも来れないんで、

そういう人たちにも代わって、みんなで、全力でやってあげたいなと思っています。

取材した福島放送高橋良明:

一日で、こんなに多くの悲しみだったり、涙だったり、切なさだったり、やるせなさだったりっていう、

そんな一日回して、こんな瞬間が訪れるなんて思っていなかったので。

もっとしんどかった時はあったはずだし、この日は警察も入っていたけれども、その前はほんとに警察も入ってない中でやっているわけだから、

これが被災地なんだなっていうことを実感しましたね。

愛媛県伊方原発

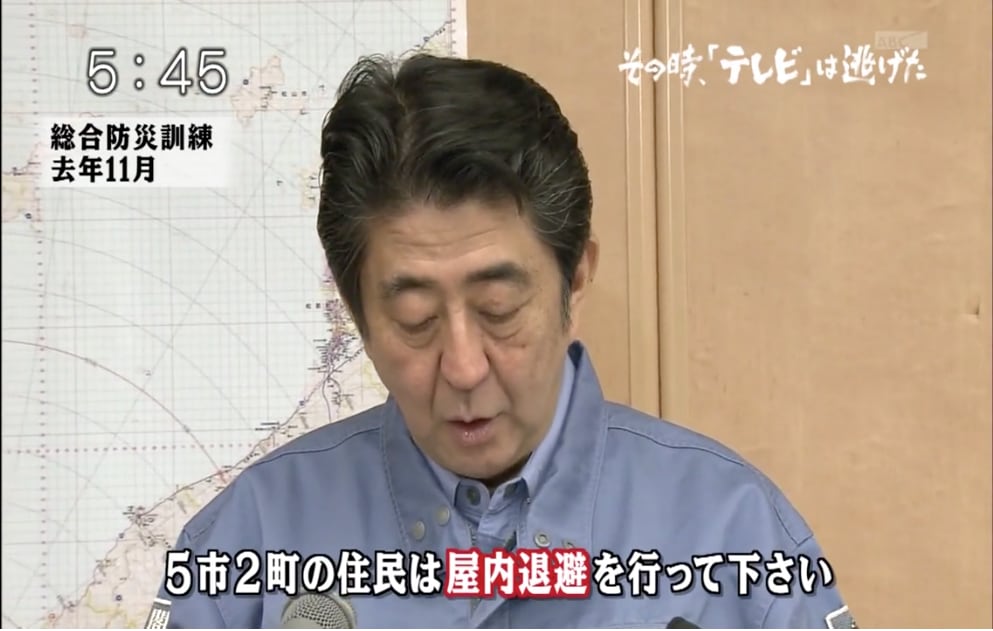

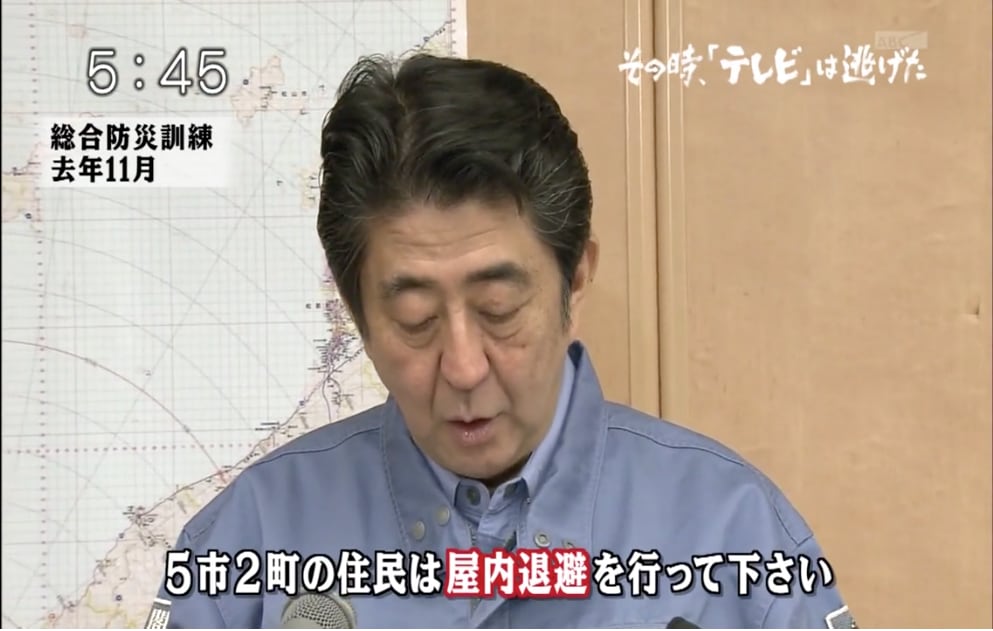

そして今、一旦止まった原発が再び動き出す中、政府は愛媛県伊方原発で防災訓練を実施。

安倍総理

5市2町の住民におかれては、屋内退避を行ってください。

かつて深刻な状況を経験しながら、国が再び想定する屋内退避。

船で逃げるしかない住民もいます。

伊方町明

ほんと、私ら取り残されたら、死ぬいうことと一緒やからね。

私たちも、事故に備えて、訓練を始めました。

想定外は言い訳になりません。

原子力災害の取材マニュアルも改定。

装備も大幅に増やし、放射線量が高い場所でも、一時的に取材できるようにしました。

取材記者;

えー、この辺の線量は、200マイクロシーベルトを行ったり来たりで、建屋の近くはまだまだ線量が高い、ということが言えます。

宮川:

危険な取材をするとかね、いう意味ではなくて、安全を確保する手段を一生懸命探しつつ、頑張って取材していく。

それを講じていくということを、やっぱり忘れていけないという事ですね。

私たちは、前に進むことができたのでしょうか?

あの時、私たちが黙殺した、多くのSOS。

但野さん:

今になれば、(メールを)送っておいてよかったって、やっぱり思うんですよ。

別に今だって、こういうことがあったんだよっていうのが、少しでもみんなが分かれば、

じゃあ次、絶対次じゃないですか、どう考えても、あの時の事には戻れないし。

その時、『テレビ』は逃げた ~黙殺されたSOS~

というドキュメンタリーを観ました。

いつもこの時期になると、こういうまとめ、みたいなものが放送されるようですが、

観終わってすぐに、わたしは「あれ?」と思ったのです。

え?こういう終わり方なのかと。

5年も経ったというのに、まだこんなことを言っているのかと。

『テレビ』だけでなく『新聞』も、あの日からずっと、逃げっ放しではないかと。

今も、SOSを黙殺しているではないかと。

今回の失敗を生かし、装備を大幅に増やし、放射線量が高い場所でも一時的に取材できるようにした。という場面があります。

事故が起こった直後などは、もちろんそのことも大事なことです。

そしてこの特集は、事故直後の取材不備のことに焦点を当てていることも承知しています。

でも、一時的に取材することよりも、随時、原発事故が起こったらどういう事態になるか、ということを、あらゆる面から、視点から、伝え続けていくことこそが、報道者としての使命ではないでしょうか。

どうしてここまで、電力のためではない恐ろしい核施設が、海岸沿いに増え続けてきたのか。

どうしてこんな、地震や津波が起こり得るところに、放射能汚染を撒き散らすものがあるのか。

どうしてこんな、市民の税金と命を踏み台にしなければ営業できないようなものを、50以上も建てられているのか。

どうしてこれほどまでにひどい、とてつもない被害を生み出したものを、自然条件も科学も何も変わらないまま、また使い出そうとしているのか。

どうしてあんなに、いろんな科学者や議員が、事故が起こる可能性を警告し続けてきたのに、それには全く耳を貸さず、検証しようともせず、

安全だー安全だーとオウムのように繰り返した総理大臣をはじめとする原発関係者が、全く罪に問われることも、責任を取ることもなく、

今だにのうのうと、堂々と、事故など無かったかのような顔をして、原発をまた動かせるのか。

どうしてここまでひどい結果になってしまったというのに、原発所在地の市民の中には、原発再稼働を待ち望んでいる人がいるのか。

そして何よりも、『原発の安全神話』を社会に浸透させた張本人としての、反省と検証はできたのか。

テレビは、どの局も、1日にひとつは、事故後の今を伝えるべきでした。いや、伝えるべきです。

また、原発事故に伴う放射能汚染と被ばくの現実を、できるだけ正確に伝えるために、普段からしっかりと検証や取材をしておくべきでした。

そして、原発というものが存在する愚かしさ恐ろしさを、事故が起こったらとにかく逃げなければならない、という事実から、しっかり伝えるべきでした。

それをまるで命日か記念日のように、毎年3月11日や12日だけの特集を組んで放送するなんて、まるでよその国に起こったことのような扱いで済まそうとしている。

5年も経った今も。

テレビはいつまで逃げているんですか?

新聞はいつまで黙っているんですか?

いいかげんに声を出したらどうですか?

↓以下、文字起こししました。

画像と音声はこちら↓の方がきれいです。

その時、『テレビ』は逃げた~黙殺されたSOS~

ガソリンもなく逃げられません。

助けてください。食料もなくなります。

5年前、テレビ朝日に届いた、大量のメールです。

多くの人が取り残された町。

命をつなぐためのSOSでした。

メール送信者:

マスコミから見放されたてゆうか…。

想像を遥かに超えた原発事故。

私たちはパニックに陥りました。

当時決めたひとつのルール。

『指示があるまで取材は行わない』

テレビ朝日報道局幹部:

あれだけ多くのSOSというか、メールがたくさん届いていたにもかかわらず、私たちはあの時逃げてしまったんですよね。

5年前、私たちは、この道の先に入りませんでした。

その時、(テレビ)は逃げた逃げた黙殺されたSOS

ナレーター中里雅子

福島第一原発の、今にも崩れ落ちそうな姿に、不安が広がっていた事故直後。

さらなる混乱が始まりました。

事故原発から、半径20から30キロメートルの範囲の皆さんには、外出をしないで、自宅や事務所等、屋内に待機するようにしていただきたい。

政府が突如打ち出した、屋内退避。

すでに避難エリアが出ていた外側、原発の半径20キロから30キロの範囲の住民に対して、屋内にとどまるよう指示をしたのです。

南相馬市原町地区。

街の中心部に津波の被害はありませんでしたが、大半が屋内退避になりました。

町で唯一スーパーの営業を続けた、石沢一ニさん(56)。

その時、予想もしないことが起こったと言います。

石沢さん:

この棚に、今これだけ並んでいる品物が、全くもほとんどゼロの状況に、ええ、すっからかんの状態になってしまいました。

自分としても、今度は自分が食べる物をどうしようかという、避難しなくちゃやはりいけないんじゃないか、という状況まで追い込まれたことがありました。

放射能への恐れから、物資を運ぶドライバーたちが街に入ることを拒み、物流がストップ。

ガソリンさえも極端に不足しました。

屋内退避エリアに残った南相馬市民:

自衛隊の人が、完全装備で訪ねてきて、すぐに出られるようにしておいてくださいと言われた。

で、はいと返事したのですけど、ガソリンがありませんでした。

南相馬に取り残された住民が1万人以上。

窮地に陥っていました。

石沢さんの店に、東京から食料が届いたのは、屋内退避になって5日後でした。

ディレクター:

市役所に写真があったんですよ。

石沢さん:

あー懐かしいですね。

3月の20日ですから、実際のところは、皆さんがマスクをしているのはですね、寒いからじゃないんですよ。

実際にもう、原発が爆発したという放射能の怖さで…。

(当時のことを思い出し涙がこみ上げる石沢さん)

必死でした。本当に。生きなくちゃいけないという。

3月12日(震災翌日)

震災翌日、まだ南相馬にいた私たち。

沿岸部の被害は甚大でした。

記者:

多くの住宅が並んでいたこちらの地域も、ご覧の通り何もありません。

このリポートの15分後、原発メルトダウンの一報。

南相馬での最後の取材になりました。

取材の全体指揮をとっていた宮川です。

宮川晶・テレビ朝日編集長(当時)

ついに起きちゃったのかって言う…ああ起きた、ほんとに起きちゃったっていう感じですよね。

これはもう、スタッフの安全確保をするためには、とにかく逃げる離れる、それしかないだろう。

当時、すべての取材クルーに送られたメール。

浜通りより中、海岸よりには入らないでください。危険です!

沿岸部からの全面撤退を、指示する内容でした。

その後、取材禁止エリアはさらに拡大。

政府が屋内退避などを指示していたのは、半径30キロまででしたが、私たちは、わずかでも30キロにかかる自治体全域の取材を禁止に。

国よりも広い範囲に、制限をかけたのです。

原発取材の安全の管理をしていた関川は、取材制限の理由をこう語ります。

関川修一・テレビ朝日原子力災害資材本部(当時)

30キロ圏に入ったか入んないのかっていうのは、線を引いてあるわけじゃないので、地面に同心円が書いてあるわけではないので、

その市町村に入ったとして、じゃあどこまで行ったら30キロ圏、で、どっから外がっていうのがわからないと。

最終的には、福島県内のみならず、宮城から茨城の一部にまで及ぶ、広大な取材禁止エリアが生まれたのです。

千野壮太郎・テレビ朝日社会部

(車内からの取材)福島の第一原発の3号機で爆発が起きたと言うことで…、

当時、千野は福島にいました。

千野:

実際に避難された方が、「どうして福島の事が報道されないんだ?」って言う、

原発が爆発したことばかりで、「そこの中にいる人の想いみたいなものが伝わらないじゃないかって言われると、

やっぱりもう、言う言葉がないというか…。

さらに不安をかき立てられる事態が。

オバマ大統領:

福島第一原発から半径約80キロメートル圏内の、アメリカ国民に避難を呼びかけた。

原発事故を受け、私たちが決めた方針です。

指示があるまで取材は行わない。

どこが安全でどこが危険なのか、それすらもわからない中、私たちは取材することを諦めたのです。

そもそも原発事故を想定した装備は、あまりに脆弱でした。

関川:

福島放送には、空間線量を測るサーベイメーターと言う機械は、装備されてませんでしたし、

個人個人の被曝線量を測るポケット線量計と言うのがあるんですけれども、これが電池切れの状態で使えなかったと。

宮川:

まず、安全が確保できるかどうかわからないって言う状況であれば、まず一旦引くと言うのは、やむを得なかったと思う。

知識も経験も装備も情報も、なんにもない中で、広いエリアに入るなと。

事実上、もうここで取材するなみたいなことに、エリアを広げちゃったんですよね。

これは、東日本大震災から1ヵ月の間にテレビ朝日に届いた、視聴者からのメール1万3,000通の、ごく1部です。

南相馬など、屋内待機エリアからは、SOSが送られていました。

後は餓死するだけですか?報道陣は逃げているのか!

お腹には赤ちゃんがいるのに、食べ物がありません。

どうか私たちを見捨てないでください。

テレビの力で、もっと屋内待機区域への物資の輸送を、促すような報道をお願いします。

子供もまだ7ヶ月です。もっと生かしてやりたいです。

このメールを送った但野光一さん(45)です。

当時生まれたばかりだった息子への放射能の影響を恐れ、震災の2ヶ月後、南相馬から群馬県に避難しました。

但野さん:

そうですね、住めば都、みたいなところがやっぱりあると思うんで。

なくなったわけじゃないですからね、向こうも。

だからまぁ、帰りたい時は帰省で帰ればいいし。

暮らす場所も仕事も変わった但野さん。

私たちにメールを送ったときの気持ちを聞きました。

但野さん:

外に出れないし、家の中にいてといったら、じゃあ何をするかというと、テレビを見るぐらいしかないじゃないですか。

それでテレビを見ると、計画停電とかありましたね。

こっちは、計画停電もクソもへったくれもないですよね、自分たちは。

あの時って、テレビ局とかは入れないっていうことがあったと思うんですよ。

でも、別にわれわれは、普通にそこで生活するしかなかったっていうこともあるし。

屋内退避エリアからのSOSに、テレビ朝日系列の福島放送は…、

記者(電話取材):

皆さん今じゃあ6人で、自宅で待機されているんですか?

市民:

孫とお嫁さんは、結局実家の方に自主避難をしています。

こうした電話取材や、もともとあったお天気カメラを使った撮影など、屋内からの取材にとどまることも。

アナウンサーの笠置のブログには、屋内退避エリアから、直接SOSが。

笠置アナウンサー;

お母さんたちはもう、放射線に関する不安と悩みで、もう限界まで来ていますと。

早く来てください。なんでこないんですか?

って言う口調が、どんどんどんどん強くなって、なんでこないんですか?

でも、答えられなかった。

本当にお伝えしなければいけないことが、本当にたくさんあったはずなのに、その映像が入ってこない。

1番悩んでいる人たち、1番苦しんでいる人たちの情報を届けられないっていうのは、

どうしたら1番いいんだろうっていう形を、いつも探りながら伝えている、というような状況だったと思います。

助けを求める声が届いていたのに、スタッフの安全確保を理由に、取材のやめた私たち。

その背景には、17年前の、苦い経験がありました。

1999年、JCO東海村臨界事故。

放射線を浴びた作業員が死亡する、原子力施設の重大事故でした。

後藤信広記者:

こちらは、放射能漏れを起こしたウラン加工工場から、4キロほど離れた住宅街です。

事故現場から2キロ近くまで近づいた時は、こちらの針が左側に振り切れてしまうこともありました。

私たちは、この時、見えない放射線に近づきすぎたのです。

宮川:

放射線がそのまま出てくるっていう、それによる被害が起きるっていう事は、あまり想像も想定もできてなくて、

だから、あの施設にかなり近いところで取材したり、女性スタッフも行ったり、あるいはヘリコプターで上からかなり近づいて空撮してたりとか、

で、そういうことがあって、これはだめだろうと。

この時の反省から作られた、テレビ朝日の原子力災害取材マニュアル。

取材ができる空間線量を、毎時10マイクロシーベルトに定め、不用意に近づかないようにしました。

しかし、5年前の原発事故では、50キロ以上離れた郡山の福島放送でも、これを超えてしまったのです。

椎野修次・福島放送報道政策局長(当時):

毎時10マイクロシーベルトを超えた時点で、これは、経営管理の、最終的に話し合って決めたことであるんですけれども、

とりあえず屋内、社内からの電話取材にとどめようということで、

取材、報道機関としてどうなんだ?と言われれば、十分な情報の提供、その他含めてできなかったと言わざるを得ないと思います。

関川:

あの時のルールで取材するのは、非常に難しいですね。

10マイクロシーベルトを超えるところの取材が必要になるとか、そういったところが多分、あのマニュアルには予見してなかったんだろうと思います。

過去の経験が重しとなり、SOSに答えなかった私たち。

宮川:

全然取材にも来ないですけれども、大変なことになっています。助けて下さい。みたいなメールが来ているのはわかっていて、結局無視してしまったわけで、

それはなんていうんだろう、本当に普通の人たちが取り残されている、そこからSOSが来ているにもかかわらず、我々がそれを無視したら、

じゃあ誰がそこに気づいて、その実情を伝えるんだ、俺たちが1番やらなくちゃいけない仕事なのに、そこが。

今も南相馬に住む廣瀬生人さん(67)。

テレビに失望し、苛立ち、私たちにメールを送りました。

南相馬市民は怒っています。

テレビ局が、南相馬市での取材をしてないようです。

キャスター、カメラマンも、来たくないのですか?

廣瀬さん:

やっぱりテレビを見てて、あるいはそういう、テレビ局や新聞社からね、カメラ屋録音機を貸すから取材してくれって頼まれたっていうニュースを聞いたり何かして、

何言ってんの?って思っちゃうよね、自分で来いと。

いや、普通だったら行くんじゃないの?

あの、ベトナム従軍記者じゃないけど…。

やっぱり、放送局とか、そういうとこがおっかなくなって来なかったのかね?

あるいはその上司の人が行けとは言えなかったのか。

私たちの取材制限は、3月末も継続。

南相馬など、屋内退避エリアも取材できないままでした。

記者たちは葛藤していました。

テレビ朝日の水谷は、南相馬の取材を、上司に直訴しました。

水谷寿彦・テレビ朝日社会部:

これは、当時私が書いたものなんですけれども、どういった形であれば取材できるのか、自分なりに考えまして。

放射線量が、私たちの上限よりも低いことを根拠にしましたが、認められませんでした。

水谷:

なぜこれだけ線量が低くて、そこに、実際に、日本では信じ難いような状況がそこにあるであろうと。

これを伝えなくて何を伝えるのかっていうのは、正直思いましたので、どうしても入りたいと思いましたけれども、

それについての返事は、納得がいかない部分がありました。

無断で取材禁止エリアに入った記者。

原発作業員の家族を取材しました。

田村氏に避難していた、原発作業員の兄がいる女性:

3月16日が最後で、後は全然連絡が来てないです。

声を聞きたいし、やっぱり顔も見れたら、うん、会いたいです。

彼女が避難していたのは、取材禁止エリアの中。

そこでの撮影は認められていなかったため、わざわざ別の場所に連れ出してから、このインタビューを取りました。

河本健太・テレビ朝日社会部(当時):

被災者の方が避難してる場所っていうのは、安全だから避難してるわけじゃないですか。

そこで取材できない、ってどうなの?って自分たちも思うし、この方も思ってたと思うんですね。

要するに、あなた達(テレビ局)がだめな場所に、私たちをそのまま、また戻しに行くのか?この取材が終わったら。

宮川:

やっぱり、何か起きているときに現場を見たい、きちんと見てきたいっていう思いは非常によくわかるし、

そういう気持ちが無くなったら、我々はおしまいと思うんだけれども、

よく分かるけれども、でもやっぱり自分の立場としては、取材スタッフの安全を確保しなくちゃいけないっていう、

まあそこは非常に悩んで、今もあまり、答はなかなか難しいですけど。

屋内退避指示から3週間が経った4月。

2011年4月7日みなみそうま取材再開時

ちょうどこの辺が、福島第一原発からおよそ30キロ離れた地点になります。

ここから先は、屋内退避の指示が出ている地域です。

私たちは、ようやく南相馬の取材を再開。

物資が入らない危機的な状況を乗り越え、町では少しずつ復興が始まっていました。

一方沿岸部は、ほとんど手付かずの状態。

記者の目に飛び込んできたのは、私たちが目を逸していた現実でした。

捜索する地元住民:

全部いなくなった家族もいるんで、その方々っていうのは身元判明もできなければ捜索にも来れないんで、

そういう人たちにも代わって、みんなで、全力でやってあげたいなと思っています。

取材した福島放送高橋良明:

一日で、こんなに多くの悲しみだったり、涙だったり、切なさだったり、やるせなさだったりっていう、

そんな一日回して、こんな瞬間が訪れるなんて思っていなかったので。

もっとしんどかった時はあったはずだし、この日は警察も入っていたけれども、その前はほんとに警察も入ってない中でやっているわけだから、

これが被災地なんだなっていうことを実感しましたね。

愛媛県伊方原発

そして今、一旦止まった原発が再び動き出す中、政府は愛媛県伊方原発で防災訓練を実施。

安倍総理

5市2町の住民におかれては、屋内退避を行ってください。

かつて深刻な状況を経験しながら、国が再び想定する屋内退避。

船で逃げるしかない住民もいます。

伊方町明

ほんと、私ら取り残されたら、死ぬいうことと一緒やからね。

私たちも、事故に備えて、訓練を始めました。

想定外は言い訳になりません。

原子力災害の取材マニュアルも改定。

装備も大幅に増やし、放射線量が高い場所でも、一時的に取材できるようにしました。

取材記者;

えー、この辺の線量は、200マイクロシーベルトを行ったり来たりで、建屋の近くはまだまだ線量が高い、ということが言えます。

宮川:

危険な取材をするとかね、いう意味ではなくて、安全を確保する手段を一生懸命探しつつ、頑張って取材していく。

それを講じていくということを、やっぱり忘れていけないという事ですね。

私たちは、前に進むことができたのでしょうか?

あの時、私たちが黙殺した、多くのSOS。

但野さん:

今になれば、(メールを)送っておいてよかったって、やっぱり思うんですよ。

別に今だって、こういうことがあったんだよっていうのが、少しでもみんなが分かれば、

じゃあ次、絶対次じゃないですか、どう考えても、あの時の事には戻れないし。