2月25日の朝のNHKの番組で「北鎌倉つるし飾り」のことをキャスターが紹介していました。

番組では地元の、神武堂表具店と香り仕事の二人が出て、キャスターのインタビューに答えていました。

神武堂

香り仕事

香り仕事は北鎌倉の踏切際にあるお店で、香りを扱っています。

(香り仕事)

一方、神武堂は北鎌倉にある表具師さんのお店です。

10年以上も前に、善人がタッチしていたホームページ「My 鎌倉」で神武堂さんを紹介したことがあるのです。

(神武堂)

早速神武堂さんを訪ねることにしました。

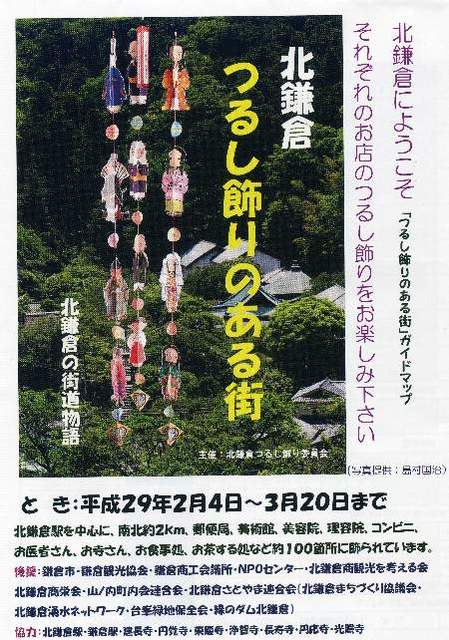

北鎌倉駅にはパンフレットが置いてあるというので寄って見ました。

(北鎌倉駅と「つるし飾り」案内スタンド)

(パンフレットの表紙)

神武堂は駅からバス通りを大船方面に向かってすぐです。

お店の中には神武堂さんがいて、快くいろいろの話をしてくれました。

(神武堂の店内の変わり雛)

神武堂さんの話のあらましは

「この催しの実行委員になって、街の活性化についていろいろ議論し、つるし飾りの制作もしました。

通常の「雛人形の引き立て役の飾り」という位置づけではなく、吊して飾るという原点から議論し、様々な吊して飾るモノを街に展示するという観点からこのような催しになりました。

ですから、稲取温泉などとは違う形式になりました。

私は表具師ですから、他の工房の作者と共同でいろいろとつるし飾りを造りました。」

(つるし飾り1)

(つるし飾り2)

(フつるし飾り3)

さて、「北鎌倉のつるし飾り」は、催し物としては地味な催し物でした。

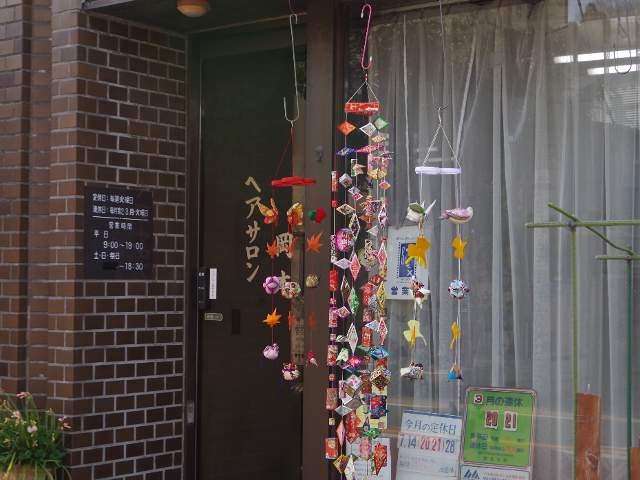

賛同してくれた商店やお寺や食堂やカフェなどが、店先(もしくは店内)に数点のつるし飾りを吊しているだけで、その軒数も連続しているわけではなく、飛び飛びの家の軒下に吊している、という印象です。

(カフェの展示-北鎌倉ベルタイム珈琲店)

(ヘアサロンの展示-ヘアサロン岡本)

しかし、地味な街の北鎌倉がこのつるし飾りで結構見栄えがしてくるから不思議です。

展示されたつるし飾りは、他所のつるし飾りが絹の古い布が多いのに、北鎌倉では紙が多いのに驚かされました。

また、香り仕事さんはタマゴの殻に香を炊きこめてタマゴの表面に各種の彩色をしたとのNHKテレビの報告でした、が、訪問の日は香り仕事さんが休日のため写真は撮れませんでした。

北鎌倉の魅力とは何でしょうか?。

鎌倉の玄関口として横浜や東京に一番近い駅で、都会の人たちは何を求めて鎌倉に来るのでしょうか?。

北鎌倉には静謐な雰囲気があります。

街道脇に点々とお寺があり、生活に根ざした商店があり、気が安らぐカフェがあり、食堂やレストランがあります。

また、けんちん汁という精進料理の発祥地でもあります。

北鎌倉から鎌倉の鶴岡八幡宮に至る街道は毎日多くの観光客が歩いていますが、求めるモノはそれぞれ違うかも知れません。

つるし飾りは訪れる観光客にほのぼのとした感じを芽生えさせればそれで良いのだと考えれば、苦労してこの行事を行った住民の皆さまは報われるのではないか?。

善人はそう考えました。

さて、十数年前の神武堂山の紹介記事は以下のURLでご覧ください。

My鎌倉 神武堂