松平記p37

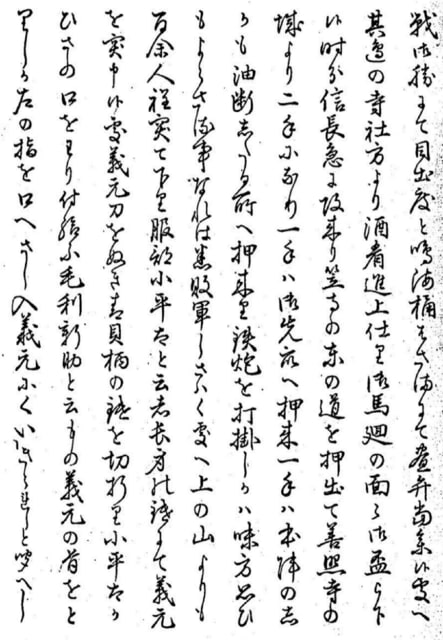

翻刻

戦御勝にて、目出度と鳴海桶はさまにて昼弁当参候処へ、

其辺の寺社方より酒肴進上仕り、御馬廻の面々御盃被下

候時分、信長急に攻来り、笠寺の東の道を押出て、善照寺の

城より二手になり一手ハ御先衆へ押来、一手ハ本陣のし

かも油断したる処へ押来り、鉄砲を打掛しかハ、味方思ひ

もよらさる事なれは、悉敗軍しさハく処へ、上の山よりも

百余人程突て下り、服部小平太と云者長身の鑓にて、義元

を突申候処、義元刀をぬき、青貝柄の鑓を切折り、小平太か

ひさの口をわり付給ふ。毛利新助と云もの、義元の首をと

りしか、左の指を口へさし入、義元にくいきられしと聞へし

現代語

戦に勝ち、目出たいと鳴海の桶狭間にて昼弁当が届けられた所へ、その辺の寺社から酒、肴が進上された。お馬廻りの兵たちが酒を飲み、御馳走をいただいているころ、織田信長が急に攻めてきた。笠寺の東の道を通り、善照寺砦より二手に分かれ、一手は義元の先陣に攻めかかり、一手は本陣の、しかも油断している所へせめ来たり、鉄炮を撃ってきた。味方は思いもかけないことであったので、悉く敗戦し、わめき騒ぐ所へ、山の上の方からも100人程の兵が攻めてきた。服部小平太という武者が長槍を以て義元を突いた。義元は刀を抜き、青貝柄の槍を切折り、小平太の膝を切りつけた。そこへ毛利新助という武者が現れ、義元の首を取った。その時義元の口に左手の指を入れたところ、義元に指を食いちぎられたとのことである。

コメント

前回は主に鷲津砦、丸根砦の攻防でしたが、今回は義元が討ち取られる場面です。

まず、昼弁当のことですが、太田牛一「信長公記」に記載はなく、謡を舞っていたという記述があるだけです。大久保忠教「三河物語」や前野家文書「武功夜話」では昼弁当の記述があります。甫庵「信長記」では酒を飲んでいたという記述があります。「武功夜話」では蜂須賀党がわざと今川軍に御馳走を進上し、油断させ、それを簗田出羽守という武将を使って、信長に知らせ、義元を急襲したというストーリーになっています。これはできすぎだと思いますが、今川軍が昼に酒を含む飲食をしていたという説は、この「松平記」がもとではないかと思います。「信長公記」でも謡をしているとありますので、ある程度は飲食をしていたように思います。時刻もちょうど昼時ですので。

次に信長軍が二手に分かれて攻めたという記述です。一手目の先陣を攻めたというのは佐々隼人正、千秋四郎の300人程の軍を言い、本陣を攻めたというのが信長本隊で、善照寺砦より東を迂回して義元本陣を急襲したという多くの説と一致しています。戦前の帝国陸軍参謀本部の「日本戦史 桶狭間の役」に書かれた内容です。しかし、現在は否定されていて、迂回説をとらない「信長公記」の正面突破説が有力になっています。また、佐々隼人、千秋四郎の衝突は「信長公記」にも書かれていますが、これを暴発と考える人もいます。(藤本正行)この辺は謎の多いところです。

信長軍が山の上から100名ほどで義元本陣に攻めかかってきたという記述があります。迂回した結果、信長軍は山の上に上り、そこから下にある義元軍に攻めかかったということでしょうか。この記述から義元本陣が山ではなく、山の下方にある、現在の豊明市の「桶狭間古戦場伝説地」の一つの根拠になっています。しかし、合戦の常識から山の下、窪地に陣を敷くということは考えにくいため、この説は現在否定されています。「信長公記」のいう「おけはさま山」の頂上か中腹あたりに義元の本陣があったと考えられています。

服部小平太、毛利新助と義元の攻防は、大変迫力があり、具体的なので本当かも知れません。服部小平太の膝をきられた話は「信長公記」にもあります。本当かも知れません。