安城市の東端(ひがしばた)城に行きました。東端城は安城市の西南にあります。浄土真宗本願寺派を西三河の地で広めた上宮寺の如光が生まれたとされる「油が淵」の近くです。

油が淵の近くに地名として西端と東端があります。おそらく油が淵の西、東という意味で付けられた地名だと思います。西端は、現在碧南市になっていて町名としては存在していませんが、西端小学校、西端中学校、西端交差点等として残っています。東端町は、安城市になっていて、町名として残っています。

東端城の位置 これまで訪れた安城市の城も合わせて記しました。東端城は、西南の方です。

東端城の歴史(永井直勝)は、現地の案内に詳しく説明が書かれています。

東端城(永井直勝)の案内

やや長くなりますが、分かりやすいので、そのまま紹介します。

「東端城と城主永井伝八郎直勝

東端城は、天正8年(1580)大浜郷にて羽城の司令を勤める長田久右衛門重元の長子尚勝(ひさかつ)が築いた。

城の構造は居館城から郭内城へ移り変わる過程にある代表的な城郭であった。蓬左文庫蔵の「東端城絵図」に見る東端城の姿は連郭構造の大規模な造りであったように描かれている。

東端城が歴史の表舞台に出るのは尚勝の弟直勝(なおかつ)によってである。直勝は13歳の時に家康の長男松平信康に仕えたが、天正7年(1579)に信康が自刃すると大浜へかへり蟄居していた。しかしその後、18歳の時には家康に仕えるようになり、禄30貫を賜った。この時姓を長田から永井に改め、永井伝八郎直勝とした。

天正12年(1584)直勝22歳の時、初陣として小牧長久手の戦いに出陣した。ここで彼は敵将池田勝入斎恒興の首を取る大殊勲をたてた。これにより東端村1,000石の地を賜り、兄尚勝に代わって東端城城主となった。

その後関ケ原の戦いでも戦功を上げ、従来の領地に城ヶ入村、高取村を合わせて4,050石、さらに上総国、近江国で6,000石、合計1万50石となった。さらに大坂夏の陣では豊臣秀頼切腹見届けの大役を勤めた。この功績でこれまでの領地を改め、上野国小幡で1万石、近江で2,000石、笠間近在で2万石、合計3万2,000石を領有し常陸国笠間城の城主となった。このとき東端城を離れ、以後この城は廃城となる。

直勝は、その後も業績を上げ元和5年(1619)に常陸国新治(にいばり)郡柿岡、土浦両所にて2万石さらに同8年には新たに下総国内で2万石を加え、合計7万2,000石を領し、下総古河城城主となった。その間直勝は江戸にて評定所の奉行を勤めたが、寛永2年(1625)63歳で没した。」

東端城は、平地にあります。

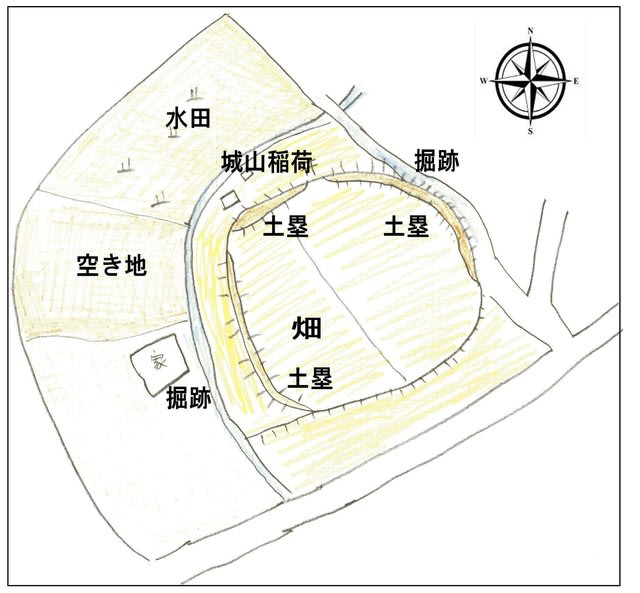

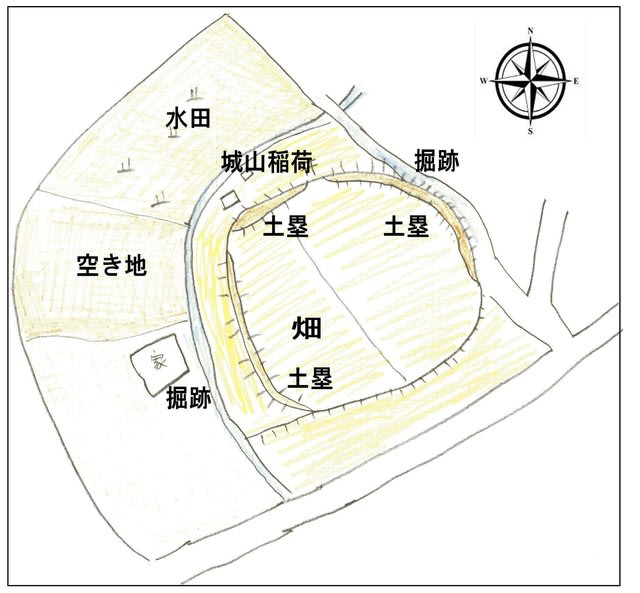

東端城の概念図

西側から北にかけて土塁の跡が残っていました。

西側に残る土塁

土塁はぐるっと曲輪を囲んでいたと思われますが、はっきり残っているのは、西側、北側、及び東側でした。

北西土塁

北西側は、土塁の外に城山稲荷の社が立っていました。

この社の外側を見ると土地が窪んでいました。もしかしたら堀の跡かもしれません。

堀の跡か

ぐるっと回って東の方に出ると、隣の念空寺との間の道にでます。これがけっこう落ち込んだ感じで、堀があったように思えました。土塁は、東端城の東側にも続いていました。

東側の土塁と堀

そして外に出てみますと北西のところに小川が流れていました。これは堀だったのではないかと思いました。

北西側の堀跡

けっこう流れがあったので、もしかしたらただの小川かもしれません。彼岸花がまだ咲いていました。

今は安城市と碧南市に分かれていますが、大浜、西端、東端は深いつながりが昔はあったようです。永井直勝が大浜でも東端でも出てくるのは決して偶然ではないと思いました。

油が淵の近くに地名として西端と東端があります。おそらく油が淵の西、東という意味で付けられた地名だと思います。西端は、現在碧南市になっていて町名としては存在していませんが、西端小学校、西端中学校、西端交差点等として残っています。東端町は、安城市になっていて、町名として残っています。

東端城の位置 これまで訪れた安城市の城も合わせて記しました。東端城は、西南の方です。

東端城の歴史(永井直勝)は、現地の案内に詳しく説明が書かれています。

東端城(永井直勝)の案内

やや長くなりますが、分かりやすいので、そのまま紹介します。

「東端城と城主永井伝八郎直勝

東端城は、天正8年(1580)大浜郷にて羽城の司令を勤める長田久右衛門重元の長子尚勝(ひさかつ)が築いた。

城の構造は居館城から郭内城へ移り変わる過程にある代表的な城郭であった。蓬左文庫蔵の「東端城絵図」に見る東端城の姿は連郭構造の大規模な造りであったように描かれている。

東端城が歴史の表舞台に出るのは尚勝の弟直勝(なおかつ)によってである。直勝は13歳の時に家康の長男松平信康に仕えたが、天正7年(1579)に信康が自刃すると大浜へかへり蟄居していた。しかしその後、18歳の時には家康に仕えるようになり、禄30貫を賜った。この時姓を長田から永井に改め、永井伝八郎直勝とした。

天正12年(1584)直勝22歳の時、初陣として小牧長久手の戦いに出陣した。ここで彼は敵将池田勝入斎恒興の首を取る大殊勲をたてた。これにより東端村1,000石の地を賜り、兄尚勝に代わって東端城城主となった。

その後関ケ原の戦いでも戦功を上げ、従来の領地に城ヶ入村、高取村を合わせて4,050石、さらに上総国、近江国で6,000石、合計1万50石となった。さらに大坂夏の陣では豊臣秀頼切腹見届けの大役を勤めた。この功績でこれまでの領地を改め、上野国小幡で1万石、近江で2,000石、笠間近在で2万石、合計3万2,000石を領有し常陸国笠間城の城主となった。このとき東端城を離れ、以後この城は廃城となる。

直勝は、その後も業績を上げ元和5年(1619)に常陸国新治(にいばり)郡柿岡、土浦両所にて2万石さらに同8年には新たに下総国内で2万石を加え、合計7万2,000石を領し、下総古河城城主となった。その間直勝は江戸にて評定所の奉行を勤めたが、寛永2年(1625)63歳で没した。」

東端城は、平地にあります。

東端城の概念図

西側から北にかけて土塁の跡が残っていました。

西側に残る土塁

土塁はぐるっと曲輪を囲んでいたと思われますが、はっきり残っているのは、西側、北側、及び東側でした。

北西土塁

北西側は、土塁の外に城山稲荷の社が立っていました。

この社の外側を見ると土地が窪んでいました。もしかしたら堀の跡かもしれません。

堀の跡か

ぐるっと回って東の方に出ると、隣の念空寺との間の道にでます。これがけっこう落ち込んだ感じで、堀があったように思えました。土塁は、東端城の東側にも続いていました。

東側の土塁と堀

そして外に出てみますと北西のところに小川が流れていました。これは堀だったのではないかと思いました。

北西側の堀跡

けっこう流れがあったので、もしかしたらただの小川かもしれません。彼岸花がまだ咲いていました。

今は安城市と碧南市に分かれていますが、大浜、西端、東端は深いつながりが昔はあったようです。永井直勝が大浜でも東端でも出てくるのは決して偶然ではないと思いました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます