古墳の近くに古城址が

姫小川古墳の辺りは古墳ばかりかと思っていましたら、安城市のHPの地図に「姫小川城址」というものがありました。

安城市HPより

姫小川城とは、内藤清長が戦国期に築城し、その子孫家長、信成らが居城した城です。

さっそく訪ねることにしました。

姫小川城は今は完全な宅地 残念

しかし、いくら探しても見つかりませんでした。姫小川城は、宅地となっているようです。

誓願寺へ

そこで、姫小川城ゆかりの誓願寺へ行きました。

誓願寺山門

内藤氏の菩提寺

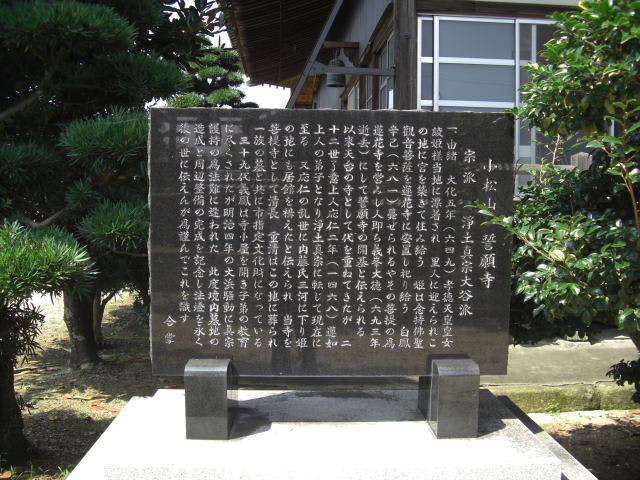

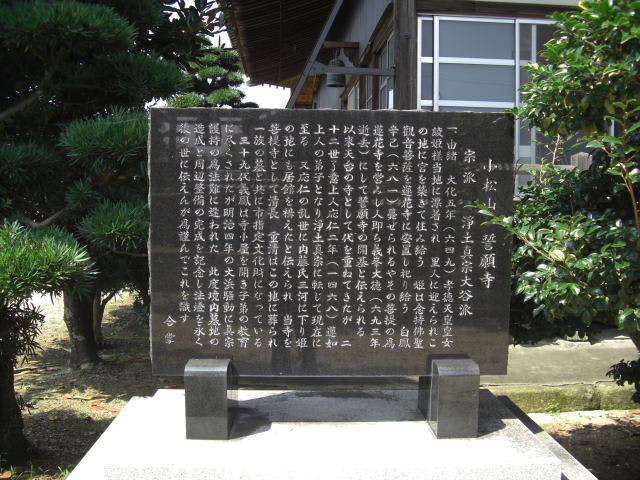

誓願寺は、真宗大谷派でした。また、内藤氏の菩提寺だそうです。

誓願寺の由緒 応仁年間に内藤氏が姫小川に居館を構えたこと、清長、重清がこの地に葬られたことが記されています。重清と清長は、祖父・孫の関係です。

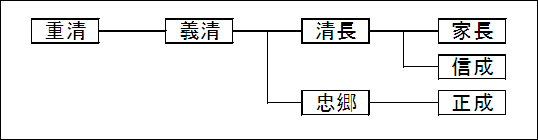

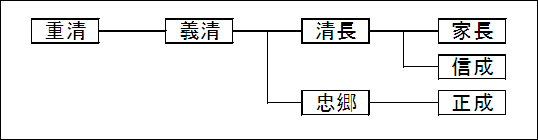

内藤重清の家系

三河一向一揆、挙母藩で登場した内藤氏

内藤氏といえば、これまでにも登場してきました。

○三河一向一揆で、一揆側に与した大草松平昌久の嫁の父親が内藤弥次右衛門清長。

○幸田町の萩城の碑文に上記内藤弥次右衛門清長について詳しく書かれていました。すなわち、清長は、一揆の際には自分の子どもの家長、養子の信成、甥の正成、親戚の忠郷らと分かれ、一揆側に与して家康と戦いました。しかし一揆は家康の勝利となり、清長は幸田町の萩城に蟄居の身となりました。そして、64歳で亡くなりました。

○三河一向一揆を記録する「松平記」に土呂本宗寺に立て籠もった武将の名前がありますが、その中に「内藤弥十」という名前が見られること(「三河物語」では内藤弥十郎)。これは、多分上記内藤弥次右衛門清長ではないかと思います。

○挙母城のところで、寛延2年(1749年)内藤政苗(まさみつ)という大名が挙母藩の当主として入封しています。内藤政苗は挙母城のリニューアルを試みますが、一揆、洪水、政争等の理由でできませんでした。リニューアルは、2代当主内藤学文(さとふみ)によって完成し、移転して今の小坂町七州城に城を構えました。この時の一揆が、飯野八兵衛の一揆でした。

<つけたし>

○内藤政苗は、内藤家長の遠い子孫です。

内藤重清の墓

内藤清長の墓

誓願寺に残る土塁、堀

さて、この誓願寺には土塁や堀の跡があります。この土塁や堀は、誓願寺が昔姫小川城の一角であったからという説もあります。しかし、私は三河一向一揆で、一揆勢がここに立て籠もったからではないかと思っています。

土塁跡。右側がその跡です。寺の北側にありました。

堀の跡。土塁のすぐ近くに平らなところがあり、ここが堀の跡ということです。

堀は、山門のすぐ前にもあります。まだ水をたたえています。これも堀の跡ということです。

姫小川古墳の辺りは古墳ばかりかと思っていましたら、安城市のHPの地図に「姫小川城址」というものがありました。

安城市HPより

姫小川城とは、内藤清長が戦国期に築城し、その子孫家長、信成らが居城した城です。

さっそく訪ねることにしました。

姫小川城は今は完全な宅地 残念

しかし、いくら探しても見つかりませんでした。姫小川城は、宅地となっているようです。

誓願寺へ

そこで、姫小川城ゆかりの誓願寺へ行きました。

誓願寺山門

内藤氏の菩提寺

誓願寺は、真宗大谷派でした。また、内藤氏の菩提寺だそうです。

誓願寺の由緒 応仁年間に内藤氏が姫小川に居館を構えたこと、清長、重清がこの地に葬られたことが記されています。重清と清長は、祖父・孫の関係です。

内藤重清の家系

三河一向一揆、挙母藩で登場した内藤氏

内藤氏といえば、これまでにも登場してきました。

○三河一向一揆で、一揆側に与した大草松平昌久の嫁の父親が内藤弥次右衛門清長。

○幸田町の萩城の碑文に上記内藤弥次右衛門清長について詳しく書かれていました。すなわち、清長は、一揆の際には自分の子どもの家長、養子の信成、甥の正成、親戚の忠郷らと分かれ、一揆側に与して家康と戦いました。しかし一揆は家康の勝利となり、清長は幸田町の萩城に蟄居の身となりました。そして、64歳で亡くなりました。

○三河一向一揆を記録する「松平記」に土呂本宗寺に立て籠もった武将の名前がありますが、その中に「内藤弥十」という名前が見られること(「三河物語」では内藤弥十郎)。これは、多分上記内藤弥次右衛門清長ではないかと思います。

○挙母城のところで、寛延2年(1749年)内藤政苗(まさみつ)という大名が挙母藩の当主として入封しています。内藤政苗は挙母城のリニューアルを試みますが、一揆、洪水、政争等の理由でできませんでした。リニューアルは、2代当主内藤学文(さとふみ)によって完成し、移転して今の小坂町七州城に城を構えました。この時の一揆が、飯野八兵衛の一揆でした。

<つけたし>

○内藤政苗は、内藤家長の遠い子孫です。

内藤重清の墓

内藤清長の墓

誓願寺に残る土塁、堀

さて、この誓願寺には土塁や堀の跡があります。この土塁や堀は、誓願寺が昔姫小川城の一角であったからという説もあります。しかし、私は三河一向一揆で、一揆勢がここに立て籠もったからではないかと思っています。

土塁跡。右側がその跡です。寺の北側にありました。

堀の跡。土塁のすぐ近くに平らなところがあり、ここが堀の跡ということです。

堀は、山門のすぐ前にもあります。まだ水をたたえています。これも堀の跡ということです。