■今年も恒例の東邦亜鉛安中製錬所の視察会が4月9日(土)午前9時半から正午にかけて実施されたので、昨年に引き続き当会も参加しました。

↑毎年4月上旬に開催される工場視察会。悲惨な安中公害を語り継ぐためにも重要なイベントだ。↑

↑気温の低い日が続いたので構内の桜はまだ見ごろを保っていた。↑

<第25回東邦亜鉛安中製錬所視察会>

日時:2016年4月9日(土)09:30-

参加者(敬称略)

東邦亜鉛:中島正志、吉澤勇夫、秋山武郎、音羽俊夫、眞田淡史、石井光

弁護団:4名(弁護士)

緑の大地を守る会:20名程度(高橋由信、櫻井ひろ江、金井久男ら3市議含む)。

**********

↑会社側の紹介と挨拶。↑

会社司会:皆さん、おはようございます。(場内一同:おはようございます)環境管理室を担当しています中島でございます。本日の工場視察会におきまして、会社側の司会を担当させていただきますので、よろしくお願いいたします。それではまず会社側の出席メンバーの紹介をさせていただきます。まず、本社から総務本部長の乙葉取締役でございます。

会社取締役:乙葉でございます。どうぞよろしく。

会社司会:隣が、当社の顧問弁護であります眞田弁護士でございます。

会社弁護士:どうも、よろしくお願いします

会社司会:次に本社環境管理部の石井部長でございます。

会社環境管理部長:よろしくお願い申し上げます。

会社司会:続きまして、安中製錬所のメンバーでありますが、所を代表します秋山常務執行役員・所長でございます。

会社所長:よろしくお願いします。

会社司会:次に副所長の吉澤でございます。

会社副所長:よろしくお願いします。

会社司会:それと、環境管理室を担当しております、私、中島の6名で本日の工場視察会を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では、続きまして朝の代表挨拶を頂戴したいと思います。安中緑の大地を守る会会長、藤巻千浪様、よろしくお願いをいたします。

会長:私はあのう、声がでけえから、マイクは使わずにやります。皆さん、ご苦労さまでございます。本日は、忙しいところを、弁護士の先生の方々、また、市会の議員さんの方々、団員の皆様、会社の皆さん、大変ご苦労様でございます。第20何回という、会でございましてご苦労様です。まあ、サクラも咲くしいい陽気になりまして、また、そのような下で出来るということは本当に喜ばしいことです。どうか、この会を通じて、またいろいろな意見を出したり、また出して、会を進展させていきたいと思っております。同か皆さまもご協力をお願い致します。大変言葉は尽くせませんが、大変おせわになりました。よろしくお願い致します。最後に皆々様の益々のご繁栄をお祈り申し上げまして、私の簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。

会社司会:ありがとうございました。続きまして、会社を代表いたしまして、所長の秋山よりご挨拶を申し上げます。

会社所長:えー、皆さん、おはようございます。(場内から「おはようございます」)所長の秋山でございます。視察会に当たりひとことご挨拶を申し上げます。この視察会は平成4年から始まりまして、安中緑を守る会と東邦亜鉛が協議会、それから視察会を通じて、皆さんと信頼関係の維持拡大、それから公害防止に関する相互理解、などを目的に今回で4半世紀の25年と、いう長い年月を迎えております。長きに亘り大変ありがとうございます。さて会社の操業面につきましては、順調に推移しておりますが、ただ、残念なのは収支面におきまして、亜鉛価格の大幅な下落によりまして、保有するオーストラリアの鉱山ですね。この運営が大変厳しく大きな損失を計上しております。まあ、一方、環境面につきましては、順調で関連する法規制も問題なく遵守しております。視察会を通じ、引き続き、これまで同様に皆様がたのご指導、ご協力を頂けますよう、お願いいたしまして、私のご挨拶とさせていただきます。以上です、

会社司会:続きまして、本日の視察コースや日程につきまして、副所長の吉澤より説明をさせていただきます。

会社副所長:おはようございます。(場内一同「おはようございます」)管理監理室長を兼務しております吉澤です。よろしくお願いします。えー、レジメがありますけれども、まあ、昨年とですね、同様に製錬所内の精鉱工程の流れにそって、公害防止設備を中心にこれからご案内をさせていただきます。いま、所長からありましたように、昨年はですね、大きな天災、大雪だとか大雨だとか、そういうのも無くて、操業も順調に推移をしてきましたので、昨年と比べて大きな変化はないんですけれども、ぜひ安定して操業している状況をご視察をチアだきまして、安心を、お持ち帰りをいただきたいと思っております。コースについては、このようにありますけれども、今年もマイクロバス2台を用意させていただきまして、健脚コースについては、各視察場所でですね、バスから降りてのご案内となりますので、ヘルメットの着用をよろしくお願いをいたします。案内は、環境管理室の中島課長がご案内をします。ゆったりコースの2班については、バスの中からの視察ということにあります。視察中はバスを降りないので、まあ、乗り降りがつらくなられるかたにはご乗車をお勧めします。ヘルメットも被らずですね、気楽に行けると思います。案内は私が担当させていただきます。注意事項としてまず1点目のお願いですけれど、場内での写真撮影はご遠慮いただきたいということで、カメラ等は場内には絶対持ち込まないようにお願いをしたいと思います。塀の外では構わないんですけれど、中のほうは勘弁してほしいと。それから健脚コースのかたはバスを降りて工場内を歩いていただきますけれども、安全確保を大前提に、足元にご注意いただくとともに、設備や製品にですね、絶対に手を触れないようにお願いをしたいと思います。では、これから視察に入りますけれども、その前にせっかく桜も満開に咲いていますので、記念撮影をしてからバスにご案内したいと思います。撮影についてはですね、玄関で撮影したいというふうに考えていますので、これから誘導をよろしくお願いしたいと思います。以上です。

会社司会:えー、では、ただいまより工場視察に出発したいと思います。今、副所長の方からご案内がありましたとおり、出発前に玄関前で写真を撮影したいと思いますので、玄関前に集合をお願いいたします。なお、その前にトイレ等行かれる方については、トイレ等済ませて、玄関前に集合をお願いします。では、よろしくお願いいたします。

↑事務棟2階の大会議室の隅に置かれてあった安中製錬所のジオラマ。↑

<記念撮影後、工場視察に出発する>

会社司会:私ですね、場内視察を担当します環境管理室の中島でございます。えー、よろしくお願いをいたします。(車内から、「よろしくお願いします」)えー、先ほど、吉澤のほうからですね、レジメのほうにコースがあるというふうにご説明ありましたですけれども、このバスはですね、第1班、健脚コースということでですね、会場を出まして、この後ですね、工場の一番最上部、一番上へ上がってですね、それから下に降りながら、順次、視察をしていただきますのでよろしくお願いをいたします。視察する場所としましてはですね、一番工場の上に最終処分場がございますので、こちらをまず最初にご視察いただきます。そのあとですね、排煙脱硫工程を見ていただきまして、その後、ロータリーキルン、を見ていただきます。そのあと、新電解工場を見ていただきます。その後、8号のバグフィルター、これは集塵設備になります、そのあと第2鋳造工場、浄水の展望台、こちらでは排水処理の工程を見ていただきたい。その後、硫酸工場を最後に見ていただいて会場へ戻ると、いうような視察ルートになります。当社はですね、主に、亜鉛、鉛の地金を生産しております。その他には、電子部品材料ですとか、粉末冶金部品、こういったものを生産しております。当安中製錬所では亜鉛地金と亜鉛合金地金、硫酸、粉末冶金による焼結部品などを製造しております。亜鉛につきましては、年間12万トン、月に1万トンを生産しております。国内では20%強のシェアを持っているということになります。生産した亜鉛の65%くらいが自動車などに使用されます薄板鋼鈑メッキに使われております。

<坂を上りスラグ置き場の脇を通って最上部に向かい、3分ほどで到着する>

↑東邦学園の前の建物は撤去され、その後グラウンドだったが、平成23年の鉱山法改正を機に、経産省と結託して東邦亜鉛がここを掘って、安定型産業廃棄物最終処分場を作った。同法改正による特例期間中は、群馬県への設置手続が不要ということで、将来を見越して強引にサンパイ場を作ったのである。これが東邦亜鉛の常套手段だ。↑

↑昭和40年代には北野殿北浦に同社の従業員家族の社宅があった。↑

会社司会:えー、こちらが最終処分場になります。ここではちょっとバスを降りずに、バスの中からご覧いただきたいと思います、この最終処分場、安定型になっていますが、そこには遮水シートが貼ってあります。この遮水シートで、ですね、浸透水を回収して排水処理工程で排水を処理すると、いう構造になっております。埋立面積は2083㎡、容積としては1万2700㎥ほどございます。まあ、見てのとおり、最終処分場としては非常に小規模なものとなっております。平成25年の1月に、ですね、使用開始と、いうことになっていますが、実際のところですね、「まだ全く埋め立てをしておりません、まだ未使用と言う状態でございます。最終処分場については異常でございます。

参加者A:あの、右側の堆積物は、あれは雑草ですか。

会社司会:あれはこの葉っぱです。松の葉っぱ。

参加者A:うーん、あれも一応(処分場の中に)入っちゃっているから・・・天然のものかもしれないけれど、それも容積になっちゃうんじゃないですか。

会社司会:そうですね・・・、まあ、通常は時々は(掃除)しているんですけどね。

参加者A:まあ、気になるところですよね。

<バスはバックしてから、再び上ってきた道を下り始め、30秒もしないうちに停車する>

↑主排気塔と排煙脱硫装置及びその周辺施設。↑

会社司会:えー、こちらがですね、排煙脱硫工程になります。ロータリーキルンで発生します排ガス、こちらはですね、ガスクーラーで冷却して、バグフィルターで粗酸化亜鉛、を、回収をしております。で、その後のですね、ガス、については、こちらの排煙脱硫工程に送られて、処理をされております。えー、こちらに来る排ガスですね、亜硫酸ガスを含有しておりますので、こちらを亜鉛華TCA、亜鉛華TCAと申します。それと、苛性のTCA・・・苛性ソーダのTCA、それと水のTCA。この3つのTCAで脱硫、水洗をしてですね。その後、排ガスを排気塔から大気中に排気をしているという工程です。この、3つのですね、亜鉛華TCAがこの後ろの方にある、あの塔でございます。で、このですね、苛性のTCA、それが、この正面にある、向かって左側にある塔がこちらの苛性の、苛性ソーダのTCAです。その隣がですね、右隣りが、水のTCA、洗浄塔になっています。で、その奥ですね、水色の、あの、排気塔が、まあ、上から蒸気が出ていますが、こちらが排気塔。こちらから排ガスをしていく、ということになります。えー、まず亜鉛華TCAですけれども、ロータリーキルンで回収した粗酸化亜鉛、こちらを水で乳化をしたものを、吸収材として、あの塔のですね、上から、まあ、乳化した粗酸化亜鉛を降らせると。で、ガスをですね、下から入れて、で、この粗酸化亜鉛をですね、シャワー状で降らせまして、ガスと接触をさせて、脱硫をしていると、いうものでございます。で、あの塔の中にはですね、こういったピンポン玉くらいの大きさのボールがたくさん、3段、入っております。で、こちらをですね、ガスを下から入れることによって、これがこう動くんですね。で、液体は上から降ってきますので、ここで水と液体がよく接触するように、というような構造になっております。で、亜鉛華のTCAを通ったあと、その次の苛性ソーダのTCA、こちらも構造的には全く同じものでございます。ただ、吸収材として使っているのが、亜鉛華ではなくて、ここでは苛性ソーダを使っています。苛性ソーダはですね亜硫酸ガスと良く反応して亜硫酸ソーダとして脱硫をしているというものです。で、そのあとですね、水TCAにガスを送りまして、水で、さらに洗浄をして排気等から排気と、いうことになっております。こちらでは以上のようになります。では、引き続きまして、バスに戻りまして次の視察場所に向かいます。

参加者A:苛性ソーダのタンクはあれですか?苛性ソーダのタンク。

会社司会:えー、そうですね。

参加者A:ね。あの一番手前の奴ですね?

会社司会:いや、FRPの。

参加者A:あの、デカイやつ?

会社司会:あの、シールを貼ってあるタンク。

参加者A:ああ、あれね。わかりました。鉄だと錆びるからね。

<バスに乗り、更に坂を下る>

参加者A:(道路の)右の側溝の上にホースを配置しているのは?

会社司会:それはですね、雪が降った時に温水を流す・・・、融雪装置というんですね。

参加者A:なるほど。

会社司会:結構、雪が降っちゃうと、もう、流水が止まっちゃうものですから、溝の中の。

参加者A:そのためにだけに、あそこで、そうやっているわけ?

会社司会:はい。年に何回も有ることではないんですけれども・・・。

参加者A:ふーん。

<やがて3分ほどで、スラグ堆積場の脇から山の斜面の中腹にある昔の焙焼施設脇の通路を抜けてロータリーキルンの現場に向かう。途中、古びて今は使っていない焙焼炉の並ぶ場所だが、今回はなぜか、目隠しをするように、通路の左側をブルーシートで覆ってあった>

↑ロータリーキルンとドライヤー施設。↑

参加者A:あのう、このブルーシートは、何か(古い焙焼炉の)撤去工事かなんかの準備をされるんですか?そういう計画があるんですか?

会社司会:いや、そんなことはないですね。それとは・・そんなことはできないと思います。

※感想:公害問題の元凶の一つだった古い焙焼炉を撤去すれば、スペースが空き、スラグ置き場にすることも可能なのに、スクラップアンドビルドさえせずに、あらたに工場の東端の旧変電所施設に、スラグ置き場を新設しようという。公害対策の投資を渋る東邦亜鉛の体質を如実に示す一例と言える。

<すぐにロータリーキルンの現場に着く>

会社司会:えー、ではこちらで降りていただいてですね、ロータリーキルンの視察をしていただきます(と言ってバスを降りる)。えー、こちらが、これがロータリーキルンですね。この正面の上の、回転しているものがロータリーキルンでございます。こちらはですね、まず、ドライヤーというもので一次鉱滓、まあ、乾燥機になるんですけれども、まずこれで、乾燥をします。で、その乾燥をしたものにですね、コークスを混ぜて、このドライヤーに給鉱をします・・・あ、すいません、ロータリーキルンに給鉱します。ロータリーキルンはこちらです。で、このロータリーキルンですね、えー、まあ一次鉱滓とコークスを入れるんですけれども、ここに入れた後ですね、重油を燃焼させて、このロータリーキルン、1300度から1350度くらいで、燃焼させてですね、一次鉱滓中の亜鉛、こちらを、揮発をさせております。で、揮発させた亜鉛をですね、空気を接触させまして、酸化物として、ガスクーラーですとかバグフィルター・・・ガスクーラーとかバグフィルター。こういったもので粗酸化亜鉛を、捕集をするという工程になります。で、この粗酸化亜鉛につきましてはですね、亜鉛の原料として使用をしております。で、えー、こちらから、入れてですね、こちらからモノが出てくるんですけれども、出て来るモノについては、鉄分を多く含むクリンカーというモノが出てきます。こちらは冷却をしてですね、砕いた後、粒度を揃えてですね、鉄源として販売をしております。ロータリーキルンは以上でございます。では、次の視察場所へ移動したいと思います、バスへお戻りください。

参加者A:バーナーはそこで吹き込むんですか?逆サイド?

会社司会:バーナーは向こうです。モノが向こうから来て、バーナーはこっちです。モノはこっちから入って、バーナー(の炎)はこっちから入る。

参加者A:ああ、尻の方からね。

※感想:バーナーは向かって右手の奥のロータリーキルン(RC)の終端に設置してあるのだという。最終的に投入側から次第に温度を上昇させ、反応を進めていき、最終的に温度を上昇させきってから、スラグ(=クリンカー)として取り出すために、バーナーを終端に設置しているのだという。ただし、このバーナー側がどうなっているが、これまでの工場視察会では一切、近付かせてもらえない。会社の説明ではRCのバーナーの燃料は重油だというが、当会に寄せられた告発情報では、東邦亜鉛では廃油やピッチ類などのサンパイをRCの熱源として使っているという。この疑惑について昨年同社に確認したところ、そんなことは絶対にない、と直ちに否定されたが、実際の稼働状況は未だに謎のままだ。

<スラグ置き場を右手に見ながら、再び坂を下り、工場の東の方に向かう。新電解工場前に近付くと、右手の山林との間を流れる沢に沿って、道脇に不審な木の杭が並んで打たれているのが見えた。2分余りで新電解工場前に到着する。>

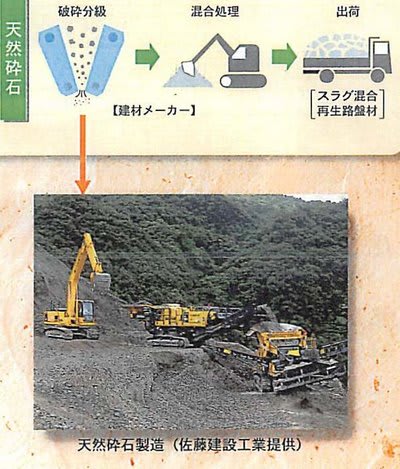

↑木の杭の正体は、視察会のあとの協議の場で明らかになった。上のジオラマ写真は、東邦亜鉛が高崎信金との裏取引で農民からぶんどった土地。高圧変電所を建設するはずだった。今回、なんとここをスラグ置き場にすることが発覚。↑↑

↑かつて鉱滓を埋め立てた土地の上に、4年前に建てられた業界でも最新鋭と言われる新電解工場。↑

会社司会:えー、では、こちらでですね、新電解工場をご覧いただきます。

まずですね、工場の中を見ていただく前に、亜鉛電解について少しご説明をさせていただきます。えー、槽の中にですね、こちらが亜鉛の・・硫酸亜鉛の溶液、まあ、電解液というふうに申していますけれども、硫酸亜鉛の溶液を、槽の中に入れています。その中にですね、えーとまず、プラス極、陽極板と言いますけれども、鉛の板ですね、一番向こうの端、あれが陽極板と申しましてプラス極ですので、そちらを入れてあります。その隣がですね、陰極板、まあ、カソード板とも呼びますけれどもアルミ製の板、こちらです。ですので、鉛の板とアルミの板。こちらを、硫酸亜鉛の溶液を張った槽の中に、交互に入れてあります。プラス、マイナス、プラスというふうに。で、この陽極板、陰極板にですね、直流の電気を掛けます。そうしますと、亜鉛はですね、プラスなものですから、マイナス極、アルミ板の方に、表面にですね、析出をします。まあこれ、電気分解ですね。真ん中にございますのがアルミの板、陰極板に亜鉛が付いた状態です。こちらですね。このアルミ板、表面に付いているのが、亜鉛です。こういったことで亜鉛の電気分解をしている工場でございます。えー、まあ弊社でですね、海外から原料を購入してますけれども、まあ、鉱石という形で購入しております。そのあと、溶液に溶かしてですね、ここで初めて亜鉛の形になるという工程でございます。では工場に入ってですね、電解工程を実際に見たいと思います。

参加者A:アノードは減耗しないですか?ずっと大丈夫?

会社司会:減らないです。

参加者A:(鉛に)銀を入れてるのは?

会社司会:強度を持たせためです。鉛はちょっと柔らかいですから。

参加者A:どのくらい入れていますか。ちなみに。

会社司会:そこまでちょっと。私はそこまで細かいことまでは。

参加者A:企業秘密?

会社司会:いや、そうではなく、微量ですよ。高いですから。

<タラップを上り、電解工場内へ>

会社司会:こちらが電解工場になります。先ほどご説明をさせていただいたようにですね、これが亜鉛の電解液を入れています槽です。この内側にですね、先ほど説明した硫酸亜鉛の溶液になります。ここに亜鉛が溶け込んでいるということです。いま見えます右側の板がですね、さきほど申し上げた鉛の陽極板でございます。その隣りにネズミの濃いのが・・・板が入っていますけれども、こちらがアルミのマイナス極、陰極板になります、この表面に、アルミ(亜鉛の間違い)が今、少しずつ、析出、電着をしているところです。ですので、この鼠色の板をですね、この後、引き揚げまして、ここからアルミの板をはぎ取ってそれを我々は生産しているということになります。ここ電解工場では以上でございます。次へ移動したいと思います。

参加者A:あれ、ショートする時はあります?例えばネズミとか何かが出て来て。

会社司会:ネズミはないですね。

参加者A:では、何か針金が落ちたとか?

会社司会:針金もないですね。あのう、異常成長があって、というのはあります。

参加者A:ああ、局部的に析出が多くなって。

会社司会:そうです。

参加者A:そういうことがあるんだ、ね。

会社司会:まあ、めったにある事ではないですけど。まあ、そうなっちゃうと効率が悪くなっちゃうんですよね。常時点検をして、そういうことのないようにしてますけれども。

参加者A:なるほど。やっぱり電流に偏差があるんですかね。よう、わからんですけど。

会社司会:・・ですかねえ。

<再びタラップを降り、車に乗り次の8号バグフィルターの場所へ>

会社司会:ここにはですね、4基のバグフィルターが設置をしてあります。このバグフィルターは、8号炉用の集塵機になっております。さきほど電解でみていただいたカソード亜鉛、それを溶解をします。その時に、酸化物が発生をします。これを集塵するための装置でございます。えー、バグフィルターは、ここにございますようなバグチューブ、こちらにですね、煤塵を含むガスを通過させて、煤塵を、捕集をいたします。除塵率としては99.5%以上。非常に高い集塵率をもっております。煤塵を含むガスをですね、こちらのバグフィルターの下からガスを入れまして、えー、まあ、こういうところからガスが抜けてくるわけですね。で煤塵はこの中に捕集されます。このバグチューブですね、万が一破損した場合はですね、スモークディテクターという煙を関知する装置で、検知ができるようになっています。スモークディテクターですけれども、こちらにちょっと図がございます。こちらがですね、ガスが通る煙道、ダクトですね、こちらをガスが通るんですけれども、投光器と受光器というのがございまして、こちらから光を出します。で、こちらの受光器でその光を受ける、で、ここをガスが通っていますのでもしここのガスにですね、煤塵が多く混じりますと、一刈を遮るということで、受光器の受光量が減ると。これによってバグフィルターの異常を検知しております。ちょっと模型がございますので、こちらでやってみます。こちらで光を出して反射をして、受光しています。えーと、ここに、例えばですね、こんな粉をこぼします。粉がこぼれると・・・(ピーッ、ピーッという音が発生する)警報が出る。これで異常を検知というふうな構造になっております。ここでは以上です、次に調合亜鉛のほうに移りたいと思います。

<徒歩で30mほど歩いた溶解工場に移動する>

会社司会:えー、こちらはですね、調合亜鉛を製造しています工程でございます。調合亜鉛についてはですね、高炉メーカーへ納入をしております。こちらにあるのが調合亜鉛になります。えー、高炉メーカーではですね、薄板鋼鈑メッキ、まあ、自動車等に使われるものですね。こちらのメッキに使用をされております。調合亜鉛につきましてはですね、他の金属、まあ、亜鉛だけのもの、純亜鉛という、この純亜鉛の、ジャンボインゴット、この少し虹色がかっているところ、これが実際のジャンボインゴットとでございます。で、あちらがですね。アルミニウムが添加された、まあ、調合亜鉛でございます。えー、で、先ほど、あの、電解工場で見ていただいたカソード亜鉛をですね、えー、一番上にあります溶解炉で、えー、溶解をしてます。こちらは亜鉛の溶解、温度は500度Cほどになります。で、ちょっと見ずらいんですけれども、さっき左側にですね、重油バーナーでアルミニウムを溶かす炉がございます。えー、まあ、最終は誘導炉で溶かした亜鉛と、石油バーナーで溶かしたアルミニウムを混ぜ、調合してですね、で、まあ、こちらにありますような調合亜鉛、まあ、こちら側から見ますと、左側にオレンジ色、真ん中にはピンク、右側には黄色のケース、ジャンボインゴットケースというのがありますけれども、あちらの金型に流し込んでですね、冷却をして凝固をさせて、抜き出すと、まあこういった調合亜鉛、ジャンボインゴットを製造している工程でございます。えー、では、次にですね、電気亜鉛の工程に移動したいと思います。

参加者B:冷却には水を使っているわけですか。

会社司会:えーと、ジャケットで冷却をしています。金型の外側です。直接じゃなくて、はい。

参加者A:今から10数年前に爆発事故をこの辺で起こしています。水が原因でした。

※参考⇒http://www.jpubb.com/press/34069/

参加者B:えっ、そうなんですか。

<すぐ隣りの電気亜鉛溶解工場まで歩いて20mほど移動する>

会社司会:えー、こちらがですね、電気亜鉛を製造している工程です。電気亜鉛についてはですね、メッキですとか、伸銅とか、真鍮、そういったものに使用されております。調合亜鉛と同様ですね、あの、一番上の方にグレーの塔がございますけれども、あそこの下に低周波誘導炉がございます。こちらで500度Cほどの熱をかけて溶解をしております。えー、うしろのほうにあるのが完成品になります。1枚が20キロございます。50枚積み、一山で1トンの量です。この製造の方法としては、調合亜鉛と同様ですね。溶解をした後、金型に流し込む。で、冷却をして金型から取り外す。えー、離型をして、積み込む、というような工知になってございます。積み込みについてはご覧のとおりロボットにより積み込んでいます。電気亜鉛の工程については以上でございます。えー、次の場所に移動したいと思います。バスにご乗車ください。

参加者A:すいません、重油加熱と誘導加熱で使い分けているのはなんでしたっけ?理由は?

会社司会:温度が違うんです。アルミは融点が高いので。低周波誘導路だと持たない。温度的に。

参加者A:しかし、誘導加熱の場合は1000度以上も可能ですよね。物理的にはね。温度コントロールするという問題ですか?

会社司会:モノ自体が持たない。設備自体が熱に。

参加者A:ああ、そういう材料を使っているだけね。

会社司会:ええ、耐熱性がないから。

参加者A:なるほどね。

会社司会:そこまで温度を上げるのは低周波じゃなくて高周波になる。

参加者A:ああそうか、低周波をつかってらっしゃるわけね。なるほど。ところで粉末冶金は藤岡でやっているんですか?

会社司会:ここでやっています。

参加者B:まだやっているんですか?

会社司会:はい。

<バスは構内を西へ移動し、2分ほどで排水処理施設前に着く>

会社司会:こちらで排水処理工程をご覧いただきます。

↑中央手前やや右が水処理施設。その右側が硫酸工場。↑

<タラップを上り排水処理施設が見渡せる展望台に出る>

会社司会:えー、こちらがですね、排水処理工程になります。えー、まずですね、この排水処理工程ですけれども製錬工程で発生します雑排水、こちらをですね、こういった排水ですとか、雨水、こういったものを集水池に集めております。集水池につきましては、第1集水池、第2集水池、第3集水地、第4集水地とございます。えー、こちらからですとね、向こうの遠くの方に見える池が集水池になってます。ですので、あそこに汚水が入っていると、いうことになります。で、集水地に集めた汚水を、ですね。まずですね、えー、中和槽、こちらに送ります。こちらではですね、えー、苛性ソーダを添加しまして、えー、pHをアルカリ性に調整をしてます。苛性ソーダを添加してpH調整をしています。で、苛性ソーダを添加することでですね、排水中の金属イオン、これが、水酸化物となって沈殿をします。えー、で、中和した液をですね、今度はシックナーに送ります。で、こちらでは、沈降剤を添加しながら、まあ、先ほど出た水酸化物を、沈殿をさせます。えー、固液分離ですね。えー、澄んだ水、きれいな水はオーバーフローに。出た沈殿物は、下から・・・沈みますので下から、スラッジとして抜き出します。で、こちらのスラッジはですね。フィルタープレスで水を抜いてですね、そのあと、溶解槽に送って、まあ、金属ですんで、もう一度、亜鉛の製錬工程に送って、原料としております。えー、一方ですね、オーバーフローした水の方はですね、えー、沈殿池に送られます。で、ここでもう一度ですね、固液分離、要は、まあ、僅かに残った固体については、下へ沈むようなことになりますけれども、オーバーフローのきれいな水を、今度は砂ろ過機に送ります。で、こちらで更に濾過をしてですね、えー、固形物をとって、最後にですね、もう一度ペーハー調整、pH調整を、硫酸を添加しまして、中性にしまして、えー、延長放流路を通って、弊社の排水はですね、ここから5キロほど下流にあります、えー、(高崎市)乗附になるんですけれども、ここで排水を、碓氷川にしております。えー、ここでは、汚水を一度まず中和して・・、えー、中和することで、えーと、そうですね、アルカリ側に中和することで金属が析出・・、水酸化物として析出をして、その析出した金属に関してはスラッジという形で、回収して、亜鉛の原料として使うと。で、水については、一度、固液分離をして、さらに固液分離、えー、精密ろ過をして、最終pH調整をしたのちに、排水と、いうような処理工程で、排水については処理をしております。

参加者B:中和剤、前は石灰を使ってましたよね?

会社司会:はい。

参加者B:石灰と苛性ソーダとは、どのようにちがうんですか?

会社司会:苛性ソーダのほうが高いことは高いと思います。すいません、金額まではちょっと自信がないです。ただ、こちらのほうが、中和した後の、まあ水酸化物の除去率が全然いいものですから、まあ、おカネには替えられないという、こちらの方が間違いなく効率・精度がいいものですから、はい。こちらを使わせていただいております。

参加者A:雨水由来の集水池って、どこですか?

会社司会:えーと、みんな一緒です。あの、4つとも基本的には・・・。

参加者A:なんだ、みんな混ぜちゃうのね。もったいないな。

会社司会:では、次の硫酸工場へ移動したいと思います。バスにご乗車ください。

参加者A:なんだ、大雨が降ったら、そのまま流すんですかね。

参加者B:あのう、すいません。雨水と排水は区別が無いんですか?

会社司会:ないです。ないです。

参加者B:基本的には。

会社司会:ただ、どちらかと言うと、4とか3は雨水が多い。1と2は工場排水が多い。

参加者B:海抜が低いということ。

会社司会:ではないんです。位置関係です。排水ルート関係でそういうふうになっていると、いうことです。特別、そのう、碓氷しか入っていないというのはないですね。

参加者B:ああそう。

参加者A:なんか、それちょっと誤解を招くね。排水図をみると。

参加者B:なんかね、2つあるような気がする。

参加者A:ああ、完全に分かれているなあ、これはいいコンセプトだなあと思ったんだけど。なんのことはない、みんなまぜているとは。

参加者B:私もそう思った。

参加者A:私も、あの絵を見て、これは(雨水と排水を)分けているからこれはいいなと思ったのに。

※感想:排水処理施設の説明用の図は、誤解を招きやすいので、直ちに修正の必要があると感じた。

<再びバスに乗り、さらに1分ほど下って、一番安中駅側に近い場所にある硫酸工場に移動する>

↑硫酸工場。↑

会社司会:えー、こちらが硫酸工場になります。えー、まず、焙焼炉というところでですね、鉱石を焼いております。で、焼いた時にですね、亜硫酸ガスが発生をします。えー、この亜硫酸ガスのですね、温度を下げてから、塩ビ製のパイプラインでこの工場へ送っております。で、そのダクトがですね、ちょっと見ずらいんですが、あちらのグレーのダクトですね、こちらにも見えますけれども、このグレーのダクトでこちらまで排ガスを、燃焼ガスを送っていると、いうことでですね。こちらで一番最初の工程が、この1とあるミストコットレルになります。このミストコットレルはですね、ガス中の水分を除去することを目的として設置がされています。えー、高電圧をかけた、まあ、部屋にですね、湿気を帯びましたガスを通しまして、集塵極で、ミストとかダスト、これを集めて除去する装置となっています。で、ミストコットレルの次がですね、この2と書いてある乾燥塔になっています。えー、こちらではですねミストコットレルで除去しきれなかった成分を更に除去をするということで、設置がされております。この乾燥塔ではですね、95%の硫酸をですね、降らせて、ガスと接触させまして、水分をですね、硫酸で吸収をしております。乾燥塔を通ったですね、ガスが、今度は熱交換器に・・・熱交換器はですね、えーと、この4と書いてある3つと、6とある、合計5基ございます。えー、で、この熱交換器はですね。次の転化器で、転化をさせるんですけれども、そのための温度調節をしているものでございます。まあ、440度くらいまで温度を上昇させています。で、熱交換器で温度調節をしたガスはですね、今度は5と書いてある転化器という装置に送られます。転化器はですね、えー、440度CにされたSO2のガス、焙焼炉からきたSO2のガスをSO3に転嫁をしております。SO2のガスのままではですね、なかなか硫酸にできないので、一度SO3のガスに転化する必要があると、酸化する必要があるということです。えーと、この転化には五酸化バナジウムの触媒を使って、まあ、反応を助長させて、促進させてあります。えー、転化器でですね、SO3となったガスを、今度は、吸収塔、ここで言いますと7と8ですけれども、こちらの吸収塔でですね、えー、SO3ガスを水と接触させて、えー、反応させます。それで、硫酸を、製造をしております。98%の硫酸にSO3ガスを接触させて、硫酸中の残りの2%の水分。こちらと反応させて、濃硫酸というふうに反応させて、硫酸を製造しております。で、反応した後のガスですけれども、こちらですね、乾燥ガスが出ます。えー、この、亜硫酸が抜けた後のガスについては、えー、9と書いてある調質塔、cちらに送られます。えー、この調質塔はですね、そのあとに、あの、ミストコットレルを通るんですけれども、ミストコットレルで除塵をするために、調質、要は水分を少し加えるということですね、ということと、もう一つは、排ガス中に残っていますSO2ガス、まあ微量で残ってますんで、こちらで苛性ソーダを使ってますので、ま、吸収をしていると、いう、この2つ、調質をすることと、残ったSO2ガスを苛性ソーダで吸収していると、いう2つの役目を持っております。で、調質塔を経たですね、ガスについては、最後の除外ミストコットレルで水分を最後、水分を除去しまして、最終排気塔から、まあ、排気をすると、いう工程になっております。えー、硫酸工場については以上でございます。以上で視察場所、終わりとなります。バスに乗っていただいてですね。会場に戻りたいと思います。よろしくお願いをいたします。

参加者A:そこの矢印が往来しているところは

会社司会:ガスが行ったり来たりしている。

参加者A:最終的に8から9の大きな矢印の方に持っていくわけでね。

そうです。そちらが排ガスのルートですね。

参加者A:じゃあ、循環させて、既定のSO3というか、濃度になったというのを選択的に送っているわけですか?バッチ式でやっているわけではないですよね?

会社司会:バッチ式ではありません。連続式です

参加者A:計器を見ながらね。

会社司会:はい、そうです。

参加者A:バルブを開けながらやるんでしょう?

会社司会:そうです。

**********

【ひらく会情報部・この項続く】

※参考資料「工場視察会 会社側配布資料」

①ようこそ安中製錬所へ

20160409mb.pdf

②安中製錬所カタログ

20160409mbjop1.pdf

20160409mbjop2.pdf

20160409mbjop2p5.pdf

20160409mbjop3p4.pdf

20160409mbjop6.pdf

↑毎年4月上旬に開催される工場視察会。悲惨な安中公害を語り継ぐためにも重要なイベントだ。↑

↑気温の低い日が続いたので構内の桜はまだ見ごろを保っていた。↑

<第25回東邦亜鉛安中製錬所視察会>

日時:2016年4月9日(土)09:30-

参加者(敬称略)

東邦亜鉛:中島正志、吉澤勇夫、秋山武郎、音羽俊夫、眞田淡史、石井光

弁護団:4名(弁護士)

緑の大地を守る会:20名程度(高橋由信、櫻井ひろ江、金井久男ら3市議含む)。

**********

↑会社側の紹介と挨拶。↑

会社司会:皆さん、おはようございます。(場内一同:おはようございます)環境管理室を担当しています中島でございます。本日の工場視察会におきまして、会社側の司会を担当させていただきますので、よろしくお願いいたします。それではまず会社側の出席メンバーの紹介をさせていただきます。まず、本社から総務本部長の乙葉取締役でございます。

会社取締役:乙葉でございます。どうぞよろしく。

会社司会:隣が、当社の顧問弁護であります眞田弁護士でございます。

会社弁護士:どうも、よろしくお願いします

会社司会:次に本社環境管理部の石井部長でございます。

会社環境管理部長:よろしくお願い申し上げます。

会社司会:続きまして、安中製錬所のメンバーでありますが、所を代表します秋山常務執行役員・所長でございます。

会社所長:よろしくお願いします。

会社司会:次に副所長の吉澤でございます。

会社副所長:よろしくお願いします。

会社司会:それと、環境管理室を担当しております、私、中島の6名で本日の工場視察会を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では、続きまして朝の代表挨拶を頂戴したいと思います。安中緑の大地を守る会会長、藤巻千浪様、よろしくお願いをいたします。

会長:私はあのう、声がでけえから、マイクは使わずにやります。皆さん、ご苦労さまでございます。本日は、忙しいところを、弁護士の先生の方々、また、市会の議員さんの方々、団員の皆様、会社の皆さん、大変ご苦労様でございます。第20何回という、会でございましてご苦労様です。まあ、サクラも咲くしいい陽気になりまして、また、そのような下で出来るということは本当に喜ばしいことです。どうか、この会を通じて、またいろいろな意見を出したり、また出して、会を進展させていきたいと思っております。同か皆さまもご協力をお願い致します。大変言葉は尽くせませんが、大変おせわになりました。よろしくお願い致します。最後に皆々様の益々のご繁栄をお祈り申し上げまして、私の簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。

会社司会:ありがとうございました。続きまして、会社を代表いたしまして、所長の秋山よりご挨拶を申し上げます。

会社所長:えー、皆さん、おはようございます。(場内から「おはようございます」)所長の秋山でございます。視察会に当たりひとことご挨拶を申し上げます。この視察会は平成4年から始まりまして、安中緑を守る会と東邦亜鉛が協議会、それから視察会を通じて、皆さんと信頼関係の維持拡大、それから公害防止に関する相互理解、などを目的に今回で4半世紀の25年と、いう長い年月を迎えております。長きに亘り大変ありがとうございます。さて会社の操業面につきましては、順調に推移しておりますが、ただ、残念なのは収支面におきまして、亜鉛価格の大幅な下落によりまして、保有するオーストラリアの鉱山ですね。この運営が大変厳しく大きな損失を計上しております。まあ、一方、環境面につきましては、順調で関連する法規制も問題なく遵守しております。視察会を通じ、引き続き、これまで同様に皆様がたのご指導、ご協力を頂けますよう、お願いいたしまして、私のご挨拶とさせていただきます。以上です、

会社司会:続きまして、本日の視察コースや日程につきまして、副所長の吉澤より説明をさせていただきます。

会社副所長:おはようございます。(場内一同「おはようございます」)管理監理室長を兼務しております吉澤です。よろしくお願いします。えー、レジメがありますけれども、まあ、昨年とですね、同様に製錬所内の精鉱工程の流れにそって、公害防止設備を中心にこれからご案内をさせていただきます。いま、所長からありましたように、昨年はですね、大きな天災、大雪だとか大雨だとか、そういうのも無くて、操業も順調に推移をしてきましたので、昨年と比べて大きな変化はないんですけれども、ぜひ安定して操業している状況をご視察をチアだきまして、安心を、お持ち帰りをいただきたいと思っております。コースについては、このようにありますけれども、今年もマイクロバス2台を用意させていただきまして、健脚コースについては、各視察場所でですね、バスから降りてのご案内となりますので、ヘルメットの着用をよろしくお願いをいたします。案内は、環境管理室の中島課長がご案内をします。ゆったりコースの2班については、バスの中からの視察ということにあります。視察中はバスを降りないので、まあ、乗り降りがつらくなられるかたにはご乗車をお勧めします。ヘルメットも被らずですね、気楽に行けると思います。案内は私が担当させていただきます。注意事項としてまず1点目のお願いですけれど、場内での写真撮影はご遠慮いただきたいということで、カメラ等は場内には絶対持ち込まないようにお願いをしたいと思います。塀の外では構わないんですけれど、中のほうは勘弁してほしいと。それから健脚コースのかたはバスを降りて工場内を歩いていただきますけれども、安全確保を大前提に、足元にご注意いただくとともに、設備や製品にですね、絶対に手を触れないようにお願いをしたいと思います。では、これから視察に入りますけれども、その前にせっかく桜も満開に咲いていますので、記念撮影をしてからバスにご案内したいと思います。撮影についてはですね、玄関で撮影したいというふうに考えていますので、これから誘導をよろしくお願いしたいと思います。以上です。

会社司会:えー、では、ただいまより工場視察に出発したいと思います。今、副所長の方からご案内がありましたとおり、出発前に玄関前で写真を撮影したいと思いますので、玄関前に集合をお願いいたします。なお、その前にトイレ等行かれる方については、トイレ等済ませて、玄関前に集合をお願いします。では、よろしくお願いいたします。

↑事務棟2階の大会議室の隅に置かれてあった安中製錬所のジオラマ。↑

<記念撮影後、工場視察に出発する>

会社司会:私ですね、場内視察を担当します環境管理室の中島でございます。えー、よろしくお願いをいたします。(車内から、「よろしくお願いします」)えー、先ほど、吉澤のほうからですね、レジメのほうにコースがあるというふうにご説明ありましたですけれども、このバスはですね、第1班、健脚コースということでですね、会場を出まして、この後ですね、工場の一番最上部、一番上へ上がってですね、それから下に降りながら、順次、視察をしていただきますのでよろしくお願いをいたします。視察する場所としましてはですね、一番工場の上に最終処分場がございますので、こちらをまず最初にご視察いただきます。そのあとですね、排煙脱硫工程を見ていただきまして、その後、ロータリーキルン、を見ていただきます。そのあと、新電解工場を見ていただきます。その後、8号のバグフィルター、これは集塵設備になります、そのあと第2鋳造工場、浄水の展望台、こちらでは排水処理の工程を見ていただきたい。その後、硫酸工場を最後に見ていただいて会場へ戻ると、いうような視察ルートになります。当社はですね、主に、亜鉛、鉛の地金を生産しております。その他には、電子部品材料ですとか、粉末冶金部品、こういったものを生産しております。当安中製錬所では亜鉛地金と亜鉛合金地金、硫酸、粉末冶金による焼結部品などを製造しております。亜鉛につきましては、年間12万トン、月に1万トンを生産しております。国内では20%強のシェアを持っているということになります。生産した亜鉛の65%くらいが自動車などに使用されます薄板鋼鈑メッキに使われております。

<坂を上りスラグ置き場の脇を通って最上部に向かい、3分ほどで到着する>

↑東邦学園の前の建物は撤去され、その後グラウンドだったが、平成23年の鉱山法改正を機に、経産省と結託して東邦亜鉛がここを掘って、安定型産業廃棄物最終処分場を作った。同法改正による特例期間中は、群馬県への設置手続が不要ということで、将来を見越して強引にサンパイ場を作ったのである。これが東邦亜鉛の常套手段だ。↑

↑昭和40年代には北野殿北浦に同社の従業員家族の社宅があった。↑

会社司会:えー、こちらが最終処分場になります。ここではちょっとバスを降りずに、バスの中からご覧いただきたいと思います、この最終処分場、安定型になっていますが、そこには遮水シートが貼ってあります。この遮水シートで、ですね、浸透水を回収して排水処理工程で排水を処理すると、いう構造になっております。埋立面積は2083㎡、容積としては1万2700㎥ほどございます。まあ、見てのとおり、最終処分場としては非常に小規模なものとなっております。平成25年の1月に、ですね、使用開始と、いうことになっていますが、実際のところですね、「まだ全く埋め立てをしておりません、まだ未使用と言う状態でございます。最終処分場については異常でございます。

参加者A:あの、右側の堆積物は、あれは雑草ですか。

会社司会:あれはこの葉っぱです。松の葉っぱ。

参加者A:うーん、あれも一応(処分場の中に)入っちゃっているから・・・天然のものかもしれないけれど、それも容積になっちゃうんじゃないですか。

会社司会:そうですね・・・、まあ、通常は時々は(掃除)しているんですけどね。

参加者A:まあ、気になるところですよね。

<バスはバックしてから、再び上ってきた道を下り始め、30秒もしないうちに停車する>

↑主排気塔と排煙脱硫装置及びその周辺施設。↑

会社司会:えー、こちらがですね、排煙脱硫工程になります。ロータリーキルンで発生します排ガス、こちらはですね、ガスクーラーで冷却して、バグフィルターで粗酸化亜鉛、を、回収をしております。で、その後のですね、ガス、については、こちらの排煙脱硫工程に送られて、処理をされております。えー、こちらに来る排ガスですね、亜硫酸ガスを含有しておりますので、こちらを亜鉛華TCA、亜鉛華TCAと申します。それと、苛性のTCA・・・苛性ソーダのTCA、それと水のTCA。この3つのTCAで脱硫、水洗をしてですね。その後、排ガスを排気塔から大気中に排気をしているという工程です。この、3つのですね、亜鉛華TCAがこの後ろの方にある、あの塔でございます。で、このですね、苛性のTCA、それが、この正面にある、向かって左側にある塔がこちらの苛性の、苛性ソーダのTCAです。その隣がですね、右隣りが、水のTCA、洗浄塔になっています。で、その奥ですね、水色の、あの、排気塔が、まあ、上から蒸気が出ていますが、こちらが排気塔。こちらから排ガスをしていく、ということになります。えー、まず亜鉛華TCAですけれども、ロータリーキルンで回収した粗酸化亜鉛、こちらを水で乳化をしたものを、吸収材として、あの塔のですね、上から、まあ、乳化した粗酸化亜鉛を降らせると。で、ガスをですね、下から入れて、で、この粗酸化亜鉛をですね、シャワー状で降らせまして、ガスと接触をさせて、脱硫をしていると、いうものでございます。で、あの塔の中にはですね、こういったピンポン玉くらいの大きさのボールがたくさん、3段、入っております。で、こちらをですね、ガスを下から入れることによって、これがこう動くんですね。で、液体は上から降ってきますので、ここで水と液体がよく接触するように、というような構造になっております。で、亜鉛華のTCAを通ったあと、その次の苛性ソーダのTCA、こちらも構造的には全く同じものでございます。ただ、吸収材として使っているのが、亜鉛華ではなくて、ここでは苛性ソーダを使っています。苛性ソーダはですね亜硫酸ガスと良く反応して亜硫酸ソーダとして脱硫をしているというものです。で、そのあとですね、水TCAにガスを送りまして、水で、さらに洗浄をして排気等から排気と、いうことになっております。こちらでは以上のようになります。では、引き続きまして、バスに戻りまして次の視察場所に向かいます。

参加者A:苛性ソーダのタンクはあれですか?苛性ソーダのタンク。

会社司会:えー、そうですね。

参加者A:ね。あの一番手前の奴ですね?

会社司会:いや、FRPの。

参加者A:あの、デカイやつ?

会社司会:あの、シールを貼ってあるタンク。

参加者A:ああ、あれね。わかりました。鉄だと錆びるからね。

<バスに乗り、更に坂を下る>

参加者A:(道路の)右の側溝の上にホースを配置しているのは?

会社司会:それはですね、雪が降った時に温水を流す・・・、融雪装置というんですね。

参加者A:なるほど。

会社司会:結構、雪が降っちゃうと、もう、流水が止まっちゃうものですから、溝の中の。

参加者A:そのためにだけに、あそこで、そうやっているわけ?

会社司会:はい。年に何回も有ることではないんですけれども・・・。

参加者A:ふーん。

<やがて3分ほどで、スラグ堆積場の脇から山の斜面の中腹にある昔の焙焼施設脇の通路を抜けてロータリーキルンの現場に向かう。途中、古びて今は使っていない焙焼炉の並ぶ場所だが、今回はなぜか、目隠しをするように、通路の左側をブルーシートで覆ってあった>

↑ロータリーキルンとドライヤー施設。↑

参加者A:あのう、このブルーシートは、何か(古い焙焼炉の)撤去工事かなんかの準備をされるんですか?そういう計画があるんですか?

会社司会:いや、そんなことはないですね。それとは・・そんなことはできないと思います。

※感想:公害問題の元凶の一つだった古い焙焼炉を撤去すれば、スペースが空き、スラグ置き場にすることも可能なのに、スクラップアンドビルドさえせずに、あらたに工場の東端の旧変電所施設に、スラグ置き場を新設しようという。公害対策の投資を渋る東邦亜鉛の体質を如実に示す一例と言える。

<すぐにロータリーキルンの現場に着く>

会社司会:えー、ではこちらで降りていただいてですね、ロータリーキルンの視察をしていただきます(と言ってバスを降りる)。えー、こちらが、これがロータリーキルンですね。この正面の上の、回転しているものがロータリーキルンでございます。こちらはですね、まず、ドライヤーというもので一次鉱滓、まあ、乾燥機になるんですけれども、まずこれで、乾燥をします。で、その乾燥をしたものにですね、コークスを混ぜて、このドライヤーに給鉱をします・・・あ、すいません、ロータリーキルンに給鉱します。ロータリーキルンはこちらです。で、このロータリーキルンですね、えー、まあ一次鉱滓とコークスを入れるんですけれども、ここに入れた後ですね、重油を燃焼させて、このロータリーキルン、1300度から1350度くらいで、燃焼させてですね、一次鉱滓中の亜鉛、こちらを、揮発をさせております。で、揮発させた亜鉛をですね、空気を接触させまして、酸化物として、ガスクーラーですとかバグフィルター・・・ガスクーラーとかバグフィルター。こういったもので粗酸化亜鉛を、捕集をするという工程になります。で、この粗酸化亜鉛につきましてはですね、亜鉛の原料として使用をしております。で、えー、こちらから、入れてですね、こちらからモノが出てくるんですけれども、出て来るモノについては、鉄分を多く含むクリンカーというモノが出てきます。こちらは冷却をしてですね、砕いた後、粒度を揃えてですね、鉄源として販売をしております。ロータリーキルンは以上でございます。では、次の視察場所へ移動したいと思います、バスへお戻りください。

参加者A:バーナーはそこで吹き込むんですか?逆サイド?

会社司会:バーナーは向こうです。モノが向こうから来て、バーナーはこっちです。モノはこっちから入って、バーナー(の炎)はこっちから入る。

参加者A:ああ、尻の方からね。

※感想:バーナーは向かって右手の奥のロータリーキルン(RC)の終端に設置してあるのだという。最終的に投入側から次第に温度を上昇させ、反応を進めていき、最終的に温度を上昇させきってから、スラグ(=クリンカー)として取り出すために、バーナーを終端に設置しているのだという。ただし、このバーナー側がどうなっているが、これまでの工場視察会では一切、近付かせてもらえない。会社の説明ではRCのバーナーの燃料は重油だというが、当会に寄せられた告発情報では、東邦亜鉛では廃油やピッチ類などのサンパイをRCの熱源として使っているという。この疑惑について昨年同社に確認したところ、そんなことは絶対にない、と直ちに否定されたが、実際の稼働状況は未だに謎のままだ。

<スラグ置き場を右手に見ながら、再び坂を下り、工場の東の方に向かう。新電解工場前に近付くと、右手の山林との間を流れる沢に沿って、道脇に不審な木の杭が並んで打たれているのが見えた。2分余りで新電解工場前に到着する。>

↑木の杭の正体は、視察会のあとの協議の場で明らかになった。上のジオラマ写真は、東邦亜鉛が高崎信金との裏取引で農民からぶんどった土地。高圧変電所を建設するはずだった。今回、なんとここをスラグ置き場にすることが発覚。↑↑

↑かつて鉱滓を埋め立てた土地の上に、4年前に建てられた業界でも最新鋭と言われる新電解工場。↑

会社司会:えー、では、こちらでですね、新電解工場をご覧いただきます。

まずですね、工場の中を見ていただく前に、亜鉛電解について少しご説明をさせていただきます。えー、槽の中にですね、こちらが亜鉛の・・硫酸亜鉛の溶液、まあ、電解液というふうに申していますけれども、硫酸亜鉛の溶液を、槽の中に入れています。その中にですね、えーとまず、プラス極、陽極板と言いますけれども、鉛の板ですね、一番向こうの端、あれが陽極板と申しましてプラス極ですので、そちらを入れてあります。その隣がですね、陰極板、まあ、カソード板とも呼びますけれどもアルミ製の板、こちらです。ですので、鉛の板とアルミの板。こちらを、硫酸亜鉛の溶液を張った槽の中に、交互に入れてあります。プラス、マイナス、プラスというふうに。で、この陽極板、陰極板にですね、直流の電気を掛けます。そうしますと、亜鉛はですね、プラスなものですから、マイナス極、アルミ板の方に、表面にですね、析出をします。まあこれ、電気分解ですね。真ん中にございますのがアルミの板、陰極板に亜鉛が付いた状態です。こちらですね。このアルミ板、表面に付いているのが、亜鉛です。こういったことで亜鉛の電気分解をしている工場でございます。えー、まあ弊社でですね、海外から原料を購入してますけれども、まあ、鉱石という形で購入しております。そのあと、溶液に溶かしてですね、ここで初めて亜鉛の形になるという工程でございます。では工場に入ってですね、電解工程を実際に見たいと思います。

参加者A:アノードは減耗しないですか?ずっと大丈夫?

会社司会:減らないです。

参加者A:(鉛に)銀を入れてるのは?

会社司会:強度を持たせためです。鉛はちょっと柔らかいですから。

参加者A:どのくらい入れていますか。ちなみに。

会社司会:そこまでちょっと。私はそこまで細かいことまでは。

参加者A:企業秘密?

会社司会:いや、そうではなく、微量ですよ。高いですから。

<タラップを上り、電解工場内へ>

会社司会:こちらが電解工場になります。先ほどご説明をさせていただいたようにですね、これが亜鉛の電解液を入れています槽です。この内側にですね、先ほど説明した硫酸亜鉛の溶液になります。ここに亜鉛が溶け込んでいるということです。いま見えます右側の板がですね、さきほど申し上げた鉛の陽極板でございます。その隣りにネズミの濃いのが・・・板が入っていますけれども、こちらがアルミのマイナス極、陰極板になります、この表面に、アルミ(亜鉛の間違い)が今、少しずつ、析出、電着をしているところです。ですので、この鼠色の板をですね、この後、引き揚げまして、ここからアルミの板をはぎ取ってそれを我々は生産しているということになります。ここ電解工場では以上でございます。次へ移動したいと思います。

参加者A:あれ、ショートする時はあります?例えばネズミとか何かが出て来て。

会社司会:ネズミはないですね。

参加者A:では、何か針金が落ちたとか?

会社司会:針金もないですね。あのう、異常成長があって、というのはあります。

参加者A:ああ、局部的に析出が多くなって。

会社司会:そうです。

参加者A:そういうことがあるんだ、ね。

会社司会:まあ、めったにある事ではないですけど。まあ、そうなっちゃうと効率が悪くなっちゃうんですよね。常時点検をして、そういうことのないようにしてますけれども。

参加者A:なるほど。やっぱり電流に偏差があるんですかね。よう、わからんですけど。

会社司会:・・ですかねえ。

<再びタラップを降り、車に乗り次の8号バグフィルターの場所へ>

会社司会:ここにはですね、4基のバグフィルターが設置をしてあります。このバグフィルターは、8号炉用の集塵機になっております。さきほど電解でみていただいたカソード亜鉛、それを溶解をします。その時に、酸化物が発生をします。これを集塵するための装置でございます。えー、バグフィルターは、ここにございますようなバグチューブ、こちらにですね、煤塵を含むガスを通過させて、煤塵を、捕集をいたします。除塵率としては99.5%以上。非常に高い集塵率をもっております。煤塵を含むガスをですね、こちらのバグフィルターの下からガスを入れまして、えー、まあ、こういうところからガスが抜けてくるわけですね。で煤塵はこの中に捕集されます。このバグチューブですね、万が一破損した場合はですね、スモークディテクターという煙を関知する装置で、検知ができるようになっています。スモークディテクターですけれども、こちらにちょっと図がございます。こちらがですね、ガスが通る煙道、ダクトですね、こちらをガスが通るんですけれども、投光器と受光器というのがございまして、こちらから光を出します。で、こちらの受光器でその光を受ける、で、ここをガスが通っていますのでもしここのガスにですね、煤塵が多く混じりますと、一刈を遮るということで、受光器の受光量が減ると。これによってバグフィルターの異常を検知しております。ちょっと模型がございますので、こちらでやってみます。こちらで光を出して反射をして、受光しています。えーと、ここに、例えばですね、こんな粉をこぼします。粉がこぼれると・・・(ピーッ、ピーッという音が発生する)警報が出る。これで異常を検知というふうな構造になっております。ここでは以上です、次に調合亜鉛のほうに移りたいと思います。

<徒歩で30mほど歩いた溶解工場に移動する>

会社司会:えー、こちらはですね、調合亜鉛を製造しています工程でございます。調合亜鉛についてはですね、高炉メーカーへ納入をしております。こちらにあるのが調合亜鉛になります。えー、高炉メーカーではですね、薄板鋼鈑メッキ、まあ、自動車等に使われるものですね。こちらのメッキに使用をされております。調合亜鉛につきましてはですね、他の金属、まあ、亜鉛だけのもの、純亜鉛という、この純亜鉛の、ジャンボインゴット、この少し虹色がかっているところ、これが実際のジャンボインゴットとでございます。で、あちらがですね。アルミニウムが添加された、まあ、調合亜鉛でございます。えー、で、先ほど、あの、電解工場で見ていただいたカソード亜鉛をですね、えー、一番上にあります溶解炉で、えー、溶解をしてます。こちらは亜鉛の溶解、温度は500度Cほどになります。で、ちょっと見ずらいんですけれども、さっき左側にですね、重油バーナーでアルミニウムを溶かす炉がございます。えー、まあ、最終は誘導炉で溶かした亜鉛と、石油バーナーで溶かしたアルミニウムを混ぜ、調合してですね、で、まあ、こちらにありますような調合亜鉛、まあ、こちら側から見ますと、左側にオレンジ色、真ん中にはピンク、右側には黄色のケース、ジャンボインゴットケースというのがありますけれども、あちらの金型に流し込んでですね、冷却をして凝固をさせて、抜き出すと、まあこういった調合亜鉛、ジャンボインゴットを製造している工程でございます。えー、では、次にですね、電気亜鉛の工程に移動したいと思います。

参加者B:冷却には水を使っているわけですか。

会社司会:えーと、ジャケットで冷却をしています。金型の外側です。直接じゃなくて、はい。

参加者A:今から10数年前に爆発事故をこの辺で起こしています。水が原因でした。

※参考⇒http://www.jpubb.com/press/34069/

参加者B:えっ、そうなんですか。

<すぐ隣りの電気亜鉛溶解工場まで歩いて20mほど移動する>

会社司会:えー、こちらがですね、電気亜鉛を製造している工程です。電気亜鉛についてはですね、メッキですとか、伸銅とか、真鍮、そういったものに使用されております。調合亜鉛と同様ですね、あの、一番上の方にグレーの塔がございますけれども、あそこの下に低周波誘導炉がございます。こちらで500度Cほどの熱をかけて溶解をしております。えー、うしろのほうにあるのが完成品になります。1枚が20キロございます。50枚積み、一山で1トンの量です。この製造の方法としては、調合亜鉛と同様ですね。溶解をした後、金型に流し込む。で、冷却をして金型から取り外す。えー、離型をして、積み込む、というような工知になってございます。積み込みについてはご覧のとおりロボットにより積み込んでいます。電気亜鉛の工程については以上でございます。えー、次の場所に移動したいと思います。バスにご乗車ください。

参加者A:すいません、重油加熱と誘導加熱で使い分けているのはなんでしたっけ?理由は?

会社司会:温度が違うんです。アルミは融点が高いので。低周波誘導路だと持たない。温度的に。

参加者A:しかし、誘導加熱の場合は1000度以上も可能ですよね。物理的にはね。温度コントロールするという問題ですか?

会社司会:モノ自体が持たない。設備自体が熱に。

参加者A:ああ、そういう材料を使っているだけね。

会社司会:ええ、耐熱性がないから。

参加者A:なるほどね。

会社司会:そこまで温度を上げるのは低周波じゃなくて高周波になる。

参加者A:ああそうか、低周波をつかってらっしゃるわけね。なるほど。ところで粉末冶金は藤岡でやっているんですか?

会社司会:ここでやっています。

参加者B:まだやっているんですか?

会社司会:はい。

<バスは構内を西へ移動し、2分ほどで排水処理施設前に着く>

会社司会:こちらで排水処理工程をご覧いただきます。

↑中央手前やや右が水処理施設。その右側が硫酸工場。↑

<タラップを上り排水処理施設が見渡せる展望台に出る>

会社司会:えー、こちらがですね、排水処理工程になります。えー、まずですね、この排水処理工程ですけれども製錬工程で発生します雑排水、こちらをですね、こういった排水ですとか、雨水、こういったものを集水池に集めております。集水池につきましては、第1集水池、第2集水池、第3集水地、第4集水地とございます。えー、こちらからですとね、向こうの遠くの方に見える池が集水池になってます。ですので、あそこに汚水が入っていると、いうことになります。で、集水地に集めた汚水を、ですね。まずですね、えー、中和槽、こちらに送ります。こちらではですね、えー、苛性ソーダを添加しまして、えー、pHをアルカリ性に調整をしてます。苛性ソーダを添加してpH調整をしています。で、苛性ソーダを添加することでですね、排水中の金属イオン、これが、水酸化物となって沈殿をします。えー、で、中和した液をですね、今度はシックナーに送ります。で、こちらでは、沈降剤を添加しながら、まあ、先ほど出た水酸化物を、沈殿をさせます。えー、固液分離ですね。えー、澄んだ水、きれいな水はオーバーフローに。出た沈殿物は、下から・・・沈みますので下から、スラッジとして抜き出します。で、こちらのスラッジはですね。フィルタープレスで水を抜いてですね、そのあと、溶解槽に送って、まあ、金属ですんで、もう一度、亜鉛の製錬工程に送って、原料としております。えー、一方ですね、オーバーフローした水の方はですね、えー、沈殿池に送られます。で、ここでもう一度ですね、固液分離、要は、まあ、僅かに残った固体については、下へ沈むようなことになりますけれども、オーバーフローのきれいな水を、今度は砂ろ過機に送ります。で、こちらで更に濾過をしてですね、えー、固形物をとって、最後にですね、もう一度ペーハー調整、pH調整を、硫酸を添加しまして、中性にしまして、えー、延長放流路を通って、弊社の排水はですね、ここから5キロほど下流にあります、えー、(高崎市)乗附になるんですけれども、ここで排水を、碓氷川にしております。えー、ここでは、汚水を一度まず中和して・・、えー、中和することで、えーと、そうですね、アルカリ側に中和することで金属が析出・・、水酸化物として析出をして、その析出した金属に関してはスラッジという形で、回収して、亜鉛の原料として使うと。で、水については、一度、固液分離をして、さらに固液分離、えー、精密ろ過をして、最終pH調整をしたのちに、排水と、いうような処理工程で、排水については処理をしております。

参加者B:中和剤、前は石灰を使ってましたよね?

会社司会:はい。

参加者B:石灰と苛性ソーダとは、どのようにちがうんですか?

会社司会:苛性ソーダのほうが高いことは高いと思います。すいません、金額まではちょっと自信がないです。ただ、こちらのほうが、中和した後の、まあ水酸化物の除去率が全然いいものですから、まあ、おカネには替えられないという、こちらの方が間違いなく効率・精度がいいものですから、はい。こちらを使わせていただいております。

参加者A:雨水由来の集水池って、どこですか?

会社司会:えーと、みんな一緒です。あの、4つとも基本的には・・・。

参加者A:なんだ、みんな混ぜちゃうのね。もったいないな。

会社司会:では、次の硫酸工場へ移動したいと思います。バスにご乗車ください。

参加者A:なんだ、大雨が降ったら、そのまま流すんですかね。

参加者B:あのう、すいません。雨水と排水は区別が無いんですか?

会社司会:ないです。ないです。

参加者B:基本的には。

会社司会:ただ、どちらかと言うと、4とか3は雨水が多い。1と2は工場排水が多い。

参加者B:海抜が低いということ。

会社司会:ではないんです。位置関係です。排水ルート関係でそういうふうになっていると、いうことです。特別、そのう、碓氷しか入っていないというのはないですね。

参加者B:ああそう。

参加者A:なんか、それちょっと誤解を招くね。排水図をみると。

参加者B:なんかね、2つあるような気がする。

参加者A:ああ、完全に分かれているなあ、これはいいコンセプトだなあと思ったんだけど。なんのことはない、みんなまぜているとは。

参加者B:私もそう思った。

参加者A:私も、あの絵を見て、これは(雨水と排水を)分けているからこれはいいなと思ったのに。

※感想:排水処理施設の説明用の図は、誤解を招きやすいので、直ちに修正の必要があると感じた。

<再びバスに乗り、さらに1分ほど下って、一番安中駅側に近い場所にある硫酸工場に移動する>

↑硫酸工場。↑

会社司会:えー、こちらが硫酸工場になります。えー、まず、焙焼炉というところでですね、鉱石を焼いております。で、焼いた時にですね、亜硫酸ガスが発生をします。えー、この亜硫酸ガスのですね、温度を下げてから、塩ビ製のパイプラインでこの工場へ送っております。で、そのダクトがですね、ちょっと見ずらいんですが、あちらのグレーのダクトですね、こちらにも見えますけれども、このグレーのダクトでこちらまで排ガスを、燃焼ガスを送っていると、いうことでですね。こちらで一番最初の工程が、この1とあるミストコットレルになります。このミストコットレルはですね、ガス中の水分を除去することを目的として設置がされています。えー、高電圧をかけた、まあ、部屋にですね、湿気を帯びましたガスを通しまして、集塵極で、ミストとかダスト、これを集めて除去する装置となっています。で、ミストコットレルの次がですね、この2と書いてある乾燥塔になっています。えー、こちらではですねミストコットレルで除去しきれなかった成分を更に除去をするということで、設置がされております。この乾燥塔ではですね、95%の硫酸をですね、降らせて、ガスと接触させまして、水分をですね、硫酸で吸収をしております。乾燥塔を通ったですね、ガスが、今度は熱交換器に・・・熱交換器はですね、えーと、この4と書いてある3つと、6とある、合計5基ございます。えー、で、この熱交換器はですね。次の転化器で、転化をさせるんですけれども、そのための温度調節をしているものでございます。まあ、440度くらいまで温度を上昇させています。で、熱交換器で温度調節をしたガスはですね、今度は5と書いてある転化器という装置に送られます。転化器はですね、えー、440度CにされたSO2のガス、焙焼炉からきたSO2のガスをSO3に転嫁をしております。SO2のガスのままではですね、なかなか硫酸にできないので、一度SO3のガスに転化する必要があると、酸化する必要があるということです。えーと、この転化には五酸化バナジウムの触媒を使って、まあ、反応を助長させて、促進させてあります。えー、転化器でですね、SO3となったガスを、今度は、吸収塔、ここで言いますと7と8ですけれども、こちらの吸収塔でですね、えー、SO3ガスを水と接触させて、えー、反応させます。それで、硫酸を、製造をしております。98%の硫酸にSO3ガスを接触させて、硫酸中の残りの2%の水分。こちらと反応させて、濃硫酸というふうに反応させて、硫酸を製造しております。で、反応した後のガスですけれども、こちらですね、乾燥ガスが出ます。えー、この、亜硫酸が抜けた後のガスについては、えー、9と書いてある調質塔、cちらに送られます。えー、この調質塔はですね、そのあとに、あの、ミストコットレルを通るんですけれども、ミストコットレルで除塵をするために、調質、要は水分を少し加えるということですね、ということと、もう一つは、排ガス中に残っていますSO2ガス、まあ微量で残ってますんで、こちらで苛性ソーダを使ってますので、ま、吸収をしていると、いう、この2つ、調質をすることと、残ったSO2ガスを苛性ソーダで吸収していると、いう2つの役目を持っております。で、調質塔を経たですね、ガスについては、最後の除外ミストコットレルで水分を最後、水分を除去しまして、最終排気塔から、まあ、排気をすると、いう工程になっております。えー、硫酸工場については以上でございます。以上で視察場所、終わりとなります。バスに乗っていただいてですね。会場に戻りたいと思います。よろしくお願いをいたします。

参加者A:そこの矢印が往来しているところは

会社司会:ガスが行ったり来たりしている。

参加者A:最終的に8から9の大きな矢印の方に持っていくわけでね。

そうです。そちらが排ガスのルートですね。

参加者A:じゃあ、循環させて、既定のSO3というか、濃度になったというのを選択的に送っているわけですか?バッチ式でやっているわけではないですよね?

会社司会:バッチ式ではありません。連続式です

参加者A:計器を見ながらね。

会社司会:はい、そうです。

参加者A:バルブを開けながらやるんでしょう?

会社司会:そうです。

**********

【ひらく会情報部・この項続く】

※参考資料「工場視察会 会社側配布資料」

①ようこそ安中製錬所へ

20160409mb.pdf

②安中製錬所カタログ

20160409mbjop1.pdf

20160409mbjop2.pdf

20160409mbjop2p5.pdf

20160409mbjop3p4.pdf

20160409mbjop6.pdf