自分用メモ

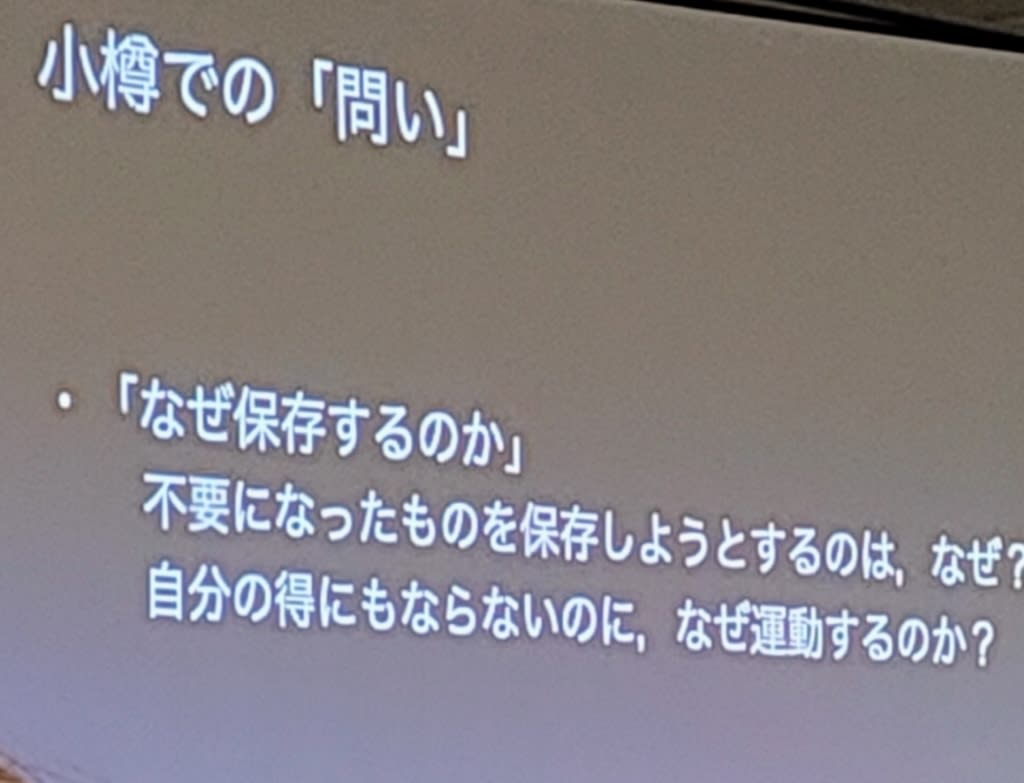

人とモノとの関係性によって見方は変わる。

人によって客観性は異なる。一人の語りだけでなく、複数の語りとデータとを突き合わせて考証する。

首尾一貫した語り。データに基づき矛盾せずに。

人々の語りのズレすらもデータ。どうしてズレが生じるのか、その背景は。

保存の論理、対立の構造、変容の実態

空間(space)と場所(place)。都市計画上の94m2と私の実家94m2

複数のレイヤー(道路問題、代表性問題、再開発戦略問題、都市の在り方【ビジョン】)

分かると分ける。区分けしていくことが理解していくこと。

耽美派の隘路 変化に対応できなかった。ただ残せでは説得力を持たなかった。

まちづくり派 飯の種になるような理屈付け。

顕微鏡で覗いても価値は見えてこない。「価値があるというから価値は出てくる」

港湾都市→観光都市 運河論争があったから観光(景観)で食っていく路線変更ができた。

切り口としての運河、手段としての観光。

定点観測にみる歴史的建造物の減少。「小樽の終わりの始まり」が始まっている。

保存とは変化すること。気づかれずに。ボットンよりもウォシュレットがいいに決まっている。室外機を見えないように。時代に即した変化。持続可能性

まちづくり アマチュア→ビジネス主義 行政との敵対→協調

神格化するもの、学ぼうとしないのも愚かなこと。

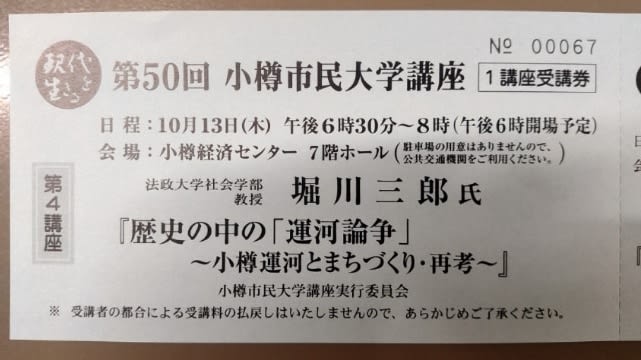

町並み保存運動の論理と帰結: 小樽運河問題の社会学的分析

この本は、小樽市民にとって必読書でしょう。

運河保存運動とは、市民自治の要求であった。

時代に合わせてなだらかな変化を受け入れていくこと。

前で聞いていたたかばあもメモを取りながら聞き入っていました。

時間を押しての熱心な講座をありがとうございました。

また聞きたいと思いました。

参考:過去記事

図書館ですませ、買わずにすいません。