以前の説明のように刀剣は研ぎが完了し、鞘を新調、もしくは研ぎなどの修理したばかり作品は一年間、きちんとメンテする必要がある?ことから、展示室に一振りずつ展示して、メンテしています。現在の展示は下記の作品です。

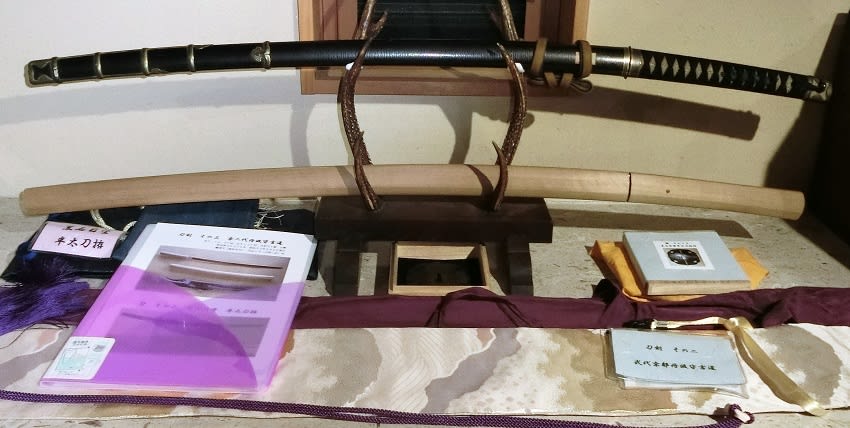

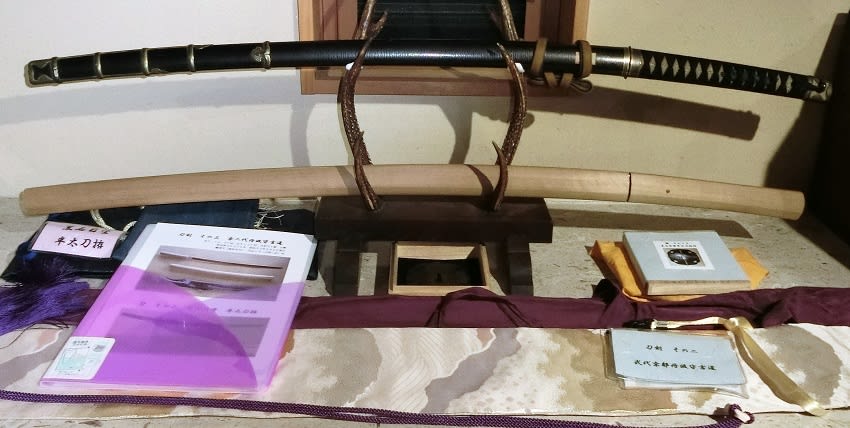

刀剣 その三 京二代丹波守吉道

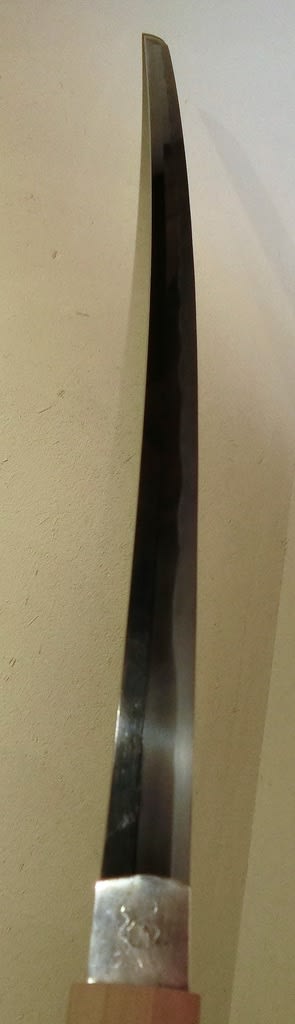

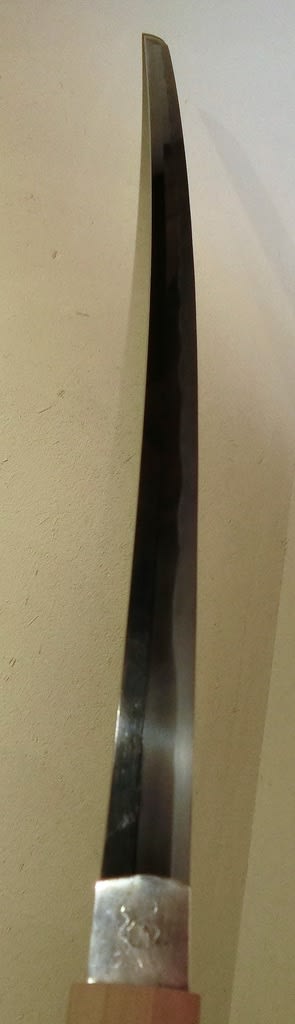

長さ:74.3CM 反り1.2CM 目釘穴1個 白鞘

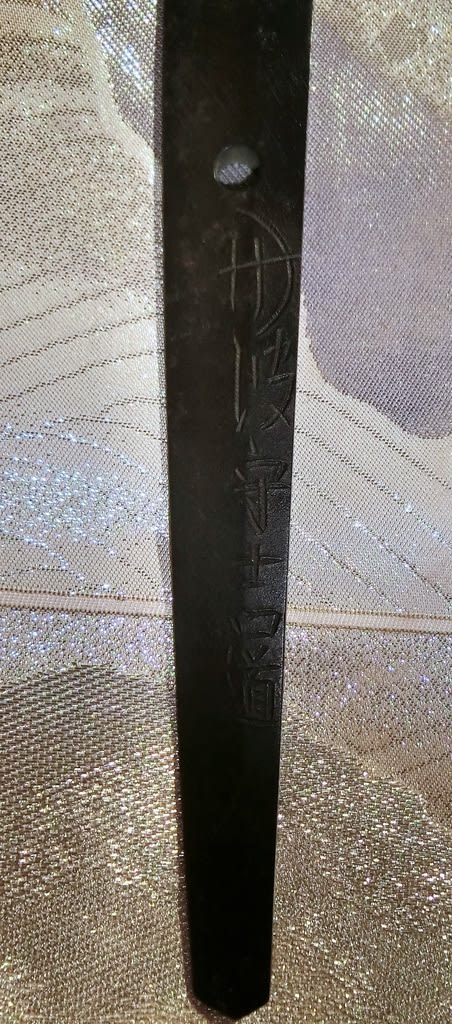

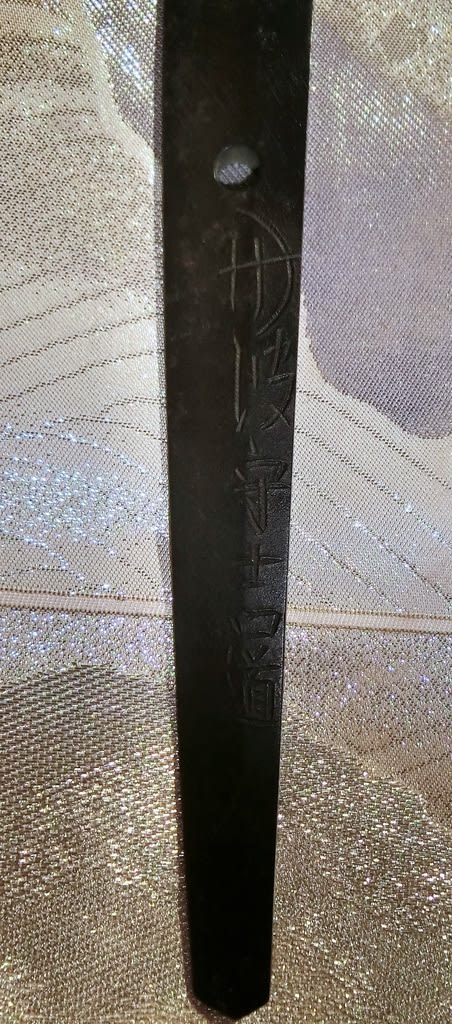

鎺梵字「麻利支天」 句おくり(刀身つめ)有

黒石目塗 半太刀拵

やがて元の男の隠れ家に戻されますが、小生の後はどうなるやら・・、いずれにしろ後世に伝わるように作品の氏素性、鑑定、メンテの詳細は一冊のファイルに綴じられています。

保存袋は義母が古い着物の帯で作ってくれたものです。

刀剣柴田の鑑定では本作品は「京二代丹波守吉道」とのことです。

「丹波守吉道」は「簾刃」紋で著名ですね。そう、「簾刃」などは知る人ぞ知るマニアックな話です。

他の所蔵作品には大阪二代の作もありますが、こちらはいずれまた・・。大阪、京二代は初代と混同されることも多いようです。

本格的な蒐集対象ではない刀剣はさておき、本日は97作品目となった源内焼の作品の紹介です。本作品は源内焼の作品の中では代表的な作品のひとつです。

源内焼 その97 二彩淳于髠図鉢

合箱入

口径265*底径*高さ55

源内焼は軟陶ゆえか吸水性があるようで、埃を被った状態にあったものは汚れがあるものが多いようです。

*なお出来のよい源内焼は「虹彩」を放つ特徴があります。これは古九谷も同様です。

購入時には上記の写真のように黒く汚れた部分が多くありました。

以前にも説明したようにこの汚れはクレンザーにて傷をつけないように注意深く洗うと落ちます。

強くこすると釉薬が剥がれますのであくまでも軽くこすることが肝要です。

本作品は見込みは緑釉、口縁の文様の一部に褐釉が施されている作品です。

同形の作品は「源内焼のまなざし」に掲載されており(作品NO67 P67)、さらには「さぬきの源内焼」にも掲載されています(作品NO54、55、56)。

釉薬の使い分けは様々で、本作品と同じような釉薬が施されている作品は掲載されていません。本作品の釉薬の使い方が一番デザイン的には美しいと思います。また本作品はサイズ的には僅かながら他の作品より大きい部類に入ります。

「淳于髠(じゅんうこん)」は中国戦国時代斉の人。言葉巧みで、斉の外交などに当たった。構図は、斉の宣王が長夜の飲を好んで国が荒れた際、宣王を説得して隠居させた故事を描いたもの。

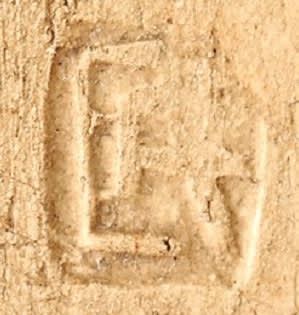

本作品は作品中の印銘に「民」が押印されていますが、これは珍しいようです。源内焼の陶工として、源吾、松山、舜民、珉山が知られていますが、その中でも源内焼の主な陶工としては、堺屋源吾、五番屋伊助(赤松松山)が活躍しました。

陶工らが苦心した源内焼の魅力のひとつはその精妙な陽刻にあります。

舜民は志度房前の人物で姓は脇田、号は皥々斎。なお珉山についての詳細は不明です。本作品は「舜民」の作かもしれません。

印銘のある作品は圧倒的に数が少ないが、それは幕閣などへの献上品や進物に用いられたことを考えると印銘のないほうが都合が良かったと推察されます。現代では印銘のある作品のほうが珍重されています。

本作品のような大きめの源内焼の作品は飾り皿として用いることが多かったようです。

刀剣 その三 京二代丹波守吉道

長さ:74.3CM 反り1.2CM 目釘穴1個 白鞘

鎺梵字「麻利支天」 句おくり(刀身つめ)有

黒石目塗 半太刀拵

やがて元の男の隠れ家に戻されますが、小生の後はどうなるやら・・、いずれにしろ後世に伝わるように作品の氏素性、鑑定、メンテの詳細は一冊のファイルに綴じられています。

保存袋は義母が古い着物の帯で作ってくれたものです。

刀剣柴田の鑑定では本作品は「京二代丹波守吉道」とのことです。

「丹波守吉道」は「簾刃」紋で著名ですね。そう、「簾刃」などは知る人ぞ知るマニアックな話です。

他の所蔵作品には大阪二代の作もありますが、こちらはいずれまた・・。大阪、京二代は初代と混同されることも多いようです。

本格的な蒐集対象ではない刀剣はさておき、本日は97作品目となった源内焼の作品の紹介です。本作品は源内焼の作品の中では代表的な作品のひとつです。

源内焼 その97 二彩淳于髠図鉢

合箱入

口径265*底径*高さ55

源内焼は軟陶ゆえか吸水性があるようで、埃を被った状態にあったものは汚れがあるものが多いようです。

*なお出来のよい源内焼は「虹彩」を放つ特徴があります。これは古九谷も同様です。

購入時には上記の写真のように黒く汚れた部分が多くありました。

以前にも説明したようにこの汚れはクレンザーにて傷をつけないように注意深く洗うと落ちます。

強くこすると釉薬が剥がれますのであくまでも軽くこすることが肝要です。

本作品は見込みは緑釉、口縁の文様の一部に褐釉が施されている作品です。

同形の作品は「源内焼のまなざし」に掲載されており(作品NO67 P67)、さらには「さぬきの源内焼」にも掲載されています(作品NO54、55、56)。

釉薬の使い分けは様々で、本作品と同じような釉薬が施されている作品は掲載されていません。本作品の釉薬の使い方が一番デザイン的には美しいと思います。また本作品はサイズ的には僅かながら他の作品より大きい部類に入ります。

「淳于髠(じゅんうこん)」は中国戦国時代斉の人。言葉巧みで、斉の外交などに当たった。構図は、斉の宣王が長夜の飲を好んで国が荒れた際、宣王を説得して隠居させた故事を描いたもの。

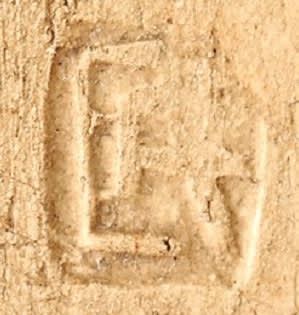

本作品は作品中の印銘に「民」が押印されていますが、これは珍しいようです。源内焼の陶工として、源吾、松山、舜民、珉山が知られていますが、その中でも源内焼の主な陶工としては、堺屋源吾、五番屋伊助(赤松松山)が活躍しました。

陶工らが苦心した源内焼の魅力のひとつはその精妙な陽刻にあります。

舜民は志度房前の人物で姓は脇田、号は皥々斎。なお珉山についての詳細は不明です。本作品は「舜民」の作かもしれません。

印銘のある作品は圧倒的に数が少ないが、それは幕閣などへの献上品や進物に用いられたことを考えると印銘のないほうが都合が良かったと推察されます。現代では印銘のある作品のほうが珍重されています。

本作品のような大きめの源内焼の作品は飾り皿として用いることが多かったようです。