先週の三連休は台風上陸で外出出来ずにいましたが、月曜日の夕方には台風が過ぎ、家内と二人で与野駅近くのホテルにフランス料理を食べにぶらりとお出かけしました。

入店した時は台風のせいか、がらんとしていましたが、その後の8割近くまで席がお客さんでうまりました。

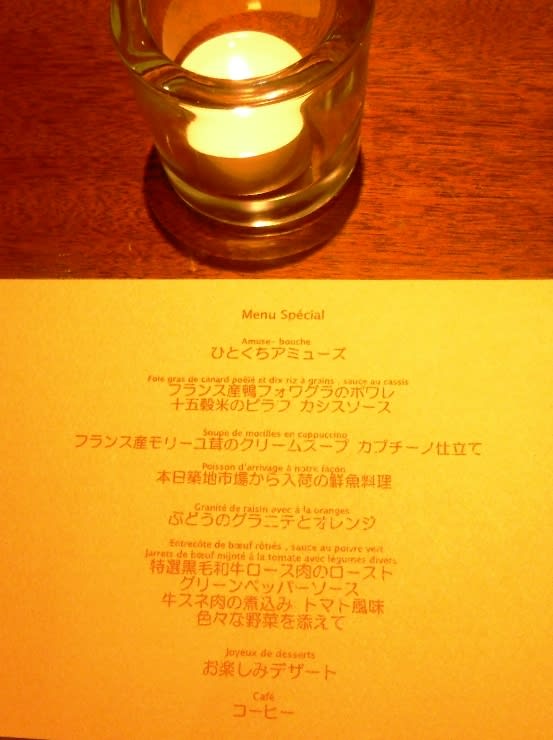

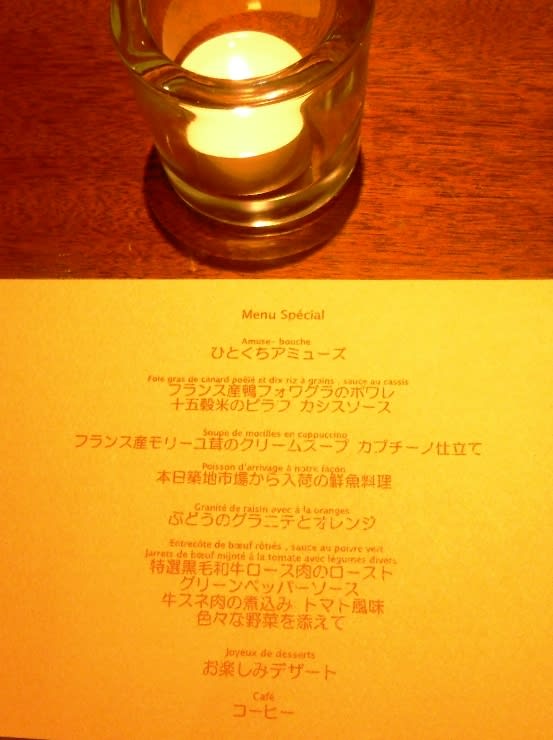

メニューは家内と少し変えます。いつも二人とも同じメニューを頼むことはしません。二人で二種類を食べて堪能する、倍の食事の楽しみ方です、

ひとくちアミューズ。

フォアグラ。これは「うめ~」

カプチーノ仕立てのスープ。

蟹さんにびっくり・・。

箸休め・・。

今日のメインです。

前沢牛に劣らぬこの旨さ。大満足・・。

デザートの時にはもうお腹一杯です。

台風一過の風に吹かれながら、虫の音を聞いて庭園を散歩して帰宅しました。

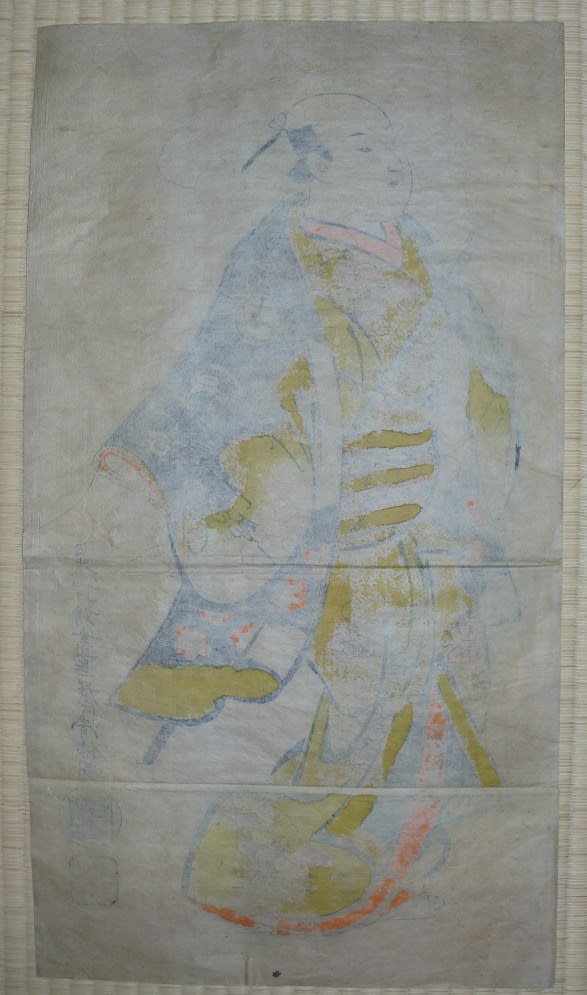

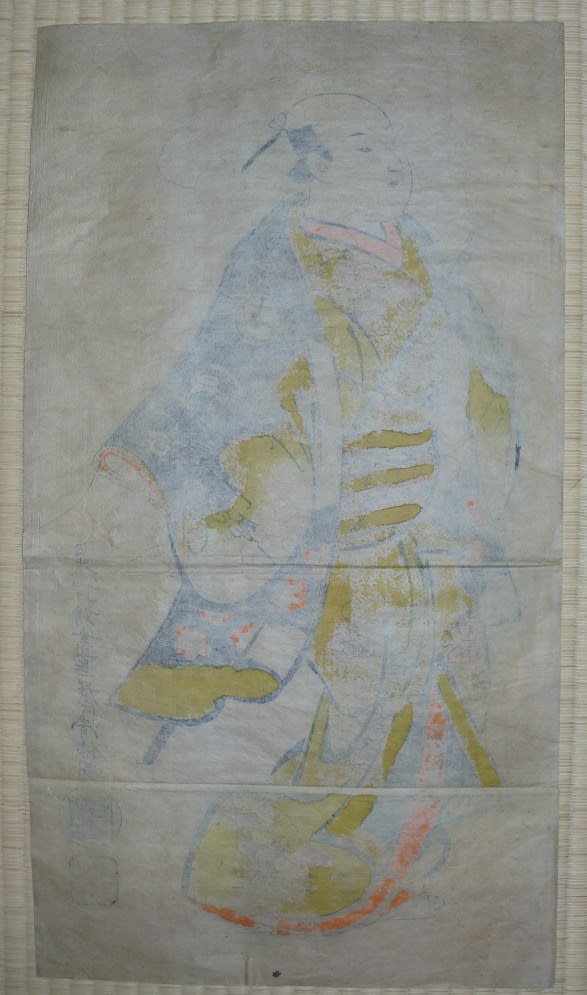

本日の作品で少しだけ浮世絵のお勉強・・。

「日本嬋娟(せんけん)画」、「瓢箪足蚯蚓描」、「丹絵」、「大々判」・・浮世絵ファンにとってはかなり基本的なことばかりです。

日本古来の浮世絵でありながら、日本人で浮世絵を説明できる人が何パーセントいるのでしょうか。今は外国の方のほうが詳しいかもしれません。

浮世絵丹絵 人物図 鳥居清倍

丹絵 大々判 画サイズ:335*595

鳥居 清倍:(とりい きよます、元禄7年(1694年)? - 享保3年(1718年)?)。江戸時代初期の浮世絵師。生年については元禄5年(1692年)ともいわれ、『鳥居画系譜稿』では生年を元禄4年(1691年)とされています。鳥居派を代表する浮世絵師のひとりで、鳥居派の祖といわれる鳥居清信の長男とも、また弟ともいわれていますがそれを確定する資料はないようです。

通称は庄二郎。あまり詳しいことがわかっていないのですが、宝永7年(1710年)頃から享保3年(1718年)頃にかけて活躍したと見られ、主要な作品は正徳年間に多く集中しており、主に丹絵、漆絵で役者絵、美人画の他、花鳥画、武者絵、七福神などを描いています。いわゆる初期浮世絵に分類される浮世絵師です。強い清信の画風を完成させる一方、艶麗柔軟な作品も残しています。

例えば「日本嬋娟(せんけん)画」と肩書きをつけて女形の作品を描くなど、新しい境地を開拓しました。鳥居派の代表的な画法「ひょうたん足みみず描き」を大成したともされ、代表作には「市川團十郎の竹抜き五郎」、「草摺引」、「市川團十郎の暫」、「市川團十郎・山中平九郎の象引」等があげられます。清倍は肉筆画も手がけており、肉筆美人画では、宝永-正徳期の作品「見立紫式部図」(出光美術館所蔵)が良く知られています。

没年は正徳6年(1716年)とも、または享保3年ともいわれておりこれも詳らかではありません。清倍の名を継いだ二代目鳥居清倍(宝永3年〈1706年〉 - 宝暦13年11月2日〈1763年12月6日〉は清信の女婿です。

語句の説明

日本嬋娟(せんけん)画:江戸時代に盛行した庶民的な絵画。江戸を中心に発達し,江戸絵ともいう。絵画様式の源流は遠く大和絵につながり,直接的には近世初期風俗画を母胎としている。町人の絵画として,武家の支持した漢画系の狩野派とは対立するが,様式の創造的な展開のために,その狩野派をはじめ土佐派,洋画派,写生画派など他派の絵画傾向を積極的に吸収消化し,総合していった。安価で良質な絵画を広く大衆の手に届けるために,表現形式としては木版画を主としたが,同時に肉筆画も制作し,肉筆画専門の浮世絵師もいた。

瓢箪足蚯蚓描:瓢箪足とは、筋肉の隆起を表すために手足に極端なくびれを入れる描き方であり、蚯蚓描とはダイナミックな動きのリズムをとらえるためのくねるような太い描線をさして言ったものである。いずれも、仁王像などの仏像や仏画の技法を参照して工夫した、力感と動勢を際立たせる描法であった。

丹絵(たんえ):江戸時代の浮世絵に行われた彩色技法のひとつ。墨摺絵に手彩色で、丹色を主として草色、黄色、薄藍、紅などの彩色も加えたものを丹絵という。この丹色は、鉛に硫黄と硝石を加えて焼いて作ったものであった。元禄から宝永・正徳の頃にかけて行われた。彩色は絵師ではなく素人的な職人の手によるものであったと思われる。また時を経て酸化し、黒くなったものを「丹焼け」という。杉村治兵衛、古山師政、初代鳥居清信、初代鳥居清倍、羽川珍重、懐月堂度繁、奥村政信、西村重長らが描いている。丹絵は絵具の滲みや、はみ出しがあって、かえって古雅な味がある。その後、享保5年(1720年)頃になると丹の代わりに紅を使用した紅絵が描かれ始めた。

大々判:一枚絵の独立とともに起こった形式上の変化は,サイズの大型化とそれにともなう描線と彩色の強化である。版画表現の充実が期待されて,標準の判型は美濃紙大判の全紙にさらに若干(全紙の1/3~1/6)を貼り継いだ大々判(約30~33cm×55~65cm)にまで拡大された。描線は肥瘦と強弱の変化に富むダイナミックなものとなり,賦彩は黄色を帯びた赤色の丹(たん)(鉛丹)を主調色として緑や黄を補助的に使うだけの,素人の手間仕事とおぼしきいかにも粗放な筆彩色が加えられた。

日本人は上記の説明のような文字の羅列を見ただけで嫌悪感をしますようになってきています。スマートフォンやゲーム、漫画に毒され、脳みそのない少女グループに現を抜かし、叱られるとすぐに腰を抜かす。日本人よ、もっとしっかり勉強せい

アダチ復刻版などで本画の復刻版が出版されています。

版画は復刻版、増刷があるなど、真贋や価値評価に煩雑なところが多あります。本作品も復刻版を疑う必要があります。浮世絵は所詮は版画、浮世絵ファンには申しありませんが、浮世絵版画は肉筆画に比べて私は蒐集の対象としてはつまらないように思えます。

入店した時は台風のせいか、がらんとしていましたが、その後の8割近くまで席がお客さんでうまりました。

メニューは家内と少し変えます。いつも二人とも同じメニューを頼むことはしません。二人で二種類を食べて堪能する、倍の食事の楽しみ方です、

ひとくちアミューズ。

フォアグラ。これは「うめ~」

カプチーノ仕立てのスープ。

蟹さんにびっくり・・。

箸休め・・。

今日のメインです。

前沢牛に劣らぬこの旨さ。大満足・・。

デザートの時にはもうお腹一杯です。

台風一過の風に吹かれながら、虫の音を聞いて庭園を散歩して帰宅しました。

本日の作品で少しだけ浮世絵のお勉強・・。

「日本嬋娟(せんけん)画」、「瓢箪足蚯蚓描」、「丹絵」、「大々判」・・浮世絵ファンにとってはかなり基本的なことばかりです。

日本古来の浮世絵でありながら、日本人で浮世絵を説明できる人が何パーセントいるのでしょうか。今は外国の方のほうが詳しいかもしれません。

浮世絵丹絵 人物図 鳥居清倍

丹絵 大々判 画サイズ:335*595

鳥居 清倍:(とりい きよます、元禄7年(1694年)? - 享保3年(1718年)?)。江戸時代初期の浮世絵師。生年については元禄5年(1692年)ともいわれ、『鳥居画系譜稿』では生年を元禄4年(1691年)とされています。鳥居派を代表する浮世絵師のひとりで、鳥居派の祖といわれる鳥居清信の長男とも、また弟ともいわれていますがそれを確定する資料はないようです。

通称は庄二郎。あまり詳しいことがわかっていないのですが、宝永7年(1710年)頃から享保3年(1718年)頃にかけて活躍したと見られ、主要な作品は正徳年間に多く集中しており、主に丹絵、漆絵で役者絵、美人画の他、花鳥画、武者絵、七福神などを描いています。いわゆる初期浮世絵に分類される浮世絵師です。強い清信の画風を完成させる一方、艶麗柔軟な作品も残しています。

例えば「日本嬋娟(せんけん)画」と肩書きをつけて女形の作品を描くなど、新しい境地を開拓しました。鳥居派の代表的な画法「ひょうたん足みみず描き」を大成したともされ、代表作には「市川團十郎の竹抜き五郎」、「草摺引」、「市川團十郎の暫」、「市川團十郎・山中平九郎の象引」等があげられます。清倍は肉筆画も手がけており、肉筆美人画では、宝永-正徳期の作品「見立紫式部図」(出光美術館所蔵)が良く知られています。

没年は正徳6年(1716年)とも、または享保3年ともいわれておりこれも詳らかではありません。清倍の名を継いだ二代目鳥居清倍(宝永3年〈1706年〉 - 宝暦13年11月2日〈1763年12月6日〉は清信の女婿です。

語句の説明

日本嬋娟(せんけん)画:江戸時代に盛行した庶民的な絵画。江戸を中心に発達し,江戸絵ともいう。絵画様式の源流は遠く大和絵につながり,直接的には近世初期風俗画を母胎としている。町人の絵画として,武家の支持した漢画系の狩野派とは対立するが,様式の創造的な展開のために,その狩野派をはじめ土佐派,洋画派,写生画派など他派の絵画傾向を積極的に吸収消化し,総合していった。安価で良質な絵画を広く大衆の手に届けるために,表現形式としては木版画を主としたが,同時に肉筆画も制作し,肉筆画専門の浮世絵師もいた。

瓢箪足蚯蚓描:瓢箪足とは、筋肉の隆起を表すために手足に極端なくびれを入れる描き方であり、蚯蚓描とはダイナミックな動きのリズムをとらえるためのくねるような太い描線をさして言ったものである。いずれも、仁王像などの仏像や仏画の技法を参照して工夫した、力感と動勢を際立たせる描法であった。

丹絵(たんえ):江戸時代の浮世絵に行われた彩色技法のひとつ。墨摺絵に手彩色で、丹色を主として草色、黄色、薄藍、紅などの彩色も加えたものを丹絵という。この丹色は、鉛に硫黄と硝石を加えて焼いて作ったものであった。元禄から宝永・正徳の頃にかけて行われた。彩色は絵師ではなく素人的な職人の手によるものであったと思われる。また時を経て酸化し、黒くなったものを「丹焼け」という。杉村治兵衛、古山師政、初代鳥居清信、初代鳥居清倍、羽川珍重、懐月堂度繁、奥村政信、西村重長らが描いている。丹絵は絵具の滲みや、はみ出しがあって、かえって古雅な味がある。その後、享保5年(1720年)頃になると丹の代わりに紅を使用した紅絵が描かれ始めた。

大々判:一枚絵の独立とともに起こった形式上の変化は,サイズの大型化とそれにともなう描線と彩色の強化である。版画表現の充実が期待されて,標準の判型は美濃紙大判の全紙にさらに若干(全紙の1/3~1/6)を貼り継いだ大々判(約30~33cm×55~65cm)にまで拡大された。描線は肥瘦と強弱の変化に富むダイナミックなものとなり,賦彩は黄色を帯びた赤色の丹(たん)(鉛丹)を主調色として緑や黄を補助的に使うだけの,素人の手間仕事とおぼしきいかにも粗放な筆彩色が加えられた。

日本人は上記の説明のような文字の羅列を見ただけで嫌悪感をしますようになってきています。スマートフォンやゲーム、漫画に毒され、脳みそのない少女グループに現を抜かし、叱られるとすぐに腰を抜かす。日本人よ、もっとしっかり勉強せい

アダチ復刻版などで本画の復刻版が出版されています。

版画は復刻版、増刷があるなど、真贋や価値評価に煩雑なところが多あります。本作品も復刻版を疑う必要があります。浮世絵は所詮は版画、浮世絵ファンには申しありませんが、浮世絵版画は肉筆画に比べて私は蒐集の対象としてはつまらないように思えます。